海邊的“銀幣”,千萬別摸

王建英

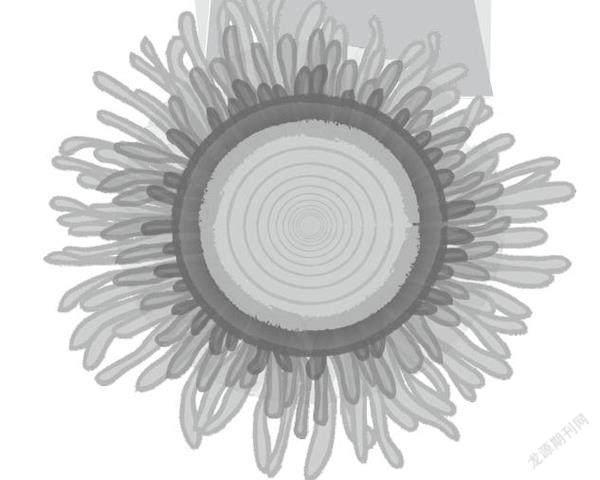

夏日時分,有條件的人常常會帶著孩子前往海邊度假,體會沙灘的細膩、海風的咸濕,在陽光和海灘中享受全身心的放松。然而,一些游客和當地的漁民發現,在深圳的東部東山島至桔釣沙的海面上,漂浮著一些非常漂亮的“銀幣”。可是等到人們走近之時,卻發現這些根本不是什么“銀幣”,而是一些水生生物。

這種情況之前沒有出現過,所以當地漁民把這個情況告知了科研部門。科研人員馬上前往當地進行調查,最終認定這種水母是原來在溫度較高的海洋水域中生存的銀幣水母。它們因一般漂浮在海面上,非常像銀幣而得名。雖然這種水母看起來挺漂亮,讓人看了不禁產生想要撈起來看看的想法,但是科研人員警告大家,千萬不要去觸碰它們,因為它們是有毒的,如果不小心觸碰了它們,將會誘發皮膚疾病,如果觸碰它們之后揉眼睛,會導致眼睛發炎。

那么,這些漂亮的“毒物”是從哪里漂過來的呢?

據廈門大學的一位科研人員表示,銀幣水母原本生活在熱帶和亞熱帶的海洋中,以各種浮游生物為食。這種水母常常過著群居生活,有意思的是,這群水母雖然是被動地漂流在海面上,但是它們并非毫無智商,而是有一定的分工,有的負責捕食,有的負責繁殖,有的負責讓水母群更好地漂在水面上。它們在東南亞地區經常出現,在我國的海南島沿海地區也出現過,但是在我國廣東沿海很少出現。之所以出現在我國海域,或許和全球氣候變暖所導致的海水溫度上升有關系。

銀幣水母這種生物基本上是沒有游泳能力的,只能相對被動地漂浮在海上,一旦它們漂浮到溫度相對高一些的海域時,就會開始進行繁殖。原來,它們主要在熱帶海域生存、繁殖,是一種“暖流生物”。然而,近幾個世紀以來,因為種種原因,尤其是人類活動,造成全球氣溫在緩慢地升高,這極大地影響了海洋的水溫,一些原來溫度相對較低的海域,溫度也有了明顯升高。于是,一些喜好溫暖環境的海洋生物,就開始在更為廣泛的海域之中生息繁衍了。這就是在告訴我們:像深圳海域這種原來海洋水溫較低的區域,現在的確是在升溫了,銀幣水母這種“海洋溫度指示器”的生物的出現,就是非常確鑿的證據。

與此同時,那些喜好較為寒冷海域的海洋生物,則開始向地球的兩極聚集。澳大利亞的科學家觀測到,一些喜好低溫海域的海洋生物,在以每年7千米左右的速度向地球的兩極集中。這種情況,同樣出現在陸地上。還有一些科學家發現,那些喜愛寒冷環境的生物,在以每年6千米左右的速度向南北極靠攏。可是,南北兩極的情況也不容樂觀。由于全球氣溫升高,南北兩極的冰川開始大量地融化,并且融化的速度在日益加快。

這些銀幣水母的出現,既給我們開了眼界,又為我們敲響了警鐘:全球氣候變暖已經成為不爭的事實。如果我們不能與環境友好相處,就會進一步破壞原本已經非常脆弱的生態平衡。這樣下去,我們將會被迫看到越來越多的,我們所不愿意看到的一些沒有見過的“奇觀”。而當看到這些“奇觀”之時,我們必須非常謹慎:那些表面上看起來人畜無害,甚至很漂亮的生物,很可能是金玉其外,卻包藏禍心。