用發絲雕刻,在毫厘較真

薛雪

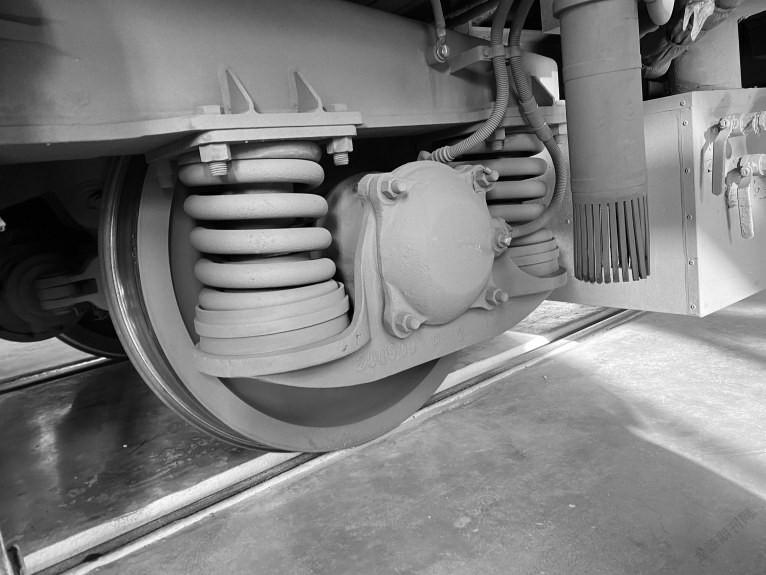

一列火車16節車廂64個車輪,它們如飛速奔跑的腳,載著南來北往的旅客前行。路走多了,腳難免起繭,走不了遠路。這時,火車“修腳匠”——鏇輪工就登場了。

2021年的最后一天,沈陽鐵路局車輛段沈陽北運用車間臨修班組工長、鏇輪工劉松當班,他將要在工作崗位上迎來新的一年。

上午,劉松接來了今天第一組“入院治療”的列車,由于春運臨近,他必須盡快根據列車走行的公里數、技術狀態等綜合因素,對這些輪對(列車與鋼軌相接觸的部分)的齒輪、輪餅、車軸等部件作出診斷,再為之精細處理。

鏇輪作業開始后,伴隨著“轟隆隆”刺耳的聲音,頃刻間,車輪下飛出長短不一的鐵屑,卷曲的鐵屑如同滾燙的荊棘,帶著尖刺。摩擦面由于溫度過高,不時冒著一團團濃煙,夾雜著飛濺的火光。這項技術看似粗大笨重,卻是精細至極。輪軸組裝作業精度常以絲(0.1毫米)為單位,可謂毫厘之間。劉松介紹說:“同一軸車輪的直徑差不能超過一毫米,列車時速越高,對輪徑差要求越高。時速達到160公里以上的列車,輪徑差不能超過0.3毫米。”此外,每個鏇輪刀的刀頭厚度僅5毫米,劉松平均每天要鏇修多達20車組輪對,相當于用頭發絲在幾十平方米的堅硬鋼鐵上雕刻。

雕刻過程必須慎之又慎,雖有電腦輔助,但遇到一些異常磨損的輪對,還是需要人工操作。在車輛段,能夠單獨上崗的鏇輪工可以說個個是高手,個個有絕活兒。

劉松最得意的一門絕活兒是聽聲辨位。多年與車輪朝夕相伴,他對鏇修車輪過程中發出的各種聲響異常敏感,只要聽到車輪轉動的聲音,就知道車輪出了什么問題。“正常的車輪聲音是‘呼呼’的,如果出現擦傷,它就會發出比較尖銳的‘嚓嚓’聲。碰上剝離的,聲音就會悶一點兒。每種問題的聲音都是不一樣的。”劉松說,他已經有了職業病,每次坐火車,都忍不住去聽聲,車這一路顛簸得厲不厲害,能不能開平穩,他一聽便知。

就在昨天,劉松得知了一個十分振奮的消息——京港高鐵安慶至九江段宣告開通運營,至此,中國高鐵運營里程突破4萬公里!

“很多人都不知道,其實高鐵也有車輪,也需要鏇修。只不過高鐵鏇修使用的設備刀頭會更薄,對輪徑間的誤差要求更精確,要以微米(0.001毫米)為單位計算,一分一毫都必須較真。”劉松說,別看他干了幾十年,想要符合越來越嚴苛的鏇修標準,還是要不斷地精進技術。為了鍛煉手部的穩定性和靈活性,他依然堅持每天用端乒乓球、端滿水碗等土方法來強化訓練,只為關鍵時刻“一刀到底”。

交通強國,鐵路先行。鐵路線越來越通達,列車越開越快,鏇輪工正用一次次毫厘間的較真,為列車精準護航。