互聯網時代,誰還需要紙質書?

黎文婕

25歲的陳瑾從小愛看書,也愛買書。從幼年時期常沉迷于租書店里的舊書世界,到學生時代每周固定時間總會出現在圖書館,再到畢業工作后常去書店,讀紙質書一直是陳瑾日常生活中最大的愛好。

時至今日,她依然保留著最單一的讀書方式,不看電子書也不用kindle,幾乎沒看過網絡小說。

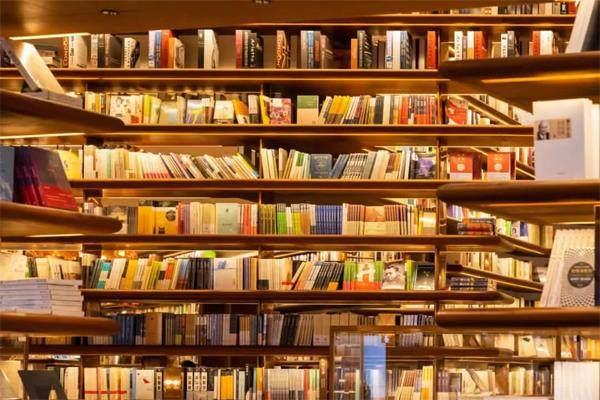

“你可以視之為一種紙質書情結,我更喜歡翻動紙張閱讀的這個過程,也更喜歡白紙鉛字這種視覺體驗。雖然現在的科技可以讓電子屏無限接近于紙張,但我依然不習慣。”陳瑾讀書時常把書籍的腰封直接當作書簽,讀著讀著偶爾看一眼書籍厚度,就大概能估算出自己和這本書的旅程還能持續多久,“這其實和電子書上那種進度條是兩回事。電子書app和kindle之類的設計的電子書架,和家里真正擺滿實體書的書架給人的感覺也是不同的。”

在眼下這個互聯網發展迅速、碎片信息成為主流、人人唱衰紙質書的時代,你或許認為陳瑾是越來越少見的個例,畢竟,常見的論調是,“這個年代,誰還在讀紙質書?”但實際上,紙質書或許并沒有大眾想象中那么缺讀者。

從現象級的市場表現來看,如果要問中國真正愛讀書的人最可能聚集在哪里,“豆瓣”應該算一個,比如“買書如山倒 讀書如抽絲”小組就聚集了50萬愛買書的豆友,他們喜歡紙質書,有的因為質感,有的因為懷舊,有的覺得紙質書讓人沉浸,還有的是為了收藏。其中,有人甚至用2020年一半的工資買了908本中文書和一些英文古董書。

而一個新興的現象則是,一大批讀書博主正在小紅書、微博、B站和播客等平臺涌現,且粉絲上十萬的不在少數。

據電腦報觀察,大部分讀書博主都選擇以紙質書出鏡,在B站和小紅書,翻開的紙質書、彩色筆做的勾畫筆記、書頁間的索引條……幾乎成為了標配。在2021年年末,大部分博主在做年度書單推薦時,封面圖也往往是數本實體書疊在一起。

而這背后的原因或許是因為,大部分出版單位在發行新書時,都會滯后發行電子圖書。據中國出版傳媒商報此前對33家出版單位數字出版負責人的訪問來看,僅有7家出版單位選擇部分圖書品種進行過紙電同步發行的嘗試,其余26家出版單位均采用電子圖書滯后發行的方式,以滯后三個月發行者居多。

其實,即便是在電子書銷量開始反超實體書的英國和日本,這種沖擊也并沒有帶來悲觀的論調。正如英國出版商協會首席執行官斯蒂芬·洛廷加所說,實體書銷量的下滑,并不等同于音樂界在過去10年間的轉型,即從CD唱片主導轉型至流媒體音樂主導,“人們仍然喜歡實體書。這只是一種趨勢性停滯。”

紙質書成為讀書博主的標配

更何況,除了讀者對實體書有偏愛,不少寫作者甚至明星也對實體書有執念。自媒體原創作者六神磊磊自2015年起先后出版了多本實體書籍,目前六神磊磊的主要精力都在實體書上,他告訴電腦報,“其實相較于實體書而言,公眾號反而沒有那么費精力,實體書的文字需要更縝密,知識性更強。”

在他看來,“首先,書有象征意義,書是智慧的成果和象征。哪怕經濟意義不多,一個作者也會希望集結成書,因為這是自己寫作的成果。另外,書的讀者和網絡上的讀者不一樣,書可以讓不同的人讀到你的作品。比如我自己,我發現現實中一些讀者了解到我的渠道更多的未必是從公眾號,而是從讀唐詩的書。”

從讀者端來看,紙質書仍然具有不可替代的價值。而需要紙質書的,不僅僅是讀者,還有其背后的生產銷售鏈。

如果說電子書與紙質書之間的競爭還不算太激烈,那圖書電商與實體書店之間的博弈則更為明顯了。尤其是后疫情時代,客流量的減少呈現為更直觀的營收數據的減少。

一些曾經紅極一時的“最美書店”也開始陷入關停潮,據《光明日報》報道,近年來言又幾連鎖書店陷入欠薪風波,多家店面關閉或暫停營業。而此前誠品書店深圳萬象天地店、重慶方所也先后結束營業。

包括言又幾、鐘書閣和方所在內的這一類連鎖民營書店品牌都曾成為需要排隊進入的網紅書店,憑借高顏值的設計感、相關的文創內容以及咖飲配套,吸引了諸多年輕人。

“在言又幾這一類書店興起之前,國內的實體書店已經面臨了多年的生存壓力,而新一代的這種連鎖書店由于重構了消費者的體驗感,多少讓實體書店走進了一個新的時代。”一名業內人士指出。

然而,眼下“最美書店”紛紛關停,一方面在于疫情的影響,另一方面則或許是因為,僅靠顏值很難長久發展。實體書店再次站在了轉折路口。

但即便是在后疫情時代,這些品牌也依然在有限條件下堅持開辦簽售會在內的讀者活動。而活動形式也更加豐富,如話劇、戲劇、小型展覽、培訓課程或組織的DIY活動等等。

“其實我們作為作者去支持書店的簽售活動,很多時候還需要自己出車費之類的,也不需要書店給出場費或者廣告費,而簽售時賣的書少則幾百本,多則幾千本,其實利潤沒多少,我們主要就是為了普及書和閱讀。”六神磊磊指出,“這不是一個根本性的解決辦法,更重要的還是需要培養整個社會的閱讀習慣和閱讀氛圍。”

所以,讓“書店+”的形式更多元,也成為了書店的新方向。比如,到店客流急劇下降之后,鐘書閣采取的彌補方法也是“走出去”,與社區合作,以書為載體,為社區居民提供講座等免費文化服務。

鐘書閣的活動和西西弗的文創產品

提及書,還有一環是繞不開的——出版業。

從出版業近年來的大環境來看,從業者最直觀的感受是,“空間一直在被壓縮”。但實際上,出版社在互聯網上似乎越來越活躍了,在文創產業上的嘗試也越來越多元。

從最近的動態來看,包括理想國、中信在內的多家出版社前段時間發布了其出版計劃。中信開了線上發布會,理想國則和外星人飲料聯名發布了活動。

而新年將近,不少出版社則推出了其文創產品。

2019年曾被譽為“出版社文創元年”,兩年后,包括人民文學出版社在內的多家出版社已經開始推出“新年禮盒”。電腦報發現,大部分出版社的文創產品以手賬、春聯、臺歷、鋼筆等為主。

事實上,做文創是出版社近年來的一個主要增值項目,但從整體來看并未掀起太大的水花。“這是因為很多出版機構其實沒有專門的團隊來做這件事,而文創設計與制作成本其實是很高的,制作周期也比較長。至于消費者是否愿意買賬,也得打個問號,畢竟目前市面上的文創產品都大同小異。”業內人士表示。

正如中國出版傳媒商報所寫,不同于文博機構背后龐大的實物資源可直接IP變現,出版行業的IP轉化相對更困難,且依賴讀者粉絲資源;同時,團隊、產品、資金等問題,也在一定程度上“阻礙”了“出版+文創”的快速、規模化發展。

為何“出版+”的路徑如此困難,出版機構仍然勇于嘗試?一個主要原因是,為了擴寬業務鏈,從而擴大盈利空間。畢竟,對于出版機構而言,盈利并不容易。正如《2021年出版行業發展研究報告》所寫,“近幾年出版業原材料與市場份額的競爭越來越激烈,很多出版機構盈利水平或多或少受到影響。”

由于一些出版企業過度追求數量規模和經濟效益,在市場出現內容優質的暢銷書時也產生了大量泡沫出版物、平庸出版物,進而加劇圖書市場惡性循環。而通過“下沉”降低成本,增加在優質內容上的投入,或許反而能利于整個生態健康發展。