全要素時空耦合下的革命文物片區規劃編制策略探討

——以《陜西省川陜片區革命文物保護利用總體規劃》①為例

薛 倩 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

白海峰 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

薛立堯②通訊作者。(西安建筑科技大學 陜西西安 710055)

馬 旭 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

李天一 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

邱海龍 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

張 潤 (陜西省文化遺產研究院 陜西西安 710075)

一、保護對象與價值分析

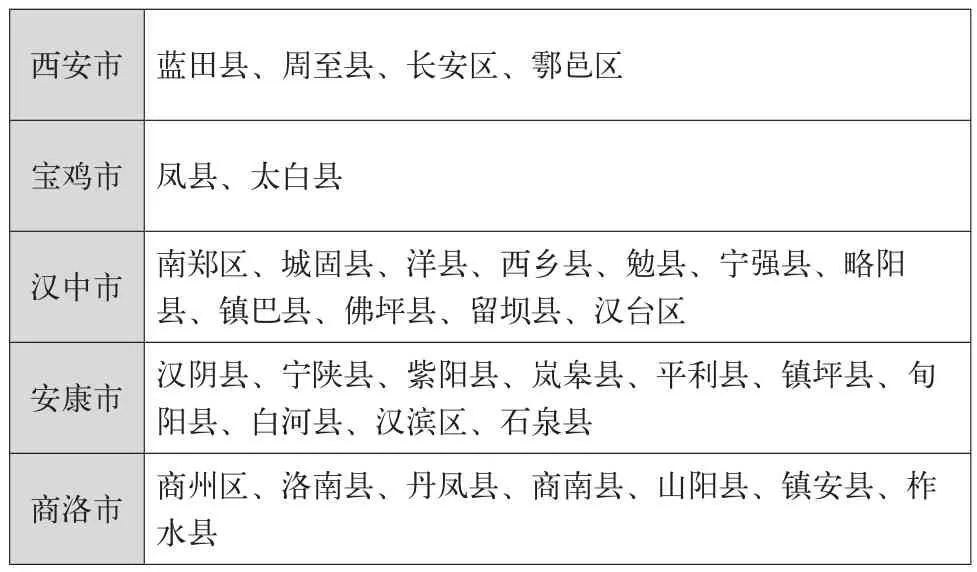

陜西川陜片區北聯秦嶺主脊北麓,南至大巴山主脊,西接甘肅省,東接河南省及湖北省,漢江貫穿其中,片區總面積為84150.43平方千米,涉及5市共34個區(縣)(以下簡稱“片區”)。它是我國西南地域與西北地區的重要橋梁區域、連接長江流域與黃河流域的重要通道、陜甘川渝豫省際樞紐地、全國重要的革命老區、秦嶺生態環境保護區的核心地帶(圖1、見表1)。

圖1 片區革命文物類型、分布及地理環境現狀圖(繪圖:馬旭、李天一)

表1 規劃片區5市34個區(縣)

(一)重點主題突出的時間序列梳理

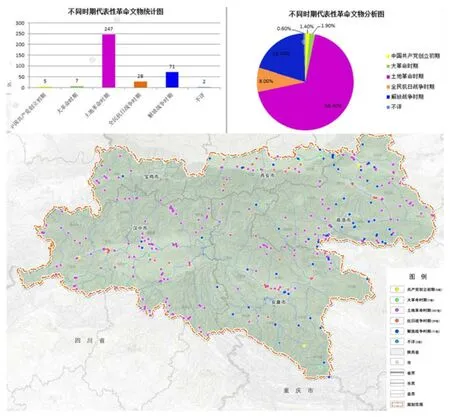

依據國家文物局發布的《革命舊址保護利用導則(試行)》定義的“革命舊址”概念,圍繞川陜片區土地革命時期這一核心主線,同時結合實地勘察及黨史資料,重點選取1919年五四運動至1950年安康鎮平縣城解放作為規劃片區的時間序列(圖2)。

圖2 時間序列分析圖(繪圖:張潤、何希萌)

1.中國共產黨創立初期

1919年,在外求學的陜南籍青年學生積極參加五四運動及新文化運動,通過創辦刊物等方式不斷將外界的新思想、新文化和斗爭經驗傳播到家鄉,喚起家鄉人民覺醒。

1921-1925年間,陜西部分地區先后發展并成立共青團組織,部分進步學子加入中國共產黨,如安康籍學子廖乾五、漢中旅外學生劉秉鈞等。

2.大革命時期

陜南人民反抗直系軍閥的斗爭遍及漢中、安康、商洛等地,在外讀書的陜南籍仁人志士接受馬克思主義思想,走上革命道路,如何挺穎、廖云武等。1926年8月,中共陜南地區的第一個黨組織——中共大安小組在漢中寧強建立。

3.土地革命時期

此時期建立的川陜革命根據地是中國共產黨領導的“工農武裝割據”和蘇維埃運動在西部地區的典型實踐,對中國革命發展、紅軍長征勝利及新民主主義革命的最后勝利發揮了重要作用。

期間多支部隊在片區內開展革命活動,主要包括:

(1)1932年,中共陜南特委建立的中國工農紅軍第二十九軍舉行雞公田起義,開展游擊戰斗爭。

(2)1932年,繼清澗、渭華、旬邑等起義之后,中國共產黨領導鳳縣兩當起義。

(3)1932年,紅四方面軍西征入陜,召開小河口議、上元觀和鐘家溝三次會議,確定“進軍川北建立川陜革命根據地”。開展根據地建設活動、開辟“紅色交通線”,取得陜南戰役勝利后踏上長征。

(4)1932年,紅三軍從鄂西北根據地遠征入商洛,后入湖北。

(5)1934年12月,紅二十五軍長征入陜。先后取得多次武裝斗爭的勝利,并建立鄂豫陜蘇區。

(6)1936年9月,紅二方面軍東出隴南和陜西南部,主攻成縣、康縣、兩當等地,繼而占領略陽、鳳縣及寶雞地區,后北上與紅一、紅四方面軍匯合。

4.全民抗日戰爭時期

片區是連接西北、西南兩大戰略后方的咽喉要塞,也是后方全國三大教育重地之一,國立西北聯合大學遷至漢中城固縣。修建了安康、漢中軍用機場和漢中國際無線電臺等。

5.解放戰爭時期

片區處于陜北、中原和西南三個戰場的中間地帶,具有重要的軍事戰略地位(圖3)。

圖3 片區各個時期革命文物分布圖(繪圖:馬旭、李天一)

(二)結合全要素的空間保護對象

在已公布區縣名單的基礎上,結合黨史專家根據革命活動的延續性和銜接性補充的區縣,架構起基本空間邊界信息。

通過時空信息耦合分析,以全要素整體保護為基本原則,梳理出由歷史環境、紅色線路、革命根據地、革命文物及相關設施構成的“區—片—線—點” 四級保護對象(圖4)。

圖4 空間信息下的片區革命文物保護對象分布圖(繪圖:邱海龍、馬旭)

1.秦巴漢水為主的歷史環境

片區所在地區是秦嶺山脈中心區域,承擔有國家生物多樣性、水源保護等重大國家生態功能,地形復雜,地貌豐富,植被類型多樣。區域內有大熊貓國家公園1處、國家級自然保護區16處、省級自然保護區10處、國家級風景名勝區1處、省級風景名勝區15處、國家AAAA級旅游景區21處。

長江流域內的嘉陵江、漢江水系資源豐富,支流密布,形成貫穿片區東西的網狀河流水系形態,為革命活動提供了豐富的水路交通。秦嶺、蟒嶺、鶻嶺、新開嶺、大巴山和米倉山脈構成整體的秦巴山區,以山地為主,盆地和平壩面積僅占區域的10%左右。大面積的山區為革命活動、戰斗活動提供了有利地形。

歷史文化資源類型豐富、等級較高,包括世界文化遺產2處(興教寺塔、張騫墓),全國重點文物保護單位52處,國家歷史文化名城2處,中國歷史文化名鎮4處,國家級傳統村落24處,省級歷史文化名城2處、名鎮2處,省級歷史文化街區2處,省級傳統村落139處。

2.紅色政權片區的革命根據地

片區內有3處革命根據地,即土地革命時期紅四方面軍創建的川陜革命根據地、紅二十五軍及紅七十四師創建的鄂豫陜革命根據地,以及解放戰爭時期由中共中央中原局、中原軍區率領的北路突圍部隊與中共陜南工委及陜南游擊隊共同創建的豫鄂陜革命根據地。

3.革命活動軌跡的紅色線路

根據黨史、軍史等資料梳理出片區內的行軍線路,以及具有川陜革命活動特殊性的“紅色交通線”所組成的紅色線路,包括紅二十五軍在陜長征路線、紅二方面軍在陜長征路線、紅四方面軍西征入陜線路、紅三軍遠征在陜路線、川陜革命根據地“紅色交通線”。

4.類型多樣的革命文物

根據規劃的時空范圍界定,以第三次全國文物普查為基礎,結合當地黨史文獻及現場調研情況,并根據《革命舊址保護利用導則(試行)》的革命文物界定,對片區內各個革命時期的文物點的價值進行梳理分析,確定規劃的革命文物對象本體。

截至2020年12月,確定革命文物359處,總計370個文物點。其中:全國重點文物保護單位占比1.4%、省級文物保護單位占比13.0%、市縣級文物保護單位占比16.8%、一般文物點及黨史認定點占比68.8%(圖5)。

圖5 片區部分革命文物保護現狀(攝影:白海峰、薛倩、邱海龍、馬旭、張忻健、楊輝)

(三)基于革命脈絡的多元價值提煉

片區是蘇區精神和長征精神的重要歷史見證地和革命精神紀念地,紅四方面軍創建的川陜革命根據地被毛澤東主席譽為“中華蘇維埃共和國的第二個大區域”,紅二十五軍在陜長征線路是陜西省長征革命活動線路最密集的區域,具有十分重要的價值。

——川陜革命根據地扎實穩固的政權建設、蓬勃發展的經濟建設、深入推進的文化建設和廣泛密切的群眾建設,為此后的陜甘寧邊區建設提供了寶貴經驗,其多方面開創性嘗試,有力地鞏固了新生蘇維埃革命政權,為后來的民主政治起到了借鑒作用,對我國政治建設具有重要的意義。

——大量革命文物、歷史遺跡是研究紅四方面軍、紅二方面軍、紅三軍、紅二十五軍,以及川陜革命根據地、陜西地方黨史和中國革命斗爭史的重要實物資料。

——是開展愛國主義和革命傳統教育的重要基地,也是傳承紅色基因和革命精神的重要標識地。

——眾多紅色文化遺產資源,是發展紅色文化旅游,推動區域經濟發展的寶貴資源。

——川陜革命根據地在建設發展過程中留下的紅軍標語、紅色報刊等實物載體,以紅色文化題材為主的紅色歌曲,如《十送紅軍》《工農窮人享太平》《盼紅軍》以及革命戲劇《送郎當紅軍》《土地革命歌》等,不僅是當代追溯革命歷程、感悟紅軍精神的重要見證,也是研究紅四方面軍、長征、川陜革命根據地歷史的重要資料。

二、片區革命文物特點和存在問題

對片區內革命文物本體屬性、保存情況、展示利用情況進行綜合分析,總結目前片區內革命文物工作存在的主要問題。

(一)總體特點

1.紅色路線串聯成片,革命文化主題鮮明

片區革命文物整體在5個地市均有分布,主要集中在商洛、漢中及安康,分布密度與紅色線路軌跡高度重合;時間節點主要集中在土地革命時期、抗日戰爭時期和解放戰爭時期,文物與重要革命歷史事件緊密相聯。通過空間分析,片區革命文物整體呈現出片狀和線狀的空間特點。

2.融合自然人文環境,文物類型復合多樣

片區內的秦嶺山系、大巴山系和漢水流域的自然與人文資源,孕育了革命的火種、傳播了先進的理念、延續了紅色的基因,尤其是當地復雜的山勢地形為開展戰斗活動提供了便利條件,成為革命活動重要的組成要素。如商洛市洛南縣九泉山戰役舊址的防御工事就是結合地勢修建而成。片區革命文物主要呈現以下三類復合狀態(圖6):

圖6 復合型革命文物的特點分析(制圖:薛倩、邱海龍)

“古代文物與革命文物復合”:革命事件或革命戰斗發生在古建筑、石窟寺等文物建筑空間內,如紅二十五軍攻克洛南縣城軍部駐地在文廟建筑內,山陽縣委縣民主政府成立地是禹王宮等,紫陽縣東縣城文物建筑上有解放戰爭時期的中原軍區布告。

“革命文物自身類型復合”:如重要人物故居與烈士墓地復合的汪峰故居與墓園,重要舊址機構的紅十二師三十四團趙家院子及其建筑上的紅色標語等。

“革命文物與自然環境復合”:革命活動與自然環境等形成的復合性,如結合雞心嶺山形的戰斗遺址、傳遞革命消息的雞腳樹等。

3.運用革命文物資源,拓展紅色展示陣地

片區初步建立了以大型展示紀念館為龍頭,以當地現有博物館和陳列館為補充的革命舊址闡釋體系。建成開放了川陜革命根據地紀念館、城固小河口會議舊址紀念館、南鄭何挺穎烈士故居等;旬陽紅軍紀念館、石泉革命紀念館等,充分發揮作為愛國主義教育、革命傳統教育陣地和平臺的重要作用;利用現有博物館和紀念館,展陳專題展覽等。

(二)存在的主要問題

因前期缺少跨部門溝通銜接,導致部分革命活動遺跡尚未核定為文物點;同時,因陜西革命文物工作長期是以延安為重點,對陜南地區革命文物資源家底不清,導致現有革命文物保護級別普遍不高。

根據位置變化、歷史環境變化,以及文物本體真實性、完整性和安全性,對革命文物的保護狀況進行評估,其中保存較好的占23.8%、保存一般的占48.9%、保存較差的占27.3%。

片區革命文物所在地大部分為秦嶺山區(圖7),位置偏僻且交通可達性較差(圖8),周邊基礎設施配套較為滯后,地區經濟收入整體偏低,低級別或無級別文物保護經費缺乏有效保障,整體保存情況堪憂。此外,對于革命事件舊址、戰斗遺址遺跡等文物類型,業內缺乏成熟的保護理論和技術支撐,致使此類型的革命文物保護壓力較大。

圖7 片區革命文物分布密度圖(繪圖:馬旭)

圖8 片區交通通達性分析圖(繪圖:馬旭)

片區整體經濟相對薄弱,市縣產業結構單一,革命文物的保護利用與發展紅色旅游產業、促進當地經濟社會發展、改善老區人民生活結合程度整體不強。

三、規劃任務及策略

片區革命文物面臨文物保護和鄉村振興的雙重壓力。激發鄉村振興、老區振興的“文物力量”,使革命文物能夠提供動力引擎,不僅是助力革命老區振興的有效途徑,也是推進革命文物運用方式轉型發展的機遇之一。

《川陜革命老區振興發展規劃》的出臺,《革命文物保護利用片區分縣名單》《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》的公布,以及“陜南地區不可移動革命文物專項調查”的啟動,對片區規劃策略的編制起到了重要作用。

(一)策略一:架構多層次體系結構

1.編制導向

作為各級國土空間規劃的專項規劃,是對片區革命文物保護運用的總體性安排,是省級文物行政部門推動片區革命文物保護運用的重要支撐。規劃編制以問題導向、目標導向、管理導向,以及研究導向作為編制技術要點。

問題導向:解決片區革命文物保護、管理、展示存在的主要問題;

目標導向:明確在全國革命文物保護利用片區、周邊省域及陜西省內的定位;

管理導向:結合四部門的文件要求,制定實施任務和項目;

研究導向:以革命事件脈絡、革命人物等前期專題研究作為支撐。

2.規劃邏輯

按照“現狀——分析——問題——策略”的框架,架構以宏觀總體規劃框架為引領,以中觀近期具有實施操作性的重點示范區為骨架,以微觀文物單體的保護、展示工程為支撐點的規劃體系。

3.規劃定位

依托片區革命文物的價值內涵,結合長征國家文化公園川陜片區總體規劃及川陜革命老區振興發展規劃,將陜西川陜片區規劃為全國“第二大”紅軍紀念地,構建陜西省長征國家文化公園和川陜紅軍文化公園。

4.規劃策略

針對革命文物資源梳理、文物保護、展示運用、宣傳教育和管理工作等五個方面,形成以下規劃策略:

(1)多元渠道,系統梳理。充分吸收黨史文獻、“三普”資料,以及文化旅游等最新研究成果,開展多元渠道的跨界研究梳理,建立片區革命文物基礎數據,構建系統的文物資源庫。

(2)嚴守底線,資源協調。嚴守革命文物的安全底線,保護革命文物,對歷史環境要素開展生態與文物內涵的復合型保護,從點狀保護到整體性保護。整體把控革命文物的價值和保護需求,精準引導未來保護工作。

(3)闡釋主題,聯動運用。以講好片區“紅色故事”為目的,通過革命主題事件將分散展示點串聯起來,建立跨部門、跨區域的展示體系和共享互動平臺,以革命文物與文化資源、自然資源、旅游資源等構建聯動展示運用模式,增加革命文物展示利用的參與感和體驗感,與紅色旅游和川陜老區振興協同發展。

(4)協力宣傳,研學教育。以片區所承載的蘇區精神和長征精神為宣傳核心,將其作為增強當地文化自信、革命記憶的重要組成部分,通過多部門協力宣傳,實體與網絡相結合,充分發揮片區革命文物在紅色基因傳承和愛國主義教育中的重要作用,并將其融入到群眾的社會生活中。

(5)機制保障,規劃銜接。建立頂層管理協調銜接機制,多部門共同保護,聚焦提升革命文物管理能力,落實保護展示等工作的資金渠道。

5.構建網絡結構

圖9 片區總體規劃結構圖(繪圖:薛倩、馬旭)

(二)策略二:持續完善體系化的保護管理任務

1.建立革命文物定期調查及認定工作

定期對片區革命文物進行有序調查,包括重點開展調查的區域,如秦嶺北麓區域;重點主題性調查,如戰斗舊址的補充調查、在陜地下黨組織及設施舊址等;開展革命文物認定和公布工作。建立數字化基礎信息庫,開展文字、數據、圖片、視頻等資料的收集整理。

2.提升保護級別,明確保護類型措施

對于新調查發現的革命文物,按照《文物認定管理暫行辦法》和《不可移動文物認定導則(試行)》的要求,開展審核、登記、認定、公布工作;對于已認定暫未納入保護級別的革命文物,建立后補推薦名單;對于價值重要且保存情況較好或一般的文物點,提高保護級別。盡快對革命文物進行歸屬分類。或為單一的革命文物類型,如石塔河伏擊戰舊址;或為復合型革命文物類型,采取類似“古建筑+革命文物”的命名方式,例如“勉縣武侯祠+紅四方面軍陜南戰役指揮部舊址”“紫陽縣東城門樓+中原軍區布告”等,制定有針對性的保護、展示、管理措施。

3.開展全要素的文物保護工程

片區革命文物類型多樣、內涵豐富,包括革命烈士墓地、革命事件發生地、紅色革命標語、重要遺址遺跡、重要會議舊址及重要人物故居等類型。在實施文物保護工程時應符合真實性原則,本體的位置、材料、外形特征、所在環境應以體現文物的價值內涵為核心。

4.建立動態保護機制

隨著革命文物定期調查的進一步推進,建立增補機制,動態調整革命文物相關數據內容,設置增補經費,為全面保護片區革命文物打下堅實基礎。

(三)策略三:建立綜合的展示運用體系

1.跨省域合作聯動

結合保護對象所在的區位特點,協同聯動片區周邊的河南、湖北、重慶、四川以及甘肅等省市,充分銜接陜川渝三省共同編制的《川陜革命文物保護利用片區工作規劃》,構建起省域間的革命文物協同聯動網絡。

——與河南省構建“紅二十五軍長征”主題革命文物保護展示運用聯動網絡;

——與河南省、湖北省構建“豫鄂陜革命根據地”和“紅三軍遠征”主題革命文物保護展示運用聯動網絡;

——與四川省、重慶市構建“川陜革命根據地”和“紅四軍西征”主題革命文物保護展示運用聯動網絡;

——與甘肅省構建“紅二軍長征”主題保護展示運用聯動網絡。

2.多元價值的主題展現

以時空耦合為基礎,結合總體布局,根據革命文物價值及內涵規劃明確12個展示主題,使得片區內的各個縣域的展示既有聯系又有特點,體現片區革命文物的多元價值內涵(圖10)。

圖10 片區革命文物展示主題規劃圖(繪制:馬旭、張潤)

3.融合多樣資源的展示運用模式

秦嶺南麓地區自然環境優越,人文積淀深厚,不僅革命文物資源豐富,而且擁有高等級、高質量的綠色(綠色生態資源)、紫色(歷史文化資源)、橙色(名城名鎮資源)及藍色(漢江水域資源)資源。紅、綠、紫、橙、藍遙相呼應成為片區內革命文物進行復合型展示運用的一大特色和基礎,這些不同類型的資源與紅色革命文物點的結合為革命文物的展示運用注入新的活力(圖11)。

圖11 片區展示運用模式(制表:薛倩、邱海龍)

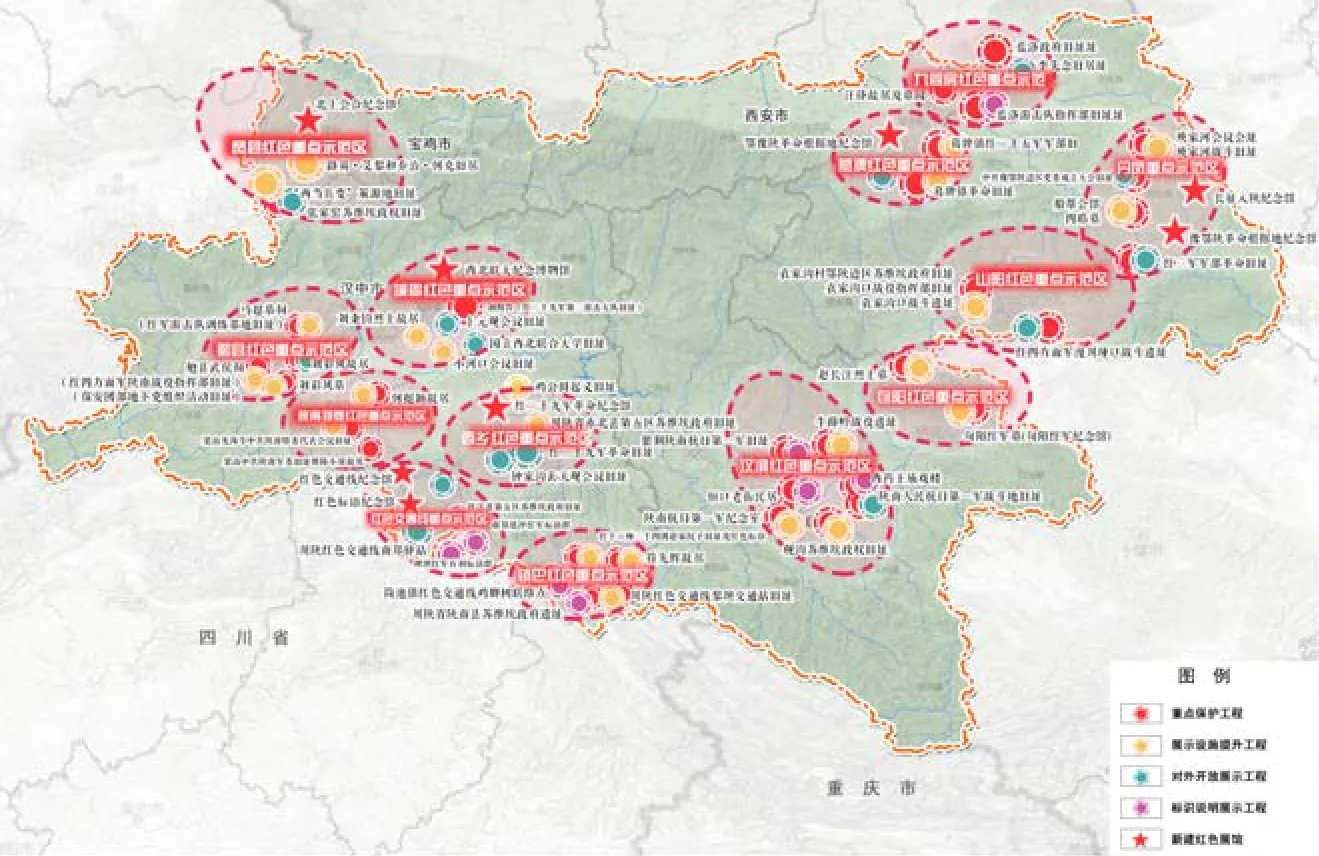

(四)策略四:設立重點示范區

針對片區革命文物點多、面廣、量大的特點,按照“突出重點、示范帶動、分步實施”的原則,結合重大歷史事件、重要歷史人物和重大紀念活動,設立片區革命文物保護維修和展示運用重點工程,以點串線、點線成面,總結經驗,探索新時代革命文物保護運用的新形式和新方法,為全面推動片區革命文物保護運用工作提供示范性經驗(圖12)。

圖12 片區重點示范區分布圖(繪圖:馬旭)

1.遴選原則

(1)文物價值。文物價值突出,數量眾多,集中連片,與重要歷史事件、重要人物及重要戰斗相關的革命烈士墓地、革命事件發生地、紅色標語、紀念建筑、戰斗遺址遺跡、重要會議舊址、重要機構舊址、重要人物故居、重要人物舊居等。

(2)文物展示利用條件。文物本身價值突出、開放展示條件較好、所在地區位置條件較好、交通便利。

(3)周邊相關資源豐富程度。文物本身保存條件較好,周邊人文及自然保護區、風景名勝區等相關資源豐富。

2.重點示范區主要任務

對片區內梳理出的重點示范區開展文物本體保護維修、環境整治、展示利用等工作(圖13)。

圖13 城固紅色重點示范區重點工程實施內容(制圖:張潤)

四、結語與展望

本文以《陜西省川陜片區革命文物保護利用總體規劃》的編制思路及內容為主體,對片區總體規劃對象的價值、現狀與問題、策略與任務進行了分析研究,探討了革命文物保護利用片區規劃編制技術及方法。

1.充分對革命文物所處自然社會環境進行深入解讀。片區規劃編制前期的首要重點研究工作是將黨史、軍史等記載的革命活動與自然環境的關系梳理清晰,重點闡明革命活動及戰斗與周邊社會自然環境的重要依附關系,提出山區地貌災害特點與革命文物本體安全的直接聯系,借助生態保護相關政策要求對類似山區地貌特征的革命文物點集中區域進行有效保護運用,其保護、運用及管理工作與所在區域的山水林田湖草等自然資源要素存在高度重疊性和關聯性。

2.與政策規劃形成“傳導-銜接-引導”的規劃層級。隨著國家對革命文物保護利用的相關政策、跨省域相關專項規劃的要求,片區規劃“精準傳導”在全國革命文物保護利用片區中的核心價值主題,以及在三省川陜片區規劃等跨省域的國家層級規劃中自身定位及相關要求。“充分銜接”省市國土空間規劃的“三區三線”空間管控要求及“五級三類”規劃體系。作為省級專項規劃類型,根據革命文物資源要素保護、管理、運用的特點,成為各市縣國土空間規劃的重要依據,專項規劃及措施與生態保護、農業發展、城鄉建設、旅游發展、基礎設施和防災減災等內容銜接,借力助力做好革命文物的紅色血脈賡續和文化精神的弘揚。規劃“下沉引導”是打通規劃與落地實施項目之間的“最后一公里”,通過片區規劃的臻選提出“百重點”與重點示范區任務對規劃格局理念進行具體支撐,實現規劃目標的有效落實。

3.建立多級別的動態保護規劃措施。革命文物保護利用片區多集中于經濟發展相對滯后的山區及老區,現有革命文物的整體級別不高,市縣級地方財政給與支持十分有限,片區規劃發揮在頂層設計、統籌協調的重要作用,可突破按照文物保護級別申請保護展示項目資金的常規規定。片區規劃從管理層面對納入保護對象的有價值關聯的市縣級和一般文物點的保護、管理、展示起到重要支持作用,更是對蘇區、老區文化振興的重要助推劑。同時,由于大多數片區的革命文物摸清資源家底的工作持續進行中,因此應增加對未來不斷發現、認定的革命文物預留動態保護措施,作為規劃具有同步動態性。

作為不可移動革命文物密集分布的革命保護利用片區,其與單體革命文物的保護運用具有差異性和特殊性,希望本文在一定程度上其他地區對革命文物保護利用片區規劃編制給予啟發和借鑒。