基于“BIM+GIS”技術的公路工程土方調配優化

宋晨星 張美蓮

(中交建筑集團有限公司,北京 100020)

一、引言

當前,我國在貫徹落實“碳達峰、碳中和”目標要求的基礎上,不斷完善現代城市的基礎設施體系,并對建筑行業發展提出了要全面提升綠色低碳發展水平,開展綠色規劃、設計和施工的新要求[1]。建造成本高達幾千萬元或上億元的大型工程項目建設過程中的成本控制,也是實現低碳發展的一個重要環節,土方工程中土石方調配產生的費用占建設項目總成本的比重較高,合理的土方調配方案可以有效控制項目成本。

目前,大部分工程往往根據工程師的個人經驗和現場情況,采取結合就近原則規劃現場土方調配方案,以此保證方案局部的最優效果,但這種方法無法綜合全面的考量調配準備工作、土方調配區域的土質狀況、場地清理方案、施工路線規劃、場地平整維護工作等各項因素的影響[2]。

針對上述問題,不少專家學者開展了大量研究,安籽鵬等[3]利用BIM和GIS技術,引入參數化建模的思維,開發出“BIM+GIS”室內外仿真原型系統,將二者的優勢結合后實現了室內外空間一體化的三維表達。羅瑤等[4]將關注點集中于三維模型數據互通上,依托Skyline軟件平臺將兩種三維模型數據融合,并對比分析融合前后的數據,為工程建設行業的實際應用提供了技術路徑。楊林等[5]根據實際工程項目前期策劃工作的技術難度,引入了“BIM+GIS”傾斜攝影技術,推動了項目的數字化、信息化和可視化進程,為后續實際工程的前期規劃設計積累了寶貴經驗。

基于以上研究可以發現,三維模型能夠有效提高數據精度,但尚未在實際工程中應用GIS傾斜攝影技術驗證土方量優化效果。本文以某公路項目為實例,提出采用無人機GIS傾斜攝影技術獲取土石方量三維數據的方法,并與傳統土方調配結果對比,結果顯示高精度的數據更有利于土方的優化調配。

二、傾斜攝影技術在數據處理中的應用

首先,采用無人機拍攝整個施工現場,并與已有的BIM模型對比,從而保證土方面積分割和土方數量計算的精確性。

(一)傾斜攝影技術建模思路

三維實景建模的核心是采集現場的全景影像,在采集到原始地圖資料的同時,通過無人機攝影技術掃描現場,獲得現場的基本情況。無人機傾斜攝影系統是一種用于測繪科學技術、土木建筑工程領域的物理性能測試儀器,一般由旋翼和固定翼無人機、傾斜攝影相機、測量儀等組成,主要用于航拍攝影測量,保證三維數字建模(真三維模型)每個點都有精確的坐標,還原地物的實際面貌,得到具有價值的真三維模型。

采用攝像機傳感器采集項目現場垂直、傾斜等多個角度影像、紋理資料,能夠為生成原始地形圖奠定基礎。利用高效率的自動立體造型技術,可以迅速建立真實的立體場景,并能直觀地了解目標地區的地形和建筑物的具體情況。為電力、水利工程建設、地質災害應急指揮等提供實時、詳盡、精確的GIS數據支撐與公共服務。

同時,厘米級RTK導航定位系統和高性能成像系統可以保證攝像機在成像過程中,自動記錄鏡頭的校準參數。結合POS數據和照片控制點信息,細化提取的信息,將圖像信息轉換為計算機可以識別的矢量點云圖像,通過配置統一坐標點來轉換矢量點的位置,實現矢量信息從矢量到柵格的轉換。無人機在掃描和拍攝過程中會出現如鏡面反射、遮擋、粗糙不均的表面,造成測量誤差和系統誤差,這些因素會導致點云數據中出現噪聲點且無法消除。因此,為獲得有效數據,在處理點云數據之前,需要使用平滑過濾器手動平滑、去噪[8]。此外,通常采用不規則三角網迭代的方式,處理地形點和非地形點的有效點云數據獲取真實可靠的場景點云圖,選擇對擬合精度貢獻較大的點云,以目標函數為擬合誤差最小來擬合[9]。

最后,通過計算機精細處理,利用地形圖和點云模型,按照自動矢量化的相關步驟和精準的實景建模技術,快速構建出地理位置精確、尺寸精度高的三維真實場景模型。

(二)土方數據的處理和發布

傾斜攝影數據內有多個OSGB格式的文件夾,包含1個“.s3c”后綴的文件和1個“metadata.xml”的文件,制定好的坐標系信息和中心點的坐標值等都存放在“.xml”后綴文件中。利用SuperMap iDesktop軟件,處理和發布傾斜攝影的數據,最終實現在Web端查看相關數據。

首先在SuperMap軟件中,選擇源數據路徑,根據EPSG的編號新建坐標系后,生成配置文件;利用SuperMap iDesktop 軟件打開瀏覽傾斜攝影三維數據;確認好需要處理的數據,并做傾斜入庫處理,將土方量數據處理好后存儲到mongodb數據庫內。完成數據處理和入庫后,將數據添加到三維場景,并在保存對應場景和工作空間的同時,通過iServer產品實現web端的三維數據,將其關聯到Infraworks管理平臺上,集成管理數據。

三、土方量調配設計的探討

(一)技術路線實施路徑

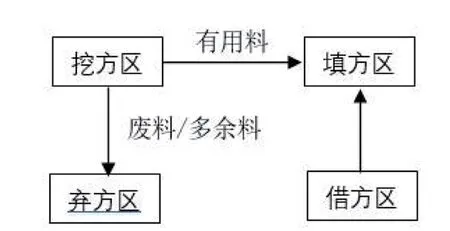

在土石方的實際調配中,挖方區、填方區、借方區、棄方區的調配工作十分重要。各工作區域的土石方調配關系,如圖1所示。

圖1 土石方作業區調配關系圖

土方之間的關系應符合下列公式:

橫向調運+縱向調運+借方=填方

橫向調運+縱向調運+棄方=挖方

挖方+借方=填方+棄方

土方調配要遵循以下原則:保證挖方和填方的平衡,挖填工作同時開展,減少重復倒運的工作量;土方調配的主要目的是保證運輸路線和路程設置合理,使得總土方量或運輸費用最小,即讓挖(填)方量與運距的乘積之和最小;土方調配要全面綜合考慮,充分保證分區與全場的協調性,以全局平衡為目標,避免因隨意挖填而破壞全局;土方的調配應考慮短期建設和后期使用等因素,并與地下構筑物的施工相結合,有地下設施需要填土應留土后填。調配區劃分還應考慮大型地下建筑物施工因素,避免土方重復開挖。

常見的土方量計算方法包括方格網法、三角網法、斷面法、等高線法等,但計算精度無法保證,計算量巨大,還受到計算場地的限制。本文提出了通過無人機傾斜攝影技術獲取數據建立三維模型的方法,將現場三維模型與BIM模型結合計算出精準土方量,并將這種方法應用于某公路項目中驗證土方調配優化方案的合理性,具體的技術實施路線如圖2所示。

(二)土方量調配模型的選取

要求解線性規劃的問題,可以參考運籌學列出的很多數學方法,比如用圖解法求解最小化問題,用動態規劃方法求解資源配置問題等。

土地整平工程中,在考慮最大限度減少重復回填工作的前提下,努力保證挖方量和填方量的平衡,應盡量做到挖方與填方之間的平衡,并在開挖的同時填方。最大限度地減少挖掘方差與運距的乘積和運輸距離、運輸成本。在充分考慮上述約束條件的前提下,將挖方與運程的乘積之和作為最優的土方分配方案。為解決土方調配中存在的諸多變量問題,本文運用運籌學的單純形方法,構建了一個求解土方調配的數學模型。

將土方運輸量與土方運距的乘積最小值作設為土方調配的目標函數,約束條件為場區內的挖方量和填方量保持平衡狀態,根據以上條件建立本項目的數學模型。據統計,本文該項目施工現場的場地內,共有n個挖方區和m個填方區,并用字母編號i、j表示挖方區域和填方區域;dij表示從第i個挖方區到第j個填方區的距離;qij表示從第i個挖方區域調配到第j個填方區域的土方工程量。

目標函數Z為:

約束條件為:

四、公路工程土方調配應用實例

(一)項目背景介紹

本文以貴州省江口至玉屏(大龍)高速公路為例,項目起點位于杭瑞高速與安江高速相交的岳家寨樞紐,終點與銅大高速公路相接;總建設里程73.63km,其中主線里程61.78km,黃枯山大道11.85km,項目批復概算總投資為110.19億元。

本文以該項目岳家寨互通作為試點,運用“BIM+GIS”技術,采集現場不同角度、清晰、完整的影像及數據,并按實際1∶1的比例,真實地模擬出岳家寨互通周邊1km2內的村莊、河流、道路、建筑等元素,生成的三維實景模型如圖3所示。

圖3 “BIM+GIS”技術三維實景模型

利用“BIM+GIS”技術,項目將設計信息模型與GIS數據在Infraworks管理平臺中集成,完成了施工場地的原地貌復核,明確了施工主線與各匝道的空間關系,分析了施工內容對周邊環境的影響。數據可視化為項目在臨建選址、交通臨時導流選擇、施工便道修建、施工順序規劃提供了有力支撐,從而實現了施工組織設計,從以往單純依靠管理經驗轉變為以數據為基礎開展綜合模擬與驗證。

(二)土方量計算

本文該項目修建過程中共有7個標段,選取其中1個標段計算驗證,該標段可劃分為4個挖方區、5個填方區、2個棄方區和1個借方區,工程施工期間,各挖方區、借方區的土石方量如表1所示。

表1 挖方區與借方區的土石方量(單位:m3)

各填方區所需土石方量,如表2所示。

表2 各填方區所需土石方量(單位:m3)

(三)三維方案與傳統方案對比

該項目運用傾斜攝影技術,從三維模型中選取了可能的運輸路線,根據目標函數要求的使土方運輸量與土方運距的乘積最小,應用lingo對計算模型求解,并將求解結果與傳統土石方調配方案所得結果對比,結果如表3、表4所示。

表3 基于三維模型的土方調配方(單位:m3·km)

表4 傳統的土方調配方(單位:m3·km)

五、結語

本文以實際公路工程的其中一個標段為例,利用“BIM+GIS”收集該標段內更精準的土方量數據,采用傳統的線性規劃方法求解,所得結果的精度明顯優于傳統調配方案,由此證明傳統根據工程師經驗分區計算的方法,不僅工作量太大,且計算結果存在誤差。

利用“BIM+GIS”技術能顯著提高計算精度,在該項目中,平均能節約2215m3·km的運力。

該研究的不足之處在于,只驗證了其中一個標段的數據,分析范圍偏小,缺少對整個工程數據準確性的驗證,結論對實際工程的指導性還需要進一步驗證。