聲音·數字·趣聞

減排是硬道理,技術進步可以大大降低污染物排放。

—賀克斌

中國工程院院士

2022年1月4日召開的北京市空氣質量狀況新聞發布會上,中國工程院院士、清華大學環境學院教授賀克斌表示,科技治污在北京市大氣治理過程中,主要體現在成因識別、決策支撐、減排技術、多維監控、影響評估等幾個方面,如多維立體觀測系統建設和精準排放清單技術的建立、精細化管理和科學決策的水平的提升等。

融化的冰蓋

數據顯示,格陵蘭冰蓋連續25年縮小,即冰蓋在融化季節失去的質量大于冬季獲得的質量。而2020年8月至2021年8月,格陵蘭冰蓋損失了約1660億噸。通過對《世界氣候歸因倡議》(World Weather Attribution)中的內容進行分析,研究人員表示,這一現象只能解釋為人類活動導致氣候變暖而出現的結果。

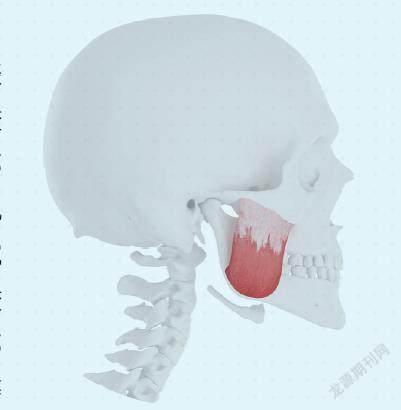

3層

瑞士科學家最近發現了一個以前從未被描述過的人體部位——位于咬肌內的一層肌肉。他們解剖了12具保存在甲醛內的人類頭顱,還對另外16具“新鮮”尸體進行了CT掃描,并對一名志愿者進行了MRI(核磁共振成像)掃描。通過檢查,他們確定了咬肌的第3層。科學家指出,這一深層部分與其他兩層的功能明顯不同,是咬肌中唯一能夠將頜骨向后拉的部分。研究小組建議將新發現的肌肉層命名為“咬肌冠狀肌”,意思是“咬肌的冠狀肌部分”。這一最新發現有助于涉及下頜等的相關疾病的治療。

近日,美國麻省理工學院的研究人員在《美國化學學會雜志》上發表了一項研究,他們通過為細菌覆蓋一種由金屬離子和多酚類有機化合物制成的涂層材料,幫助細菌更好地存活下來。研究發現,當涂層中的多酚類有機化合物和金屬離子被放入溶液中時,它們會形成一種二維的網格狀薄膜。將細菌加入溶液中時,網格狀薄膜就會在單個細菌細胞上自動組裝成一層涂層。這種涂層在冷凍、干燥和制造過程中可以保護細菌。

研究人員表示,這種涂層幾乎可保護所有微生物。所以這項研究未來可以用來治療人體胃腸道疾病。

在一項新研究中,澳大利亞和英國的科學家組成的研究小組在5分鐘內,教會實驗室培育的“迷你人腦”玩一種游戲。研究人員將這些人腦細胞稱為“電子人”,它們由人類干細胞放置在一個微電極陣列上生長成的腦細胞組成。研究人員發現,該系統學習時比人工智能機器學習要快得多。不過,他們也強調,其技能水平遠低于人類或人工智能系統。

研究小組負責人表示,這是科學家們第一次發現“迷你人腦”能夠執行目標導向任務,這一最新研究可能會改進機器學習系統的設計,也許將來還能用于測試腦部治療的療效。

雪豹被譽為“雪山之王”,是青藏高原的珍稀物種,它們主要在雪線附近的高山裸巖等區域活動,是高山生態系統的頂級捕食者。雪豹種群保護在生物多樣性保護中占據著不可替代的位置,所以也是科學家們研究的重點之一。三江源生態與高原農牧業國家重點實驗室的專家表示,未來還需要針對雪豹的野生種群作出遺傳多樣性評估,遺傳多樣性評估對恢復種群有很大的作用,如果可以確定雪豹的指紋或者DNA條形碼,研究人員從野外發現的雪豹毛發就可以檢測在這個區域里面大概有多少只雪豹。而且這一措施還能有效避免目前青藏高原野生動物園雪豹因近親交配而產生的隱性基因重合,進而發生一些疾病的情況。