磷糖類制劑對冬小麥抗干熱風特性和產量的影響

徐亞楠,吳 玥,紀冰祎,3,宋吉青,呂國華,張文英,柳斌輝,白文波

(1. 中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所, 北京 100081; 2. 河北省農林科學院旱作農業研究所,河北衡水 053000; 3. 遼寧省現代農業生產基地建設工程中心,遼寧沈陽 110033)

干熱風是我國北方農業生產中面臨的主要氣象災害之一,一般發生在五月中下旬的小麥揚花灌漿期,具有高溫低濕并伴隨著大風的氣象特點,易導致小麥植株蒸騰加劇,使葉片光合能力下降,造成籽粒灌漿不足和干癟,引起減產。黃淮海冬麥區區域性頻發和重發的高溫低濕型干熱風災害程度受發生天數和等級的影響,其對小麥產量的影響也會產生累加作用,嚴重時小麥減產率可達到20%以上。現階段在農業生產中,主要通過生物技術、化學技術及生物物理技術來緩解干熱風對冬小麥的危害,如選育抗干熱風品種、適時灌溉和合理施肥、使用外源化學制劑來提高小麥的抗逆性。農業上化學調控制劑主要通過拌種、噴施,或者拌種和噴施配合施用,拌種有利于小麥保苗、壯苗,提高抗倒伏能力;噴施可以有效提高干熱風條件下的小麥抗性,從而達到增產穩產的目的;拌種和噴施配合施用對花后干物質積累和轉運具有協同效應。

隨著全球氣候變暖,極端天氣頻發,高溫干旱等致災因子已成為我國小麥減產的主導因素。化學調控制劑是一種人工合成、以植物內源激素為基礎、具有生理活性的化學物質,以多胺和多糖類物質居多,復配微量元素可調控小麥灌漿進程和物質轉運,增強抵御環境脅迫的能力。通過對小麥干熱風的化學防御研究,前人已證實磷酸二氫鉀、氯化鈣、黃腐酸鉀和氯化膽堿等物質可以有效增強小麥的抗干熱風能力。由于受施用量、施用方法和施用條件等限制,現有制劑還存在使用技術繁瑣、廣譜性差、功能單一、作用效果不穩定等諸多問題。逆境條件下作物的抗氧化能力和滲透調節物質累積特征與作物的抗逆性密切相關。已有研究認為,復配多種化學物質的抗干熱風效果較單一制劑更顯著。為了豐富抗干熱風制劑的配方成分,增加制劑的功能性,本研究圍繞自主研發的不同類型磷糖類化學調控制劑,比較分析干熱風脅迫下拌種、葉面噴施及拌種與葉面噴施組合施用這些試劑對冬小麥抗氧化能力、內源保護酶活性、產量及其構成的影響,明確外源制劑對冬小麥干熱風脅迫的緩解作用,以期為功能型干熱風化學調控制劑的創新研發和合理應用提供技術支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

2018-2019年度小麥生長季,大田試驗布置于河北省農林科學院旱作農業研究所衡水試驗基地(37°54′ N、115°42′ E,海拔20 m)。該區為海河平原典型麥區,全年平均降水量497.1 mm,年平均溫度13.3 ℃,無霜期202 d,年有效積溫 4 603.7 ℃。試驗區為冬小麥-夏玉米輪作種植模式,0~30 cm耕層土壤有機質、全氮、速效氮、速效磷和有效鉀含量分別為15.62 g·kg、1.15 g·kg、84.03 mg·kg、14.38 mg·kg和182.23 mg·kg。

采用懸掛在試驗小區的溫濕度記錄儀(LR-5001)進行溫濕度測量,小麥生育期內每30 min測量一次,記錄實時相對濕度和溫度。利用小型氣象站[天圻氣象站,東方智感(浙江)科技股份有限公司,中國]進行田間風速采集,生育期內每1 h測量一次,記錄每日14時風速。圖1顯示的是冬小麥開花期至蠟熟期,田間日最高溫度、14時相對濕度和14時風速的日變化(圖1)。依據中國氣象局2019年發布的氣象行業標準,試驗期間,田間同時滿足高溫低濕型干熱風災害三要素條件的共有3 d,分別為花后17 d、21 d和 26 d,其中花后17 d和26 d為重度干熱風日,花后21 d為輕度干熱風日。根據干熱風災害等級標準,判定該試驗區2019年為重度干熱風年型。

圖1 花后田間小氣候因子的日變化Fig.1 Diurnal variation of microclimate factors in field after anthesis

1.2 試驗設計

供試冬小麥品種為濟麥22,2018年10月10日播種,基本苗為330萬株·hm。底施復合肥405 kg·hm,其中含純氮225 kg·hm、PO90 kg·hm和KO 90 kg·hm,生育期內春灌1水(75~150 mm),其余管理按當地常規管理模式進行,試驗期間無明顯病蟲害發生。

試驗選用中國農業科學院農業環境與可持續發展研究所節水新材料與農膜污染防控創新團隊自主研發的磷糖類多效調控制劑,以自來水為空白對照,以磷酸二氫鉀為制劑對照,共設9個處理(表1),每個處理3次重復,共27個小區,采用完全隨機區組設計。小區面積9 m(6.0 m×1.5 m),小區周圍設有寬度1.0 m的保護行。拌種劑(JB和WB)溶解于自來水,以每10 kg種子與300 g拌種制劑充分混勻并堆燜4 h后正常播種。葉面噴施類制劑(BP)稀釋100倍后使用,用量約為300 kg·hm。使用2種拌種類制劑進行播前拌種的方法參照前期研究結果,于小麥拔節期(4月3日)葉面噴施BP制劑。

表1 各化學調控劑的主要有效成分Table 1 Main effective components of different chemical regulators

1.3 測定項目與方法

1.3.1 旗葉抗氧化系統相關指標測定

分別于冬小麥花后17 d(5月20日)、22 d、27d和30 d在各小區隨機采集旗葉,取樣時間為上午7:00-8:00。旗葉丙二醛(MDA)含量采用硫代巴比妥酸比色法測定;超氧化物歧化酶(SOD)活性采用氮藍四唑(NBT)法測定;過氧化物酶(POD)活性采用愈創木酚顯色法測定;可溶性糖(WSS)含量采用蒽酮比色法;可溶性蛋白(WSP)含量采用考馬斯亮藍G-250染色法。

1.3.2 小麥產量及主要構成因素測定

小麥成熟時各小區隨機選取3個具有代表性的1 m雙行(邊行除外)植株調查穗數,計算折合成每公頃穗數;隨機選取30穗調查穗粒數;籽粒經曬干后,隨機取1 000粒測千粒重,3次重復,計算平均千粒重;在試驗小區選取遠離邊行20 cm的3 m樣方單獨收割,脫粒曬干稱重后計算 產量。

1.4 統計分析

采用Microsoft Excel 2013和SAS 9.4軟件統計分析數據,在0.05水平上采用Duncan's新復極差法進行多重比較。

2 結果與分析

2.1 磷糖類制劑對干熱風脅迫下冬小麥抗氧化特性的影響

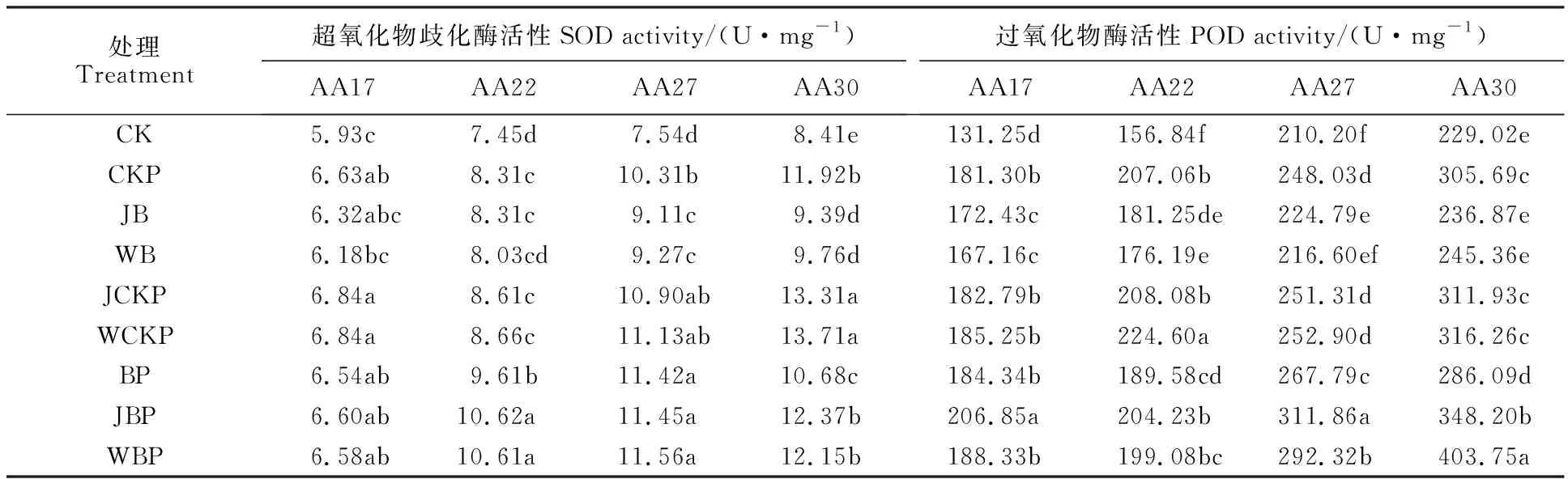

2.1.1 磷糖類制劑對旗葉抗氧化酶活性的影響

不同處理下小麥旗葉SOD活性隨著生育進程的推進呈逐步升高的趨勢(花后30 d的BP處理除外)(表4)。制劑處理的SOD活性在花后各時期較CK顯著升高,增幅10.42%~62.99%(花后17 d拌種處理和花后22 d的WB處理除外);在4次取樣時期,BP處理的SOD活性基本都顯著大于CKP處理和單一拌種處理,但花后17 d的拌種處理除外,原因可能是花后17 d,小麥雖然遭遇一次重度干熱風過程,但酶活性取樣時間為7:00至8:00,此時小麥受到脅迫傷害的程度較小,體內尚未大量積累SOD。花后27 d和30 d,CKP處理的SOD活性較拌種處理JB和WB增加11.22%~26.93%。與單一處理相比,組合處理的SOD活性在花后22 d、27 d和30 d均不同程度增加,且總體表現為組合施用>單一噴施處理>單一拌種處理。

表2 磷糖類制劑對冬小麥旗葉超氧化物歧化酶和過氧化物酶活性的影響Table 2 Effect of chemical regulators on SOD and POD activity in flag leaves of winter wheat

各處理小麥旗葉POD活性與SOD活性呈現大致相同的變化趨勢,也隨著小麥生育進程呈逐步增大的趨勢(表4)。除個別拌種處理(花后27 d的WB和花后30 d的拌種處理) 外,其余各制劑處理的小麥旗葉POD活性均較CK顯著提高,增幅6.94%~76.29%。與拌種處理JB和WB相比,各時期BP處理的小麥旗葉POD活性基本都顯著高于單一拌種處理(花后22 d的JB處理除外),增幅為6.91%~23.63%,CKP處理的POD活性較JB和WB處理增加了5.15%~ 29.06%,說明干熱風脅迫下,葉面噴施處理較拌種處理更有利于促進灌漿中后期小麥旗葉POD活性。JCKP和WCKP處理的小麥旗葉POD活性在各時期均顯著大于JB和WB處理,JBP和WBP處理對于增加小麥旗葉POD活性的效果較對應的單一處理更顯著,說明拌種和拔節期噴施的協同作用效果最好。

2.1.2 不同磷糖類制劑對旗葉MDA含量的 影響

小麥旗葉MDA含量隨著生育進程的推進呈逐步升高的趨勢(表3)。花后17 d,在所有制劑處理中,僅JCKP和WCKP處理的MDA含量顯著小于CK。3次干熱風發生后,各制劑處理的MDA含量與CK差異均逐漸加大。花后30 d,所有制劑處理的MDA含量較CK降低6.58%~ 22.29%,說明干熱風脅迫會導致小麥細胞膜脂氧化加劇,使用不同類型化學制劑可降低小麥膜脂氧化水平,從而緩解干熱風危害。花后30 d,BP處理的MDA含量較JB處理顯著降低,降幅 6.21%;JCKP處理較JB處理降低15.34%,JBP較JB和BP處理分別降低16.82%和11.31%。在花后22 d,WCKP處理較WB和CKP處理分別降低 14.97%和12.12%,WBP處理較WB和BP處理分別減少11.22%和9.13%;花后27 d和30 d, WCKP處理較WB處理分別降低 7.09%和10.72%,WBP處理較WB處理顯著降低11.89%和6.23%。可見,干熱風脅迫條件下,葉面噴施制劑降低小麥膜脂氧化水平的效果優于拌種處理,拌種和葉面噴施組合施用的效果優于單一拌種或單一葉片噴施處理,進一步說明制劑組合施用具有一定協同作用,更有助于減少小麥旗葉MDA含量。

表3 不同處理下冬小麥旗葉的MDA含量Table 3 Effects of different treatments on MDA content in flag leaves of winter wheat nmol·g-1

2.2 磷糖類制劑對小麥旗葉可溶性蛋白(WSP)和可溶性糖(WSS)含量的影響

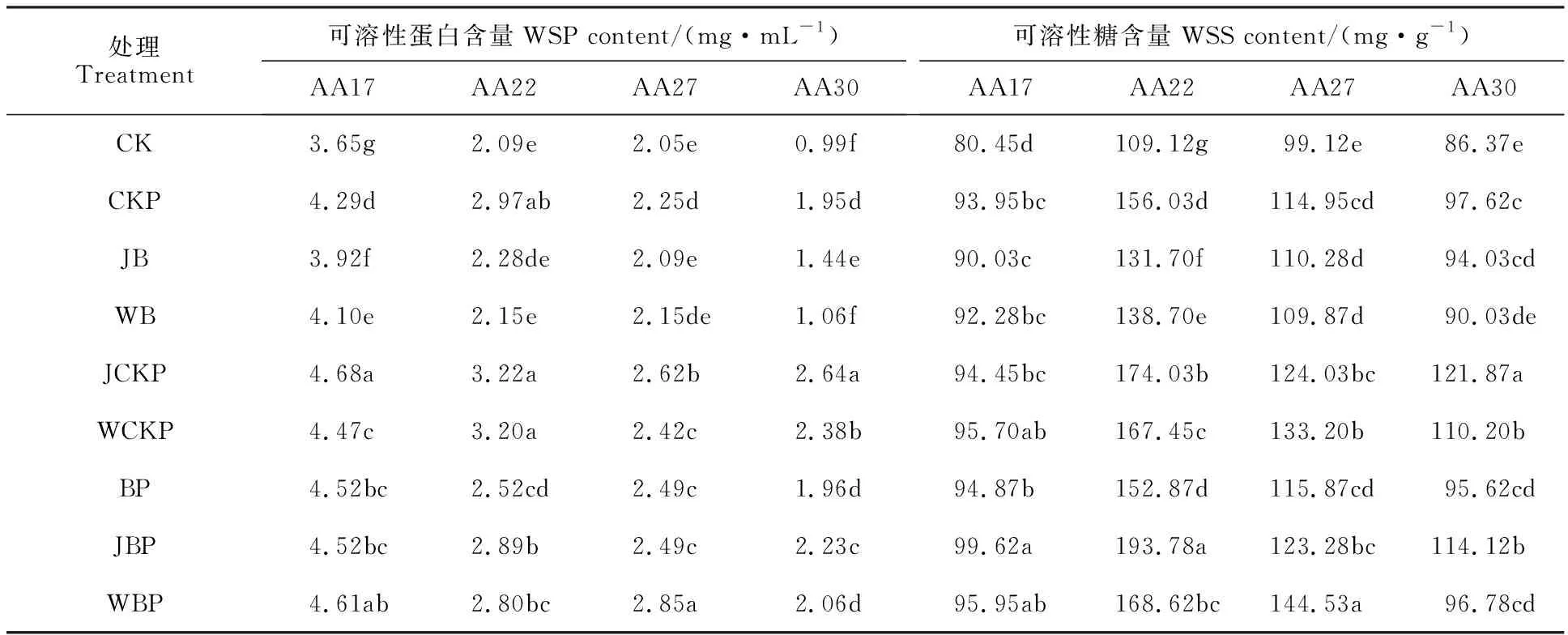

各處理小麥旗葉WSP含量隨生育進程的推進均呈逐步降低的趨勢(表4)。與CK相比,JB處理的WSP含量在花后17 d和30 d均顯著升高,增幅分別為7.43%和46.47%;WB處理的WSP含量在花后17 d顯著提高,增幅為 12.41%;其他制劑處理的WSP含量在各個時期均顯著增加,增幅為17.90%~167.87%,說明干熱風脅迫下施用磷糖類制劑可促進小麥生長后期旗葉WSP累積。結合田間干熱風發生情況,各制劑處理的WSP含量在最后一次干熱風發生后的降低幅度明顯小于CK,說明制劑處理有助于減緩旗葉WSP的降解。BP處理的WSP含量在各時期基本都顯著大于單一拌種處理(花后22 d,JB和BP處理間差異不顯著)。除花后27 d WB處理外,CKP處理的WSP含量在其余各時期也較拌種處理JB和WB增加4.72%~84.45%。拌種和葉面噴施組合處理的WSP含量在各時期總體上均顯著大于相應的單一處理(極個別單一噴施處理除外),增幅為4.05%~125.56%。可見,葉面噴施增加小麥旗葉WSP含量的效果較為突出,拌種和葉面噴施組合施用效果優于單一拌種或噴施處理。

各處理小麥旗葉WSS含量隨著生育進程的推進均呈先升后降的趨勢,花后22 d達到最大值(表4)。磷糖類制劑處理在各個時期的WSS含量基本都顯著大于CK處理(花后30 d的WB處理除外),增幅為8.88%~77.59%,說明受前兩次干熱風脅迫(花后17 d和花后21 d)影響,施用磷糖類制劑后小麥體內積累了大量WSS,有助于提高細胞的滲透調節能力。BP處理的WSS含量在花后17 d顯著大于JB處理,在花后22 d 顯著高于JB和WB處理, CKP處理也在花后22 d和30 d顯著大于拌種處理,說明葉面噴施處理能有效增加葉片滲透調節能力。在花后17 d,只有JBP處理的WSS含量大于JB和BP處理;在花后22 d、27 d和30 d,組合處理的WSS含量較相應的單一處理增加7.32%~47.14%,說明磷糖類制劑組合施用對增加小麥旗葉WSS含量具有協同效應,且在灌漿后期更為明顯。

表4 不同處理對冬小麥旗葉可溶性蛋白和可溶性糖含量的影響Table 4 Effects of different treatments on WSP and WSS contents in flag leaves of winter wheat

2.3 不同磷糖類制劑對冬小麥產量及主要構成因素的影響

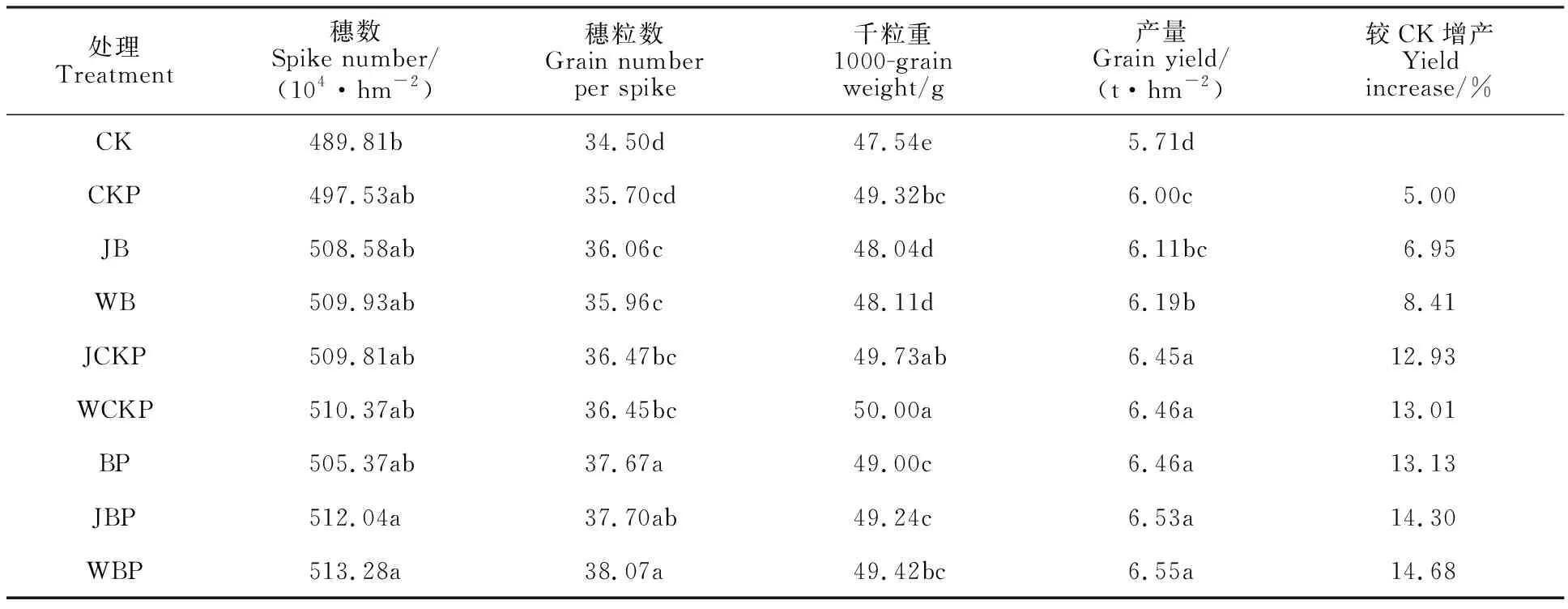

由表5可知,與CK 相比,僅JBP和WBP處理引起了小麥穗數顯著增加,增幅分別為4.54%和 4.79%,其余處理與CK差異均不顯著。磷糖類制劑處理較CK顯著提高了穗粒數和千粒重,增幅分別為4.22%~10.36%和1.05%~ 5.16%。CKP處理的千粒重較CK也顯著增加。相比單一拌種處理JB和WB,BP處理對于提高穗粒數和千粒重效果突出;組合處理JCKP和WCKP的穗粒數與拌種處理差異均不顯著,但組合處理JBP和WBP的穗粒數和千粒重較單一拌種處理均顯著增加,增幅分別為4.56%、 5.89%和2.50%、2.72%。與CK相比,所有制劑處理下小麥均顯著增產,增幅6.95%~ 14.68%,增產作用表現為WBP>JBP>BP>WCKP>JCKP>WB>JB>CK,說明施用磷糖類制劑對干熱風脅迫下小麥高產穩產的促進作用顯著;拌種和葉面噴施組合施用具有一定的協同作用,更有助于減輕干熱風脅迫對小麥產量的不利影響。

表5 不同處理對冬小麥產量及主要構成因素的影響Table 5 Effects of different treatments on yield and yield components of winter wheat

3 討 論

3.1 不同磷糖類制劑對冬小麥旗葉抗氧化系統的影響

當外界發生脅迫時,小麥植株體內氧自由基代謝平衡被打破,活性氧的增加會導致脂膜過氧化,細胞膜透性增加,細胞內溶物外流,從而影響植株正常生長發育。MDA是脂膜過氧化的主要產物之一,其水平可以顯示氧化應激的程度。當植物體內活性氧類物質增多時,更多的滲透調節物質和抗氧化酶就會誘導產生,這也是植株用來克服氧化應激的一般適應策略,從而維持細胞穩定性。利用外源化學制劑調節小麥生理過程,保持抗氧化系統的穩定,以提高小麥抗性,是當前防御和緩解干熱風危害的手段之一。本試驗中,干熱風脅迫下,施用不同磷糖類化學制劑可以使小麥旗葉MDA含量較CK顯著降低,并增加滲透調節物質(WSS和WSP)含量,提高旗葉抗氧化酶(SOD和POD)活性,從而降低氧化脅迫對細胞膜的破壞,以增強冬小麥的抗逆能力,這與前人的研究結果一致。與單純拌種處理相比,雖然開花期噴施用于常規干熱風防治的磷酸二氫鉀也能顯著增加小麥旗葉滲透調節物含量和抗氧化酶活性,但提前至拔節期噴施自主研發的磷胺制劑對增加小麥抗氧化能力的作用尤為突出,說明葉面噴施制劑更有助于維持灌漿中后期干熱風脅迫下冬小麥旗葉的抗氧化系統穩定。前人相關研究也證實,鹽脅迫下用外源三十烷醇對小麥種子進行拌種處理并未有效促進幼苗生長,對小麥抗氧化酶活性的提高也沒有顯著效果;但葉面噴施處理可以明顯促進植株的光合作用,且生育前期噴施效果更好。這進一步說明外源制劑對小麥旗葉的生理調控效應與制劑的使用方式和施用時期有很大關系。范蘇魯等研究表明,大麗花葉片保護酶活性在一定干旱脅迫范圍內上升,脅迫加劇時,脂膜損傷嚴重,MDA的大量積累抑制保護酶活性。這說明氧化脅迫所引起的MDA含量的增加與脅迫程度有關,一定限度內會引起抗氧化系統的響應,使細胞滲透調節物質含量和抗氧化酶活性增加;當發生嚴重脅迫時,MDA含量過高,細胞受到不可逆損傷,其自身的調控反饋系統也會紊亂。

3.2 不同磷糖類制劑對冬小麥的增產作用

前人研究發現,干熱風不利于灌漿期小麥籽粒正常發育,造成減產。本研究中,各制劑處理能不同程度地提高小麥穗數、穗粒數、千粒重和產量,增幅6.95%~14.68%,說明外源制劑能減緩干熱風對小麥產量造成的不利影響,這與前人利用營養復配劑緩解干熱風對小麥影響的研究結果一致。拌種類制劑對小麥穗數增加的效應較大,分析其中的原因,拌種直接作用于種子,能達到很好的促根壯苗作用;另一方面,拌種類制劑添加有Zn、Cu和Mn等微量元素,這些物質具有促進作物根系下扎、增強根系吸水吸肥和提高抗逆能力的作用;有利于增加小麥苗期有效分蘗數,凸顯壯根促苗抗倒伏的功效。拌種制劑中除了微量元素,還有水楊酸和胺鮮酯,水楊酸具有調控小麥抗氧化能力,并維持細胞穩態的作用;胺鮮酯通過調節植株代謝活動,加速籽粒灌漿,從而提高產量。葉面噴施制劑對穗粒數、千粒重和產量的促進效應更為明顯,這可能與噴施類制劑對小麥干物質貯運和籽粒灌漿進程的調控作用有關。前期研究已經證實,自主研發的制劑能促進開花至成熟期小麥葉片和穗部干物質累積和轉運效率,延長小麥灌漿活躍期。另外,葉面噴施制劑中添加有黃腐酸,黃腐酸可通過調節葉片氣孔開閉增強小麥光合作用,還可以改善土壤物理性質,增強根系對肥料的吸收。磷酸二氫鉀作為一種葉面肥,可以增加小麥抗倒伏、抗干旱和抗干熱風的能力,能促進增產,已作為當前黃淮海麥區干熱風防控的主推技術之一。

本試驗中,在拌種處理的基礎上,開花期組合噴施磷酸二氫鉀(JCKP和WCKP處理),拔節期組合噴施磷胺制劑(JBP和WBP),即拌種和葉面噴施組合處理的抗干熱風調控效果要優于單一處理,在增加滲透調節物含量和抗氧化酶活性、降低MDA含量、促進小麥增產方面的作用更明顯。這說明自主研發的制劑中添加微量元素、水楊酸、黃腐酸和胺鮮酯等有效成分可能具有協同增效作用。綜合分析認為,針對黃淮海麥區高溫低濕型干熱風災害特征,建議通過小麥播前拌種挖掘促根壯苗潛力,結合拔節期噴施磷胺制劑,進行抗氧化功能調控,有望有效防御小麥灌漿中后期的干熱風災害,實現穩產和增產。在后續的研究中,需要增加不同抗逆特性小麥品種,系統分析灌漿期小麥光合特征、籽粒發育動態和灌漿進程等,細化制劑對干熱風條件下冬小麥生長發育和生理功能的調控機制。同時,結合農田“一噴三防”技術,探索輕簡化的農業應用技術,為小麥穩產增產和農業防災減災提供新的研究思路和技術方法。

4 結 論

田間自然干熱風條件下,拌種和葉片噴施磷糖類制劑有助于降低小麥灌漿中后期旗葉丙二醛(MDA)含量,增加可溶性蛋白(WSP)、可溶性糖(WSS)含量及超氧化物歧化酶(SOD)和過氧化物酶(POD)活性,從而提高抗干熱風能力。制劑處理的小麥穗粒數、千粒重和產量均顯著提高,增幅分別為4.22%~10.36%、1.05%~5.16%和6.95%~14.68%。其中,拔節期葉片噴施處理(BP)較拌種處理JB和WB更有助于增加小麥旗葉抗氧化能力、穗粒數和千粒重,且拌種和葉面噴施組合施用具有協同作用,調控效果最優。因此,施用磷糖類制劑有助于緩解干熱風脅迫對小麥生理代謝、產量形成的影響。