富有機質泥頁巖微納米孔隙系統演化特征及模式研究新進展

徐良偉,楊克基,魯文婷,李霄,魏浩

1.北京大學地球與空間科學學院,北京 100871

2.河北地質大學地球科學學院戰略性關鍵礦產資源河北省重點實驗室,石家莊 050031

3.中國石油大學(北京)油氣資源與探測國家重點實驗室,北京 102249

4.新疆油田公司工程技術研究院,新疆克拉瑪依 834000

5.河北地質大學實驗實踐教學中心,石家莊 050031

0 引言

頁巖氣資源在全球范圍內十分豐富,中國頁巖氣藏分布十分廣泛,全國海相頁巖氣資源量約為3.74×1013m3,其中南方頁巖氣資源量約3.20×1013m3,略低于美國,而技術可采資源量居世界第一[1-3]。資源潛力巨大的頁巖氣主要以吸附態和游離態賦存于頁巖的微納米孔隙中,泥頁巖以微納米級為主的基質孔隙空間連同相鄰的自然裂縫,構成了頁巖氣的形成、儲集、運移系統。納米尺度下的孔隙類型、大小及分布很大程度上影響了頁巖油氣的儲集性能和泥頁巖的封蓋能力,泥頁巖“源—儲—蓋”一體的頁巖氣系統現已被眾多學者普遍接受[4-7]。因此,泥頁巖中的微納米孔隙影響著頁巖氣的賦存狀態及傳輸機制,進而對頁巖氣的成藏富集產生重要影響。而低孔低滲特征的泥頁巖儲層極大制約著頁巖氣的規模建產,作為衡量和評價儲層優劣的重要因素,泥頁巖微觀孔隙儲集空間的研究一直備受國內外石油地質學家的廣泛關注[8-10]。

富有機質泥頁巖中普遍發育微納米孔隙系統,因受內因和外因的影響,其演化規律較為復雜。富有機質泥頁巖的孔隙系統主要由有機質孔和無機礦物基質孔組成,在實際地質埋藏演化過程中孔隙系統的形成與演化,以及微納米孔隙系統如何控制頁巖氣的富集成藏是近年來研究的熱點和難點。目前,已有大量學者利用高精度和高分辨率的納米級實驗技術對不同演化階段的自然成熟泥頁巖樣品的孔隙系統展開了全面而深入的表征與分析,以期揭示孔隙系統的構成、形成、演化的機理,并探討其對頁巖氣成藏富集的影響。但因同一地區不同時代和沉積構造環境、不同地區不同物質來源的泥頁巖受形成條件等多因素影響,自然成熟泥頁巖的有機質特征、礦物組成和含量、結構構造等內部與外部的非均質性較強,學者們所得到的孔隙系統形成與演化的規律也各不相同[11-15]。為了避免地質非均質性的干擾,揭示熱成熟生烴演化單一因素對孔隙系統形成與演化的影響,近些年來學者們普遍采用熱模擬實驗對未成熟—低成熟泥頁巖樣品進行人工熟化,期望建立統一的演化模式來探討在此過程中孔隙系統形成與演化的規律[16-20]。但針對I型、II型、III型干酪根的富有機質泥頁巖從未成熟、低成熟、成熟、高成熟至過成熟階段全成熟度范圍全面而深入的模擬實驗較少,并且將其與自然演化樣品進行對比,分析實際地質條件下孔隙系統形成發育規律的研究鮮有報道。大多數學者僅針對某種干酪根類型泥頁巖在某一成熟階段中孔隙系統演化進行了模擬,并且各個學者所采用原始樣品的有機地球化學特征和礦物組成與含量,以及在不同模擬實驗中所設置的模擬時間、升溫程序、壓力與流體條件各不相同,這些因素使得以往研究成果均難展示頁巖在地質歷史時期真實的演化規律,因而目前尚無統一且廣泛適用的孔隙系統演化模式與規律可供對比分析和參考。

本文論述了近年來富有機質泥頁巖孔隙系統孔隙表征研究的發展歷程、形成與發育影響因素,總結了自然演化序列和模擬成熟序列泥頁巖孔隙系統形成與演化的過程與模式,以期全面而深入地認識泥頁巖孔隙系統的形成與演化規律,豐富頁巖氣微觀儲層評價科學理論,深化頁巖油氣資源成藏富集機理的認識,總結目前存在的科學問題,并提出研究展望。

1 復雜泥頁巖孔隙系統研究發展歷程

經歷數十年的歷程,因表征儀器與實驗手段不斷向高精度、高分辨率、多維度的趨勢發展,泥頁巖微納米孔隙在理論創新與實踐認識方面取得了長足的進步,推動了泥頁巖儲層地質學與非常規油氣地質學的發展。縱觀國內外學者對泥頁巖孔隙系統的研究進程,大致可以將泥頁巖孔隙系統的研究劃分為科學探索發現階段、理論實踐發展階段、演化模式建立階段。

1.1 科學探索階段(1971—2000年)

1971 年,O’Brienet al.[21]、Bennettet al.[22]利用顯微分析技術對黏土礦物進行觀察,發現絲片狀黏土礦物可以通過面與面、面與邊緣、邊緣與邊緣相互接觸,并定向排列,可以形成“紙房構造”,這一發現首次聚焦于泥頁巖微納米孔隙系統,并將非常規儲層相關的研究引入人們的視野。

1985 年,IUPAC 對固體材料進行研究時,對De Boer 提出的吸附回線5 分法進行改進,將N2吸附解吸曲線分為四種類型,對每種類型曲線所對應的孔隙類型進行了解釋,這一研究后來被引用到泥頁巖儲層微納米孔隙系統的表征中來,是現今常用的一種表征泥頁巖中孔規模和形態的技術手段[23]。

1990年,O’Brienet al.[24]又發現了泥頁巖的絮狀黏土礦物聚合體中發育的開放孔隙,這些經過長期演化而被保留下來的開放孔隙和“紙房構造”能為分子直徑為3.8 nm 的甲烷提供吸附和聚集空間。因而,絮狀黏土礦物中的粒間孔隙被認為是泥頁巖中最早發現的儲集空間。

1992 年,Katsube[25]研 究 發現,埋深 為4 400~5 600 m的頁巖孔隙直徑介于2.7~11.5 nm,而直徑大于25 nm 的孔隙較少。之后關于泥頁巖孔隙相關的研究報道相對不多。

1.2 理論成型階段(2001—2014年)

2001 年至2010 年是非常規納米油氣儲層地質學飛速發展的十年。由于泥頁巖儲層具有不同于常規油氣儲層的孔徑小、物性低等特征,因而常規油氣儲層表征技術應用于泥頁巖儲層時局限性較大。得益于聚焦離子束掃描電子顯微鏡(FIB-SEM)、場發射掃描電子顯微鏡(FE-SEM)、透射電子顯微鏡(TEM)、寬離子束掃描電子顯微鏡(BIB-SEM)、原子力顯微鏡(AFM)等高分辨率電子顯微圖像分析技術,高壓壓汞、低壓N2和CO2吸附等流體注入技術,微納米CT、核磁共振(NMR)、小角度中子散射(SANS)或超小角度中子散射(USANS)等非流體注入技術,泥頁巖儲層微納米孔隙結構定性觀察與定量分析得到了極大發展[26-27]。

2002 年,Curtis[28]對美國Michigan 盆地Antrim 頁巖,Appalachian 盆 地Ohio 頁 巖,Fort Worth 盆 地Barnett 頁巖,Illinois 盆地New Albany 頁巖,San Juan盆地Lewis 頁巖五大頁巖氣系統頁巖氣的成藏條件進行了分析,是較早全面介紹美國五大商業開發頁巖氣系統及孔隙特征的報道。

2003 年,張金川等[29]較早論述了頁巖氣的成藏機理與成藏主控地質因素,認為頁巖是既生又儲的儲集層,其孔隙和裂縫系統的發育程度決定了其含氣豐度。

2007 年,Jarvieet al.[5]發現TOC 含量為7%的頁巖在生烴過程中可以消耗35%的有機碳,使其孔隙空間增加4.9%,較早提出了生烴會使泥頁巖孔隙空間增大的論斷。

2009 年,Singhet al.[30]首次提出泥頁巖儲層“納米級孔隙”的概念,標志著泥頁巖儲層相關的概念體系和系統的孔隙分類開始建立。同年,Chalmerset al.[31]采用IUPAC的標準,將泥頁巖中的孔隙分為微孔、介孔、宏孔,這種分類方案雖然不能準確的反應孔隙的形態、成因及連通性能,但這一分類卻為泥頁巖孔隙系統的定量表征奠定了基礎。也是在2009 年,Rosset al.[32]最早對美國Fort Worth 盆地Barnett 頁巖中的有機質孔和孔隙網絡進行了報道,揭示了富有機質泥頁巖中絕大多數的納米級孔隙分布于有機質中或形成于其邊部。

2010 年,Passeyet al.[33]認為,泥頁巖中50%以上的儲集空間由納米級的有機質孔隙提供,這一報道使有機質孔的重要性被人們所重視。同年,Sondergeldet al.[34]研究證實,泥頁巖中的絕大多數孔隙分布于有機質中,其余的孔隙則與礦物成份與含量等因素有關,并將頁巖中的孔隙分為礦物間孔、有機質孔、黃鐵礦粒間孔、生物化石孔、微裂縫等。同年,Milneret al.[35]為了便于對北美不同層系的泥頁巖展開研究,將其所觀察到的孔隙分為基質晶間孔、有機質孔、粒間孔3大類。

2011 年,Slattet al.[36]對Barnett 和Woodford 頁巖進行了氬離子拋光,然后進行掃描電鏡觀察,首次建立了有機質中的三維孔隙模型,并將泥頁巖中的孔隙分為有機質孔隙、黏土絮體間孔隙、糞球粒內孔隙、化石碎屑內孔隙、顆粒內孔隙和微裂縫。同年,鄒才能等[6]利用掃描電鏡和納米CT在中國四川盆地志留系頁巖中發現了納米級孔隙新類型,開啟了微觀儲層特征與烴類演化時空匹配關系的研究,使油氣勘探向致密油氣和納米油氣方向發展,打破了國內油氣儲層宏觀與微觀二分的觀點,標志著油氣儲層納米級孔隙研究時代的到來。

2012 年,Locukset al.[37]以有機質孔、粒間孔、粒內孔為三個端元,將泥頁巖儲層的基質孔隙分為基質孔隙、有機質孔隙和微裂縫三類,這一分類方法是目前主要流行的頁巖孔隙分類方案,奠定了泥頁巖孔隙分類的研究基礎。

2014 年,Modicaet al.[38]借助動態模型模擬了有機質孔形成與演化過程,提出隨著埋深增加,礦物質孔隙規模不斷減少,而有機質孔隙規模逐漸增加的規律。同年,焦堃等[27]在泥頁巖表征復雜的孔隙系統時引入了概率熵、形狀系數、分形維數等統計參數,其中概率熵能夠反映孔隙的定向性,形狀系數用于表征孔隙的圓潤/粗糙程度,分形維數則可以揭示復雜形體的不規則性。白斌等[39]在泥頁巖儲層微納米孔隙結構表征研究的基礎上,建立了泥頁巖孔隙表征實驗技術方法、參數與流程,提出了原生微孔與次生微孔的分類方案。其中,原生微孔可細分為粒間微孔和晶間微孔,次生微孔則可分為粒內微孔、粒間溶蝕微孔、微裂縫。同年,于炳松[40]充分調研和總結了國內外學者的研究觀點,提出了以產狀和結構綜合分類的頁巖儲層分類方案,這一分類被絕大多數學者引用,成為目前最具有代表性的分類體系之一。此后,也有學者對泥頁巖的孔隙進行了分類,但大多未被廣泛借鑒。

至此,泥頁巖儲層中普遍發育類型多樣的微納米級孔隙系統被學者們廣泛接受。圖像分析技術、流體注入技術、非流體注入技術等先進的高精度和高分辨率觀測技術的利用,以及泥頁巖儲層微納米孔隙多種分類方案的提出,為泥頁巖微納米孔隙形成與演化機理的研究奠定了基礎,為泥頁巖微納米孔隙演化模式的研究提供了技術支撐。

1.3 飛越發展階段(2014年至今)

針對泥頁巖孔隙特征的靜態表征,國內外學者已在孔隙的形態、類型、成因、規模、分布與連通性等各方面開展了大量研究,經過前期的廣泛積累,泥頁巖孔隙特征的靜態表征已有較為成熟的理論基礎體系,泥頁巖孔隙系統的研究也逐步趨于定量化。然而,現今的泥頁巖是地質歷史時期演化的產物,為了揭示地質歷史時期泥頁巖孔隙的形成與演化過程,明確頁巖油氣賦存富集機理,近些年來大量學者展開了泥頁巖動態演化規律的研究,泥頁巖儲層微納米孔隙系統的動態演化規律也逐漸系統而深入。

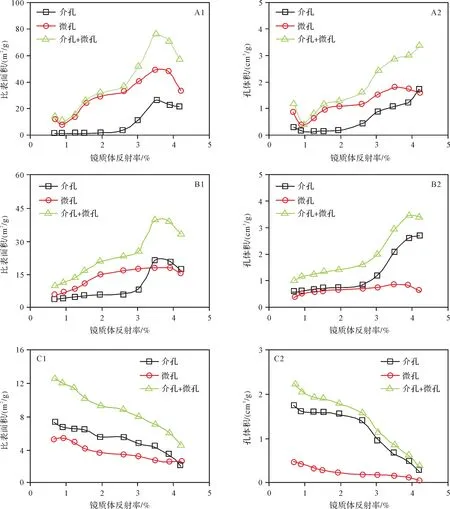

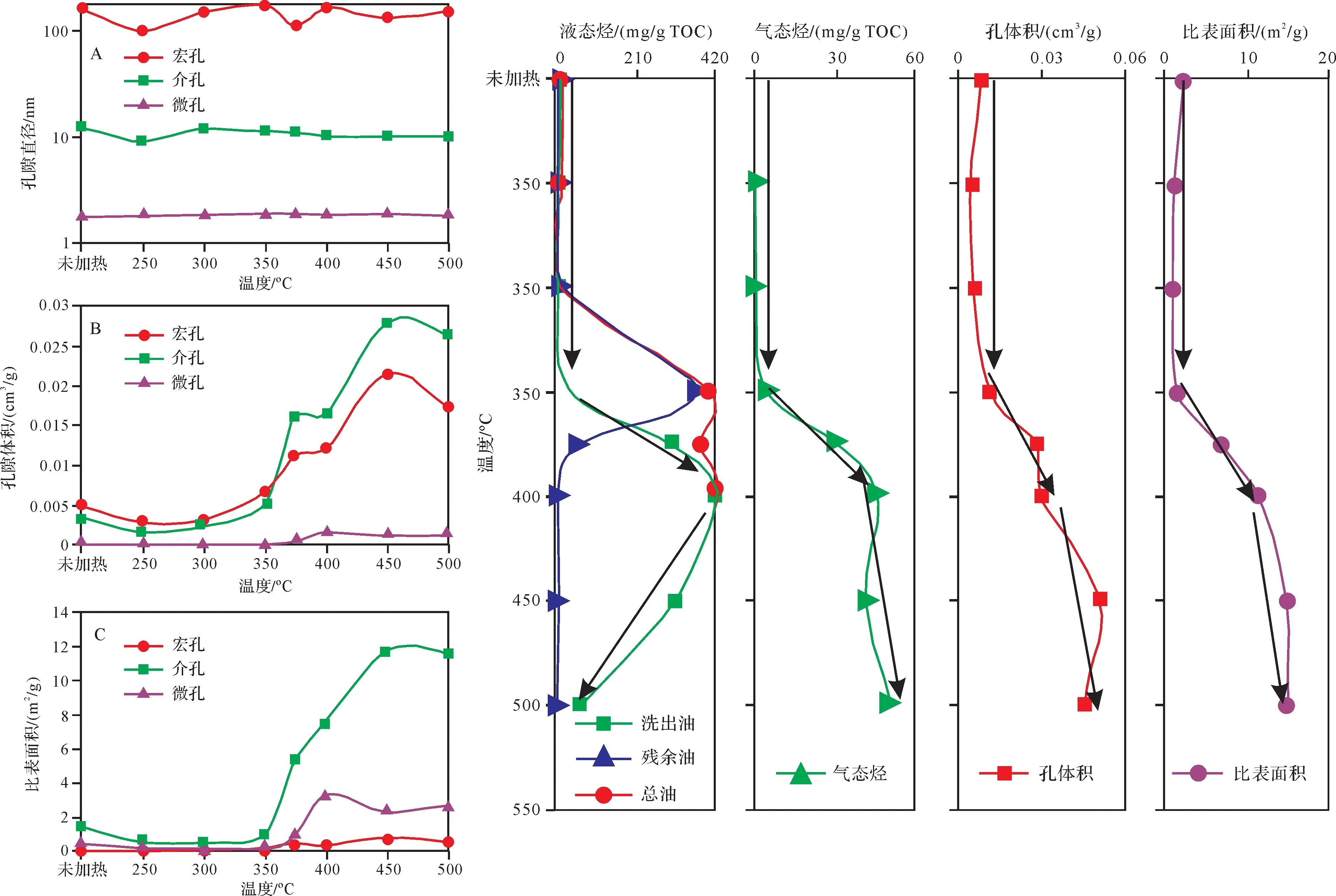

2014 年,Chenet al.[16]通過封閉體系玻璃管在無水條件下對三塊TOC 含量不同的樣品進行了熱模擬,首次用物理模擬實驗的方法揭示了泥頁巖微納米孔隙結構在熱成熟過程中的動態演化規律,并將富有機質泥頁巖孔隙體積和比表面積的形成與演化劃分為形成階段、發展階段、破壞階段(圖1)。

圖1 熱成熟作用下比表面積和孔隙體積變化特征(據文獻[16]修改)(A1,A2)富有機質頁巖;(B1,B2)貧有機質頁巖;(C1,C2)煤Fig.1 Surface area and pore volume of micro-and mesopores as functions of thermal maturity, as indicated by virtinite reflectance(modified from reference[16])(A1,A2)Organic rich shale;(B1,B2)Organic poor shale;(C1,C2)Coal

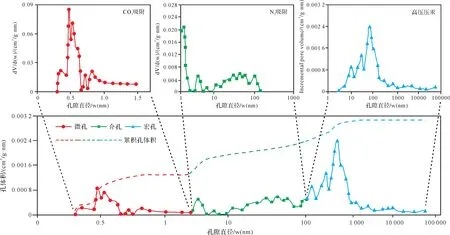

2015 年,Wanget al.[41]最早使用多尺度定性與定量相結合的方法,聯合使用低壓CO2吸附、低壓N2吸附、高壓壓汞法、掃描電鏡等技術對泥頁巖孔隙結構進行了表征(圖2)。同年,Tanget al.[42]和Huet al.[43]分別利用物理模擬的方法在室內模擬了泥頁巖微納米孔隙的動態演化過程,并利用流體注入技術對這一演化規律進行了定量表征。

圖2 頁巖全尺度孔體積隨孔徑分布變化曲線(據文獻[41]修改)Fig.2 Full-scale distribution of pore volume with pore size in shale (modified from reference[41])

2016 年,Wanget al.[44]基于掃描電鏡網格劃分微孔隙辨識測量技術,結合Image J孔隙定量分析技術,對掃描電鏡照片中孔隙信息進行提取和二值化處理,通過調整掃描電鏡照片的灰度值,將礦物基質信息、有機質信息等其他信息過濾,而只保留孔隙信息,以此實現了對泥頁巖孔隙形態與規模等特征的精確定量表征。在此基礎上,Wanget al.[44]引入多重分形幾何理論對泥頁巖儲層的多重分形維數進行計算,有效的表征了泥頁巖儲層的非均質性,建立了孔隙分布非均質性與儲集能力之間的關系,并對泥頁巖儲層的儲集能力進行了評價(圖3)。

圖3 SEM 照片看有機質孔隙信息提取分形分析過程與結果(a~c)和多重分形幾何計算過程(d~f)(據文獻[44]修改)Fig.3 (a-c) Fractal analysis process and results based on organic pore extraction; and (d-f) procedure for calculating the multifractal spectrum for SEM (modified from reference [44])

近年來,許多學者采用物理模擬的方法對泥頁巖孔隙系統形成與演化的過程進行了模擬,在多尺度定性與定量表征技術的支持下,清楚直觀地表述了泥頁巖孔隙系統動態的形成與演化過程。因而,泥頁巖微納米孔隙系統特征的研究,逐漸從靜態單一技術的表征向動態物理模擬聯合多尺度定性與定量相結合的表征方向發展。

2 富有機質泥頁巖孔隙系統特征及發育影響因素

2.1 富有機質泥頁巖微納米孔隙系統特征

通過對北美主要頁巖氣高產區以及我國頁巖氣勘探開采示范區的泥頁巖孔隙特征進行系統梳理和全面總結,發現富有機質泥頁巖的孔隙構成具有異于常規油氣儲層的復雜孔隙系統特征,不同地區時代、不同形成條件的泥頁巖微觀孔隙發育類型不同,具體體現在:1)泥頁巖儲層具有富含微納米孔隙的特征,孔徑較小,結構致密,連通性差,因而其物性特征顯著低于常規油氣儲層,也較常規油氣儲層孔隙更難分類與識別鑒定[5,37,40];2)不同于常規油氣儲層,泥頁巖儲層的孔隙既常見于石英、長石、方解石、黏土礦物等礦物基質,也可大量形成于有機質中,而常規油氣儲層的孔隙則主要發育于砂巖中[7,45-46];3)與常規油氣儲層孔隙結構主要受控于成巖作用不同,泥頁巖孔隙結構的形成與演化既與礦物成巖作用密切相關,更受有機質生烴和排烴作用的影響。比如,有機質生烴形成大量微納米孔隙的同時會產生有機酸,將對頁巖中的易溶礦物進行溶蝕,導致泥頁巖的孔隙發育規模增大,而有機質排烴等一般會造成泥頁巖的孔隙結構參數及孔隙度降低[19,47-48];4)除無機礦物成分外,泥頁巖孔隙結構和構造的發育程度也與有機質類型、含量、熱成熟度及分布特征緊密相關[49-50]。因此,與常規油氣儲層相比,泥頁巖微納米孔隙廣泛發育且與有機質密切相關,是富有機質泥頁巖孔隙結構的重要特征。

值得提出的是,泥頁巖儲層中獨特的孔隙類型——有機質孔,主要形成于有機質熱成熟生烴過程中,分布在有機質內部或邊緣,大小為幾納米至幾百納米,平均孔徑一般小于粒間孔、粒內孔、晶間孔、晶內孔等礦物基質孔隙[6,51-52]。在未成熟—低成熟的泥頁巖中,有機質孔主要以生油孔為主,形態呈圓形、橢圓形、不規則狀等,分布孤立,連通性較差。在成熟至高成熟階段的泥頁巖中,有機質孔則以生氣孔為主,孔隙大小比生油孔更小,形態呈圓形、橢圓形、棱角狀或次棱角狀,分布孤立且密集,與生油孔不易區分。而在過成熟及成熟度更高的泥頁巖中,生氣孔將大量生成,大面積連片分布于有機質內部或邊緣,形態類似于海綿狀,呈蜂窩狀、片麻狀,部份有機質孔隙孔徑擴大,與周邊相鄰孔隙連通[53-54]。此外,有機質孔隙的比表面積大,結構較為復雜,大量氣體可吸附于有機質表面,或呈游離態富集于有機質孔中。有機質孔隙在二維和三維空間具有一定的連通性,這對于頁巖油氣的吸附、滲流和聚集具有重要意義。

2.2 富有機質泥頁巖微納米孔隙系統發育影響因素

泥頁巖微納米孔隙形成與演化的影響因素總體上分為內因和外因,外因主要為沉積環境、構造背景、地層埋深、溫度和壓力等,而內因則是巖性、礦物成份、TOC 含量、有機質類型與成熟度、厚度和濕度等[55-57]。泥頁巖中各種類型孔隙的成因與演化機制較為復雜,各種內外因在其形成與發育的不同時期對其影響程度不同。

在外部控制因素中,沉積環境、構造背景共同決定了泥頁巖微納米孔隙系統發育的物質基礎條件,并進一步控制了泥頁巖微納米孔隙的形成與演化。泥頁巖形成時的古地理格局、沉積環境和母巖類型對泥頁巖巖相和物質組成具有明顯的影響,不同沉積環境條件下發育的泥頁巖有機質母質來源存在較大差異,這就意味著影響孔隙結構特征的主控因素不同,不同沉積環境下形成的富有機質泥頁巖,其孔隙結構,特別是有機質孔隙特征主要受有機質母質來源的控制。Wanget al.[58]對比了海陸相沉積富有機質泥頁巖地質特征,結果發現因物源與沉積環境不同,海陸相頁巖雖然礦物組成上有一定的相似性,但在含量上較別較大,正是這些礦物組成的差異致使成巖過程中巖石抗壓實能力不同,進而影響頁巖中礦物基質孔與有機質孔的形成與演化。Yanget al.[59]對我國四川盆地下志留統龍馬溪組為代表的海相頁巖、下二疊統山西組為代表的海陸過渡相泥頁巖、鄂爾多斯盆地三疊系長7 段為代表的陸相泥頁巖的納米孔隙結構特征進行了對比分析,發現有機質孔對海相頁巖的孔體積和比表面積貢獻更大,而黏土礦物相關的孔隙對海陸過渡相和陸相頁巖的孔體積和比表面積貢獻更大。此外,其還發現海相頁巖的孔體積和比表面積均大于過渡相及陸相頁巖,海相頁巖主要以小于10 nm的墨水瓶型有機質微中孔為主,而過渡相和陸相富有機質泥頁巖則主要發育30~70 nm的黏土礦物狹縫型中—宏孔。構造條件穩定,各種礦物類型較為發育,古生物化石豐富,有機質含量高,構成了頁巖儲層微納米孔隙形成的物質基礎,致使頁巖形成硅質頁巖、鈣質頁巖、粉砂質頁巖等不同巖相,并發育不同類型的微納米級孔隙[56]。

在內部影響因素中,巖性與礦物組成的變化控制了頁巖巖石力學性質和孔隙結構,使得泥頁巖孔隙空間有一定程度的增大或減小[52]。國內外具有商業開發價值的海相、陸相、海陸過渡相頁巖的脆性礦物含量一般都高達40%,這一標準適合后期頁巖氣的開發壓裂改造;脆性礦物的富集將使泥頁巖抗機械壓實能力提高,有利于頁巖原生孔隙的保存,也可以使頁巖更易產生裂縫。已有研究表明,脆性礦物含量與各級別孔隙呈現出一定程度的正相關關系,在不同地區這一規律也會有所不同,這一特征與不同的地質條件和成巖作用有關[60-61]。黏土礦物的類型和含量也對頁巖納米孔隙的類型與數量具有重要影響。Bustinet al.[62]認為頁巖中黏土礦物具有較大的比表面積和較高的孔隙體積。吉利明等[9]認為蒙脫石具有的孔比表面積顯著高于伊利石、綠泥石、高嶺石等,并且不同黏土礦物晶層及孔隙結構不同,孔比表面積存在很大差別。另外,在不同的成巖作用階段,黏土礦物之間會發生相互轉化和脫水作用,產生層間微孔隙。脆性礦物與黏土礦物的相對含量及頁巖微納米儲集空間發育的相關性定量研究也已有大量學者報道。

TOC含量和干酪根類型影響著有機質孔隙發育的孔體積和比表面積,而有機質演化則制約著不同類型孔隙的演化趨勢[55-56,63]。已有較多研究表明,TOC含量對頁巖儲層孔隙具有重要的貢獻作用,TOC含量與泥頁巖各孔徑范圍孔隙的孔體積、比表面積、孔隙度大多呈正相關關系,是影響頁巖納米孔隙體積、比表面積、孔隙度的主控因素[46,64-65]。Beharet al.[66]研究發現,頁巖中5~50 nm的孔隙尺寸取決于干酪根類型,由偏腐泥混合型干酪根到腐泥型干酪根,泥頁巖的孔隙度和比表面積均減小。張廷山等[61]研究發現川南早古生代海相II型干酪根頁巖中微觀孔隙的比表面積和孔體系比I型干酪根頁巖更發育,認為這是由于II 型干酪根主要來源于高等浮游生物,其內部結構較大且較為復雜,形成的II 型干酪根含有多環芳香烴及雜原子官能團,使得微觀孔隙一般比I型干酪根大,進而對頁巖的比表面積、孔體積等產生影響。有機質成熟度與頁巖微觀儲層孔隙并不是單純的正相關或負相關關系,納米孔隙隨著熱演化程度如何變化也存在較大的爭議,因為有機質成熟度是泥頁巖發生各種地質作用的綜合體現[61-63,67]。隨著成熟度的增加,泥頁巖中的有機質將不斷的生烴,并且礦物成分也將不斷發生轉化,為了揭示這些問題,國內外較多學者對成熟度與孔隙系統演化的相關關系開展了定性或定量的研究。例如Curtiset al.[68]對Woodford 盆地成熟度為0.51%~6.36%的頁巖進行研究,發現成熟度低于0.9%的樣品中有機質微孔較少,當成熟度增加至2.0%時,有機質微孔數量逐漸增多,成熟度大于2.0%以后有機質孔隙數量反而減少。Huet al.[43]和Sunet al.[47]均對低成熟頁巖樣品進行了模擬,并對模擬后的固體樣品的孔隙特征進行分析,發現隨熱成熟度的增高,相應的孔隙結構參數和孔隙度隨有機質成熟度呈規律性的增加。而Xuet al.[20]通過物理模擬實驗發現,隨成熟度的增加,泥頁巖的孔隙結構參數呈先減小后增大而后再減小的變化規律,其分別在成熟度為0.86%和3.28%時達到最小值和最大值。

綜上可知,泥頁巖微納米孔隙系統的發育與演化是多方面因素綜合作用的結果。目前也有較多學者普遍認為,成巖作用和有機質生烴作用也是泥頁巖儲層納米孔隙系統發育的主控因素。其中,壓實作用和膠結作用等成巖作用是主要的減孔成巖作用,而溶蝕作用則是主要的增孔成巖作用[69-71]。

壓實作用是影響泥頁巖原生粒間孔、粒內孔最為顯著的成巖作用,泥頁巖自沉積之后逐漸深埋過程中,因上覆沉積物的重量以及水體的重壓,使大量的孔隙水從泥頁巖的孔隙系統中排出,此期間的機械壓實作用致使泥頁巖的孔隙度迅速降低,原生的粒間孔、粒內孔,以及部分晶間孔和晶內孔等也將遭到嚴重的壓實破壞,而使泥頁巖儲層逐漸致密。郭秋麟等[72]認為,當埋深達到1 000 m、2 000 m、3 000 m時,泥頁巖的孔隙度分別從其剛沉積時的60%~80%降低至27%、16%、11%。在深埋壓實過程中,石英、長石等剛性礦物顆粒的存在將有利于孔隙的保存,而黏土礦物等易被擠壓變形的礦物成分容易導致孔隙結構破壞[73-75]。埋藏成巖過程中,因地溫升高和黏土礦物的轉化,泥頁巖中也將形成方解石、黃鐵礦顆粒等自生礦物顆粒,重結晶于泥頁巖的孔隙裂縫中,也會致使泥頁巖的孔隙空間減小[74,76-77]。

有機質生烴作用是不同于常規油氣儲層而屬于泥頁巖儲層的一種獨特的成巖作用類型,正是泥頁巖的有機質生烴作用使其有機質孔隙得以生成、發育并發生演化。在泥頁巖地層埋深增加,地溫逐漸升高的過程中,有機質的成熟度將不斷升高,與此過程相伴隨的是烴類的不斷生成與有機質孔隙的不斷形成與演化[77-79]。有機質或干酪根在生烴的同時將排出有機酸,這些酸性流體是泥頁巖產生溶蝕作用的主要動力,泥頁巖中長石、碳酸鹽巖等易溶礦物在這些酸性流體的作用下部分或全部被溶蝕,形成次生溶蝕孔隙,致使泥頁巖孔隙空間變大,儲集條件得以改善[77,80-81]。

3 富有機質泥頁巖孔隙系統演化模式

與常規油氣儲層孔隙的演化主要受控于無機成巖作用不同,泥頁巖作為烴源巖和儲層,其孔隙系統的動態演化不僅受到無機成巖作用的控制,還受有機質的熱成熟生烴作用的影響[5,82-83]。一方面,有機質熱成熟作用不僅控制有機質孔的形成與演化,而且對無機孔隙形成與演化的影響較為明顯。另一方面,有機質熱成熟作用在控制泥頁巖生、排烴能力的同時,還決定著泥頁巖中產生有機質孔隙的規模、分布、連通性能,對頁巖氣賦存的主要載體——有機質及有機質孔影響顯著。總體來看,目前學者們主要采用兩種方法建立了泥頁巖孔隙演化模式。第一種方法是直接對不同成熟度的自然成熟序列樣品采用多種手段表征不同尺度的孔隙結構,對比不同演化階段孔隙結構的變化特征,分析孔隙系統演化規律。因這一方法所采樣品的地質背景各不相同,因而得到的演化規律也不一致,隨著自然成熟序列頁巖樣品成熟度的增大,泥頁巖孔隙數量和規模增大或減小,有的甚至并無明顯變化規律[11-13,78,84]。第二種是采用物理模擬法,對未成熟或低成熟的樣品開展物理模擬實驗,獲取不同成熟度階段的樣品,再利用圖像分析技術、流體注入技術、非流體注入技術對熱演化系列樣品孔隙形態、規模及結構參數等進行表征,定性或定量地反演孔隙演化的全過程,并建立基于模擬實驗的孔隙系統演化模式[16-17,19-20]。

3.1 自然成熟序列泥頁巖孔隙系統演化模式

采用不同成熟度的自然成熟序列樣品的對比分析來揭示納米孔隙系統演化規律的方法優勢明顯,該方法是對目的層地質歷史時期不同成熟度自然演化序列樣品展開對比研究,分析不同時期不同成熟階段泥頁巖樣品的微納米孔隙系統特征,總結自然成熟序列樣品孔隙系統演化模式。這一方法能真實可靠的反應泥頁巖在實際地質條件下的演化規律,但因樣品的微觀非均質性及區域差異,且部分地區頁巖的埋深和分布不一,不同成熟度自然演化序列樣品難以獲得,且所得規律受非均質性等各方面因素的干擾。因此,這一方法不能系統性的展示孔隙演化的過程,而且目前尚未獲得統一的基于自然成熟序列的泥頁巖微納米孔隙系統演化模式。

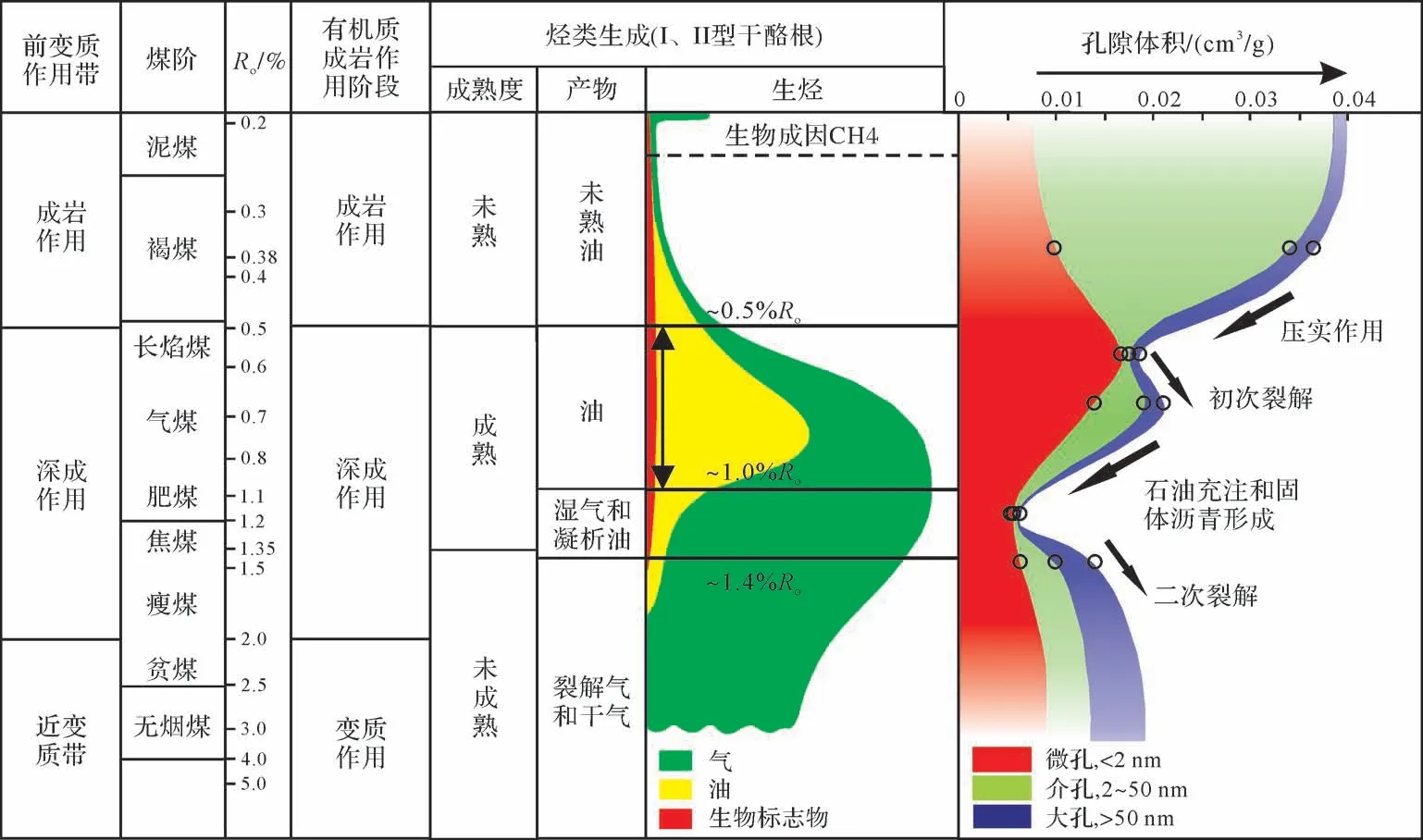

Curistet al.[11]是較早利用自然成熟序列樣品進行泥頁巖孔隙系統演化研究的學者,其利用氬離子拋光結合掃描電鏡技術對Woodford盆地東部地區不同成熟度的Barnett 頁巖孔隙結構的觀察分析,是早期直接觀察法最典型的代表,其發現當成熟度低于0.9%時泥頁巖的有機質孔不發育,而進入“生氣窗”以后因液態烴開始熱解和裂解,泥頁巖孔隙空間得以釋放,有機質孔大量發育,孔隙體積開始增加,但是其并未建立不同成熟序列泥頁巖孔隙系統演化的一般規律與模式。Mastalerzet al.[14]研究了采自Illinois 盆地的5 塊成熟度介于0.35%~1.41%的New Albany 頁巖樣品孔隙結構特征,發現在成熟度增加至1.41%過程中,孔隙體積間歇性減小是因生成的石油和瀝青充填孔隙,而間歇性增大則與所生成的石油和瀝青被熱解或裂解而釋放其所占據的孔隙空間有關。在此基礎上,其首次建立了孔隙度和微納米孔隙在熱成熟生烴過程中的一般演化模型(圖4),然而該模型樣品較少,且缺乏高過成熟階段(Ro>1.5%)孔隙演化規律的數據分析。此后,較多學者所得出的自然成熟序列泥頁巖的孔隙演化模式也是在這一模式基礎上進行數據的補充和修改。

圖4 熱成熟作用和生烴作用過程中孔隙變化模式示意圖(據文獻[14]修改)Fig.4 Schematic diagram relating the observed changes in porosity maturation and hydrocarbon generation.Open circles on the porosity curves indicate the positions of the samples studied (modified from reference[14])

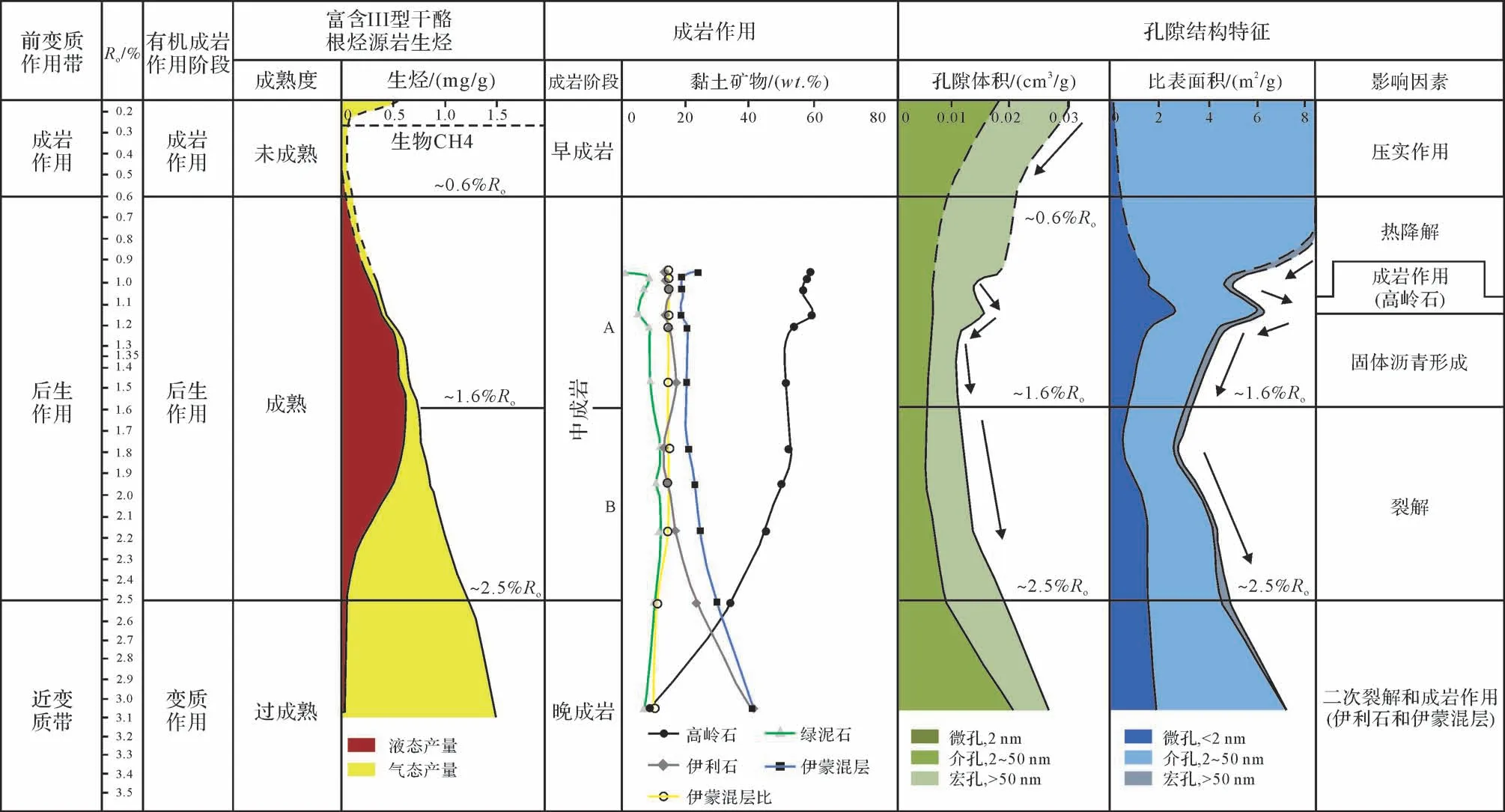

另外,值得一提的是Zhaoet al.[85]對四川盆地五峰—龍馬溪組四種巖相的自然成熟序列頁巖在各個成巖階段孔隙系統的演化特征進行了定性與定量表征分析,并建立了熱成熟生烴與成巖作用過程中礦物基質孔和有機質孔演化的概念模式(圖5)。認為隨著熱成熟度的增加和成巖作用的進行,頁巖逐漸變得致密,原生孔隙空間逐漸減小,次生孔隙則主要形成和發育于硅質、粉砂質、鈣質/白云質三種巖相的頁巖中。其中,有機質孔隙主要是因硅質頁巖中干酪根的生烴所產生,干酪根在高—過成熟階段生烴的同時可形成大面積連片分布的有機質孔。而次生礦物孔隙主要是粉砂質和鈣質/白云質頁巖中長石和白云石被溶蝕所形成的粒內溶蝕孔。這一演化模式將有機質生烴與成巖演化聯系起來,客觀生動地展示了熱成熟度增加過程中所發生的成巖演化規律,揭示了常見的四種不同類型泥頁巖中有機質孔隙和無機質孔隙的演化現象。

圖5 四川盆地五峰組—龍馬溪組頁巖自然成熟序列泥頁巖成巖作用與孔隙演化概念模型(據文獻[85]修改)Fig.5 Conceptual model of detrital components controlling diagenetic pathway of natural mature sequence samples of Wufeng-Longmaxi Formation shale in Sichuan Basin (modified from reference[85])

近些年來,隨著頁巖油氣勘探開發熱潮的到來,國內外學者也加大了對泥頁巖儲層微納米孔隙空間的研究力度。Topóret al.[12]對波蘭Baltic 盆地下志留統自然成熟序列頁巖孔隙演化特征進行研究,建立了成熟度介于0.4%~3.5%的孔隙演化模式,但該模式在成熟度大于2.0%區域內的數據較為缺乏,因而這一模式在高過成熟范圍內的演化趨勢存在較大的不確定性。Pommeret al.[50]基于美國德州Eagle Ford自然成熟序列頁巖的研究,建立了成熟范圍處于0.5%~1.3%區間的孔隙演化模式,但這一研究并未解釋Ro>2.0%這一高過成熟區間孔隙的演化過程。Mastalerzet al.[14]所建立的孔隙演化概念模型較為直觀,但該模型也缺乏Ro大于1.41%的實測樣品數據,對于高—過成熟階段因樣品數量較少,因而其孔隙的演化規律也不確定。Wanget al.[13]在統計前人研究數據的基礎上,選取川南五峰—龍馬溪組頁巖為研究對象,建立了從未成熟至過成熟范圍區間的孔隙結構演化模式,該模式的建立標志著自然成熟序列泥頁巖孔隙演化模式已趨于成熟和完善(圖6)。

圖6 自然成熟序列樣品孔隙結構演化模式(a,b)美國Illinois盆地New Albany頁巖(據文獻[12]修改);(c,d)川南下古生界頁巖和美國New Albany頁巖及Baltic盆地頁巖(據文獻[13]修改)Fig.6 Pore structure evolution model of natural mature sequence samples (modified from references[12-13])

此外,Weiet al.[75]基于鄂西宜昌地區黃陵背斜下寒武統水井沱組20件成熟度為2.18%~2.73%的過成熟富瀝青質頁巖有機質孔隙的定量研究,明確了有機質和礦物成份對泥頁巖孔隙結構的影響,并借助FE-SEM 鑒別了干酪根和瀝青質中的海綿狀原生與次生有機質孔,認為這些有機質孔隙的形成與發育和有機質的熱成熟生烴作用有關,并建立了未成熟至過成熟階段富有機質泥頁巖中有機質孔隙演化的概念模型,該模型對熱成熟過程中有機質孔隙的演化過程進行了清晰和直觀的展示(圖7)。

圖7 未成熟—過成熟階段頁巖有機質孔隙演化模式(據文獻[75]修改)Fig.7 Schematic representation of the evolution of organic pores from immature to overmature stage(modified from reference[75])

綜上可知,目前學者們建立的自然成熟序列泥頁巖孔隙系統演化模式主要是與有機質生烴和成巖作用結合起來所建立的。成熟度是泥頁巖埋藏演化和成巖生烴的綜合體現,隨著成熟度增加至0.5%并進入生烴門限,泥頁巖主要因機械壓實而逐漸致密,微納米孔隙空間在此階段逐漸減小。在成熟度增加至約1.0%時,有機質達到生烴高峰,此時有機質生烴產生的有機酸對泥頁巖的孔隙空間進行溶蝕,使孔隙空間在此階段有一小幅度的增大,但其生成的烴類堵塞孔隙空間和壓實作用的持續進行將至使孔隙空間在Ro達到1.0%時逐漸減小。在成熟度大于1.0%的高—過成熟階段,各個學者所得出的孔隙演化規律各不相同,但是在此區間有機質生烴將使有機質出油孔和出氣孔的數量逐漸增加,從而使泥頁巖的孔隙體積和比表面積逐漸增大,而此后的強壓實作用和有機質內部孔隙的逐漸坍塌,也將一定程度上使有機質孔和礦物基質孔隙空間減小。

3.2 模擬序列泥頁巖孔隙系統演化特征

通過物理模擬獲取不同成熟度樣品來揭示泥頁巖孔隙系統演化規律的方法能更加快速便捷地觀察到熱成熟過程中孔隙結構演化的規律,用以指導勘探實踐。但這一方法也因研究目的、所選樣品、實驗條件的不同,各個學者提出的演化規律各不相同。物理模擬法雖在一定程度上降低了地質條件對樣品非均質性的影響,樣品的演化雖主要受熱成熟度單一因素控制,可對比性較強,但也存在較多缺點,譬如難以真實模擬各個地質歷史時期實際的演化過程。再比如模擬手段主要分為封閉體系(封閉,產物不收集)、半開放體系(封閉,產物收集)、開放體系(開放,產物隨產隨排),孔隙結構的演化也會受到人工模擬實驗手段,以及如流體壓力、地層壓力等實驗條件的影響[77,86-89]。對于大多數學者而言,在設置條件時都加入高壓液態水,以期接近實際的地質條件,在相近的地層流體壓力、靜巖壓力、溫壓條件下開展熱模擬實驗。盡管如此,由于所選模擬樣品的不同,孔隙表征的手段不同,得出的結論也不一致[82,86,90-91]。

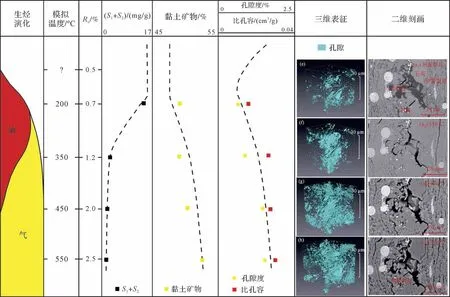

吳松濤等[18]對鄂爾多斯延長組長7 泥頁巖原始樣品和模擬后樣品在同一位置開展納米CT 掃描、FE-SEM、低溫N2吸附表征,較早建立了各溫度下人工模擬樣品二維與三維孔喉系統定性與定量相結合演化模型。該模型顯示樣品的孔隙發育程度隨熱演化程度的升高先減小而后增大,大體上可以將演化過程劃分為快速減小階段、快速發育階段、保持穩定階段(圖8)。

圖8 鄂爾多斯盆地三疊系延長組長7 泥頁巖孔隙系統演化綜合圖(據文獻[18]修改)Fig.8 Pore system evolution comprehensive model of Triassic Chang 7 in Ordos Basin (modified from reference[18])

Sunet al.[17]利用WYMN-3 型高溫高壓生排烴模擬儀,控制靜巖壓力、流體壓力、恒溫時間、加熱溫度等實驗參數對富有機質泥頁巖進行物理模擬,對模擬后樣品的孔隙結構參數定量表征,揭示了孔隙結構參數在熱成熟過程中的變化規律。Sunet al.[47]在其前期研究的基礎上,采用相同的模擬方法再次展開了模擬研究,揭示了不同模擬溫度下有機質生烴演化與孔隙結構發育特征的關系,其研究結果與Chenet al.[16]有些類似,將總孔體積與總比表面積的演化大體上劃分為調整、形成、發展三個過程,并將泥頁巖孔隙結構參數在模擬成熟度增加過程中的演化過程分為250 ℃~300 ℃、350 ℃~375 ℃、400 ℃~500 ℃三個階段。發現在熱成熟度升高過程中,介孔結構參數在250 ℃至300 ℃的模擬初期變化不明顯,自300 ℃顯著增大,自450 ℃至模擬結束轉而減小,而宏孔和微孔結構參數演化特征并無明顯規律(圖9)。

圖9 熱模擬生烴過程中孔隙結構演化特征和排烴、殘烴演化特征(據文獻[47]修改)Fig.9 Pore structure, explusion and residual hydrocarbon evolution characteristics in thermal hydrocarbon generation(modified from reference[47])

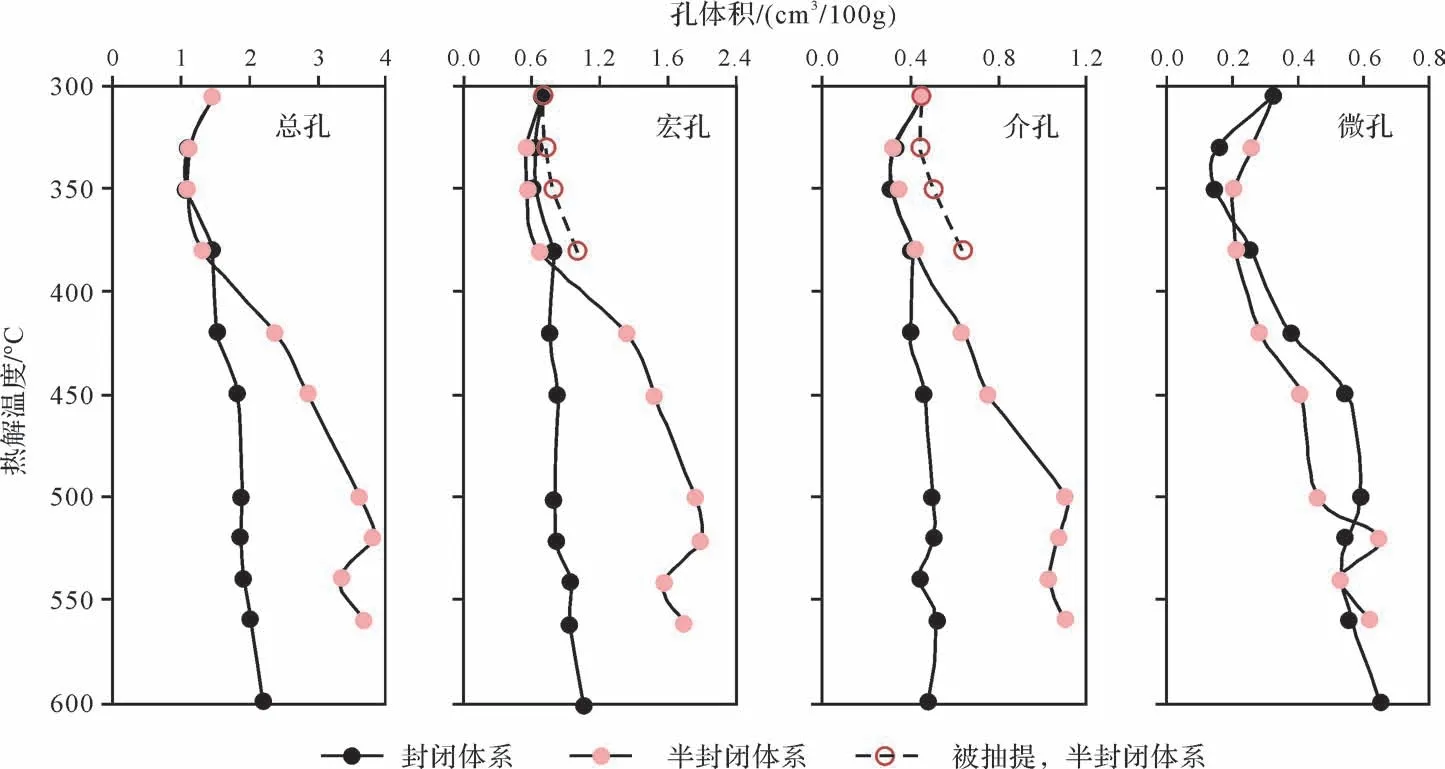

Guoet al.[19]基于鄂爾多斯盆地延長組II 型低成熟富有機質泥頁巖利用封閉玻璃管體系和自行設計的壓機半封閉體系熱模擬系統開展了物理模擬,并對封閉體系和半封閉體系泥頁巖總孔、宏孔、介孔、微孔的孔隙體系演化規律進行對比。結果顯示,在模擬溫度在300 ℃至600 ℃這一主要生油階段,殘留瀝青可以充填頁巖中初始孔隙和新生成的孔隙,在主生油階段以后,由于排烴作用的影響,頁巖孔隙更加發育。此外,隨著熱演化程度的升高,與介孔、大孔的發育模式明顯不同,頁巖微孔的發育主要與氣體或者輕烴的排烴有關,模擬升溫使封閉體系和半封閉體系微孔體積在350 ℃降低至最小值后逐漸增加。由于半開放體系中的有機質演化較慢,尤其是殘留瀝青的二次裂解較為遲緩,以及半封閉體系生成的烴類部分被排出而不會占據樣品的孔隙空間,因而導致壓機半封閉體系熱解樣品的介孔、宏孔、總孔體積的增長都明顯高于封閉玻璃管體系(圖10)。

圖10 熱解樣品和原始樣品的熱解溫度與(a)總孔體積;(b)大孔體積;(c)介孔體積;(d)微孔體積的關系(據文獻[19]修改)Fig.10 Relationship between pyrolysis temperature and (a) total pore volume; (b) macropore volume; (c) mesopore volume;and (d) micropore volume of pyrolyzed and original samples (modified from reference[19])

Xuet al.[20]對未成熟II型富有機質泥頁巖展開了封閉體系的無水熱模擬實驗,模擬了從未成熟至過成熟階段(0.48%~4.05%)的孔隙演化過程,揭示了未成熟至過成熟這一較寬成熟度范圍內孔隙演化的規律,將微孔、介孔、宏孔孔隙結構的演化劃分為孔隙調整階段、孔隙發育階段、孔隙轉化或破壞階段,并在此基礎上建立了基于熱模擬實驗的微納米孔隙結構演化模式,該模式將微納米孔隙與吸附氣量的演化劃分為生油階段(EqRo<1.0%)、油裂解氣階段(1.0%

圖11 富有機質頁巖微納米孔隙結構與吸附能力演化模式(據文獻[20]修改)Fig.11 Evolution characteristics and model of nanoscale pore structure and adsorption capacity of oil shale during artificial thermal maturation (modified from reference[20])

此外,值得注意的是馬中良等[90]對西加拿大盆地未熟頁巖開展的熱模擬實驗,發現頁巖中有機質孔隙的形成與演變具有非均質性,成熟度不是控制有機質孔形成與發育的唯一決定因素,有機質生烴時所發生的物理化學變化對有機質孔的形成演化具有重要影響,同時生油階段生成的有機質孔容易被熱解瀝青堵塞。Guoet al.[81]認為,封閉體系中有機質的生烴作用對無機孔隙的演化規律同樣起到一定的控制作用,有機質熱演化作用會產生有機酸,這些有機酸將導致黏土礦物成分與組構發生變化,使得黏土礦物孔隙演化規律更加的復雜。同時有機質生烴過程中產生的酸性流體使得儲層中碳酸鹽、長石等不穩定的礦物發生溶蝕,產生大量的次生溶蝕孔(圖12)。

圖12 成巖與生烴過程中孔體積和比表面積相關關系(據文獻[81]修改)Fig.12 Schematic diagram relating changes in pore volume and surface area to diagenesis and hydrocarbon generation(modified from reference[81])

因此,需要注意的是封閉體系、半封閉體系、開放體系生成油氣的量存在一定的差異,油氣在升溫過程中會發生熱解或裂解,這必將不同程度影響富有機質頁巖在模擬升溫過程中孔隙結構的演化特征。烴源巖是一種邊生邊排的半開放體系,其生排烴的過程并不是絕對封閉或開放,在實際地質條件下,生成的烴類會有部份排出烴源巖而不會被熱解或裂解,殘留于烴源巖中的烴類將遭受熱裂解。液態烴的排出及殘留烴裂解的過程將對泥頁巖在模擬過程中孔隙結構的演化產生顯著影響。因而,一般情況下半封閉體系和開放體系在模擬升溫過程對有機質的消耗將比封閉體系大,并且自生油窗之后孔隙結構的增量也比封閉體系大。在選擇模擬實驗時,應注意不同的體系對實驗過程中產物的影響以及地質過程的可對比性,也要考慮到是否加水的實驗條件,因為水的存在會為烴源巖生排烴過程和黏土礦物的轉化提供大量的H 源,可能會對泥頁巖孔隙系統的演化過程和結果產生顯著影響。

以上兩種研究方法均存在各自的優勢與局限性,在討論所研究樣品的微孔縫動態演化規律時,應結合自然序列樣品與不同體系的物理熱模擬樣品展開對比研究,并與實際地質條件結合,建立完整生烴過程的孔隙結構演化模式,從而能更加準確真實地揭示頁巖孔隙結構實際演化機理。

4 泥頁巖孔隙系統演化研究展望

富有機質泥頁巖孔隙系統紛繁復雜,類型、形態、演化規律多樣,連通性能多變,孔隙既存在于石英、長石、黏土礦物等礦物基質,也廣泛發育于有機質中。富有機質泥頁巖孔隙系統及其演化的研究是揭示頁巖油氣成藏富集機理的關鍵,也是非常規油氣地質學研究的熱點和難點。而富有機質泥頁巖孔隙系統的形成與演化是多種內因與外因綜合作用、互相耦合的結果。沉積環境決定了富有機質泥頁巖形成孔隙的生烴條件和物質基礎,而其所處環境的埋藏史與熱演化史則決定了其生排烴作用與成巖演化過程。富有機質泥頁巖中有機質生烴與無機礦物成巖的動態耦合致使其孔隙系統無時無刻不在發生著演化。本文總結了前人的研究成果,分析認為富有機質泥頁巖孔隙系統演化的研究還存在以下問題仍需進一步展開研究:

(1)不同物源條件和沉積環境下形成的富有機質泥頁巖,其成巖過程和有機質類型各不相同,在熱成熟生烴和成巖作用過程中孔隙系統演化的模式也可能有所不同。因而在進行模擬研究之前,應有針對性的選擇不同沉積環境和不同有機質類型的樣品進行深入研究,以彌補這一研究領域的缺陷,完善不同物源條件和沉積環境下形成的富有機質泥頁巖孔隙系統演化規律差異的研究。

(2)應加強富有機質泥頁巖微納米孔隙系統各項主控因素對其演化的定性、定量分析研究,深入分析熱成熟生烴作用和成巖作用對富有機質泥頁巖微納米孔隙系統演化的影響,探討各種內因和外因與各類微觀孔隙在演化過程中的相關性,尤其應揭示脆性礦物、黏土礦物和有機質類型、TOC含量、成熟度等單一因素與孔隙系統演化的相關性,對此可以利用模擬實驗通過控制變量法來揭示各個單一因素影響下孔隙系統演化的規律,采用定性與定量相結合的方法來展示這一演化過程,并在此基礎上總結多因素、系統性、非均質性等因素對孔隙系統演化的影響。

(3)應改善模擬系統和模擬實驗條件,使之更接近真實地質條件。目前各個高校和研究機構模擬實驗裝置繁多,根據各自的研究目的不同,目前設有封閉體系、半開放體系、開放體系等,也有無水與含水等熱模擬實驗,得到的孔隙系統演化規律也是各有不同且差異較大,因而實驗裝置的選擇和人為因素等對孔隙系統演化規律的揭示影響較大。在后續孔隙系統演化規律的研究中應進一步通過控制加熱條件、壓力條件、供液條件、產物收集條件、總控制條件和輔助條件來模擬不同的地質環境,使得到的孔隙系統演化模式更加逼近實際地質條件。

(4)提高不同成熟度序列樣品微納米孔隙系統測量精度和范圍,并聯合使用多維觀測技術對孔隙系統多維演化特征進行表征。目前國內外廣泛使用的流體注入技術、非流體注入技術、圖像分析技術能夠詳細的表征頁巖孔隙形態、類型、規模、分布等特征,但這些方法普遍存在一定的局限性。例如目前較前沿的Nano-CT技術能夠無損分析、連續掃描并對頁巖孔隙系統的演化進行三維重構,但其所測樣品非常細小,不能代表巖石的孔隙系統分布,也不能較好的反應頁巖的非均質性所造成的影響且實驗價格昂貴。再比如目前較常用的低壓氣體吸附需要將頁巖樣品粉碎到粒徑至少為微米級別才能展開實驗,但這一粉碎操作可能破壞了樣品原始的孔隙系統結構屬性,而使測試結果失真。未來微納米孔隙系統測量的技術應向廉價便捷、高效率、高精度、寬范圍方向發展,使泥頁巖孔隙系統的演化能夠直觀地、清晰的、形象地、多維度定性和定量的進行表征。

致謝 感謝匿名評審專家對本稿件提出的建設性修改意見,促使稿件質量得以提升。中國地質大學(北京)郭少斌教授、中國石油大學(華東)趙建華和劉國恒兩位老師也對本文的撰寫提供了諸多指導和幫助,在此一并深表感謝。