瑪湖凹陷西斜坡區三疊系白堿灘組沉積特征

劉文鋒,張小栓,劉瑾銘,艾力曼·道爾吉,楊遠峰

中國石油新疆油田分公司百口泉采油廠,新疆克拉瑪依 834000

0 引言

近幾年來,準噶爾盆地瑪湖凹陷因其二疊系、三疊系中不斷發現新的大規模油氣資源,成為國內陸相油氣勘探的熱點地區[1-2]。例如,在中二疊世下烏爾禾組(P2w)、上二疊世上烏爾禾組(P3w)、早三疊世百口泉組(T1b)等砂礫巖中的油氣探明資源量達到十億噸級[1];這主要得益于來自凹陷內早二疊世佳木河組(P1j)、風城組(P1f)及中二疊世下烏爾禾組(P2w)等巨厚優質烴源巖充足地油氣供給,上述二疊系、三疊系地層內三角洲成因礫巖、砂巖儲集層的大面積分布,以及盆地西北緣各級斷裂的垂向油氣運移通道與側向油氣遮擋作用等各類地質因素的良好配置[1-3]。

隨著油氣勘探工作的不斷推進,瑪湖凹陷內的中淺層—中三疊世克拉瑪依組及其以上的三疊系、侏羅系和白堊系地層又成為盆地油氣勘探的新目標。最近,在瑪湖凹陷內的中三疊世克拉瑪依組(T2k)、晚三疊世白堿灘組(T3b)及早侏羅世八道灣組(J1b)、早侏羅世三工河組(J1s)等礫巖、砂巖中均發現了工業油流[4-6]。特別地,在本文目的層白堿灘組內新發現油氣資源儲量達千萬噸級以上,這進一步證實了瑪湖凹陷“滿凹含油”的油氣分布格局,油氣資源潛力十分可觀。

然而,目前針對晚三疊世白堿灘組的地質研究集中在盆地西北緣的克百—烏夏斷裂帶地區[7-8],而對于瑪湖凹陷內的白堿灘組研究還未見任何公開報道。因此,本文首次以瑪湖凹陷內的晚三疊世白堿灘組為研究對象,在巖心詳細觀察、鏡下巖石成分分析以及粒度分析等基礎上,結合測/鉆井資料,對瑪西斜坡區晚三疊世白堿灘組的沉積特征與演化規律進行系統的研究;在此基礎上,結合瑪湖凹陷內地層與構造發育特點,探討白堿灘組內的有利油氣勘探目標,為瑪湖凹陷白堿灘組今后的油氣勘探工作提供重要的理論依據。

1 地質背景

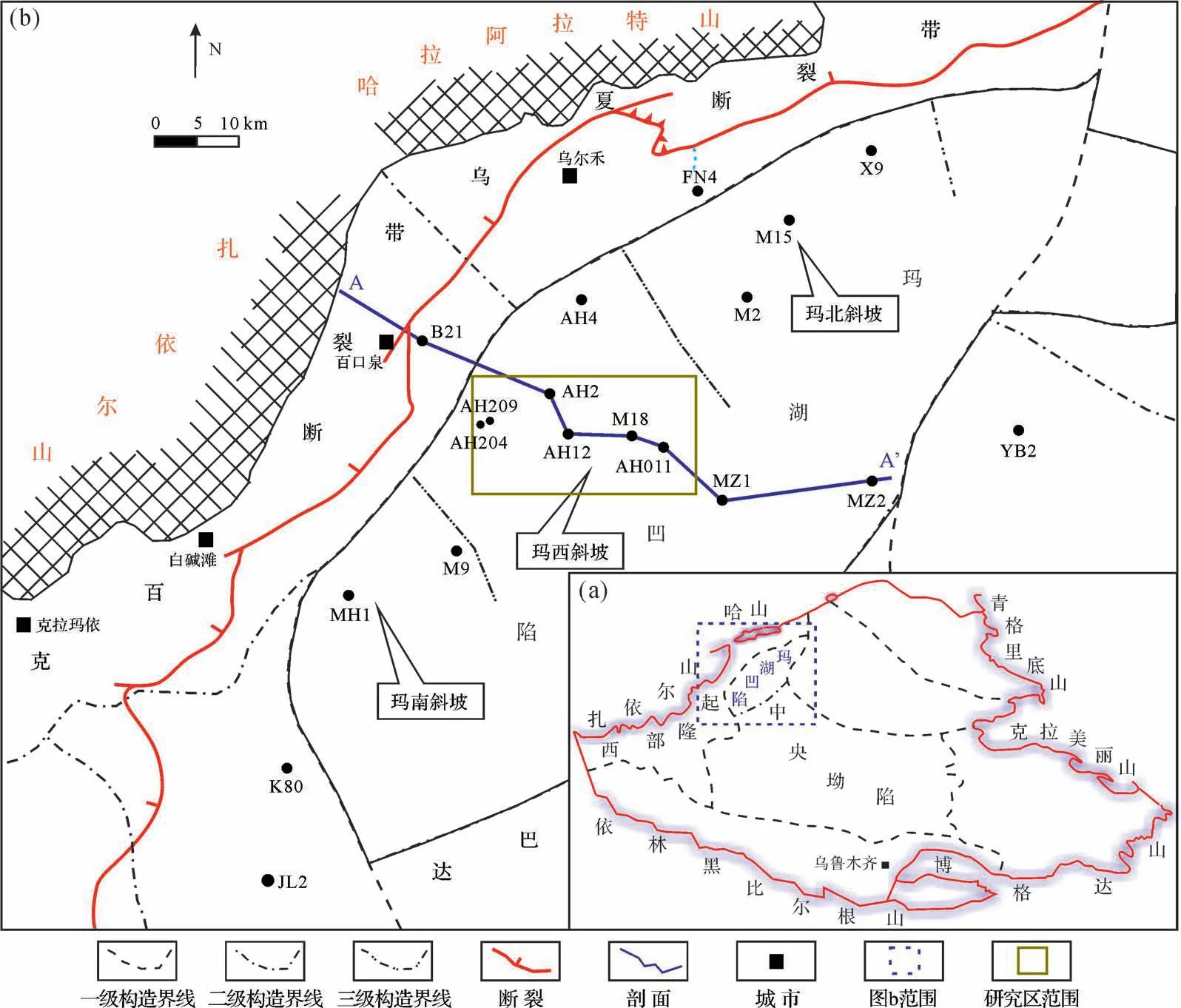

準噶爾盆地為一個石炭系—第四系的大型陸相盆地,其西北方向與扎伊爾山、哈拉阿拉特山毗鄰(圖1a)。中央坳陷為盆地內的一級構造單元,瑪湖凹陷則為坳陷內的次級構造單元,其西北側與克百—烏夏斷裂帶相鄰(圖1b)。瑪湖凹陷內可進一步分為北斜坡、西斜坡、南斜坡及東斜坡等四個構造單元,本文研究區位于瑪西斜坡,受白堊紀早期的構造影響,其現今總體表現為一向東南傾的平緩單斜狀態。

圖1 瑪湖凹陷與研究區構造位置圖Fig.1 Tectonic location of Mahu Sag and research area

1.1 盆地西北緣與瑪湖凹陷的構造—沉積演化

準噶爾盆地的基底產生于前寒武紀,自晚石炭世才開始接受沉積[9]。在早二疊世,盆地西北緣的前陸“隆—坳”構造形態基本成型;至中二疊世,盆地西北緣進入陸—陸碰撞的主造山期,碰撞擠壓、推覆作用加劇;在二疊紀晚期,海西運動晚期階段的構造活動使得整個盆地西北緣強烈隆起,逆沖帶向前陸坳陷方向劇烈逆掩,地層上表現為克百—烏夏斷裂帶上盤的二疊紀地層被剝蝕等現象[10-11]。

自三疊紀早期,盆地西北緣進入陸內構造演化階段,盆地西北緣古地貌由早期隆—坳分割格局演化為統一的緩坡湖盆[10];早三疊世,印支運動使得盆地西北緣仍以擠壓推覆為主,但其斷裂活動強度較前期有所減弱,在瑪湖凹陷斜坡區沉積了大面積的百口泉組扇三角洲相底礫巖,其超覆沉積在海西晚期逆沖作用形成的邊界隆起之上[11-12];中三疊世克拉瑪依組沉積時期,西北緣基本繼承了早三疊世的構造格局,仍然處于擠壓沖斷階段[13];晚三疊世,也即本文目的層白堿灘組沉積時期,西北緣總體上處于構造相對平靜的克拉通內坳陷階段,伴隨著三疊紀內最大的一次湖侵,以泥巖為主的白堿灘組在西北緣廣泛發育,并向西北上傾方向超覆[14]。值得注意的是,在晚三疊世最晚期,也即白堿灘組三段沉積時期,源區構造活動有所增強,來自西北緣夏子街、黃羊泉及百口泉方向的碎屑物質經河流搬運,在瑪湖凹陷各斜坡區形成了包括夏子街、黃羊泉及百口泉三角洲在內的多個三角洲朵體[7-9]。

早侏羅世早期,西北緣的前陸逆沖推覆構造再次激活,形成了八道灣組三角洲沉積,并與下伏晚三疊世白堿灘組為區域性不整合接觸[15];至侏羅紀中期,西北緣推覆體繼承性發展,但逆掩活動強度減弱;晚侏羅世—白堊紀,西北緣推覆體基本停止活動,盆地進入整體沉降—抬升的震蕩發展階段。白堊紀之后,盆地西北緣的沉積作用基本停滯。

1.2 地層發育情況

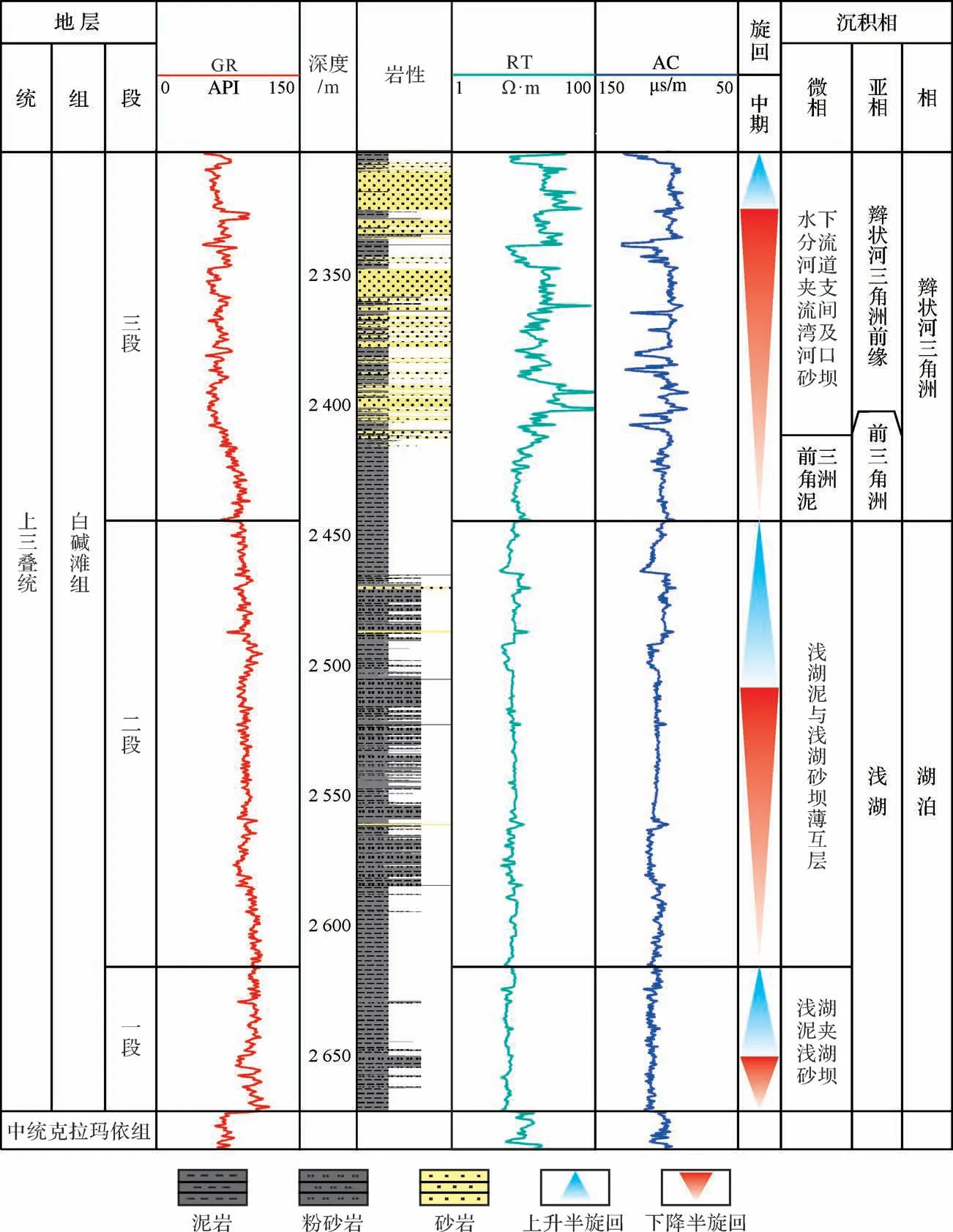

瑪湖凹陷內的地層發育較為齊全,自下而上包含石炭系(C)、二疊系(P)、三疊系(T)、侏羅系(J)和白堊系(K),缺失第三系和第四系,且各系之間為區域性構造不整合接觸關系。三疊系(T)內部可分為早三疊世百口泉組(T1b)、中三疊世克拉瑪依組(T2k)和晚三疊世白堿灘組(T3b);白堿灘組(T3b)與下伏克拉瑪依組(T2k)為整合接觸,與上覆早侏羅世八道灣組(J1b)為區域性構造不整合接觸;根據地層旋回特點,將白堿灘組(T3b)又分為白一段、白二段和白三段,分別對應一個完整的中期旋回(圖2)。

2 沉積相類型及其特征

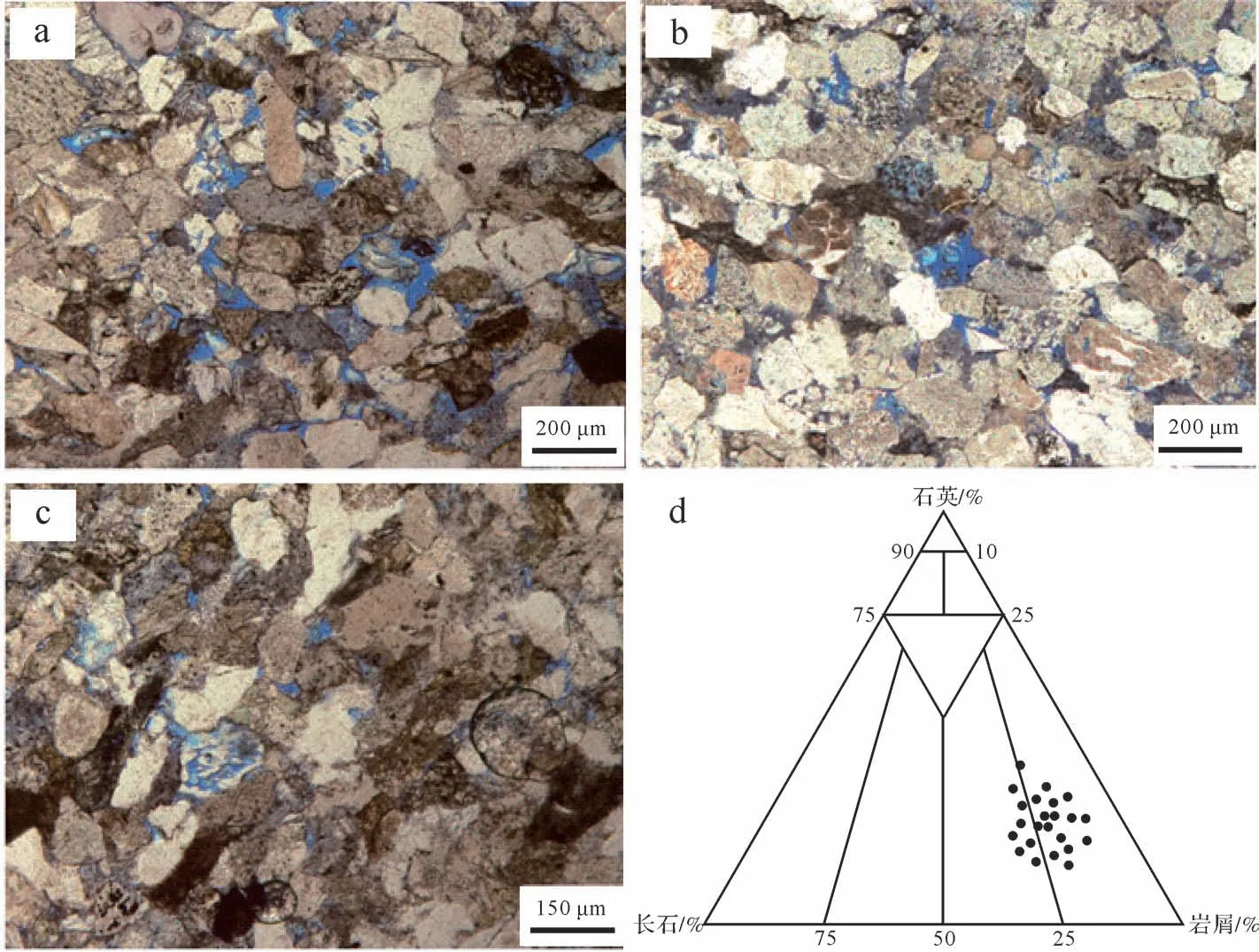

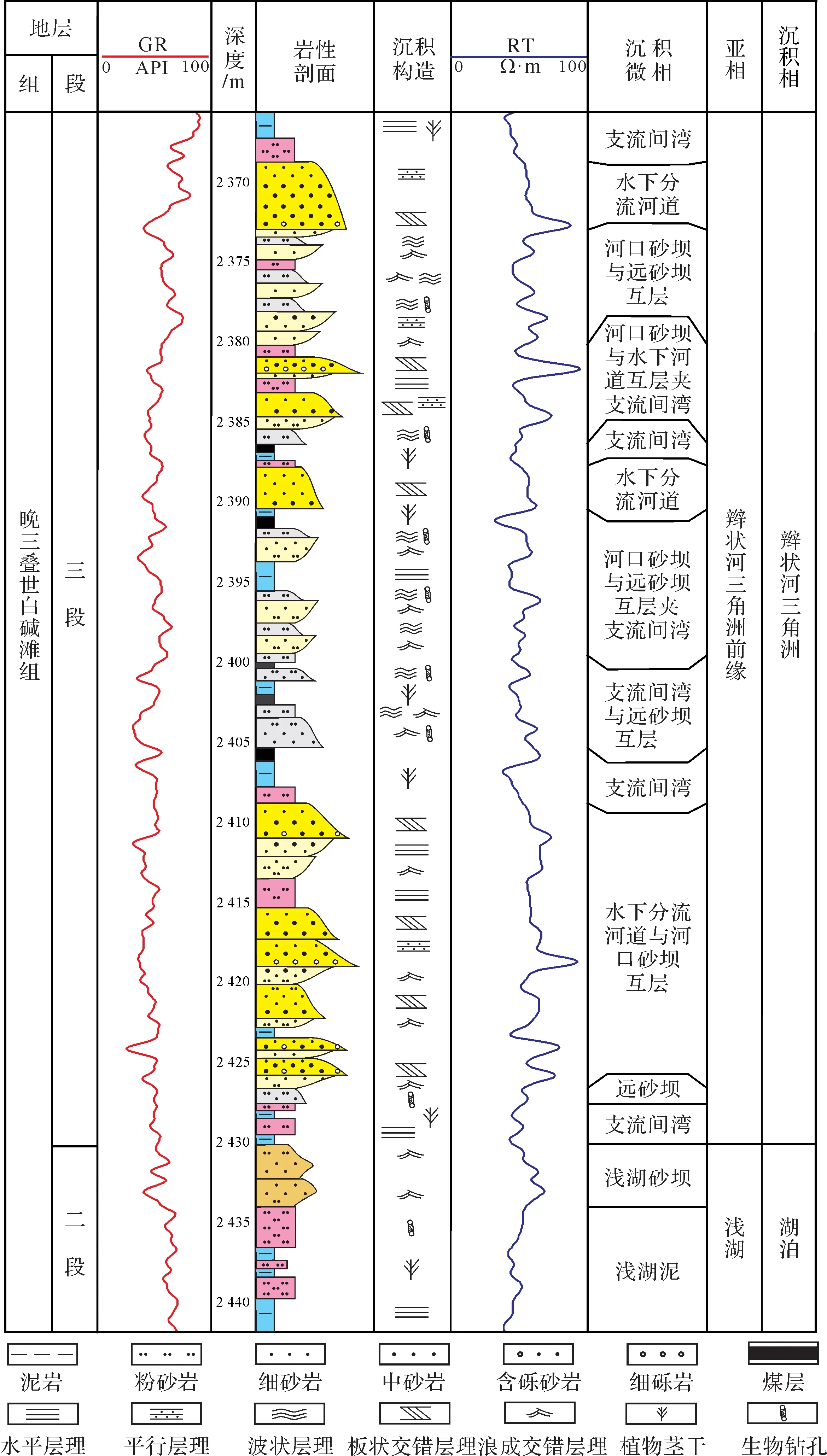

研究區白堿灘組的巖性總體以灰綠色細砂巖、泥巖和粉砂巖為主,夾灰綠色中砂巖、細礫巖等。其中,厚層泥巖主要發育在白一段,厚層粉砂巖主要發育在白二段,而厚層砂巖主要發育在白三段,巖性在縱向上的分布規律十分明顯(圖2)。總體上,砂巖為顆粒支撐結構,分選性中等—好,磨圓度主要為次棱角狀(圖3a~c),泥質雜基含量多為3%~5%,膠結物類型主要為方解石,含量多為1%~2%;砂巖成分類型主要為巖屑砂巖,長石質巖屑砂巖次之(圖3d)。綜合沉積物顏色、沉積結構及沉積構造等,認為白堿灘組的沉積相類型為辮狀河三角洲相和湖泊相,可進一步劃分出3個亞相類型和7個微相類型(圖2,4)。

圖3 瑪西斜坡白堿灘組砂巖的鏡下特征與成分分類(a)細粒巖屑砂巖,巖屑含量達63%,泥質雜基含量約3%,線—凹凸接觸,孔隙度為17.1%,發育原生粒間孔和粒內溶孔,水下分流河道微相,AH205井,深度3 016.61 m,白二段,鑄體薄片;(b)細粒巖屑砂巖,巖屑含量達58%,泥質雜基含量約4%,線—凹凸接觸,孔隙度為12.1%,發育原生粒間孔和粒內溶孔,水下分流河道微相,AH208井,深度2 480.59 m,白三段,鑄體薄片;(c)粉—細粒巖屑砂巖,巖屑含量達65%,泥質雜基含量約5%,凹凸接觸,孔隙度為11.3%,發育粒內溶孔和原生粒間孔,淺湖砂壩微相,AH205井,深度3 017.61 m,白二段,鑄體薄片;(d)砂巖成分分類圖Fig.3 Thin section pattern and composition division of sandstone of Baijiantan Formation

2.1 辮狀河三角洲前緣亞相

辮狀河三角洲是由辮狀河作為地表徑流類型,進入湖泊或者海洋等水體中而形成的一種水上、水下過渡沉積體系[16-17]。其與扇三角洲最大的區別在于,辮狀河三角洲平原和前緣環境內缺失碎屑流沉積的礫巖[17]。研究區位于瑪湖凹陷西斜坡區,距離物源區有一定距離,辮狀河在進入研究區時已經入湖。因此,在研究區內僅發育辮狀河三角洲前緣和前辮狀河三角洲亞相,缺失辮狀河三角洲平原亞相。研究區白堿灘組內的辮狀河三角洲前緣亞相主要發育在白三段內(圖2,4)。

圖2 瑪西斜坡AH204 井白堿灘組沉積相柱狀圖Fig.2 Sedimentary facies histogram map of Baijiantan Formation, AH204 well

2.1.1 水下分流河道微相

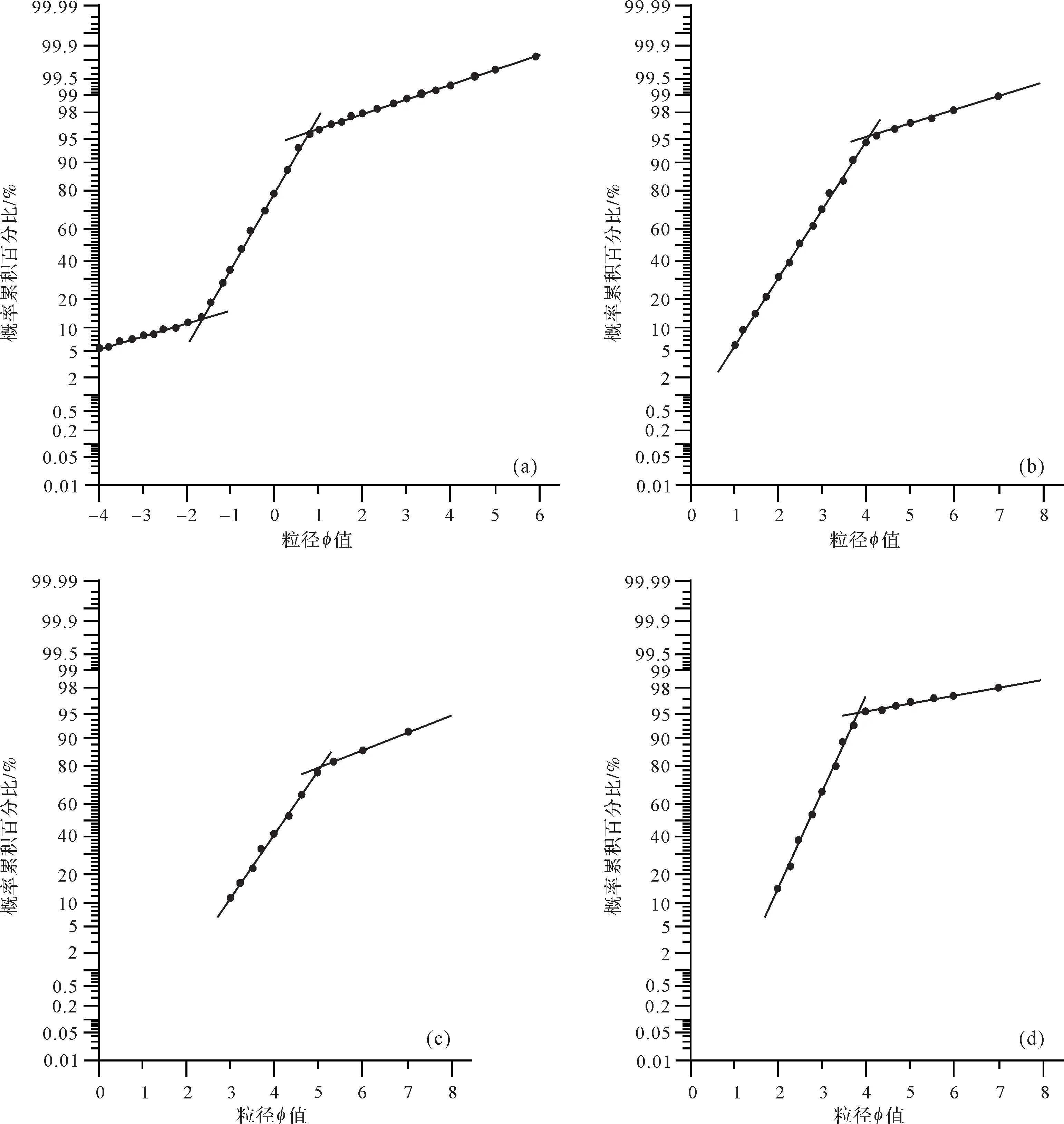

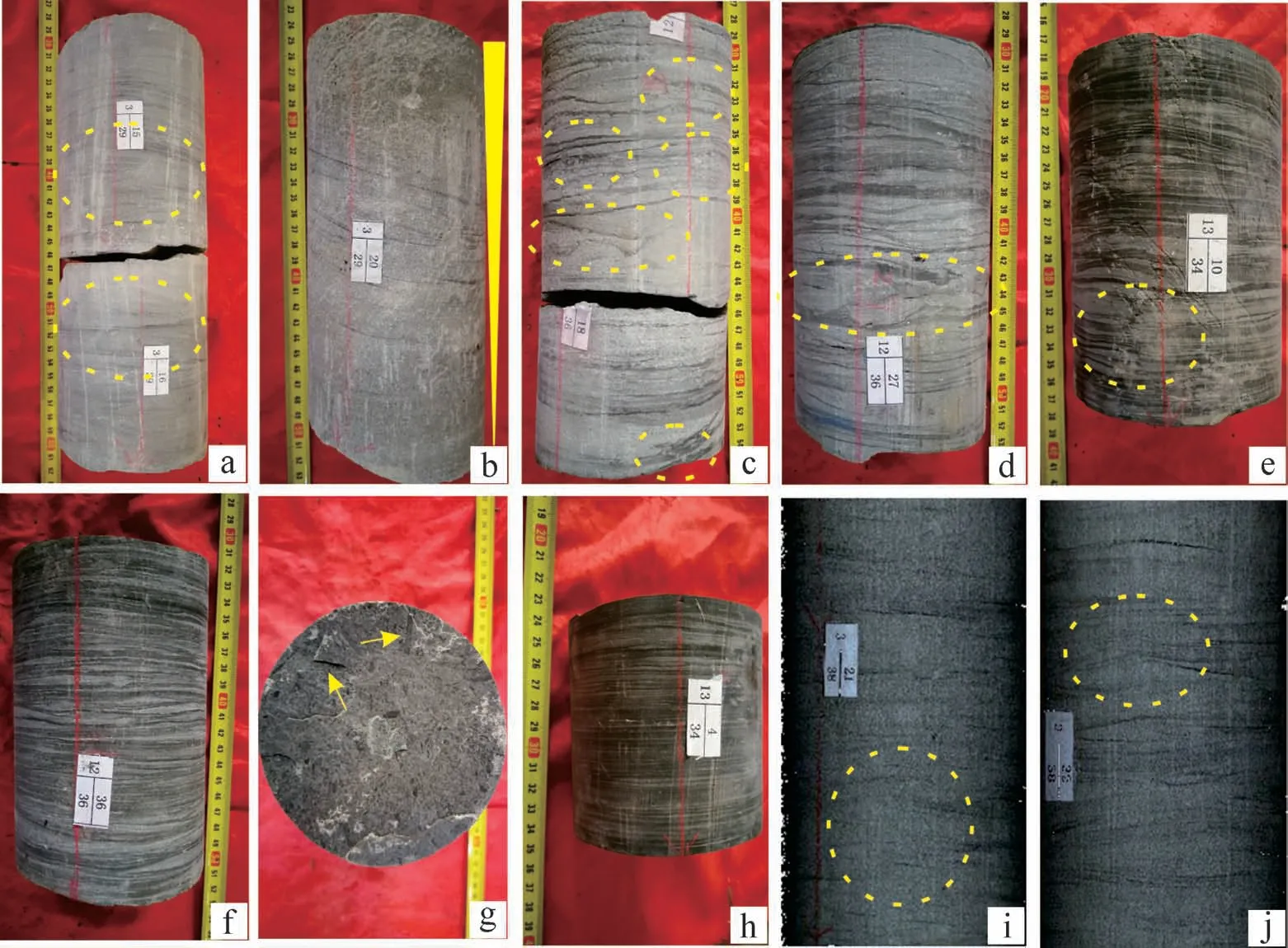

水下分流河道微相是辮狀河三角洲前緣亞相的主體部分,厚度占比可達50%以上(圖4)。其巖性主體為灰綠色中—細砂巖,自下而上常顯示出由底部的細礫巖或含礫砂巖至中砂巖再到頂部的細砂巖的正粒序(圖4)。一期河道底部常常與下伏支流間灣泥或河道頂部細砂巖呈“沖刷—切割”接觸(圖5a,b),在河道底部可見泥礫(圖5b)構造。一期河道沉積一般厚約60~100 cm,其內發育板狀交錯層理(圖5b,e)、槽狀交錯層理(圖5a,d)、平行層理(圖5d,e)等沉積構造。此外,在河道礫巖、砂巖中還可見植物莖干化石(圖5a,f),很可能反映當時潮濕的氣候條件。粒度曲線表現為明顯的“三段式”,整體以高角度跳躍組分為主,占比84.5%,其次是滾動組分和懸浮組分,分別占比11.5%和4%(圖6a)。

圖4 瑪西斜坡AH209 井白堿灘組巖心柱狀圖Fig.4 Core histogram map of Baijiantan Formation,AH209 well

2.1.2 支流間灣微相

支流間灣沉積發育在水下分流河道兩側,屬于相對靜水環境下的細粒沉積。其巖性主要為灰綠色泥巖、粉砂質泥巖,水平層理發育良好(圖5b,g)。其內還可見生物鉆孔構造(圖5h)以及大量炭化植物莖干(圖5i),在巖心的局部層段,當炭化植物大量堆積時,可形成厚10~20 cm的薄煤層(圖5j)。

圖5 瑪西斜坡白堿灘組巖心沉積特征(a)水下分流河道微相,上覆河道底部礫巖與下伏河道頂部細砂巖呈“沖刷—切割”接觸關系,見槽狀交錯層理和炭化植物莖干化石,AH209井,2 380.56 m,白三段;(b)水下分流河道微相,上覆河道底部礫巖與下伏支流間灣泥巖呈“沖刷—切割”接觸關系,泥巖中發育水平層理,河道底部見泥礫構造,AH209井,2 360.23 m,白三段;(c)水下分流河道微相,河道底部為板狀交錯層理細礫巖,巖心中上部為板狀交錯層理中砂巖,且河道沉積整體呈正粒序,含油,AH209井,2 420.33 m,白三段;(d)水下分流河道微相,整體呈含礫砂巖到細砂巖的正粒序,自下而上發育槽狀交錯層理、板狀交錯層理和平行層理,AH209井,2 379.94 m,白三段;(e)水下分流河道微相,屬于河道沉積中上部,中—細砂巖,發育板狀交錯層理和平行層理,AH209井,2 390.67 m,白三段;(f)水下分流河道微相,河道砂內含硅化木植物化石,AH209井,2 380.01 m,白三段;(g)支流間灣泥,水平層理,AH209井,2 396.32 m,白三段;(h)支流間灣泥,見水平生物鉆孔,AH209井,2 402.18 m,白三段;(i)支流間灣泥,含大量炭化植物莖干化石,AH209井,2 421.19 m,白三段;(j)支流間灣微相,薄煤層,AH209井,2 406.13 m,白三段Fig.5 Core sedimentary features of Baijiantan Formation

2.1.3 河口砂壩微相

河口砂壩沉積是辮狀河三角洲沉積內最富有特色的一類沉積,其位于水下分流河道的河口處,巖性主要為灰綠色細砂巖、中砂巖,常見浪成砂紋層理(圖7a)、板狀交錯層理以及反粒序(圖7b)等沉積構造,特別地,反粒序沉積構造是河口砂壩和三角洲沉積的典型相標志[17]。一期河口砂壩沉積的厚度多為30~50 cm。粒度曲線表現為明顯的“兩段式”,整體以高角度跳躍組分為主,占比95.5%(圖6b)。

2.1.4 遠砂壩微相

遠砂壩沉積位于辮狀河三角洲前緣的最遠端,其巖性主要為灰綠色粉砂巖、泥質粉砂巖,常見波狀層理(圖7c~f)、同沉積塑性變形等沉積構造(圖7c,d),以及同沉積微斷層(圖7e)、植物化石(圖7g)等現象。一期遠砂壩沉積的厚度多為25~35 cm。粒度曲線表現為明顯的“兩段式”,整體以跳躍組分為主,但較河口砂壩而言,其懸浮組分大大增加,達到20%左右(圖6c),說明其沉積水動力條件明顯減弱。

2.2 前扇三角洲亞相

基本由前三角洲泥微相構成,巖性主要為灰綠色、深灰色的泥巖、粉砂質泥巖,水平層理發育良好(圖7h),可見植物葉片化石。前三角洲泥向湖盆中心方向則與淺湖泥連續過渡(圖2),可統稱為“前三角洲—淺湖泥”。

2.3 淺湖亞相

研究區湖泊沉積僅見淺湖沉積部分,未見半深湖和深湖沉積,主要分布在白一段和白二段(圖2,4)。

2.3.1 淺湖砂壩微相

在濱、淺湖地區可發育有長條狀、孤立分布的砂體,巖性主要為粉砂巖、細砂巖,這些砂體主要源自于三角洲前緣的碎屑物質受到湖泊波浪和沿岸流的再改造。研究區內的淺湖砂壩微相主要分布在白二段(圖4),少量分布在白一段(圖2)。其巖性主要為灰色、灰綠色粉—細砂巖,浪成砂紋層理發育良好(圖7i,j)。此外,還可見正粒序或反—正復合粒序等沉積構造(圖4)。淺湖砂壩常呈一個個透鏡狀,分布在大面積的淺湖泥巖之中,單個砂壩厚度多在30~80 cm。粒度曲線表現為明顯的“兩段式”,整體以高角度跳躍組分為主,占比96.0%,而懸浮組分含量很低(圖6d),反映了較強的水動力條件。

圖6 瑪西斜坡白堿灘組各沉積微相的粒度分析(a)水下分流河道沉積,三段式,AH209井,2 381.5 m;(b)河口砂壩沉積,兩段式,AH208井,2 413.6 m;(c)遠砂壩沉積,兩段式,AH207井,2 570.2 m;(d)淺湖砂壩沉積,兩段式,M26井,3 010.8 mFig.6 Grain-size analysis of each sedimentary microfacies in Baijiantan Formation

圖7 上三疊統白堿灘組巖心沉積特征(a)河口砂壩微相,細砂巖,發育小型交錯層理、浪成砂紋層理等沉積構造,AH209井,2 372.58 m,白三段;(b)河口砂壩微相,發育板狀交錯層理和自底部細砂到頂部中砂的反粒序,AH209井,2 372.99 m,白三段;(c)遠砂壩微相,粉砂巖,發育波狀層理、生物鉆孔和塑性變形構造,AH209井,2 427.15 m,白三段;(d)遠砂壩微相,泥質粉砂巖,發育波狀層理和塑性變形構造,AH209井,2 428.25 m,白三段;(e)遠砂壩微相,泥質粉砂巖,發育波狀層理和同沉積微斷層,AH209井,2 430.03 m,白三段;(f)遠砂壩微相,泥質粉砂巖,發育波狀層理,AH209井,2 429.59 m,白三段;(g)遠砂壩微相,粉砂巖,含植物化石,AH209井,2 428.10 m,白三段;(h)前三角洲泥微相(中下部),水平層理,AH209井,2 429.77 m,白三段;(i)淺湖砂壩微相,細砂巖,浪成砂紋層理,AH1井,3 060.15 m,白二段;(j)淺湖砂壩微相,細砂巖,浪成砂紋層理,AH1井,3 060.56 m,白二段Fig.7 Core sedimentary features of Baijiantan Formation in the Upper Triassic

2.3.2 淺湖泥微相

淺湖泥微相的巖性主要為灰綠色厚層泥巖、粉砂質泥巖(圖2),水平層理發育良好,可見植物葉片、淡水雙殼及魚類等化石。

3 平面沉積演化規律

在單井沉積相分析的基礎上,通過開展多條連井剖面上的沉積演化分析,結合砂地比、砂體厚度等值線圖等,以單井優勢微相為依據,繪制了白堿灘組各段沉積時期的沉積微相平面分布圖(圖8)。

白一段沉積時期,研究區全部處于淺湖沉積環境,由于物源沉積物供給不足,研究區內以淺湖泥占據絕對優勢,淺湖砂壩呈透鏡狀局限分布在研究區的西北角和東北角方向(圖8a)。白二段沉積時期,隨著來自研究區西北和東北方向的碎屑物質供給的小幅增加,使得研究區內淺湖砂壩沉積所占比例明顯增大,但此時研究區內仍然以淺湖泥沉積占據主導(圖8b)。白三段沉積時期,隨著研究區西北黃羊泉方向和東北夏子街方向的源區碎屑物質的供給速率大幅增加,使得研究區內的沉積相類型發生了重要轉變——由白一段和白二段沉積時期的淺湖沉積轉變為此時的辮狀河三角洲沉積;此時,來自研究區西北黃羊泉方向和東北夏子街方向的辮狀水道在到達研究區時已經全部進入水下,也即研究區內僅發育兩大辮狀河三角洲沉積的水下前緣部分;辮狀河三角洲前緣沉積內又以水下分流河道沉積占據主導地位,其占據了研究區面積的80%以上,而支流間灣泥呈“透鏡狀”零星分布(圖8c);其中,來自黃羊泉方向的辮狀河三角洲前緣朵體在研究區內的延伸距離相對更遠一些,可能是研究區距離西北黃羊泉方向的物源區更近的緣故。

可以發現,白堿灘組自下而上顯示出明顯的沉積相帶向湖盆中心方向遷移或三角洲的進積過程,考慮到上三疊統白堿灘組與下侏羅統八道灣組在盆地西北緣地區為區域性不整合接觸關系,因此推測導致該相帶遷移和三角洲發生進積的原因,很可能是在晚三疊世的晚期階段,盆地西北緣地區因受到印支運動的影響,使得源區發生了緩慢的構造隆升[14-15],進而導致相應的沉積物供給增加的緣故。

4 有利勘探目標的討論

三疊系白堿灘組沉積時期,瑪西斜坡地區分布最廣泛的砂體為白一段和白二段時期的淺湖砂壩砂體,以及白三段時期的水下分流河道砂體。目前,研究區的油氣勘探重點為淺湖砂壩的砂體,例如,在AH207 井的白二段淺湖砂壩砂體中已獲得工業油流。這得益于淺湖砂壩的粉—細砂巖具有較好的儲集物性(圖3c),其孔隙度多在4.8%~14.1%,平均9.03%,以及淺湖砂壩砂體被淺湖泥包裹形成的良好圈閉條件。盡管如此,筆者認為白三段內發育的大面積水下分流河道砂體應成為瑪西斜坡區油氣勘探的首選目標(圖8c)。

自上個世紀八十年代以來,辮狀河三角洲內的水道砂體一直被國內外學者視為良好的油氣儲層[16-17]。瑪西斜坡區白堿灘組三段內發育大面積的水下分流河道砂體,儲集物性良好(圖3a,b),物性資料表明,水下分流河道砂巖的孔隙度在7.8%~17.5%,平均12.87%;此外,在巖心上已發現含油的水下分流河道細礫巖、中—細砂巖(圖5c),說明其為良好的油氣儲集層;三疊系白堿灘組與上覆下侏羅統八道灣組之間發育了T—J 區域性不整合面,可作為油氣封閉條件;此外,上覆八道灣組二段主要發育一套厚度穩定的泥巖,局部夾有煤層,可作為良好的區域蓋層[18]。

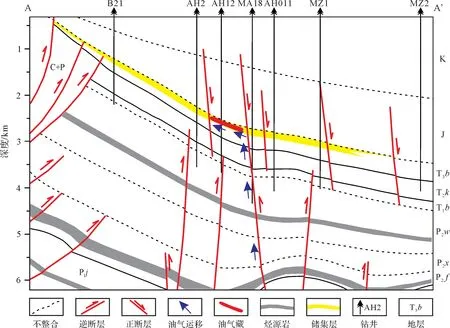

斷層發育方面,瑪湖凹陷內共發育3 期斷裂組合,其一為海西期形成的近北東—南西走向的逆斷層,斷開地層為二疊系—下三疊統(圖9);其二為印支期形成的一組近北西—南東走向的走滑斷層,如大侏羅溝走滑斷裂、百口泉南走滑斷裂及百口泉走滑斷裂等,斷開地層為二疊系—下侏羅統[18-19];其三為燕山期形成的近北東—南西走向的正斷層,斷開地層為三疊系—下白堊統(圖9)。在瑪湖凹陷中淺層內主要發育印支和燕山期的小斷距走滑斷層和正斷層[18-19],一方面,燕山期正斷層可與前述T—J 區域性不整合面等共同組成良好的“斷層—不整合”圈閉條件(圖9);另一方面,這些斷層可作為良好的油氣運移通道—瑪西斜坡區內的較深層海西期逆斷層和燕山期的中淺層、小斷距正斷層在垂向上呈“樓梯式”相連[19],使得來自下二疊統風城組和中二疊統下烏爾禾組的烴源巖的油氣得以垂向長距離的高效運移,并在白堿灘組三段內的水下分流河道砂體中沿上傾方向橫向運移、聚集成藏,形成規模可觀的“斷層—不整合”油氣藏(圖9)。

圖9 瑪西斜坡白堿灘組油氣成藏模式Fig.9 Hydrocarbon reservoir model of Baijiantan Formation in the western slope of the Mahu Depression

值得一提的是,最近在研究區內AH12、AH204及AH208等井的白三段水下分流河道砂體中鉆遇了高產油流,證實了這一論斷的可靠性。因此,瑪湖凹陷三疊系白堿灘組三段內的水下分流河道砂體理應成為下一步油氣勘探工作的重點。

5 結論

(1)白堿灘組沉積時期,瑪西斜坡區發育湖泊和辮狀河三角洲兩類沉積相,其內可分為淺湖、辮狀河三角洲前緣和前三角洲共3個亞相及淺湖砂壩、淺湖泥、水下分流河道、河口砂壩、支流間灣及前三角洲泥共7個微相類型。

(2)白堿灘組自下而上表現為由淺湖沉積到辮狀河三角洲前緣沉積的進積過程,沉積演化規律十分清楚。

(3)白堿灘組三段內的水下分流河道砂體儲集物性好,加之與T—J區域性不整合面、八道灣組泥巖和瑪湖凹陷西斜坡區內中淺層正斷層等良好匹配,可形成優良的圈閉條件與油氣成藏條件,應是研究區下一步油氣勘探的首要目標。