童謠里的陪伴

文 宋寧剛

(作者系西安財經大學文學院副教授)

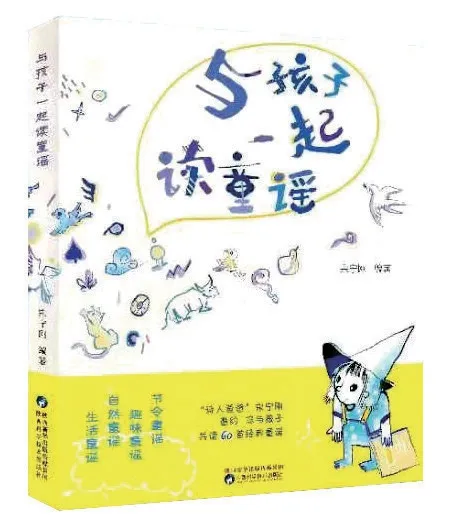

有了孩子之后,我才關心起親子交流與共讀這個話題。從自己孩子出發,對之進行觀察,留意親子之間的互動,專門進行記錄……我出版了《寫給孩子的詩》一書,之后又應邀編寫了《與孩子一起讀童謠》。

很多人都是聽著童謠長大的,在陪伴孩子的過程中,我有時也會脫口念出一些童謠。編寫《與孩子一起讀童謠》,是希望父母能夠與孩子一起沐浴在親子時光的溫馨之中,深度陪伴、參與孩子的成長,充滿歡欣地領受這份來自生命的純美禮物。

1

父母的陪伴,對于孩子的成長至關重要。陪伴,不單純是父母陪在孩子身邊,更需要父母積極地參與孩子的成長,與孩子有高頻的互動、交流。只有通過交流,才能更好地刺激孩子的神經發育,促進其心智成長,建立起對這個世界的安全感、信任感、自信心,以及對生活的愛。

在孩子小時候,與孩子一起閱讀,是一種非常好的陪伴方式。而童謠,就非常適合與孩子共讀。

比如這首大家耳熟能詳的童謠:一二三四五,上山打老虎。老虎沒打到,打到小松鼠。松鼠有幾只?讓我數一數。數來又數去,一二三四五。五四三二一,一二三四五。

對成年人來說,文字非常簡單,似乎也不甚有趣。但是對于正在學說話的孩子,從這樣的童謠中學到的東西可能是多重的,比如數字,比如老虎、松鼠等動物,比如為什么打老虎,怎么打到了松鼠,以及怎樣數數。就此來說,一首童謠,幾乎可能發展成為若干個故事和若干場討論。更不用說,孩子在聽這樣的童謠時所收獲的單純的歡喜與滿足。

讀童謠的時候,父母要引導孩子充分看到繪本里的內容,特別是因為大意而忽視的東西。可以導游式地一一指點,也可以一問一答式地引導孩子自己發現。或者更普遍地,從前一種逐漸過渡到后一種方式。

孩子注意力集中的時間很有限,我們需要在他們的注意力尚能集中、尚有耐心的幾分鐘里,引導他們積極地閱讀,乃至思考。一旦發現分神,就不要強求。

也可以用游戲的方式。比如“你拍一,我拍一”,配上拍手的動作;比如“上山打老虎”,配上拍手或敲打的節奏,等等。這些形式,也會更好地吸引孩子進入閱讀、跟隨大人唱誦。

還可以用沉浸式的方式。比如像《過了臘八就是年》這樣的童謠,完全可以當作故事,從臘八、臘月二十三,講到大年三十。

總之,童謠不只是念唱的,更可以是好玩的游戲。在這些形式輕松、多樣的游戲中,順帶也鍛煉了孩子嘴巴(語言)、大腦、情緒、身體(活動)等,促進身心成長,更重要的是讓孩子感受到充滿書香和愉快的家庭氛圍。

2

共讀既是通過一起讀來增長知識、提高認識,同時,也是一種無可替代的陪伴和交流。也因此,它是一種事半功倍、一舉多得的活動。

共讀的過程,也是孩子向大人學習閱讀、模仿閱讀的過程。不要小看這種模仿,它作為一種不經意的示范,對孩子養成閱讀的習慣是非常具象和直觀的。

在共讀中,一般都伴隨著大人的讀和孩子的聽。傾聽習慣的養成,對于孩子長大后走上社會,也至關重要。從閱讀效果與人格發展的一些研究結果來看,傾聽不僅是一種行為,也是一種能力,更是教養的體現;善于傾聽的人,一般而言,也會具有較好的洞察力、理解力、耐心、同理心,對他人的善意以及與他人溝通的能力等等。因此,共讀,聽起來似乎是件小事,實則會輻射和影響他們的一生,使孩子終生受益。

此外,閱讀的過程,也是培養孩子對藝術的敏感力、提高認知力和審美力的過程。過去幾十年,中國經歷了一個從物質匱乏到物質相對比較充足的過程;未來幾十年,必將經歷一個從有到好的過程。所謂“好”,既是指質量,也是指審美和更加人性化。人性化,本然地包含著培養和提高人的審美趣味。孩子在小時候,讀的更多是圖文結合的書,只有圖文俱佳的書,才會在無形中培養孩子的審美趣味。

期待通過培養閱讀能力、趣味和習慣,孩子們在日后的成長中,對美有更強的感受力,對道理有更好的領悟力,對生活有更豐富的理解力,對可能的困難和不幸有更深的承受和包容力,能夠生活得更加優雅、文明、富有尊嚴。