城市建成區內國家濕地公園調整探析:以貴陽阿哈湖國家濕地公園為例

蘇 琴

(國家林業和草原局西南調查規劃院,云南 昆明 650031)

國家濕地公園屬于自然公園,是經國家林草局批準設立、按照有關規定予以保護和管理的特定區域(國家林業局, 2017)。截至2017年底,我國已建立國家濕地公園898處(濕地中國, 2021)。位于城市建成區內的國家濕地公園數量眾多、建設發展快,其輻射范圍大、受益面廣、生態服務功能顯著。由于受制于當年申報設立時的技術手段,以及對濕地、濕地公園和空間規劃認識的歷史局限性,國家濕地公園在規劃層面存在一些普遍問題,比如濕地公園范圍與永久基本農田、城鎮建設用地等交叉重疊,這些問題已嚴重制約城市建成區內國家濕地公園的升級發展。

2018年1月國家濕地公園對功能分區進行了修訂,根據濕地公園功能需求劃定了保育區;根據自然條件和管理需求,劃分了恢復重建區和合理利用區,實行分區管理(國家林業局濕地保護管理中心, 2018)。2019年11月中辦、國辦發文要求國土空間規劃統籌劃定落實生態保護紅線、永久基本農田控制線、城鎮開發邊界三條控制線。在新形勢、新要求下,濕地公園范圍和功能區優化調整成為城市建成區內國家濕地公園的迫切需求,位于貴陽市中心城區的貴陽阿哈湖國家濕地公園,積極開展范圍和功能區優化調整的探索。

1 阿哈湖國家濕地公園概況

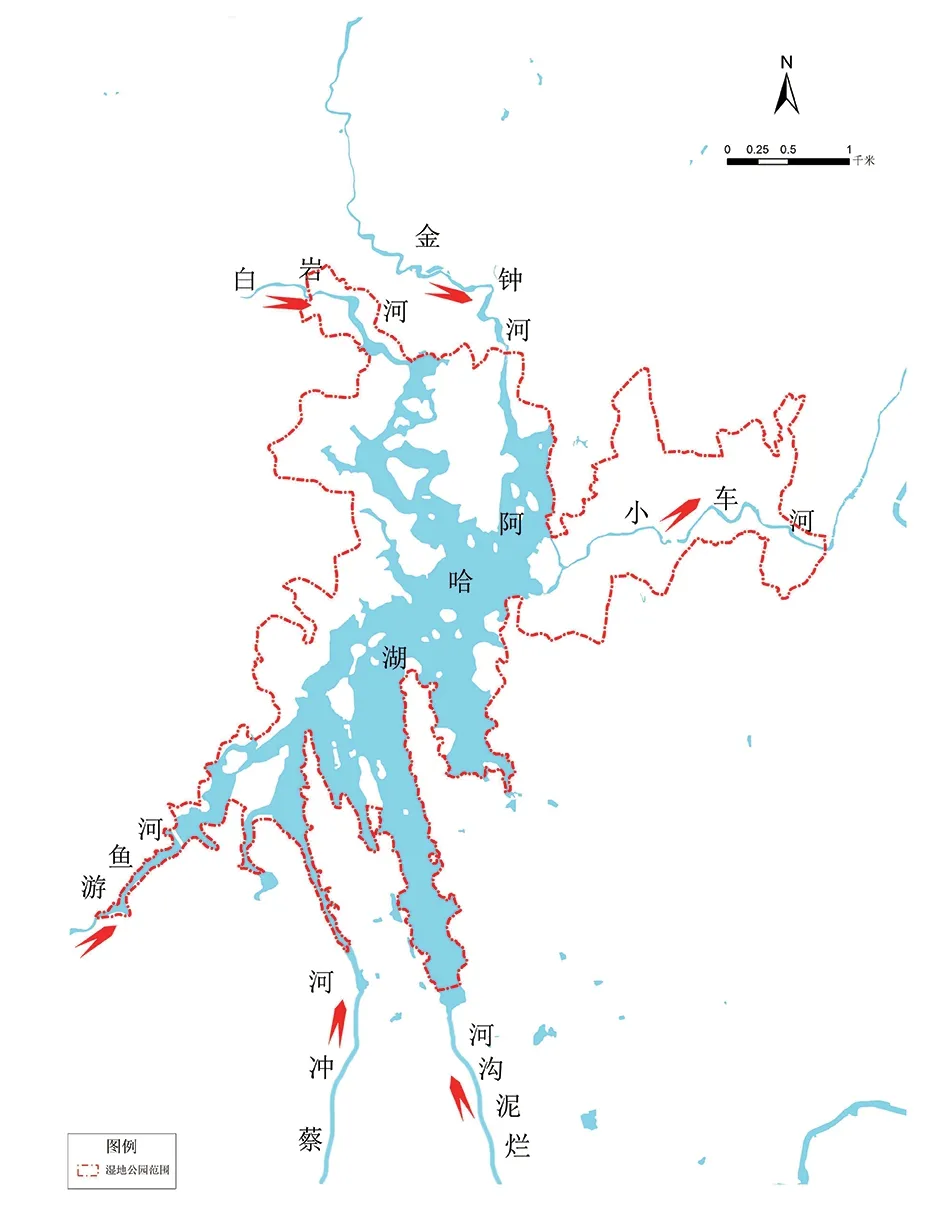

貴陽阿哈湖國家濕地公園原規劃總面積1 218 hm2,涉及貴陽市的花溪區、南明區、云巖區和經開區4個區,包括阿哈水庫和壩下小車河城市濕地公園(圖1)。阿哈水庫是貴陽市城市飲用水源地之一,水質評價為Ⅲ類,實行嚴格的保護保育。小車河城市濕地公園實行免費開放政策,承載了城市休閑公園的主體功能,是貴陽市民假日休閑、濕地科普宣教的熱門景點,提升了貴陽城市品位。

圖1 濕地公園水系示意圖Fig.1 Diagram of wetland park water system

2 規劃問題分析

2.1 原規劃范圍邊界與實際存在偏差

按照阿哈湖濕地公園原總體規劃范圍邊界GIS數據進行現場踏查,發現濕地公園范圍邊界與現場實際地塊情況存在偏差,主要問題是:村莊、城市住宅小區、市政道路的小部分被劃入公園范圍,其余大部分在公園范圍外,涉及面較大,包括阿哈寨、金山村、竹林村、爛泥村、四方河村、太慈社區、車水路等,易引發社區管理矛盾,確界立標工作難以開展,導致周邊社區的生活生產活動對濕地生態帶來嚴重的人為干擾。由于原規劃沒有采用國土二調數據,沒有對接花溪區、南明區、云巖區、經開區4個區的城市規劃,受技術條件制約,導致邊界線比較粗略,邊界數據與現場實際情況誤差較大。

2.2 原規劃范圍與永久基本農田控制線相沖突

阿哈湖濕地公園包括5條入庫支流,經現場踏查和永久基本農田數據比對,發現原范圍內存在大量的基本農田,主要分布于入庫支流的湖汊沿岸。存在部分地塊用地地類與現地實際情況不符的問題,比如湖汊沿岸的喬灌林地、湖心島林地等,現地為林地,數據顯示是永久基本農田。由于原規劃沒有對接永久基本農田數據,阿哈湖濕地公園范圍與永久基本農田重疊,造成保護管理工作的沖突。

2.3 原規劃范圍與城市建成區重疊

阿哈湖濕地公園東部為壩下原小車河城市濕地公園,與城市建成區重疊,部分城市建設用地存在權屬爭議,主要涉及客裝廠建設用地、國際城小區居住用地及綠地、市政道路車水路規劃用地、蘭草壩村莊宅基地。地塊現狀以居住建筑居多,還包括辦公建筑、綠地、城市道路、停車場地等,都是阿哈湖濕地公園設立前取得的土地使用權。由于原小車河城市濕地公園屬于城市公園,與阿哈水庫整合申報設立國家濕地公園,在實際工作中發現上述用地權屬爭議。

2.4 原功能區規劃不科學

(1)原規劃將阿哈寨部分村莊劃入保育區,阿哈寨位于阿哈湖的臨水面山,緊鄰水域,直接威脅水生態安全。

(2)原規劃將湖汊沿岸的全部耕地、村莊建設用地納入到濕地公園的恢復重建區。湖汊沿岸的耕地均為基本農田,已承包到戶,是當地村民的重要收入來源,退耕困難、恢復重建的實施難度很大。

(3)原規劃將公園東部的居住建筑及市政道路劃入管理服務區。村民、市民的交通出行與公園管理的矛盾沖突,影響城市基礎設施建設。

(4)原功能區規劃不適應《國家濕地公園管理辦法(修訂版)》關于功能分區的要求(張齊立, 2020),不能有效指導阿哈湖濕地公園按照新辦法、新要求開展保護管理工作。

3 調整方案探討

3.1 明確調整目標

以“提升濕地生態系統質量和穩定性”為原則,保護阿哈湖庫塘濕地生態系統結構和功能的完整性,維護濕地生態過程,防止濕地退化。形成符合“三區三線”、科學適度有序的生態空間布局(中共中央辦公廳, 2019),保障濕地資源的可持續利用,促進濕地生態效益發揮最大化。

3.2 創新調整方法

3.2.1 堅持多規融合的理念,統一空間布局2017年國家啟動開展了9個省級空間規劃試點,推進“多規合一”,貴州省位列其中。在阿哈湖濕地公園范圍和功能區調整過程中,應堅持多規融合的理念(顧朝林, 2015)。首先,根據《全國主體功能區規劃》確定阿哈湖濕地公園所在貴陽市為國家層面的重點開發區域,明確其主體功能,根據《全國生態功能區劃(修編版)》確定阿哈湖濕地公園所在區域為西南喀斯特土壤保持重要區,明確其生態區位。其次,對接貴陽市“十三五”規劃、涉及4區的城市規劃、國土土地利用規劃、生態環境保護規劃、阿哈湖水源保護地規劃、水污染治理規劃、林業保護規劃、交通規劃和文旅發展規劃等規劃,重點對接阿哈湖水源地保護區規劃,疊加相關規劃數據,統一空間布局,避免“三區三線”沖突,避免與水源地保護區功能分區相沖突。

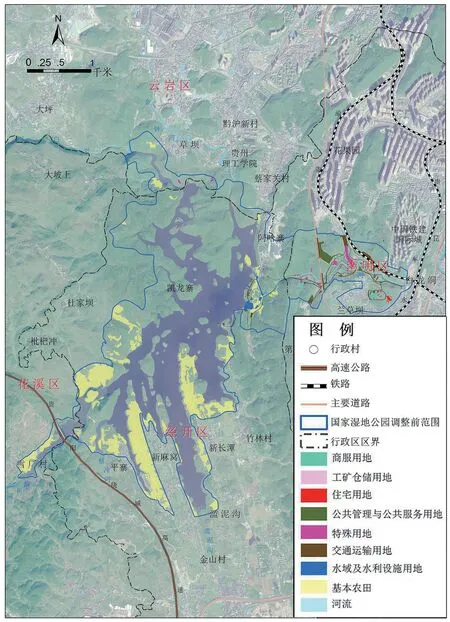

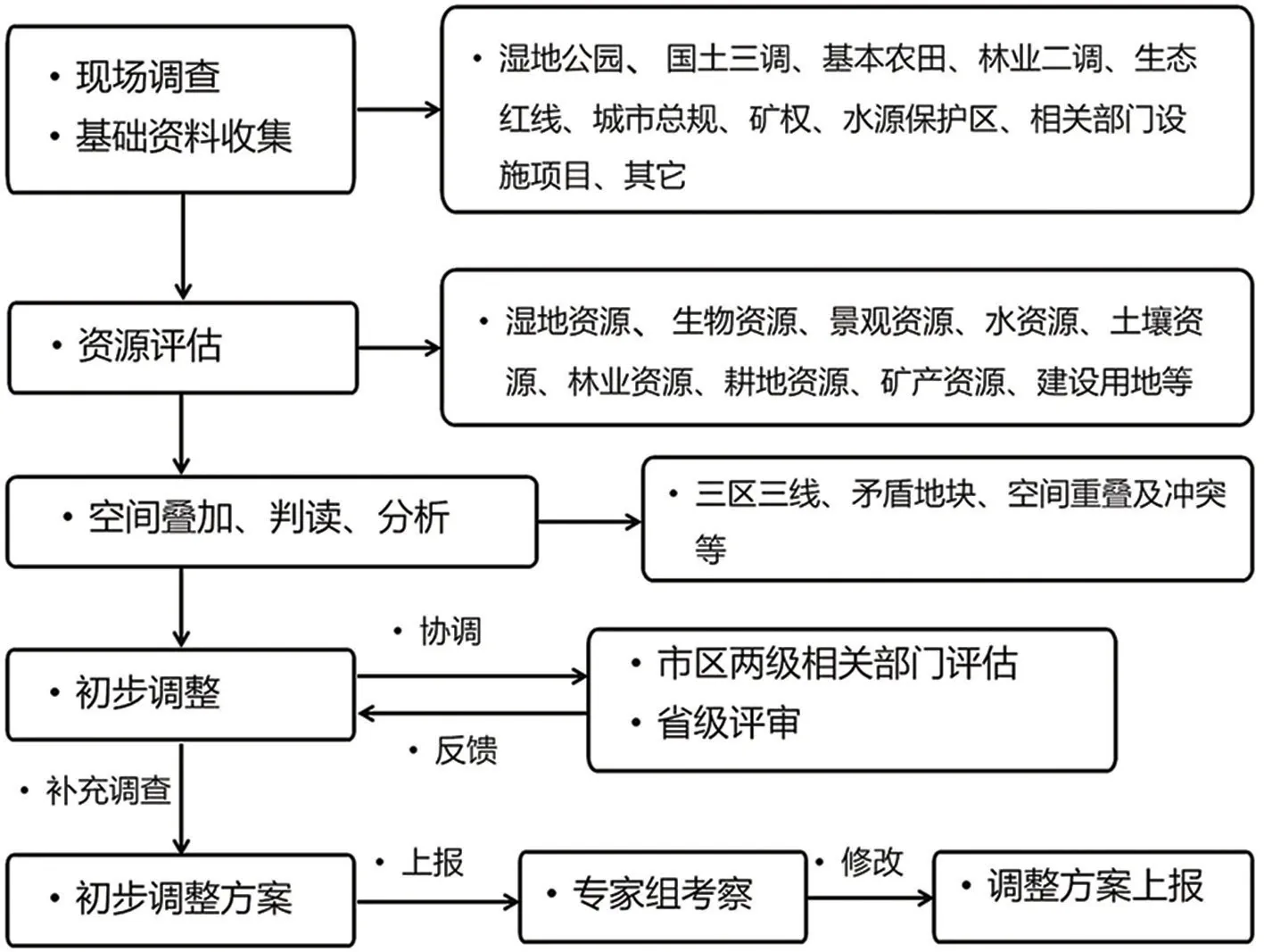

3.2.2 探索建立循環機制及標準技術流程阿哈湖濕地公園位于貴陽市中心城區,與“三區三線”有重疊、交叉,矛盾地塊復雜多樣(圖2),涉及相關利益部門和群體眾多,規劃調整技術要求高、反饋流程多、協調難度大。因此,必須堅持生態文明理念,堅持“阿哈湖濕地公園是自然保護地體系中的自然公園”這一基本屬性,對阿哈湖濕地實行“全面保護、科學修復、合理利用、持續發展”的方針。探索建立調整方案評估、反饋、協調的循環機制,首先,要求各部門相關規劃數據疊加后加以精細化甄別、比對、分析、統計;其次,橫向銜接涉及4區相關部門,開展多部門校核、反饋、調整和評估,國土資源部門是重點對接部門;同時,與周邊相關利益群體和企業開展咨詢、訪談、調查和協調工作;縱向主要針對省市兩級主管部門,向貴陽市林業局、貴陽市政府和貴州省林業局積極匯報。通過建立多輪次循環的標準技術流程,完善調整方案,保障方案的科學性、合理性、適宜性(圖3)。

圖2 矛盾地塊梳理示意圖Fig.2 Diagram of sorting out contradictory plots

圖3 技術路線示意圖Fig.3 Diagram of technical route

3.2.3 應用新技術,完善規劃體系 首先應以國土空間規劃要求建立基礎數據庫,包含矢量數據、遙感影像數據、地形圖高程模型數據、地理實體數據、三維模型數據、新型測繪產品數據等地理信息(自然資源部辦公廳, 2019)。運用3S技術、航天航空遙感RS、地理信息系統GIS與計算機輔助設計CAD集成使用等新技術,全球定位系統GPS定位復核、無人機視頻輔助甄別,建立基礎數據庫,為構建智慧濕地綜合平臺及調整、規劃、管理、監測工作提供技術基礎。

調整成果應適應濕地公園升級發展新階段、高水平管理新要求以及數字化新生態要求(何為等, 2021),完善規劃成果內容體系,豐富規劃成果形式,包括文本、圖件、表格、GIS數據包、視頻照片、歷年衛星影像資料等。其中,GIS數據包是核心內容,涵蓋相關部門涉及阿哈湖濕地公園的全部信息,包括空間數據和屬性數據。

3.3 統一技術要求

(1) GIS數據統一采用2000國家大地坐標系,與國土三調數據格式相統一。

(2)以高分辨率的衛星影像圖為底圖,以國土三調數據為準,疊加永久基本農田數據、林業二調數據、公益林數據、濕地二調數據、有爭議的城市建設用地數據、農村宅基地數據,綜合分析比對,梳理矛盾地塊。

(3)調整后實際濕地總面積不得減少;調出阿哈湖濕地公園設立前的城市建設用地,調出保育區和恢復重建區的村莊和永久基本農田,調入無權屬爭議的面山林地;避免濕地公園范圍內開天窗。

(4)范圍邊界(含功能區界)應盡量沿著用地斑塊邊界、明顯地物地界或自然地理界限,進行優化調整,方便下一步勘界定標工作的實施。

(5)執行《濕地總體規劃導則》要求,功能區劃由5個功能區調整為3個功能區,調整后保育區、恢復重建區的面積之和應大于濕地公園總面積的60%,且調整后保育區、恢復重建區的濕地面積之和應大于濕地公園濕地總面積的60%。

3.4 形成科學合理的調整方案

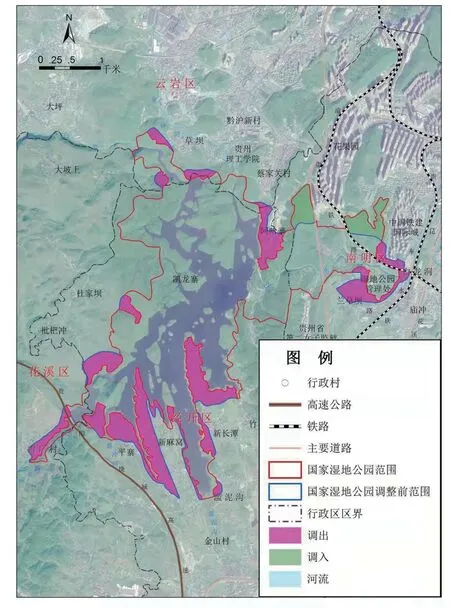

阿哈湖濕地公園原規劃總面積為1 218.00 hm2,技術糾偏后實際濕地面積為437.93 hm2,濕地率為35.95%。以國土三調成果為準,結合現場實際情況,經相關各部門多輪次的調整、評估、反饋、協調,最終形成科學合理的調整方案:調出阿哈湖濕地公園設立申報前的村莊宅基地、基本農田、設立前城市建設用地,調入具有保護價值的、用地權屬無爭議的、水庫面山的國有林地;調出面積達233.77 hm2,其中基本農田占比達到63.4%,村莊宅基地占比17.17%。調整后濕地公園范圍內不得開天窗,零星基本農田摘帽退出;總面積由1 218 hm2降至1 024.71 hm2;濕地總面積不變,保持437.93 hm2,濕地率由35.95%增至42.74%。功能區調整為保育區、恢復重建區和合理利用區3個功能區,保育區、恢復重建區的面積占比由原來的79.8%上調為80.37%,合理利用區面積占比由原來的16.26%上調為19.63%(圖4)。

圖4 范圍調整方案示意圖Fig.4 Diagram of boundary adjustment plan

4 結論與建議

貴陽阿哈湖國家濕地公園的調整方案優化了范圍和功能區布局,有利于保障水生態安全,提升濕地生態系統的質量和穩定性;有助于化解爭議區域的管理矛盾和沖突,增強濕地公園管理與發展的前瞻性、針對性及可持續性(夏奉梅等, 2020);有利于擴大生態溢出效益,促進貴陽阿哈湖國家濕地公園的升級發展。

建設以國家公園為主體的自然保護地體系,對國家濕地公園的建設發展提出新要求、高要求。通過阿哈湖濕地公園的調整實踐,建立標準技術流程的調整方法,為新時期城市建成區內國家濕地公園的科學合理調整提供可借鑒的方案,促進區域社會經濟的可持續健康發展。

城市建成區內的國家濕地公園用地類型復雜多樣,涉及的相關利益部門和社會群體眾多,利益平衡與協調更加復雜。總結阿哈湖濕地公園調整工作經驗,對城市建成區內的國家濕地公園調整提出以下建議:

4.1 遵循區位理論,堅持生態區位重要性為底線

評估國家濕地公園的生態區位重要性,奠定調整工作的底線要求。貴州是長江上游唯一的國家生態文明試驗區,阿哈湖濕地公園是貴陽市全面對標全國生態文明示范城市的重要生態節點,生態區位非常重要。根據當前空間規劃區位理論(全國城市規劃執業制度管理委員會, 2011),濕地公園位于西南喀斯特土壤保持重要區,屬于生態區位、生態空間,調整工作的首要任務是保障其生態系統結構的穩定性和完整性,調整方案應堅持“濕地保護面積不減少、保護強度不降低、保護性質不改變”的總體要求,調整后應有利于增強保護管理力度、擴大生態服務功能效益、拓展生態服務輻射面、提升城市綜合品質。

4.2 遵循可持續發展理論,堅持城市公園的基本屬性

城市建成區內的國家濕地公園具備城市公園的基本屬性 ;是滿足城市居民的休閑需求,提供休息、游覽、鍛煉、交往以及舉辦科普宣教、濕地文化活動的重要場所;是城市生態系統、城市景觀的重要組成部分。調整工作不能片面強調其自然保護地的生態屬性,應更加重視其城市公園的公共屬性。城市建成區內的國家濕地公園,可以集中反映所在城市的生態效益、社會效益、經濟效益、文化底蘊和精神氣質的融合發展水平,是城市可持續發展的重要節點。調整方案應充分考慮其作為城市公園的公共屬性和功能,根據實際情況科學增加合理利用區域,為其預留城市公共建設性質的發展空間。結合新時代“公園城市”建設理念(李景陽等, 2021),通過科學合理的調整,大力增強城市建成區內國家濕地公園的城市服務水平,促進其朝著高品位、多元化的現代城市生態公園的方向發展。