西藏氣候舒適度時空分布特征及主要旅游城市避暑資源分析

寧文博,李春艷,劉 賽*,趙婉露,冀翠華,王式功

(1.成都信息工程大學大氣科學學院/高原大氣與環境四川省重點實驗室,四川 成都 610225;2.西藏自治區氣象局氣象災害防御中心,西藏 拉薩 850000;3.開封市氣象局,河南 開封 475000)

隨著國民經濟的快速增長、人民對美好生活需求的不斷提高,加上城市化加快、全球氣候變暖、極端天氣事件的不斷增多,對相關人群健康產生重要影響,特別是異常天氣和氣候帶來的種種不適引起了廣泛的關注,也使得人們越發迫切向往通過康養旅游的方式來尋找適合的短期居住地、享受舒適氣候環境的康養生活。相關行業響應國家促進健康旅游發展的政策號召,打造了許多產業要素齊全、產業鏈條完備、公共服務完善的綜合性康養旅游目的地,豐富康養旅游內容,推動康養旅游示范基地建設。西藏位于中國西南部,平均海拔在4 000 m以上,地形復雜多樣,被稱為世界屋脊,也被稱為“地球第三極”。西藏的優美風景一直被世人贊美,同時也擁有許多名揚世界的旅游勝地,自從西藏鐵路開通以來,西藏地區的旅游業愈發旺盛,旅游人數逐年增多,西藏地區豐富的避暑康養資源也愈受關注。并且隨著全球氣候變暖,西藏年平均適宜度提高,夏季適宜天數逐漸增加并向春秋兩季延伸,冬季適宜天數較低[1]。在選擇西藏作為避暑康養旅游的目的地時,應綜合考慮該地的氣候變化特點、舒適度以及是否宜居等要素,因此本研究具有重要現實需求和意義。

但是大多數的研究都是從單一氣象要素的變化方面評估健康氣候,具有一定的局限性。因此提出采用舒適度指數來綜合評估氣候變化對人類生產生活和健康保養的影響。人體舒適度指數是評價在不同的氣候條件下人的舒適程度感,根據人類肌體與大氣環境之間的熱交換而制定的生物氣象指標,用以了解城市環境氣象狀況,提高人們的生活質量和工作效率[2-3]。

國外很早就開始了人體舒適度的研究,Hill等[4]在1916年使用模擬的方法度量環境對人體散熱強度的影響。Terjung[5]在1966年提出了舒適度指數和風效指數的概念。Oliver[6]提出用氣溫—濕度指數和風效指數來評價氣候對人體的影響。Da Silva等[7]通過對典型熱帶城市的氣候特征評估,得出城市化改變了城市人體舒適度的結論。Victor等[8]研究得出低溫和高濕度更有利于人體舒適度,但是和溫度的相關度更高。

國內的人體舒適度研究從20世紀90年代開始才有較快的發展。郭成香等[9]對四川省夏季舒適度進行模糊綜合評判,得出了該省夏季舒適度的水平分布特征。賈海源等[10]采用改進的人體舒適度指數kssd計算得出甘肅省的平均舒適度水平表現為冷到舒適。胡毅等[11]采用了溫濕指數計算了成都地區的人體舒適度并分析該地區的人體舒適度指數對當地旅游的影響。蒲金涌等[12]得出除甘南高原外各主要城市氣候舒適度都比較高。李宏艷等[13]分析了新疆伊寧市氣象資料,得出5—9月為最舒適月份。陶生才等[14]得出敦煌5、9月為最佳旅游月份。張志薇[15]通過研究中國大陸的舒適度特征,發現極冷和極熱不舒適是造成循環系統疾病患者死亡的主要原因。

但是目前對于西藏的舒適度時空分布特征的研究較少,主要是研究該地區氣候和舒適度的年際變化,沒有對西藏的避暑旅游資源進行細致分析,并且使用的舒適度計算方法也各不相同。本文采用王式功等[22]提出的一種基于“黃金分割率”和新理念的人體舒適度計算方法,并對舒適等級進行劃分,該方法考慮的緯度、月份和海拔高度對體感溫度的影響,從而能更加合理地評估西藏的氣候舒適度。通過統計不同的時間尺度內不同舒適等級出現的日數,探究西藏地區的舒適度時空分布特征,并分析5個主要旅游城市的氣候康養資源,一方面為到西藏觀光旅游和避暑康養人群提供參考依據,另一方面為西藏地區觀光與避暑康養旅游的高質量發展提供技術支持。

1 數據與方法

1.1 資料介紹

選取西藏地區39個站點1970年1月1日—2017年12月31日的逐日地面觀測資料,包括日平均氣溫、日降水量、日照時數、相對濕度、風速等氣象要素;并對氣象數據進行質量控制,將站點遷移前后海拔高度差異>10 m或者缺測日數>1%的站點剔除,保證資料時間長度一致,得到處理后的39個地面臺站資料。

1.2 計算方法

1.2.1 氣候季節的劃分

日常生活中對四季的劃分通常有天文、氣象、節氣、農歷、物候、候溫等多種方法,天文劃分法以春分(3月21日)、夏至(6月22日),秋分(9月23日),冬至(12月22日)分別作為春夏秋冬的起點。為了使季節日期固定,與實際氣候結合較密切,氣象劃分法以3—5月為春季,6—8月為夏季,9—11月為秋季,12月—次年2月為冬季。本文根據2012年中國氣象局發布的《氣候季節劃分》(QX/T152—2012)對西藏四季進行劃分。

1.2.2 體感溫度計算方法及相應舒適度劃分

本文采用基于“黃金分割率”的體感溫度計算方法[16]對資料進行計算處理,方法步驟如下:

(1)采用黃金分割率,將人體平均體溫(36.75℃)與黃金分割率(0.618)的乘積作為健康裸露人體的最佳舒適溫度。同時考慮人體地區適應性,對最佳舒適溫度進行時空訂正(緯度、季節、海拔高度),將時空訂正后的溫度作為該地區的最佳舒適溫度Ts。當實際溫度Ta高于Ts時,則認為該時段處于高溫時段,反之則處于低溫時段,空氣中的濕度條件和降水之間存在直接的關系。最佳舒適溫度Ts:

Ts=22.7[1.0-0.3sin(φ-23.5)]-0.3cos(15(M-1))

其中,[1.0-0.3sin(φ-23.5)]是緯度調整項,是季節調整項是海拔高度調整項。φ是緯度;M是月份;H是海拔高度,單位m,僅對H>5 mm進行訂正。

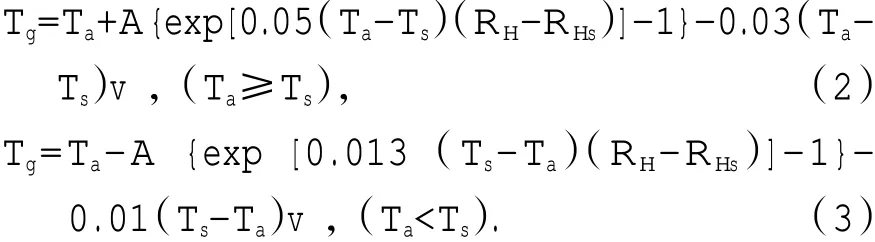

(2)再綜合考慮相對濕度、降水量、風速等與人體健康密切相關的氣象要素,最終構建的體感溫度表達式如下:

其中,A=36.75×(1-0.618)≈14;Ta是實際平均氣溫,單位℃;v是平均風速,單位m/s;RH是最佳舒適濕度,無降水時為50%,有降水時為61.8%;RH是實際相對濕度。A{exp[0.05(Ta-Ts)(RH-RHs)]-1}和A{exp[0.013(Ts-Ta)(RH-RHs)]-1}為濕度項,-0.03(Ta-Ts)v和-0.01(Ts-Ta)v是風速項。RH≤RHS時,濕度項不作用。

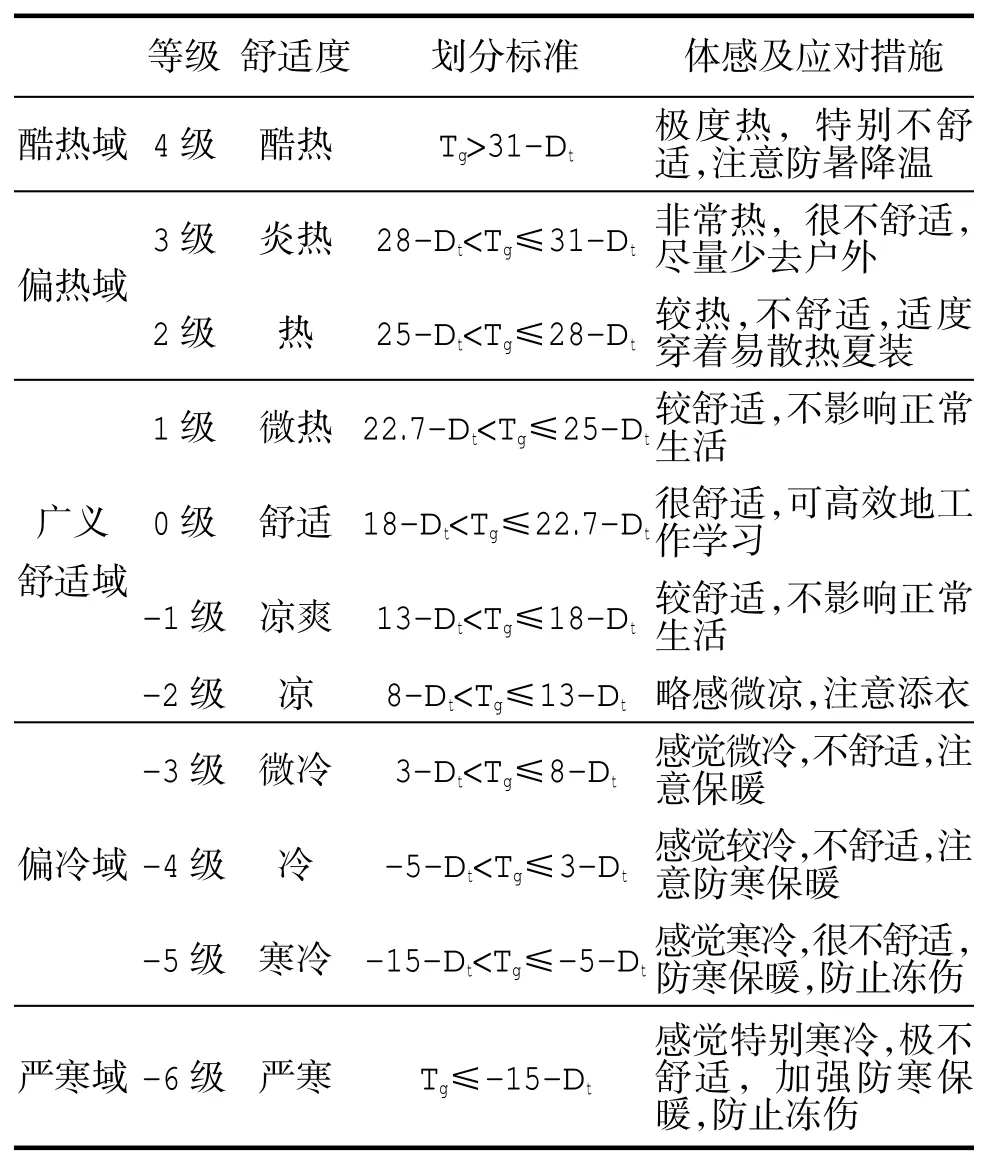

(3)根據氣象數據算出體感溫度Tg,將4級酷熱定義為酷熱域,3級炎熱和2級熱定義為偏熱域,1級微熱、0級舒適、-1級涼爽和-2級涼定義為廣義舒適域,-3級微冷至-5級的寒冷定義為偏冷域,-6級嚴寒定義為嚴寒域(表1)。

表1 體感溫度—舒適度動態劃分

2 西藏全區舒適度時空分布特征

2.1 年平均舒適度日數空間分布

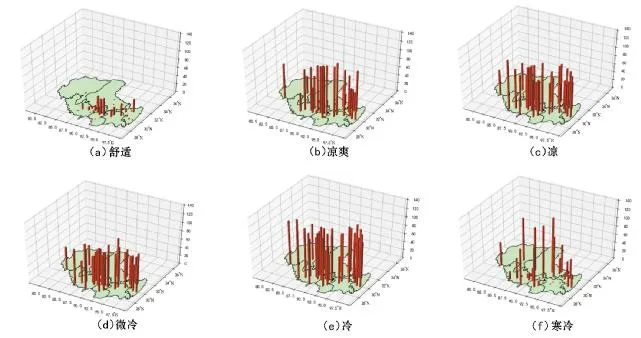

使用西藏39個站點1970—2017年的數據計算體感溫度,并劃分為相應的舒適度等級,再統計西藏地區48 a各舒適等級年平均日數,則得到各舒適度等級的空間分布(圖1)。

西藏地區的氣候舒適度整體上呈現東南暖濕而西北嚴寒的特點。由于西藏地區地處高原,平均海拔4 000 m以上,全年氣候較冷,因此未出現熱、炎熱和酷熱的等級,只出現舒適、涼爽、涼、微冷、冷及寒冷6個舒適度等級。

由圖1a可知,1970—2017年舒適等級日數最多的地區位于西藏東南部地區,主要分布在29°~32°N,87.5°~97.5°E,位于拉薩、日喀則東北部、山南北部、林芝西北部和昌都西部,在地理位置上恰好位于雅魯藏布江中下游流域及瀾滄江流域兩側。其中舒適等級日數最大值出現在山南市加查縣和山南市貢嘎縣,兩地位于山南北部,分別與林芝和拉薩相近,舒適等級日數均為40.9 d/a,占全年總日數的11.2%。舒適日數出現較少的地區位于西藏地區西部及鄰近邊界處,全年舒適日數均<10 d。

圖1 1970—2017年西藏地區舒適度等級年平均日數空間分布

由圖1b可知,西藏地區涼爽等級的日數較多且分布較為均勻,除了西北部和南部邊緣地區涼爽日數較少,其余地區涼爽日數為60~120 d/a。其中林芝的涼爽日數最多,為122.4 d/a,占全年總日數的33.5%,北部地區大多沒有出現涼爽等級。

整個西藏地區涼等級和微冷等級的空間分布特點相似并且日數相近(圖1c,1d),涼等級和微冷等級的年平均日數分別為79、73 d,并且都在40 d/a以上,其中涼等級日數最多的地方為聶拉木縣,為119 d/a,占全年總日數的32.6%,微冷日數最多的地方為帕里縣,為109.1 d/a,占全年日數的29.86%。

冷等級出現的天數在整個西藏地區全年最高,冷等級平均天數為98 d(圖1e),其中浪卡子縣的冷等級天數最多,為128 d/a,占全年總日數的35%;林芝和加查縣的冷等級天數最少,分別為54.3、57.3 d/a,占全年總日數的14.9%和15.7%。

全年舒適等級日數較多的城市每年的寒冷等級日數都很少(圖1f),均<10 d/a,其中林芝、拉薩等旅游業發達的城市全年寒冷等級天數<3 d/a。而西藏南部和東北部靠近邊界地區的城市以及西部地區城市一年內的寒冷等級日數較多,其中安多縣的寒冷等級天數最多,為120.5 d/a,占全年總日數的33%。

總的來說,西藏地區氣候舒適度處于偏冷域及廣義舒適域,并且未出現微熱及偏熱、酷熱域的等級,這可能是由于南亞季風帶來的高空云量有效遮蔽了太陽輻射,形成了對青藏高原山地地面加熱的抑制作用[17],全年偏冷域天數始終遠多于廣義舒適域天數。廣義舒適域天數較多的城市主要分布在雅魯藏布江及瀾滄江流域,這些城市相對于其他地區城市的寒冷等級天數較少,舒適度和宜居度更高,更適宜作為康養旅游的目的地;其余地區大部分時間都處于偏冷域,極北部和極南部的邊界城市幾乎全年處于偏冷域。

2.2 季節舒適度日數空間分布

由于青藏高原受到地形、海拔、緯度等因素的影響,氣候和我國其他地區的差異很大,四季的開始和結束日期、季節長度也略有差別,因此青藏高原季節變化與我國其他地方都不相同,具有它自身的特殊性。

按照西藏四季的劃分標準,其天數分布情況為:5月30日—9月18日為春秋季節,持續112 d,9月18日—5月29日為冬季,持續253 d,屬于“常年無夏,春秋相連”,這個結論表明了在我國其他地區經歷夏季時,西藏處于春秋季的氣候特點。

由圖2a可以看出,西藏地區春秋季節整體舒適,除了東南方靠近邊界處的帕里縣、錯那縣的廣義舒適日數為51、50 d/a,其他地區城市幾乎整個春秋季都處于廣義舒適域等級。西藏地區冬季大部分城市偏冷,僅雅魯藏布江及瀾滄江流域城市舒適度日數>50 d/a(圖2b),其中加查縣舒適日數最多,為115 d/a,其次為林芝縣和貢嘎縣,舒適日數分別為109、108 d/a。西藏的西北部和南部靠邊界處舒適日數較少,大多低于10 d/a。

圖2 西藏地區春秋季(a)和冬季(b)廣義舒適域日數空間分布

綜上所述,西藏地區春秋季舒適度高于冬季。由于青藏高原在天文季節的夏季起熱源作用,在冬季起熱匯的作用,使青藏高原的夏季平均體感溫度低于東北地區,冬季平均體感溫度高于東北地區[18]。在春秋季節西藏地區適宜作為避暑康養旅游的目的地;而冬季雅魯藏布江及瀾滄江流域城市舒適度相對較高,該區域的氣候資源具有開發西藏冬季旅游的潛力。

3 西藏主要旅游城市舒適度特征分析

西藏作為近年來的熱門旅游省份,整個地區有55個3A級及以上景點,2018年西藏旅游人次達3 300萬人。人們在旅游出行時,舒適度是主要考慮因素,在旅行時享受令人舒適的氣候會讓人身心更加放松舒暢,同時舒適的氣候還能讓人身體各方面達到最佳狀態。

根據各城市的3A級及以上旅游景點數量和歷年平均旅游人數,本研究篩選出西藏旅游人數和景點相對較多的5個城市,分別是為拉薩市、林芝市、山南市、日喀則市和昌都市。通過分析比較5個城市的舒適度等級日數在年際、年代際和月的分布特征,探明5個城市的避暑旅游氣候資源及其舒適度差異。其中各城市的舒適度等級是對該城市所有站點的各氣象要素氣候平均值進行計算得出體感溫度,再通過舒適等級劃分表進行劃分得出。

3.1 廣義舒適域天數年際變化

圖3為1970—2017年5個城市的廣義舒適域日數的年際變化。在全球變暖的大背景下,5個城市的廣義舒適域日數隨年際變化趨勢相同,均是隨年際增長而增加,并且均通過了α=0.05的顯著性檢驗,冷不舒適天數逐年下降。其中山南的廣義舒適域日數的年增長趨勢最大,為0.74 d/a,昌都的年增長趨勢最小,為0.31 d/a。歷年5個城市中年均廣義舒適域日數最多的城市為林芝,舒適日數約為222 d,其次為拉薩,舒適日數約為211 d,日喀則的年均舒適天數約為195 d,山南和昌都的舒適日數最少,約為170 d,與林芝相差53 d。

圖3 主要旅游城市廣義舒適域天數年際變化

在全球氣候變暖的背景下,西藏主要旅游城市的廣義舒適域天數隨年際增長而增加,適宜旅游的時間段增長。拉薩和林芝的年均廣義舒適域日數較多,相比山南、日喀則和昌都,更適宜作為旅游的目的地。

3.2 舒適域天數年代際分布

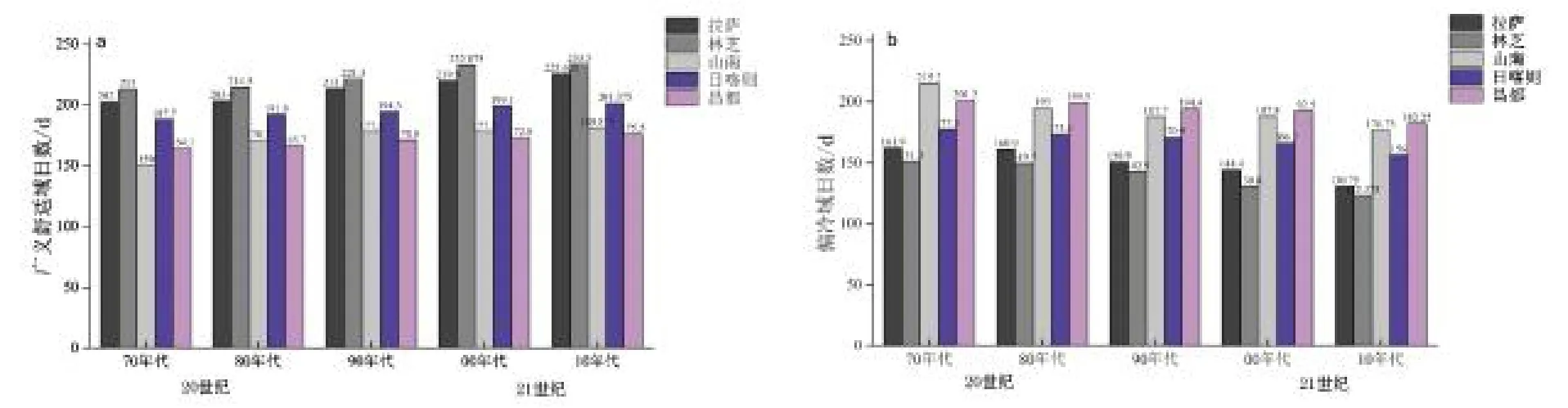

通過年代際劃分,得到5個城市每個年代際的年平均廣義舒適域日數和偏冷域日數(圖4)。在全球氣候變暖的背景下,5個城市的廣義舒適域和偏冷域的年代際變化趨勢大致相同,廣義舒適域日數逐漸增多,偏冷域日數逐漸減少;其中林芝的廣義舒適日數最多,偏冷日數最少,其次是拉薩,山南和昌都的廣義舒適日數較少,偏冷日數較多,這是由于山南南部地區昌都東部和北部地區的廣義舒適日數較少,因此山南和昌都總體的舒適度偏低。

圖4 廣義舒適域(a)和偏冷域(b)天數年代際變化

在5個城市的廣義舒適域日數變化中,拉薩和昌都在20世紀80—90年代的舒適日數增幅最大(圖4a),分別為0.99、0.51 d;林芝和日喀則在20世紀90年代—21世紀前10 a的舒適日數增幅最大,分別為1.16、0.48 d;山南在20世紀70—80年代的舒適日數增幅最大,為2 d。

3.3 年均各舒適等級對比

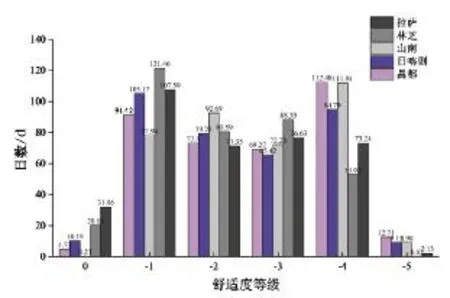

圖5是1970—2017年5個城市的年平均舒適度等級日數,5個城市的全年舒適度等級為0~-5,沒有出現嚴寒、微熱及以上的等級,全年都處于廣義舒適域和偏冷域。

圖5 主要旅游城市舒適等級年平均日數分布

拉薩和林芝的年均舒適等級日數較多,分別為31.96、20.13 d/a,占全年總日數的8.76%和5.52%,山南未出現舒適等級。林芝的年均涼爽等級日數最多,為121.46 d/a,占全年的33.28%,其次是拉薩和日喀則,山南的涼爽等級日數最少,為77.94 d/a。5個城市中,山南的涼等級日數最多,為92.69 d/a,占全年總日數的25.39%,其他4個城市涼等級日數為70~80 d/a。

5個城市全年涼爽等級日數最多,涼爽等級日數為503.36 d,其次分別是冷等級、涼等級和微冷等級,舒適等級和寒冷等級日數較少,分別為67.21、32.99 d。這是由于西藏高原具有獨特的高原氣候帶,具有西北嚴寒干燥、東南暖濕的特點,而5個主要旅游城市分布在西藏的東南部,因此涼爽日數較多,寒冷日數較少。

廣義舒適域包括舒適、涼爽和涼等級,經統計得出林芝廣義舒適日數最多,為222.17 d/a,占全年日數的60.87%;其次是拉薩,為210.89 d/a,占全年日數的57.78%;山南和昌都的廣義舒適域日數最少,分別為170.83、169.54 d/a,占比為46.8%和46.45%。山南和昌都的偏冷域日數較多,并且冷等級日數在全年中占比較多,山南的冷等級日數為111.94 d/a,占比為30.67%,昌都的冷等級日數為112.48 d/a,占比為30.82%。

5個主要的旅游城市中,林芝和拉薩舒適日數較多,舒適度最佳,山南和昌都的舒適日數最少,日喀則出現的舒適日數和偏冷日數相近。

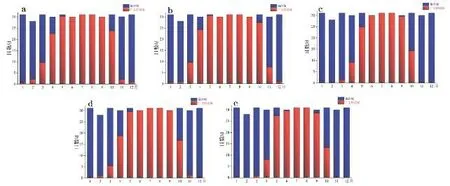

3.4 廣義舒適域月均分布

由圖6可知,5個城市的舒適等級天數從1月開始逐漸增加,從10月開始逐漸減少,一年中舒適日數最多的月份為5—9月,舒適日數占全年總日數的40%~42%,其中5個城市的7、8月均為廣義舒適域。而在4、10月,拉薩和林芝的廣義舒適域日數較多,山南、日喀則和昌都的廣義舒適域日數相對較少,大多集中在4月的下半月和10月的上半月。因此,若將拉薩和林芝作為目的地,可選擇的最佳旅游時間段為4—10月,而山南、日喀則和昌都的最佳旅游時間段為5—9月。

圖6 主要旅游城市廣義舒適域天數月均分布

由樂滿[19]的研究可知,華東、華南地區夏季的廣義舒適域日數較少,熱不舒適等級的強度在逐年擴大。在我國東部地區夏季為熱不舒適,特別是在酷熱難耐的6—9月,西藏地區氣候舒適,適宜人們避暑旅游。由于西藏各城市進入舒適期的先后順序不同,可以在4月先選擇林芝、拉薩作為前期目的地,在5月后5個城市都進入最佳舒適期,是去山南和昌都旅游的最佳時期。

4 結論

基于“黃金分割率”的人體舒適度計算方法對西藏各地區舒適等級時空變化進行劃分。得出以下主要結論:

(1)西藏地區整體呈現東南暖濕而西北嚴寒的特點,氣候舒適度等級處于偏冷域和廣義舒適域。舒適度較高的區域主要分布在29°~32°N,87.5°~97.5°E,即雅魯藏布江中下游流域及瀾滄江流域,冷及寒冷等級日數較少。其余地區全年大部分時間都處于偏冷域,藏北、藏南的邊界城市舒適等級日數更是極少,幾乎整年偏冷。

(2)西藏地區春秋季舒適度高于冬季,大部分城市春秋季都處于廣義舒適域;西藏無夏季,氣象上的夏季(6—8月)正好對應西藏氣候上的春秋季,有力論證了西藏地區在6—8月適宜避暑康養旅游的結論。冬季大部分城市偏冷,但雅魯藏布江及瀾滄江流域的城市舒適度相對較高,該區域的氣候資源具有開發西藏冬季旅游的潛力。

(3)在全球變暖大背景的影響下,廣義舒適域日數逐年增多,偏冷域日數逐年減少。拉薩市、林芝市、山南市、日喀則市、昌都市5個主要旅游城市,全年舒適度等級處于0級(舒適)和-1級(涼爽)、-2級(涼)、-3級(微冷)、-4級(冷)和-5級(寒冷)之間,其中-1級(涼爽)全年總日數最多;5個城市中,林芝和拉薩舒適日數最多,舒適度最佳,更適合作為旅游目的地。

(4)一年中舒適日數最多的月份為5—9月,其中7、8月均為廣義舒適域。5個城市的舒適等級天數從1月開始增加,從10月開始減少。拉薩和林芝的最佳旅游時間段為4—10月,山南、日喀則和昌都的最佳旅游時間段為5—9月。

針對西藏地區的城市氣候變化特征和舒適度特征等相關研究的不足,按照國家建設康養城市的需求,從多要素綜合影響角度,以多種時間尺度,定性和定量地對西藏地區氣候宜居性進行了評價,為當地恰當遴選和建設康養城市、吸引更多人到西藏觀光和避暑旅游,進而推動當地旅游產業發展提供科學依據。