中國畫的透視及寫實技巧探析

文斯

摘 要:不同文化背景會派生出不同的審美觀點,這也是中西方文化存在差異的原因。中國畫在傳承和發展中有其專屬的一套評價體系和審美意趣,其獨樹一幟的規律被歷代畫家、理論家逐漸強化。寫實和透視本是西方美術體系下的兩種理論,最早在明嘉靖、萬歷年間傳入中國,如果用這些概念去評論中國畫顯然是有些不太恰當。然而,也不能說中國畫自古不重視寫實和透視,也不能說沒有這些概念,這些說法都是有局限性的。語境不同,問題也要隨之改變,不能被鎖在單一的視角去觀察,應該進行中西比較。

關鍵詞:中國畫;透視;寫實;文化差異;語境

長期以來,大多數人一直被一種觀念所統治,即西方繪畫是寫實的,中國繪畫是寫意的,中國畫無寫實。然而事實上并非如此,這是割裂了藝術的整體性的片面結論。確實,自文人繪畫占據畫壇主導地位以后的一段時間,中國畫越來越趨向于寫意,但宋代以來,中國畫也開始在追求一種精湛的寫實技巧。中國藝術,特別是繪畫領域,相對于西方藝術而言沒有始終追求符合人眼規律的透視法則,而是堅守著一套獨特的透視繪畫語言,如散點透視。散點透視是一種相對于焦點透視而言的透視理論。在西方人的藝術觀中,它被視為一種違背科學與自然的概念,荒謬無比,就連著名的英國美學家貢布里希也曾認為中國藝術家是通過一種奇怪的方式學習藝術的,即沉思和默想,通過研究前人的優秀作品而不是從自然中學習藝術。從藝術批評的角度來說,貢布里希的觀點指出了中國畫家在學習方面存在的誤區,發現了傳統中國畫輕視寫生的問題。然而,中國畫有它獨特的審美內涵,也有其存在的合理性。其一,用西方的寫實造型理論去評判中國畫不符合中國畫的審美要求;其二,西方的寫實造型不符合中國畫的筆墨情趣。關于這種透視概念及其合理性,中國畫的先師和現代學者們不得不結合自身文化和審美意趣來進行解釋,因此有了散點透視之說。

三維立體空間、透視學均屬于西方繪畫理論范疇,傳統中國畫無此說法,但卻并不等于沒有此方面的理論研究,也不代表在實踐中沒有此類成果。中國古代畫者關于繪畫中的空間透視關系和寫實技巧既有東晉顧愷之的“傳神論”,也有南北朝時期謝赫的“應物象形”“隨類賦彩”,還有宋代郭熙的“三遠法”,這些都詮釋了中國畫自身獨特的透視關系與寫實技巧。

中國的山水畫、人物花鳥畫發展至宋元時期已經達到了極其成熟的階段,而且基本以長卷為主。以《溪山清遠圖》(圖1)為例,人們在欣賞這幅九米長的長卷時需要移動著看,后人把這種方式稱為“移步換景”。英國當代畫家大衛·霍克尼甚至稱中國繪畫在某種程度上超越甚至遠勝于西方繪畫,且這種“移步換景”曾影響到了大衛·霍克尼的創作,在其部分作品中我們可以找到他學習借鑒中國繪畫的影子,如《沃德蓋特樹林,冬天,2010》和《七個約克郡風景》。當觀者在移動著欣賞作品時,好似隨著時間與空間而運動,因此可以稱這類作品為四維的作品。這與觀看西方繪畫大不相同,西方繪畫是把一個固定的位置當作焦點,然后將眼前的畫面通過近大遠小的透視法塑造成一個虛擬的立體空間,但這只是三維的,是焦點透視。人們很難在中國的山水繪畫作品中找到具體的焦點。按照“移步換景”的方式去欣賞作品,人們能發現每走一步都有不同的景色,每換一處視點就是不同的畫面和故事,給人一種咫尺千里的遼闊感。

仔細思考,西方傳統繪畫與中國古代繪畫之所以在繪畫形式上有如此大的差別,是因為前者的作品大多是基于現場進行的寫生創作,而中國古代畫家則是先觀察、感受,而后再進行創作。中國畫家這種有感而作、借畫抒情的作品不僅能描繪出景物本身,同時還潛藏著藝術家對自身精神狀態與情感的表達,這是中國山水畫的獨特優勢。正因為中國山水畫的“移步換景”,所以不同的景色才有了不同的觀看方式,才形成了中國畫集多種透視關系于一身的獨特審美品味。

《林泉高致》是中國一部較為完備的關于山水繪畫理論的著作,該書系統地對山水畫中的“三遠法”作了解釋:“山有三遠:自山下而仰山巔,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。高遠之色清明,深遠之色重晦,平遠之色有明有晦。”該理論不僅強調了西方透視中的俯視、仰視及平視規律,還對利用色彩明暗體現空間關系的方法進行了論述。“遠看成嶺側成峰,遠近高低各不同”是散點透視可以呈現的景象。在夏圭的《溪山清遠圖》中,有的山需要近觀才能夠感受山峰聳入云霄的視覺效果,這種近乎相機仰拍而成的視覺效果在中國古代透視法中被稱為“高遠”;畫面中平靜無垠的湖面需要遠觀,中國古代透視法稱之為“平遠”;畫面中能清晰地看見近處的樹木和樹枝,也能看見遠處若隱若現的山峰,這種在西方寫實技巧中前實后虛的效果在中國繪畫中被稱為“深遠”。由此可見,郭熙的“三遠法”涵蓋了中國山水繪畫的透視關系及構思觀念,且可將三種不同的透視方式運用于同一幅作品之中,營造三維空間的圖式,已具備透視學的基本理念。

此外,不同于南方畫家,北方畫家好用立軸,而且多用“高遠”來體現高山聳立的形象,比如范寬、郭熙、李唐皆是此種形式的主流畫家。這與南北的地域特征有著直接的聯系。南方江流縱橫,兩岸多為山坡、丘陵,如要表現河流的延綿不斷,長卷是最為適合的形式;北方山多水少,兩岸峭壁如削,如要體現北方高山的昂霄聳壑,雄偉峻拔,則立軸最為合適。不僅如此,由于政治中心位置的轉變,群山聳立的畫風演變成為江南小景,這亦是寫實手法的體現,畫家根據地貌來選擇構圖與技法,其目的是如實地再現客觀對象。

“筆墨當隨時代。”所有畫面特點的產生都不是脫離實際的。北宋畫家的全景式構圖到了南宋時期就變成了局部和小景山水,或許是因為北宋滅亡和南宋偏安一隅的家國狀態,所以在南宋的繪畫中出現了許多描繪局部小景的作品。《溪山清遠圖》雖是全景圖,但少了些完整性,猶如對國破山河在與半壁江山的感嘆。

意境作為中國傳統美學中的重要內容,是作品通過對時間與空間的描繪將現實生活中的“景”與人的“情”融為一體的藝術境界。以《溪山清遠圖》為例,畫面留有大面積的空白,安靜空曠的湖面、山石的肌理效果等均為畫家刻意為之,是意境的外在呈現方式。該作品中雖無繪一片水波,卻能使人感受到湖面的安靜與遼闊;雖沒有畫出遠處山峰的細節,卻能感受到山巒穿梭于云霧之中。這種留白技法不僅實現了對物象真實效果的描繪,同時還能使畫面構圖協調,減少因畫面太滿而給人帶來的壓抑感,予人以想象的余地。畫家正是運用留白的方式表達出了最充實和悠遠的意境。在筆者看來,這也是一種寫實,而這種寫實已超出客觀物象自身,不再是西方的照相式的逼真,而是經過畫家精心布局與取舍營造而成,取之精華,繪其要點。

中國繪畫從來不缺少對寫實技巧的研究,也不缺少像西方一般的能工巧匠,秦漢的雕塑、唐宋的工筆人物畫無不具備中國特色的寫實風韻。

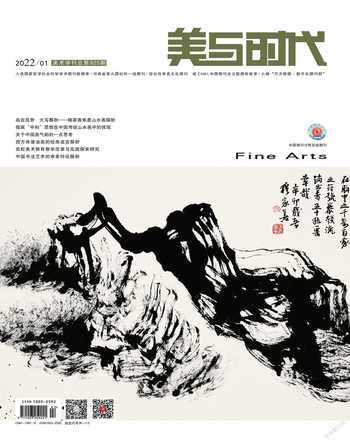

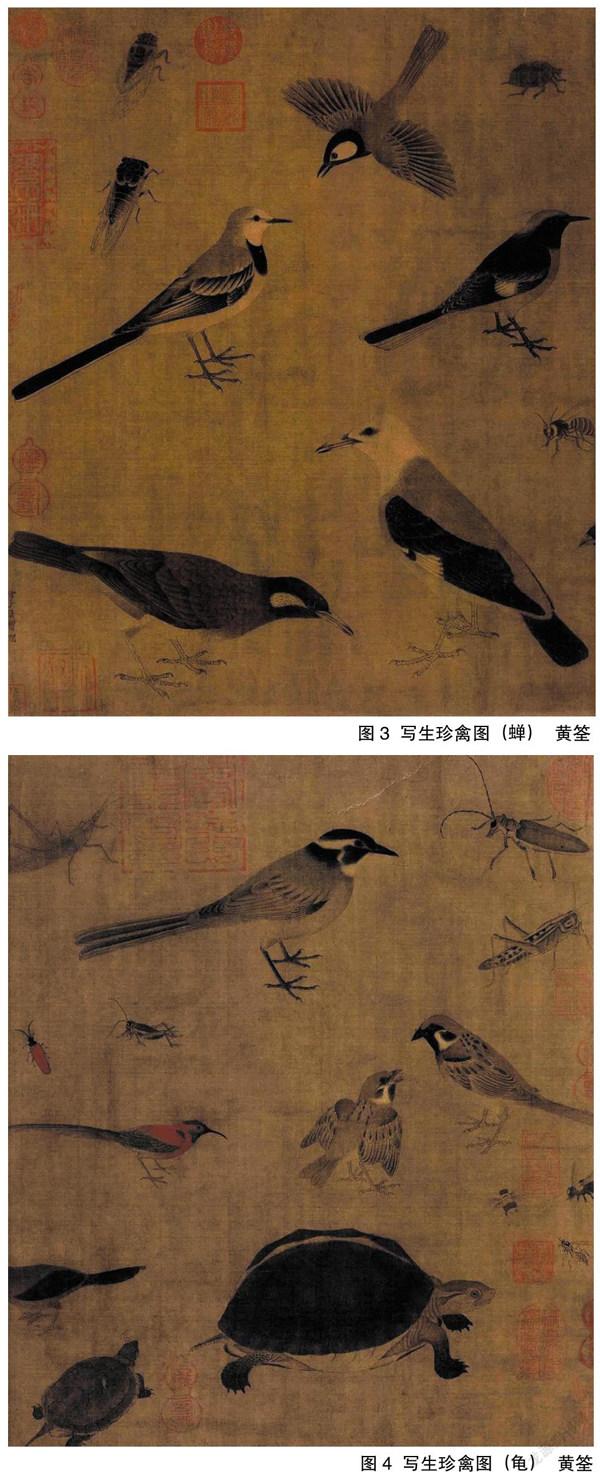

“諸黃畫花,妙在賦色,用筆極精細,幾不見墨跡,但以五彩布成,謂之寫生。”五代畫家黃筌所繪的《寫生珍禽圖》(圖2)雖為一幅寫生稿,但已成為中國工筆繪畫的典范,對后世花鳥繪畫影響極大。圖中對于二十四種鳥、蟲、龜的精工寫生標志著中國花鳥繪畫已具備高超的寫實能力,臻于完美。

在構圖上,《寫生珍禽圖》并無刻意的組織,無一定章法,每個生物皆可獨立,自為一景。在造型方面,畫面主要采用勾填法,造型準確,用筆考究,妙于寫生。在局部中,有的鳥用細筆勾勒輪廓,淡墨暈染毛色或眼部,白粉渲染之,濃濃的白粉撕出毛發質感,嘴與足部的表現則硬朗有力,同時鳥或靜立,或滑翔,或展翅,動作各異,造型嚴謹準確,特征鮮明。圖中蟬的面積約兩個蠶豆大小,極近精微,雙翅用淡墨渲染呈透明狀,整個形態鮮活如生,有“落墨為蠅”之勢(圖3)。作品中的兩只龜是用俯視的視角繪制的,前后的透視關系準確精到,體現出畫家自身極強的造型能力和空間透視能力(圖4)。整幅作品雖用筆精細,變化并不多,但能傳遞出不同物種及其不同部位的不同質感,顯示了畫家嫻熟的造型能力和精湛的筆墨技巧,也體現出畫家善于觀察事物、精于寫生的能力,令人贊嘆不已。

從《寫生珍禽圖》《溪山清遠圖》中我們應該清晰地認識到,中國古代畫家對于透視、寫實、時空等概念的研究已經形成了具有鮮明特色的藝術體系,且存在合理性。中西方在此方面的認知是有差異的,西方的寫實不完全等同于中國的寫實。中國畫中的寫實具有獨特性,如中國畫的線性造型與西方體面造型的差異。西方繪畫的透視法則、時空表達方式無法約束中國畫的表現。

藝術自身就存在著許多不確定性,各種藝術都有其自身的存在意義和發展規律,或相互借鑒,或處于對立。對于一幅繪畫作品,特別是中國畫,不能僅看似與不似,更不能以西方美學理念對其進行評判,否則就少了中國畫的“魂”與“氣”。宋代書畫家蘇軾在《書鄢陵王主簿所畫折枝二首》中以詩為例論畫,提出“論畫以形似,見與兒童鄰”的藝術觀點,認為欣賞者在品評繪畫作品時如若只是以形似論畫,要求畫者寫的內容、畫的內容與現實事物完全保持一致,那是較為低級的審美標準,是市井俗人的審美層次。筆者以為,蘇軾強調的是超凡脫俗的“畫外之意”,這是許多普通畫者都無法做的,也是大多數人在創作和欣賞作品時“見與兒童鄰”的原因。再者,藝術作品是用來欣賞的,觀者的視覺需求和審美需求對藝術作品的表現形式也會起到一定的作用。中國畫在傳承和發展中有其自身的評價體系,這種評價體系促成和影響了中國畫的形式,且之所以會呈現如此的面貌,是藝術家自己主觀審美選擇的結果。

參考文獻:

[1]馮驥才.畫史上的名作·中國卷[M].北京:文化藝術出版社,2016.

[2]吳憲生,王經春.中國歷代名家技法集萃·山水卷·石法[M].濟南:山東美術出版社,2012.

[3]高師《中國美術史及作品鑒賞》教材編寫組.中國美術史及作品鑒賞[M].北京:高等教育出版社,1997.

作者單位:

湖北大學知行學院藝術與設計學院