《千里江山圖》的墨彩融合探析

雷業

摘 要:北宋晚期著名畫家王希孟的《千里江山圖》代表了大青綠山水的最高峰。從《千里江山圖》的青綠傳承、顏色質感中可見其對墨與彩的完美融合。

關鍵詞:《千里江山圖》;青綠山水;墨彩融合

一、青綠山水中的傳承與融合

以《千里江山圖》為代表的青綠山水畫具有雄偉壯闊的氣勢,是大青綠山水中的典范之作。

此作是當時年僅十八的北宋宮廷畫師王希孟耗時半年創作的絹本青綠山水,畫卷縱51.5厘米,橫1191.5厘米,是大青綠山水畫史上的璀璨明珠,獨步千載。

(一)《千里江山圖》之傳承丹青

中國古代繪畫有“丹青”之稱。古人說:“青,東方色也。”在中國繪畫的發展中,為滿足繪畫需要,畫師們開始探索從一些礦物中提取顏料,而后以礦物顏料石青和石綠為主,畫出了色澤艷麗的青綠山水。

山水畫是畫背景,自伊始便是以青綠的形式出現。東晉畫家顧愷之的《畫云臺山記》中記載,山石是有體積的,具有前后和向陽背陽的差別,這主要是和日照相關,可以使畫面上的云彩從西方向東方暈染開。晴朗的天空,水天皆可以用空青色賦色,可取得水天一色和陽光普照的效果。

就山水畫的賦色方法,王希孟在繪畫時,注重與前朝的風格和技法相結合,充分將皴擦點染完美結合在一起。通過融合傳統精粹,王希孟形成了自己獨特的青綠山水畫風格,在畫中運用大量的色墨交融色,將丹青色運用得游刃有余。

(二)《千里江山圖》之引人入勝

著名藝術理論家宗炳在他的山水繪畫理論中提及一些山水畫創作的原則,強調人與自然的和諧相融,即“萬趣融其神思”,實現主體與客體的圓融,將自然山水的妙理意趣融入審美主體的自由想象,即從大自然中汲取創作原料再加以主觀的發揮,將外在與內在相結合,只有做到這些才能體悟到真正的天人合一。

王希孟運用了前人郭熙提出的“三遠”法,即高遠、深遠、平遠,并將這三種不同透視法則施展在同一畫卷中,打破了時空的限制,以傳統的散點透視法圖繪全景式的山水。《千里江山圖》中山水綿延,多種視角穿插其中,樹木、花鳥、房屋、小橋等物象互相聯系,人物形象各異,形態雖小,卻在厘米之間表現出豐富的動態,襯托出豐富的畫面感,使觀看者有時如立足山巔,有時像行走在山腳,有時又像遠在山外。《千里江山圖》達到了“可行,可望,可游,可居”的地步,觀看者在欣賞此作品時似乎正置身于畫面里乘舟觀看畫家筆下的勝景。

二、墨彩交融、技法精妙

(一)易墨為色,設色自然

在賦色上,《千里江山圖》繼承了前朝青綠一體、精密不茍的畫風,主要是以石青、石綠為主要顏料。石青、石綠是從一些礦石中提取出來的顏料,因而色彩效果十分適合描繪畫面中的山石。礦物質顏料屬于不透明顏料,所以石青、石綠亦具有較強的覆蓋力,王希孟用礦物質顏料寓江山永不變化。花青、藤黃、胭脂是植物質顏料,透明性較強,王希孟運用植物質顏料畫出湖面清波蕩漾的感覺,自然通透。石青、石綠為主色調的畫面,在整體統一的藍綠色調中尋求豐富的變化,與重彩青綠的畫法一脈相承。王希孟用墨線勾定物象輪廓,以赭石色為底色,提亮整體色彩,畫面色彩變化豐富,青綠之間相互滲透,物象之間的顏色又各有特點,整體上融為一體,畫面層次豐富,艷而不俗。

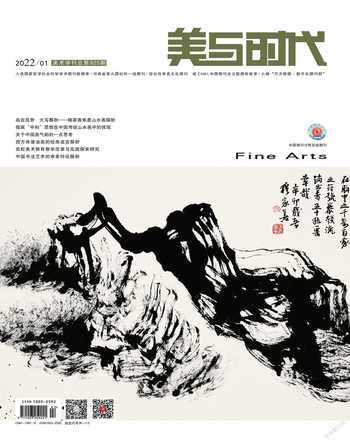

(二)遠則取其勢,近則取其質

五代荊浩的《山水節要》總結山水畫之旨要——“遠則取其勢,近則取其質”,意思就是遠觀要看其布局大體大勢,近要具體地看山、水、樹、石。《千里江山圖》大致分為七個畫幅。第一畫幅中,群峰涌現,但以小土丘居多,群山與群山之間有湖水隔斷,畫家畫了一座長橋,將群山相連。群峰山頂運用藍色,向下運用青色,再向下是絹本本身的顏色,色彩漸變色,山腰仿佛被云環抱著,給觀賞者一種身處云霧之中的感覺,引人入勝,山間樹木筆直地挺立著。緊接著是第二畫幅,一座挨著一座的山峰拔地而起,層層疊加,山谷呈“U”形,用墨的皴法表現出來的山間小路順勢而爬,蜿蜒在山谷中,山腳坐落著幾戶農舍,小橋亭子中有位身著天藍色衣服的人,仿佛在等待著誰歸家。第二與第三畫幅被微波蕩漾的湖面隔開,淡青并帶點透明的湖面,給人一種波光粼粼的感覺。王希孟獨具匠心地在第三畫幅中描繪了雙瀑和四疊瀑,四疊瀑是少見的,特別是與雙瀑同時出現,則更加引人注目。雙瀑就是兩條瀑布同時下瀉于一潭中,上下兩層瀑布的組合就構成了稀少的四疊瀑,如圖1所示。第四畫幅和第三畫幅間,王希孟畫了一座長橋進行連接,長橋中間建有宮殿式的兩層樓閣,十分壯觀。在第四畫幅中,群峰包圍著幾座屋舍,雖在半山腰,但也給人一種高處不勝寒的感受。在第五畫幅,山和天之間有一道光照耀著山峰,這是整群山峰里面的最高峰。第六畫幅中有一組建筑群,畫得十分精細,在建筑群前面的小船上可以看到兩個人,船頭的人畫得稍微大一點,身著白衣,后面的人畫得比米粒還要小一點,正在撒網捕魚。在第七畫幅中又是幾座高峰,似乎是要做一個響亮的收尾,相較于第六畫幅的平緩,一下子高聳起來。

從頭看到尾,似乎沉浸在一首古典交響樂曲當中,旋律高低起伏,節奏連綿,整個畫面富有強烈的韻律感。

(三)筆墨交錯,色墨交融

青綠山水畫主要以礦物質顏料繪就,以表現色彩繽紛的林泉景致。青綠山水又有大青綠、小青綠之分,并以大小李將軍為代表。在形式技巧上,二者有一定差異:大青綠多鉤廓,皴筆較少,賦色濃而重;小青綠則相對淡而輕。《千里江山圖》匠心獨運,營造了青綠一體山水繪畫意境之巔。

《千里江山圖》在技法上延續了李思訓的“線”法,以青綠色為主色調,主要用來渲染整幅畫的山頭和山體。王希孟在創作技法上加以創新,為后世的青綠山水創作奠定更多基礎。畫家先以淡墨勾定山石輪廓,皴法的使用以披麻皴和斧劈皴為主。在陰陽面的表現手法上也是有所差別的,陰面的山腳是用赭石色自下而上皴擦,陽面由于日照等自然原因,王希孟則用石綠從山頭往下皴染,由此區分出陰陽兩面,使畫面的前后陰陽向背都突出易見。石青、石綠為礦物質顏料,所以覆蓋力本身就較強,后又用多次重疊的技法反復賦色,使畫面具有厚重感。在整幅畫面中,山腳山腰的運筆與賦色各有特點,山腳用淡赭石色暈染,水墨皴染的方式集中運用到山腳和山體的陰面,山腰用松軟、細微的淡墨側筆皴擦,筆墨線短而急促,隨著山體結構排列,同時在賦色時以側筆為主,由此形成了小面積的淡墨塊,所以在過渡上豐富而自然,如圖2所示。用墨線勾勒時也有機結合了山頭的顏色和山腳顏色,在整體統一的畫面中取得色彩變化豐富的效果。勾勒山石時,以墨線為主,運用沒骨法等表現樹木,整體賦色上用大青綠,在運筆時不同于水墨山水的肆意揮灑,而是以細膩的線條進行排色,彰顯了山石的體積感。遠山沒有皴染,用筆墨一抹成色,使之明快。相鄰的山體之間,通過巧妙安排顏色進行區分,體現出多變的空間關系,同時能更好地區分出山石的多種層次。在畫面中注重表現山形和山石結構的差異,革新了隋唐以來僅重視色彩填充的畫法,極大地推動了后世山石皴法和色彩渲染方法的發展,如圖3所示。在《千里江山圖》中,所突出的厚重感是后世創作重點借鑒的,且在現今留存的作品中幾乎沒有的。

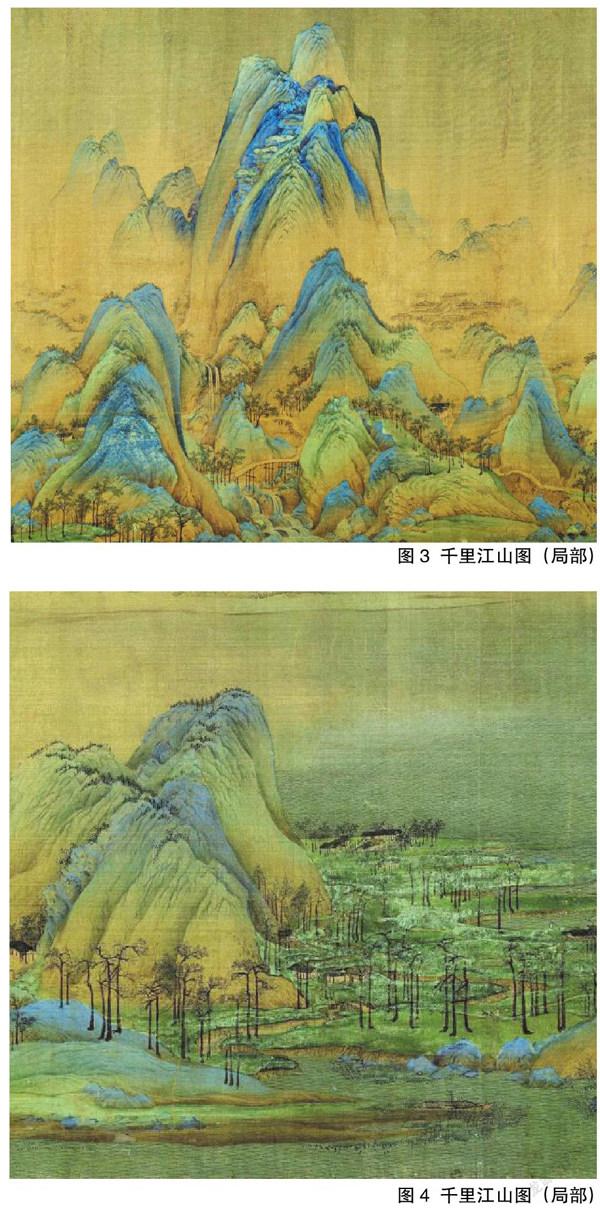

在技法上,作者巧妙運用“網巾法”來表現水面,山腳到湖面處的水草用短筆點苔。畫中點苔運用較為頻繁,濃墨組合,點線交錯。在描繪水面時還是用汁綠打底,以較濃的汁綠色細勾水紋,以淡汁綠色反復罩染水面,豐富了“網巾法”的變化。天空的畫法相對于厚重的山體山石,則是先用濕畫法平染加墨,再暈染顏色,用色較淡。房屋、小橋造型卻極為寫實。運用罩染法刻畫出樹體的精細,加強了樹體的厚重感,又用點墨法進行樹葉的刻畫,繪畫技法多變,用色墨一一點出樹干和花葉。花鳥賦色較為輕盈,與山體的厚重色彩對比感強烈,如圖4所示。畫面中的人有的用白粉、石青等顏色點綴,并在周圍運用了皴染來進行烘托,活潑生動。畫面設色靈活,在青綠之間自由轉換,為整幅畫作增加了生氣。

《千里江山圖》雖有多重色覆蓋,但整幅畫作變化多端,山頭坡腳不同的皴染方法,不同的皴染紋路,剛柔相濟。縱覽全畫,以青綠為主色調,在二色中又表現出多樣的色彩變換,給觀者以目不暇接之感。

三、青綠山水影響深遠

《千里江山圖》具有無可比擬的藝術觀賞性,在卷軸之間表現出的是泱泱大國的雄壯氣勢,圖繪出我國的美好河山,是我國青綠一體的典范之作。我國山水畫所展現的獨特的審美意蘊,以寧靜典雅的特色在世界藝術中占據重要地位,體現的是中國獨特的藝術追求與審美表達。在眾多的藝術品中,《千里江山圖》以它的獨具匠心,成為中國繪畫的代表。青綠山水在世界上仍具有強大的吸引力,日本畫就結合青綠山水畫的技法風格逐漸形成自己的特色,如赤羽末吉的作品《木匠與鬼六》。天人合一是中國藝術創作與欣賞的最高追求,也是我國藝術家所追求的最高藝術境界。《千里江山圖》是對我國大好河山的真實寫照,也承載著人的真性情。青綠山水以石青、石綠為主色,彰顯出大自然的生命本色。中國古代大多文人志士抱有寄趣林泉之愿,從青綠山水中可以看出中國人民心中的色彩觀念和審美追求,即達到主客體之間的圓融。

繪畫藝術中,色彩是一種具有生命力的表現因素,通過色彩能看出畫家的情感傾向與審美追求。每一種色彩的存在都有其獨特的意義,青綠二色體現了畫家對天人合一境界的追求。《千里江山圖》的墨彩融合給后世奏響了一曲青綠經典。

參考文獻:

[1]王中旭.色墨交融 不古不今《干里江山圖》作者及其青綠顏色[J].收藏,2018(8):17-28.

[2]王文娟.墨韻色章:中國畫色彩的美學探淵[M].北京:中央編譯出版社,2006.

[3]宗白華.美學散步[M].上海:上海人民出版社,1981.

作者單位:

四川師范大學