城市空間品質(zhì)視角下公共空間活力提升研究

吳琳軒

摘 要:隨著“以人民為中心”的發(fā)展思想和綠色發(fā)展理念的不斷深入,我國的城市規(guī)劃建設(shè)逐步轉(zhuǎn)向以空間品質(zhì)提升為目標(biāo),創(chuàng)造人民高品質(zhì)生活,推動城市高質(zhì)量發(fā)展。20 世紀(jì)70 年代,美國社會學(xué)家雷·奧爾登堡(Ray Oldenburg)從城市及社會研究角度,提出“第三空間”的概念。城市公共空間作為“第三空間”,是城市形象的外部載體,是定義城市活力和生活質(zhì)量的主要因素。因此從城市空間品質(zhì)的視角出發(fā),從舒適性、審美性、歷史性、經(jīng)濟(jì)性、政策性以及交互性六個要素對城市公共空間活力進(jìn)行研究分析,并提出規(guī)劃設(shè)計、政策、案例、后期維護(hù)等方面系統(tǒng)提升的有效參考意見,從而提升“第三空間”的活力與品質(zhì)。

關(guān)鍵詞:“第三空間”;空間活力;空間品質(zhì)

公共空間從被提出直至今天,一直是相關(guān)領(lǐng)域的熱點。城市在科技、大數(shù)據(jù)世界的裹挾下,衍生出虛擬公共空間。隨著虛擬公共空間的不斷開發(fā),人們的公共活動與實體公共空間產(chǎn)生了實質(zhì)性的脫節(jié),城市出現(xiàn)了陰冷的一面,這被許多學(xué)者當(dāng)成是公共空間消亡的證據(jù)。人作為城市公共空間活動主體在其中發(fā)揮了重要作用。在城市公共空間的規(guī)劃設(shè)計下,人不僅是參與者,而且是推動城市不斷發(fā)生改變的催化劑。城市規(guī)劃看似將人放在中心位置,但事實總是相反。本文從城市空間品質(zhì)的視角出發(fā),通過對城市公共空間活力現(xiàn)狀的研究,結(jié)合案例,從舒適性、審美性、歷史性、經(jīng)濟(jì)性、政策性以及交互性六大設(shè)計原則出發(fā)進(jìn)行研究分析,為城市公共空間提升公共空間活力、帶動空間品質(zhì)提升提供參考意見。

一、城市公共空間與空間活力

(一)何為城市公共空間

每座城都有獨特的語言,隱藏著各種可能。城市公共空間的發(fā)展離不開城市本身的發(fā)展,它的內(nèi)涵也一直被學(xué)者重構(gòu)。國外對于公共空間含義的討論最為激烈,斯蒂芬·卡爾認(rèn)為公共空間是“人們公共生活場景展示的舞臺”;沃爾澤認(rèn)為,“公共空間是我們與陌生人,與那些非親非故的非工作關(guān)系的人共享的空間”,是“和諧共處和非個性化交往的空間”。但在近年內(nèi)被引用最多的還是馬修·卡蒙納的觀點,即“公共空間是與所有建筑及自然環(huán)境相關(guān)聯(lián)的可以自由到達(dá)的場所”。結(jié)合多種觀點,公共空間的概念既強調(diào)空間的開放性,又強調(diào)與活動多樣性的開放聯(lián)系。

(二)空間活力及其聯(lián)系

關(guān)于公共空間活力的概念,國內(nèi)外學(xué)者有不同的見解。簡·雅各布斯認(rèn)為人與人的活動及生活場所相互交織的過程,所形成的城市生活的多樣性,使城市獲得了活力;揚·蓋爾指出城市公共空間的活力在于處于其中的人以及人們的活動,他認(rèn)為“在城市中漫步對提升城市的品質(zhì)、活力和親和力都是至關(guān)重要的,是一切的基礎(chǔ)和起點,正是個人或者群體的日常生活才是城市公共空間活力的不竭源泉”。綜上,公共空間活力可以定義為:在公共空間中場所和人共同作用,促進(jìn)交往活動頻繁產(chǎn)生,使空間具有多樣性并得到高效利用的能力。

城市公共空間是物質(zhì)基礎(chǔ),空間活力是公共空間的內(nèi)在元素,空間品質(zhì)是空間活力的最終目標(biāo),且前者是后者的動力因素。空間活力聯(lián)系著城市公共空間與城市空間品質(zhì),空間活力是評價城市公共空間的重要指標(biāo),也是促使城市居民從陌生轉(zhuǎn)變到熟悉的因素,同時,空間活力的提升也直接或間接地給空間品質(zhì)的提升帶來契機。

二、城市公共空間建設(shè)存在的問題

(一)城市公共空間活力現(xiàn)狀

現(xiàn)階段,城市公共空間隨著虛擬公共空間的出現(xiàn),逐漸走向了下坡。簡·雅各布斯在《美國大城市的死與生》中提出:“大城市不像城鎮(zhèn),它們比城鎮(zhèn)要大;亦不像郊區(qū),它們比郊區(qū)密度更高。從一些根本上的視角來說,它們與城鎮(zhèn)和郊區(qū)不同的是,城市是充滿陌生人的。對任何一個人來說,陌生人在大城市比熟人更常見。”顯而易見,人在公共空間內(nèi)必定會被陌生人圍繞,但又能因為與陌生人做某一件相同的事而產(chǎn)生共鳴,從而減少陌生感。美國社會學(xué)家林恩·洛夫蘭將“地方領(lǐng)域”的概念引入社會學(xué)領(lǐng)域,它介于公共和私人之間,指的是我們與志同道合的人在城市相聚的地方,可以通過“熟人和鄰居之間的共性被認(rèn)出,這些人都是‘社群’內(nèi)人際網(wǎng)絡(luò)的一部分”。然而,如果公共空間沒有做到這一點,就意味著公共空間活力沒有達(dá)到這一目標(biāo)。導(dǎo)致公共空間活力不足的原因主要有安全性低、交互性弱、功能不足、缺乏多樣性等。

(二)公共空間活力不足的案例

1.城市“灰色地帶”

城市“灰色地帶”是一種因功能單一、安全性缺乏等原因造成的低活力公共空間。城市的橋下空間普遍存在空間規(guī)劃不合理、安全性不高、交互性不足、功能單一等現(xiàn)象。橋下空間大多作為停車場、籃球場、菜市場等場所使用。功能混雜使得這類公共空間出現(xiàn)缺乏管理與規(guī)劃的問題,進(jìn)而引發(fā)交通障礙,甚至引起人們的心理排斥。

2.住宅區(qū)

住宅區(qū)是城市重要的組成部分,涵蓋了公共建筑、居住建筑、道路、綠地等各種工程設(shè)施,是居民聚集生活的空間。住宅區(qū)的街道作為人流量相對較大的區(qū)域,是居民經(jīng)常進(jìn)行街頭會面及聊天的場所,也是社區(qū)居民間的信任感日積月累發(fā)展的場所,對空間活力與空間品質(zhì)起到了較大的影響。

全球范圍內(nèi)宜居城市建設(shè)的經(jīng)驗表明,能夠帶給人們便捷舒適體驗的交通環(huán)境,以及能增強空間的親和力和吸引力、塑造街道的場所精神是提升街道活力的關(guān)鍵。但從現(xiàn)有居住區(qū)街道現(xiàn)狀來看,這些空間都存在公共設(shè)施配置嚴(yán)重不足的問題,導(dǎo)致規(guī)劃設(shè)計無序混亂,后期管理維護(hù)不夠,降低了社區(qū)居民的舒適滿意度,人性化和個性化設(shè)計不足,致使居民參與度不高,再加上設(shè)計營造的歸屬感弱,以上種種問題導(dǎo)致街道多樣性不足,居民無法參與其中,從而使居民缺乏安全感和認(rèn)同感。

3.商業(yè)區(qū)與工業(yè)園區(qū)

商業(yè)區(qū)、高新工業(yè)園區(qū)作為城市居民活動與工作的主要場所,理所當(dāng)然地承擔(dān)著提升公共空間活力與品質(zhì)的責(zé)任。在當(dāng)下,娛樂項目琳瑯滿目,但社會上還是存在著一些不良風(fēng)氣。究其原因,設(shè)計規(guī)劃中存在的慣性思維使商業(yè)區(qū)功能與工業(yè)園區(qū)功能形成定式,以至于商業(yè)區(qū)的公共空間過于活躍,而工業(yè)園區(qū)的公共空間過于單調(diào),缺乏色彩,容易使人形成心理落差。

三、提升公共空間活力的設(shè)計原則

(一)舒適性原則

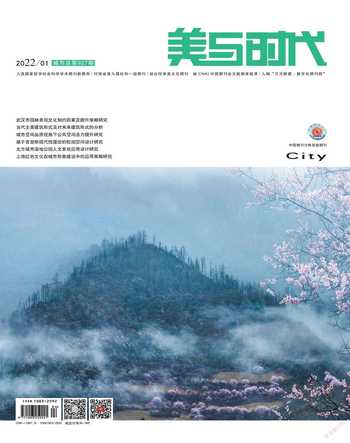

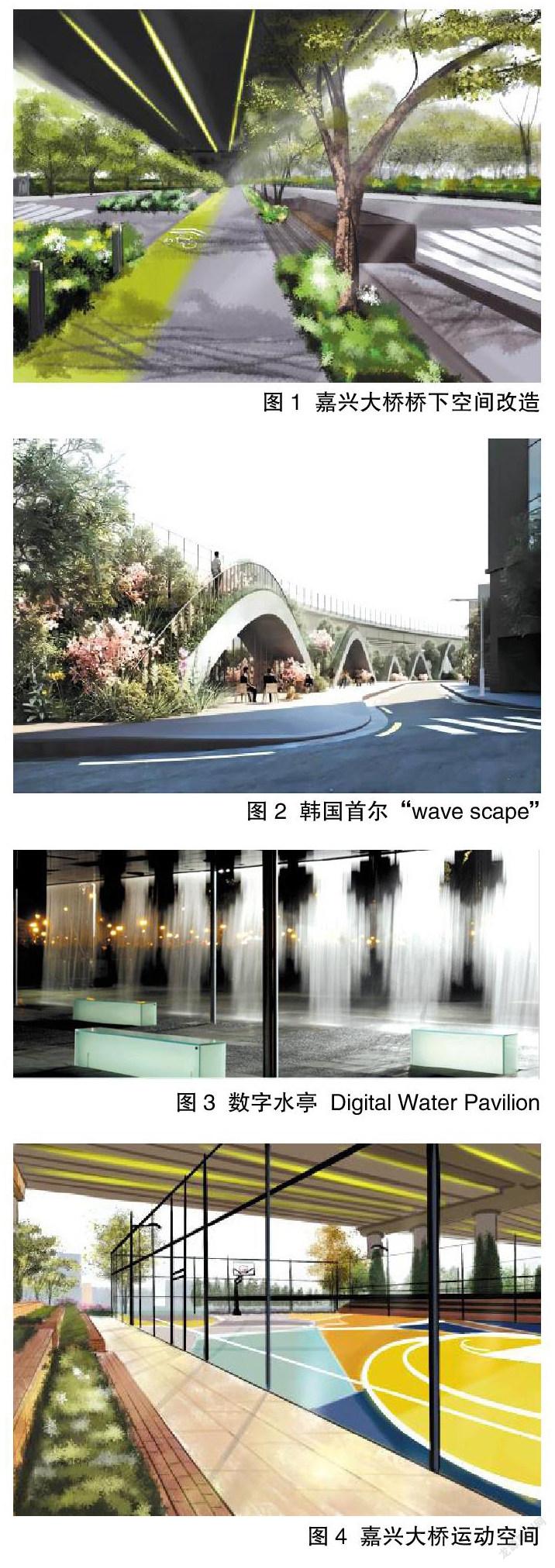

提升公共空間的活力,首先要考慮它的舒適性,大體包含空間的安全感、公共空間在物理與視覺上的可達(dá)性、使用過程的流暢性。空間的安全感一方面來源于燈光、植物等設(shè)施的氛圍渲染(圖1);另一方面,居民高度參與空間動態(tài)的形成,給居民帶來了生理上的安全感。從這兩個方面出發(fā)營造空間安全感,有助于提升居民的舒適感,從而提升空間活力指數(shù)。韓國首爾的“wave scape”在物理視覺上給人一種開闊感,有助于引起居民的興趣,其線條流暢,設(shè)施完善,便于居民交流,符合舒適性原則(圖2)。

(二)交互性原則

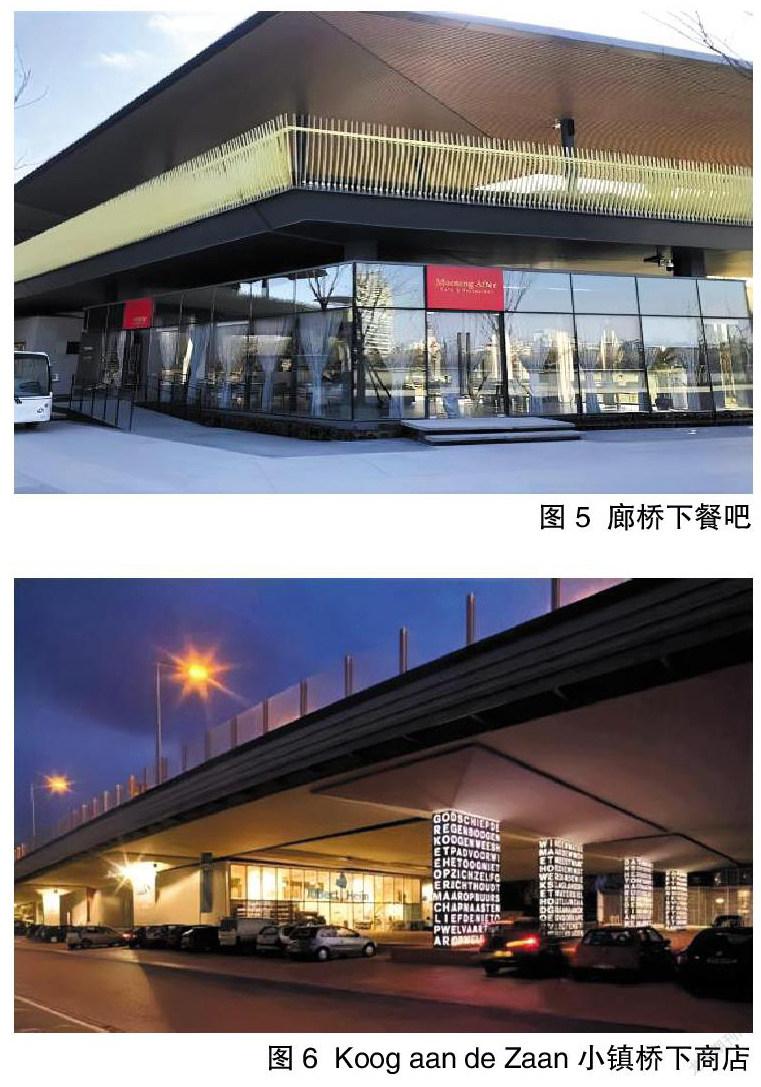

提升公共空間活力與形成交互的前提之一是空間的人流量達(dá)到一定的程度。在進(jìn)行公共空間設(shè)計的過程中,需要考慮交互性原則,不同公共空間的交互手段也有所不同。例如,在居住區(qū)的公共空間,可以增加交互公共設(shè)施,擴(kuò)大交互景觀節(jié)點(圖3),使居民能夠在短時間的行程中進(jìn)行簡單的活動(圖4);運用交互型的導(dǎo)視系統(tǒng),增強人與環(huán)境的交互性,從而增進(jìn)人與人之間的感情;通過無線互動等方式,也可以使街道公交站臺的空間成為交互的舞臺。

(三)歷史性原則

在打造城市公共空間時,應(yīng)使其具有母體城市的特點。居住區(qū)的公共空間是從私人空間向公共空間轉(zhuǎn)化的過渡空間。按照歷史性原則,設(shè)計人員需要充分了解社區(qū)發(fā)展特點,根據(jù)地域性特點來設(shè)計規(guī)劃城市社區(qū)公共空間,形成“一社區(qū)一面貌”,使城市發(fā)展既具有自身個性,又不脫離整體大環(huán)境的共性,從而增加空間活力,達(dá)到提升城市公共空間品質(zhì)的目標(biāo)。

(四)審美性原則

城市空間活力與品質(zhì)的提升需要迎合大眾審美,要注重空間存在的美觀與文化所賦予的內(nèi)在美觀。公共空間是一個城市混合空間,具有復(fù)雜性和多變性,設(shè)計人員需要根據(jù)主要使用人群的特點確定審美風(fēng)格,并且公共空間要與周邊環(huán)境相互呼應(yīng),融為一體。除此之外,設(shè)計需留有空間,在空間設(shè)計與建設(shè)上,留白的運用能夠為之后的改造留下想象與設(shè)計空間。

綠色設(shè)計是現(xiàn)代審美設(shè)計中另外一個重要設(shè)計要素,巴塞羅那將城市公共空間“再自然化”。綠色生態(tài)的設(shè)計更加能引起人們的共鳴。

(五)經(jīng)濟(jì)性原則

如今網(wǎng)紅打卡成為新一代的熱詞,在公共空間中適當(dāng)加入商業(yè)性質(zhì)產(chǎn)業(yè),巧妙地融入一些小資的書吧、咖啡館、餐吧等具有商業(yè)性質(zhì)的場所,一方面能夠吸引年輕人來打卡,增加空間活力(圖5、圖6);另一方面,在商店外觀上加入地域文化特色、在周邊環(huán)境加入植物造景等,能夠豐富空間氛圍,提升公共空間文化品質(zhì)。

(六)政策性原則

公共空間的發(fā)展與進(jìn)步離不開政策扶持,一切設(shè)計都必須在遵守政策的前提下進(jìn)行。公共空間設(shè)計已經(jīng)得到了政策扶持,但公共空間在投入使用后,大多存在缺少維護(hù)的問題,因此在空間設(shè)計完成后,還需要重視后續(xù)的維護(hù)工作。公共空間的維護(hù)工作包括四個方面:其一是植物的維護(hù);其二是設(shè)施的維護(hù)與修繕;其三是公共活動與文化的更新;其四是視覺元素的重構(gòu)。相關(guān)人員要重視公共空間的后續(xù)維護(hù),避免“曇花一現(xiàn)”的現(xiàn)象出現(xiàn)。

四、結(jié)語

城市公共空間是一個復(fù)雜的空間概念,隨著社會變遷,它不僅使人們的生活習(xí)慣與行為發(fā)生了改變,而且自身的屬性也在不斷發(fā)生變化。然而,城市公共空間在居民生活中占據(jù)了重要地位,對居民的生活具有重要影響。本文以提升公共空間的品質(zhì)為目標(biāo),從設(shè)計原則出發(fā),對公共空間活力的提升進(jìn)行了研究,結(jié)合城市公共空間現(xiàn)狀,舉例說明更新重構(gòu)的建議,有利于城市“第三空間”的提升。在具體的公共空間設(shè)計中,還需更加細(xì)致地進(jìn)行探索與分析。

關(guān)于未來的公共空間發(fā)展趨勢,有很多可供探討的問題。但在打造宜居生活公共空間的時候,提升公共空間活力與品質(zhì)始終是必不可少的。

參考文獻(xiàn):

[1]毛磊,PEI Y.何為公共:城市公共空間調(diào)研及發(fā)展趨勢探尋[J].建筑實踐,2019(11):26-35.

[2]魏娜.城市公共空間設(shè)計[M].北京:清華大學(xué)出版社,2017.

[3]雅各布斯.美國大城市的死與生[M].金衡山,譯.南京:譯林出版社,2020.

[4]蓋爾.交往與空間[M].何人可,譯.4版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002.

[5]王悅,姜洋,韓治遠(yuǎn).面向提升新城活力的步行系統(tǒng)規(guī)劃策略研究:以上海市嘉定新城中心區(qū)為例[J].上海城市規(guī)劃,2017(1):80-87.

作者單位:

湖州師范學(xué)院