基于德爾菲法的軌道交通橋梁關鍵檢測指標研究*

付俊俊

(上海市建筑科學研究院有限公司,上海 201108)

隨著軌道交通運營里程的日益增加,軌道交通橋梁得到迅猛發展。但針對服役期軌道交通橋梁的檢測評定標準尚未頒布,各檢測單位大多以公路、市政橋梁檢測評定規范為基礎,參照鐵路橋梁檢測規范對其進行技術狀況評定。而軌道交通橋梁與公路、市政橋梁在結構形式、荷載作用、結構響應等方面存在較大差異,對應的檢測評定指標不盡相同,且限值大小有差異;《鐵路橋梁檢定規范》主要偏向于承載能力檢算,且是基于部件評估,未提及橋梁總體技術狀況評價準則,也無法對全橋進行技術狀況評定。上述原因導致針對同一座服役期軌道交通橋梁,不同檢測單位評定指標不同、評定等級不同的情況經常發生。因此,在公路、市政橋梁檢測評定規范的基礎上,考慮軌道交通橋梁的特殊性,構建服役期軌道交通橋梁檢測評定關鍵指標非常必要。該文從橋梁結構運營安全性、軌道車輛運營安全性和乘坐人員舒適性角度出發,在公路、市政橋梁檢測評定標準的基礎上,結合鐵路橋梁檢測規范,通過德爾菲法篩選軌道交通橋梁的關鍵檢測指標,并對部分關鍵指標進行理論分析,為軌道交通橋梁技術狀況評定提供技術支撐。

1 關鍵檢測指標的初次篩選

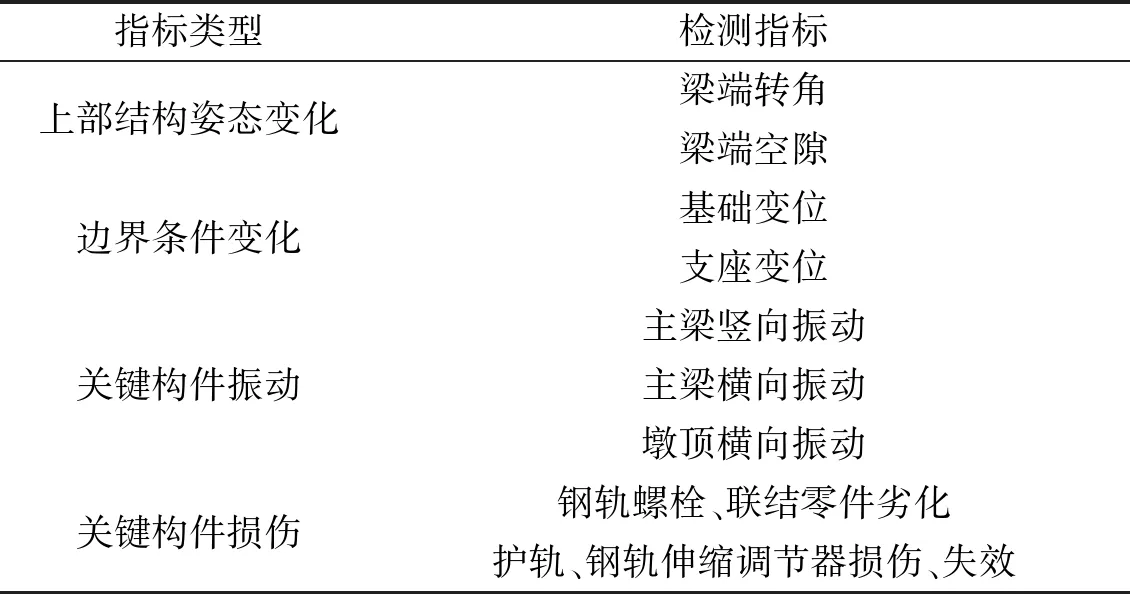

軌道交通橋梁作為一個復雜系統,影響其運營安全和行車舒適性的因素多且復雜,大多數因素只能定性描述,無法準確定量。對于砼破損、鋼筋銹蝕、砼保護層厚度等普遍性檢測指標,技術狀況評定時一般直接參考公路、市政橋梁。而軌道交通橋梁對結構自身響應要求較嚴,除上述普遍性檢測指標外,還有部分區別于公路、市政橋梁的關鍵檢測指標。通過文獻調研、設計單位和檢測單位走訪,確定上部結構姿態變化、邊界條件變化、關鍵構件振動和關鍵構件損傷4類,梁端轉角、梁端空隙等9個小類關鍵檢測評定指標(見表1)。

表1 初次篩選的軌道交通橋梁關鍵檢測指標

2 基于德爾菲法的關鍵檢測指標二次識別

2.1 德爾菲法簡介

德爾菲法又稱專家調查修正法,主要針對預測參數通過問卷調查獲取專家意見,根據專家意見對參數進行增減,尋求意見逐漸收斂,確定最終指標。其基本步驟:1)通過文獻調研、現場實測等確定預測參數并制作問卷調查表;2)通過問卷調查向熟悉該行業的專家征詢意見;3)收到專家的反饋意見后對預測參數進行整理、研判,并根據修正后參數進行下一輪問卷調查,直到專家意見一致性較高,結束問卷調查,篩選關鍵指標,形成評價指標體系。

2.2 調查實施

邀請10名專家,包括2名檢測單位教授級高工、3名檢測單位高工、2名設計單位高工、1名業主單位高工,均為橋梁工程專業專家。采用微信小程序向10名專家投遞調查表進行2輪問卷調查,請專家對初次篩選的9個指標按照重要性程度分別按10、7、4、0(很重要、重要、一般、不重要)進行打分。調查表設有指標補充欄,便于專家進一步補充完善。

(1)專家積極系數。用調查表的有效回收率表示。調查第1輪、第2輪均發出問卷10份,收回有效問卷10份,支持系數均為100%,專家積極系數較高。

(2)專家權威程度。包括專家對調查事項的熟悉程度和自我判斷依據2個指標,權威程度取2個指標的平均值。10位專家均為橋梁專業的高工,長期從事相關工作,權威程度為0.94,一般不小于0.70即可接受。參與調查的專家的權威性較高,調查結果可信。

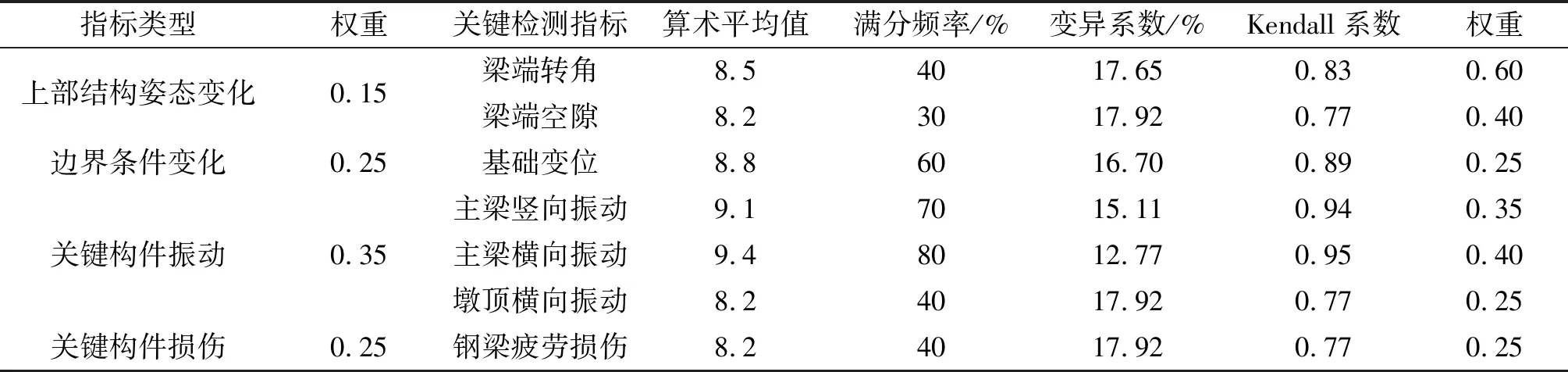

(3)指標篩查情況。經過2輪指標篩查后,初步擬定的9項指標中,支座變位、鋼軌螺栓和聯結零件劣化及護軌和鋼軌伸縮調節器損傷、失效3個指標被剔除,其余指標專家意見趨于一致,新增鋼梁疲勞損傷指標,最終形成7個軌道交通橋梁關鍵檢測指標(見表2)。

表2 軌道交通橋梁關鍵檢測指標專家咨詢結果

2.3 專家意見協調程度及顯著性檢驗

經過2輪專家問卷調查后,7個關鍵檢測指標的算術平均值為8.2~9.4,滿分頻率為30%~80%,變異系數為12.77%~17.92%(見表2)。一般以滿分比大于20%且變異系數小于20%為篩選標準,據此認為專家咨詢結果可信。同時,Kendall系數為0.77~0.95,比較接近1,表明表2所示關鍵檢測指標的收斂性較好,專家的認可度較一致。

3 關鍵檢測指標研究

3.1 上部結構姿態變化指標

上部結構姿態變化指標包括梁端轉角和梁端空隙。梁端轉角會導致墩頂處軌道扣件系統產生附加上拔力,易使扣件系統疲勞、失效。目前中國鐵路橋梁設計時采用強度、基頻和梁端轉角共同控制,要求有砟軌道梁端轉角≤3%、無砟軌道≤1.5%。對于服役期橋梁,鐵路橋梁規定主梁彎曲矢度不超過跨度的1/1 000,進而控制梁端轉角。軌道交通橋梁目前暫未作出限值要求。

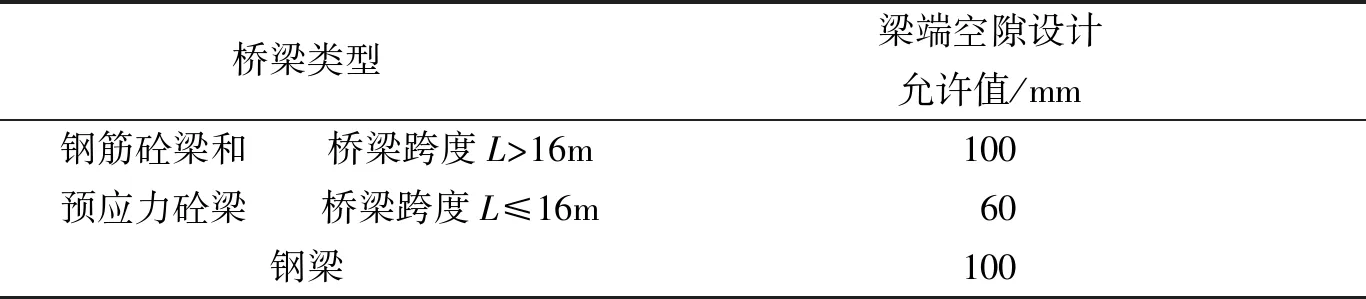

針對梁端空隙,目前《鐵路橋涵設計規范》綜合施工誤差、溫度變形、彈性變形等因素對梁端最大空隙提出了限值要求(見表3),同時對于服役期橋梁,《鐵路橋梁檢定規范》要求梁端空隙最小值≥2 mm(見表4)。公路市政和軌道交通橋梁相關規范對梁端空隙最大值和最小值均未作要求。

表3 鐵路橋梁梁端空隙設計允許值

表4 鐵路橋梁運營期梁端空隙檢定標準

雖然公路和軌道交通橋梁規范中均未對梁端間隙作出規定,但過大的間隙和過小的間隙均不合適。對于軌道交通橋梁,過大的間隙會導致軌道梁下方無支撐而發生變形,影響行車舒適性和安全性;頂死的梁端可能導致橋梁內力變化、軌道變形,也將影響行車舒適性和安全性。因此,這一指標應在運營檢測中測試。

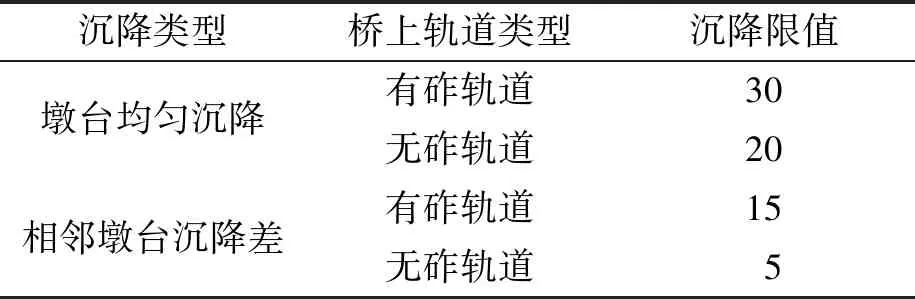

3.2 邊界條件變化指標

基礎沉降對橋梁結構的影響主要包括均勻沉降和沉降差,其中沉降差對結構的影響更顯著。橋梁結構對基礎沉降的要求非常嚴格,特別是高速鐵路橋梁(見表5)。基礎沉降對高速鐵路的影響更多體現在無砟軌道橋梁上,因為無砟軌道對沉降變形的自適應性能較差,軌道的幾何調整能力有限,沉降變形大會導致軌道線形平順性惡化,影響行車安全。為此,曾有學者提出,橋梁基礎工后沉降能否控制在規定范圍內決定高速鐵路橋梁能否順利鋪設無砟軌道,德國更是提出“工后零沉降”的要求。上海地區多為軟土地基,基礎工后沉降更明顯,軌道交通橋梁的基礎沉降應作為檢測評定指標。

表5 靜定結構墩臺基礎工后沉降限值 mm

3.3 關鍵構件振動指標

3.3.1 主梁豎向振動

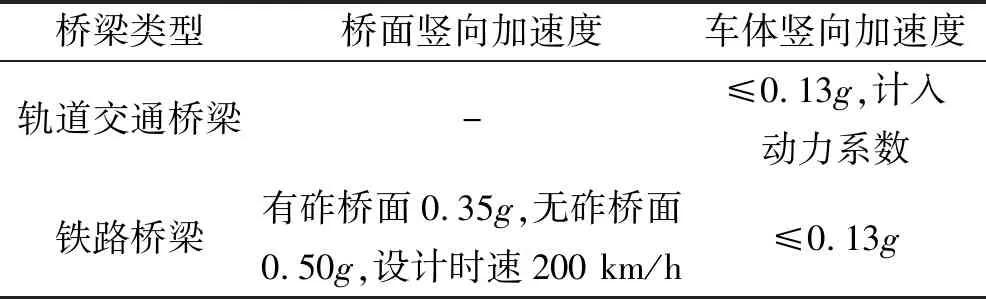

研究表明,對于設計速度在120 km/h及以下的軌道交通橋梁,列車運行產生的激振頻率一般為1.0~l.5 Hz。對于目前設計體系下軌道交通用簡支梁,自振頻率遠在激振頻率范圍外,故軌道交通橋梁設計規范中未直接對橋梁的豎向自振頻率進行限制。但對于像上海地鐵11號線跨滬寧(上海—南京)高速公路大橋(75.5 m+129 m+75.5 m)這樣的大跨徑橋梁,其豎向振動頻率較小,列車高速行駛可能產生共振現象。該橋位處實際列車運營的最高速度限制在70 km/h。鐵路橋梁對橋面豎向加速度和車體豎向加速度均作了明確限值要求(見表6)。在結構運營過程中,有必要結合列車行駛速度對結構豎向自振特性進行檢測,特別是對于剛度較小的大跨度軌道交通橋梁。

此外,根據表6,在設計階段,考慮運營速度的差別,軌道交通橋梁并未像鐵路橋梁那樣限制橋面豎向加速度。但從運營期檢測角度出發,建議將軌道交通橋梁橋面豎向加速度作為檢測指標,從安全性角度對運營期橋面豎向加速度進行檢測,確保列車運營安全。

表6 軌道交通橋梁和鐵路橋梁豎向加速度限值

3.3.2 主梁橫向振動

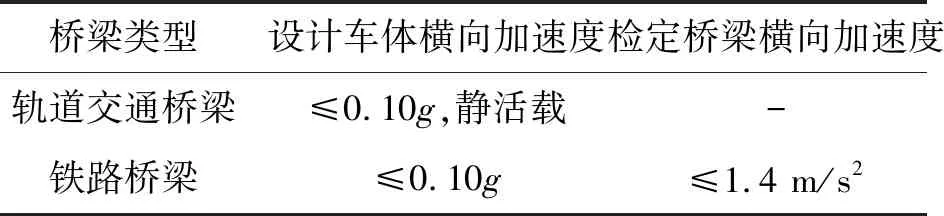

據統計,一般梁式橋的橫向一階自振頻率在豎向一階自振頻率之后出現,且隨跨徑的增加而減小。相較于豎向剛性的橋墩支撐,橫向一般依靠支座的約束力,故橫向安全需重點關注。針對橫向振幅,鐵路橋梁僅考慮橋梁結構形式、材料等,未考慮列車載重和車速。而現有研究表明,同一車速下列車空載過橋時橋梁的橫向振幅明顯高于重載。因此,對軌道交通橋梁進行檢測評定時,有必要在不同時段、不同車速時進行橫向振幅檢測。

軌道交通橋梁設計規范和鐵路橋梁設計規范都從列車乘坐舒適性的角度對列車橫向加速度進行了限制(見表7),同時《鐵路橋梁檢定規范》對運營過程中振動加速度進行了限制,有必要參考鐵路橋梁的規定,在軌道交通橋梁運營期對橋梁橫向加速度進行測試,并按照鐵路橋梁1.4 m/s2的限值進行安全性評定。

表7 軌道交通橋梁和鐵路橋梁橫向加速度限值

3.3.3 墩頂橫向振動

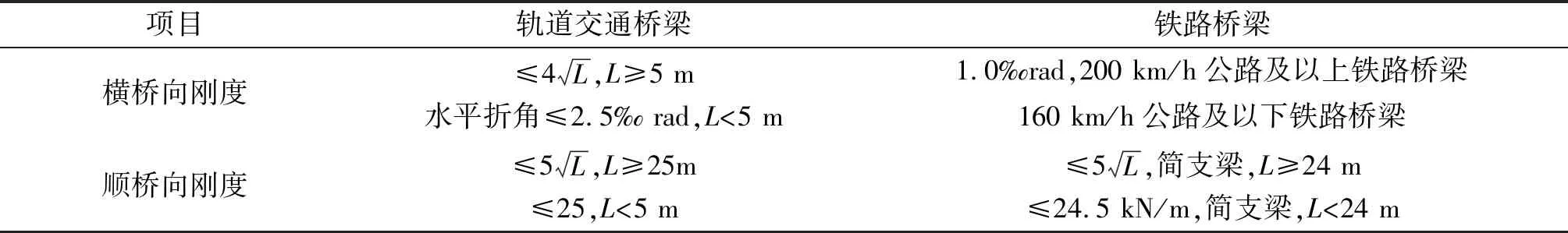

出于節約成本和城市空間利用等考慮,類似武漢輕軌1號線的高墩橋梁越來越多地被應用于城市軌道交通中。而隨著橋墩高度的增加,橋墩的橫向自振頻率逐漸降低,當橋墩橫向自振頻率低于上部結構主梁時,對全橋橫向振動的影響會顯著加大。《鐵路橋梁檢定規范》及《鐵路橋隧建筑物大修維修規則》采用墩頂橫向最大振幅和最低頻率2個指標綜合評價橋墩在運營過程中的剛度狀態。

表8為軌道交通橋梁和鐵路橋梁橋墩剛度特點對比。由表8可知:軌道交通橋梁橋墩剛度設計標準相對于鐵路橋梁略有降低,這與軌道交通車速、運載力等參數適配。針對軌道交通橋梁墩頂振動的檢測評估標準的取值也應體現與軌道交通橋梁與鐵路橋梁的差異。

表8 橋墩剛度設計允許值

3.4 關鍵構件損傷指標

在調查表意見欄,10位專家一致建議(4位10分,6位7分)軌道交通橋梁關鍵檢測指標應考慮鋼梁疲勞損傷。中國城市軌道交通服役期橋梁鋼橋占比大,而且后續會逐年增加,發生疲勞破壞的基數較大;另一方面,鋼梁的疲勞破壞為脆性破壞,無明顯塑性變形,難以在破壞前采取有效預防措施,而一旦發生疲勞破壞,將造成巨大人員傷亡事故。因此,城市軌道交通橋梁和鐵路橋梁規范均對鋼結構主梁有嚴格要求。對于服役期鋼橋,鐵路橋梁檢測規范通過疲勞應力截止限檢驗、疲勞損傷度檢驗及運營應力譜進行疲勞損傷檢測。而軌道交通橋梁尚未提及,應在公路、市政橋梁關于鋼結構橋梁檢測評定指標的基礎上,參照鐵路橋梁檢測規范,對軌道交通鋼結構橋梁進行疲勞損傷檢測判定。

4 結語

通過德爾菲法構建軌道交通橋梁關鍵檢測指標,收斂性較好,專家認可度較一致,可為軌道交通橋梁檢測評定提供借鑒。對軌道交通橋梁進行檢測評定時,應在公路、市政橋梁檢測規范的基礎上,將上部結構姿態變化、邊界條件變化、關鍵構件振動、關鍵構件損傷納入檢測評定范圍。

該文僅研究了軌道交通橋梁的關鍵檢測指標,各指標的具體取值還需結合設計標準和運營實際進一步研究。