基于低空傾斜攝影與三維激光掃描技術的城市三維建模研究

李宏宇

(上海市測繪院,上海 200063)

1 引 言

隨著遙感技術的迅猛發展[1,2],地理信息的三維可視化表達逐漸成為研究熱點,其在地理國情監測、城市模擬、區域可持續發展等多個領域正發揮著重要的作用[3]。因此,城市三維實景建模對于研究城市的發展具有重要的意義。

目前,三維建模技術主要分為3種:人工建模,傾斜攝影建模和激光雷達建模。人工建模方法模型效果較好,但其制作需要大量人力和制作周期,適用于小范圍、特定目標的三維建模。譚仁春和姚嵐[4]針對人工建模的不足,開發了人機交互的輔助工具,提高了人工建模的效率,但是該方法仍然無法滿足大空間尺度三維建模需求。傾斜攝影測量技術可實現快速獲取地物不同角度的影像,得到更為詳盡的地物側面信息[5],能更直觀真實地反映實際地物特征[6,7],適用于大范圍建模,但抗光照、風速干擾能力差,無法解決因地物遮擋造成的局部紋理扭曲、地物拉花、地物空洞等問題[8~10]。目前的研究大多采用機載激光雷達進行三維建模[11,12],但其對地物的紋理表達效果較差,還需對地物進行紋理采集,成本高、效率低。因此機載激光雷達技術目前大多應用于單體建筑的建模,現有研究較少地將機載激光雷達技術應用于綜合城市三維建模中。

因此,本研究提出一種將低空直升機傾斜攝影與激光雷達融合建模的方法,將兩種數據統一到一套坐標系中進行三維重建,獲得高效率、低成本、精細化的城市三維模型。經實驗,該方法可以應用于城市復雜環境中,取得了較好的效果。

2 技術路線與方法

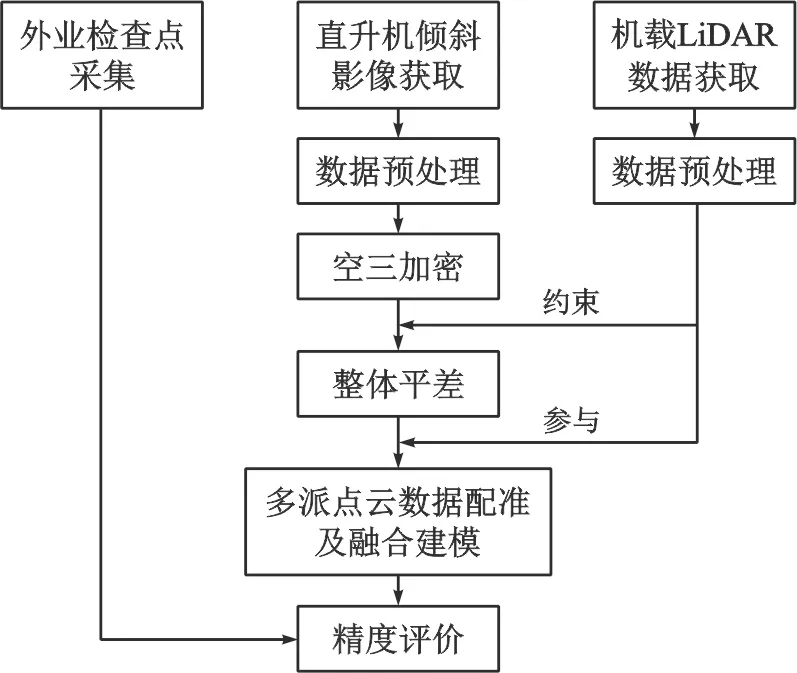

本研究基于多源點云數據進行三維建模的基本原理是利用低空傾斜影像數據生成稀疏點云,以精度相對較高的激光點云數據為空間參考基準,以稀疏點云數據和激光點云數據為主要數據源,利用ICP算法將兩種數據進行空間幾何配準,生成密集點云數據,在此基礎上構建不規則三角網(TIN)。最后對其進行貼膜處理,生成更高精度的三維精細化模型。具體流程如圖1所示。

圖1 多源點云數據融合技術流程圖

3 多源點云數據融合建模試驗

3.1 研究區概況

本研究選取上海市浦東新區張江科學城內作為研究區(如圖2所示),面積約為 2.5 km2,測區北至上科路,南至環科路,東至哥白尼路,西至金科路。主要地物類型包括建筑物、水體、公路等,具有較強的城市地物代表性。本研究對該區域進行融合建模試驗。

圖2 2019年張江地區0.1 mDOM

3.2 多源數據獲取

本次試驗利用直升機同時搭載AMC1050傾斜攝影系統和RIEGL AS900機載三維激光掃描儀進行數據獲取(如圖3所示)。

將AMC1050傾斜攝影系統搭載在直升機上,同時采用十鏡頭進行多角度航攝影像。本實驗區包含一個架次,航帶間距 120 m,航高約 170 m,曝光點間隔約 20 m,影像間重疊度大于80%,垂直影像的空間分辨率約 3 cm,像控點密度約 5 個/km2~10 個/km2。

圖3 直升機搭載傾斜相機和激光掃描設備

3.3 數據預處理

(1)點云數據處理

機載激光雷達點云數據處理主要包括2個部分:點云濾波處理以及點云數據配準。實驗中,機載激光雷達獲取的數據極限范圍是 60 m,為了確保數據精度,只保留 20 m以內的數據,這樣既能夠有效去除數據中的噪音點以及無效點,還能夠將數據量減少,提高后續的數據處理速度。因此首先利用徠卡Cyclone Register360將點云數據導出,并進行裁剪。

由于機載激光雷達獲取的點云密度較高,需對其進行抽稀處理。體素濾波器將輸入的點云數據分割成一個個微小的三維體素網格,以體素網格重心近似代表其他點。統計濾波器原理是計算每個點到與它相鄰的K個點的平均距離。假設得到的結果是一個高斯分布,其形狀由平均距離的均值和標準差決定,平均距離在標準范圍之外的點,可以被定義為離群點并從數據中去除。

(2)傾斜數據處理

對于直升機傾斜攝影獲取的影像首先需要進行預處理,從而進一步進行空中三角測量,得到空中三角測量質量報告。分析質量報告中關鍵點、連接點個數,初步判斷其精度。

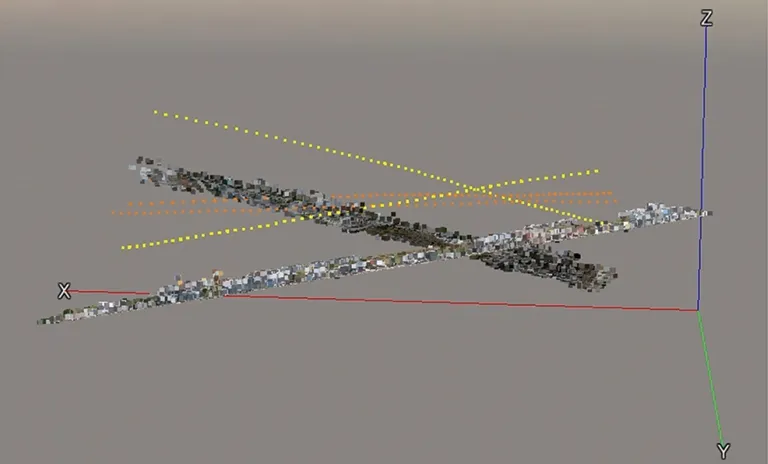

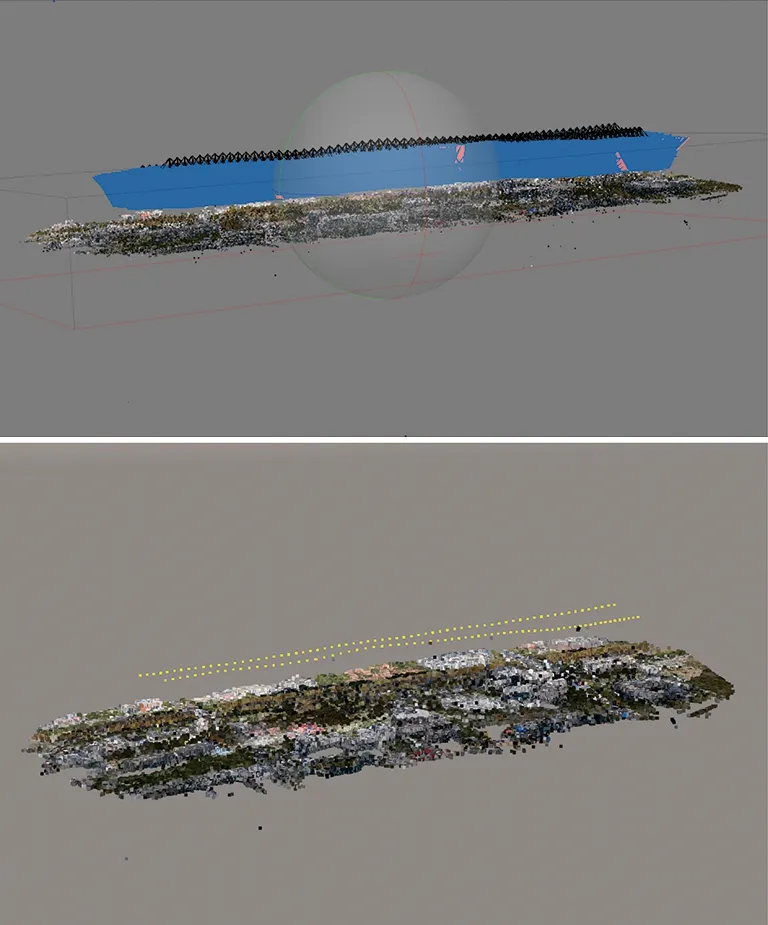

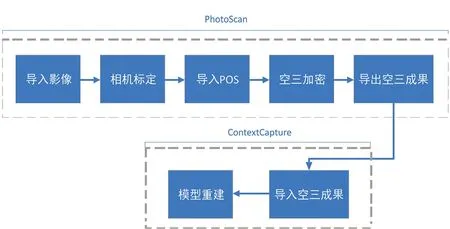

首先對傾斜攝影數據進行空中三角測量處理。研究發現利用常用軟件ContextCapture自動運行空三加密時,由于對影像畸變校正的能力較弱,通常會出現連接點匹配較差的情況,如圖4所示,會出現錯層等情況,從而影響后續的三維建模成果。經過實驗發現,利用PhotoScan進行空三計算,該軟件空三計算能力強大并且影像畸變糾正高效,將此款軟件運行的空三成果導出并導入ContextCapture進行后續的建模。從3D視圖(如圖5所示)可以看出,通過這種方式進行數據處理,結果明顯優于ContextCapture,圖6展示了此融合兩款軟件解算方法的基本流程。

圖4 ContextCapture空三計算的錯層情況

圖5 PhotoScan運行空三后導入ContextCapture效果圖

圖6 PhotoScan與ContextCapture融合解算空三建模流程圖

3.4 基于ICP算法多源點云數據配準及融合建模

數據配準是將處于不同的空間坐標系的點集轉換到統一的坐標系中,即計算出2個空間坐標系的旋轉變換關系[13]。這里采用手動粗配準與自動精配準結合的方法進行點云配準。精配準采用的是ICP點云匹配算法,而ICP算法的配準效果與點集的初始位置有很大的關系,因此不能直接用于點云精配準,需要利用其他手段進行粗配準之后才能得到較好的效果。

ICP的基本原理是:首先獲取兩個點集的特征點,通過建立特征點間的對應關系解算出兩者之間運動參數,利用求解出的參數進行數據配準[14,15]。最后,將直升機傾斜攝影影像與配準之后的激光雷達點云數據同時導入Context Capture三維建模軟件中,利用該軟件生成城市實景三維模型。

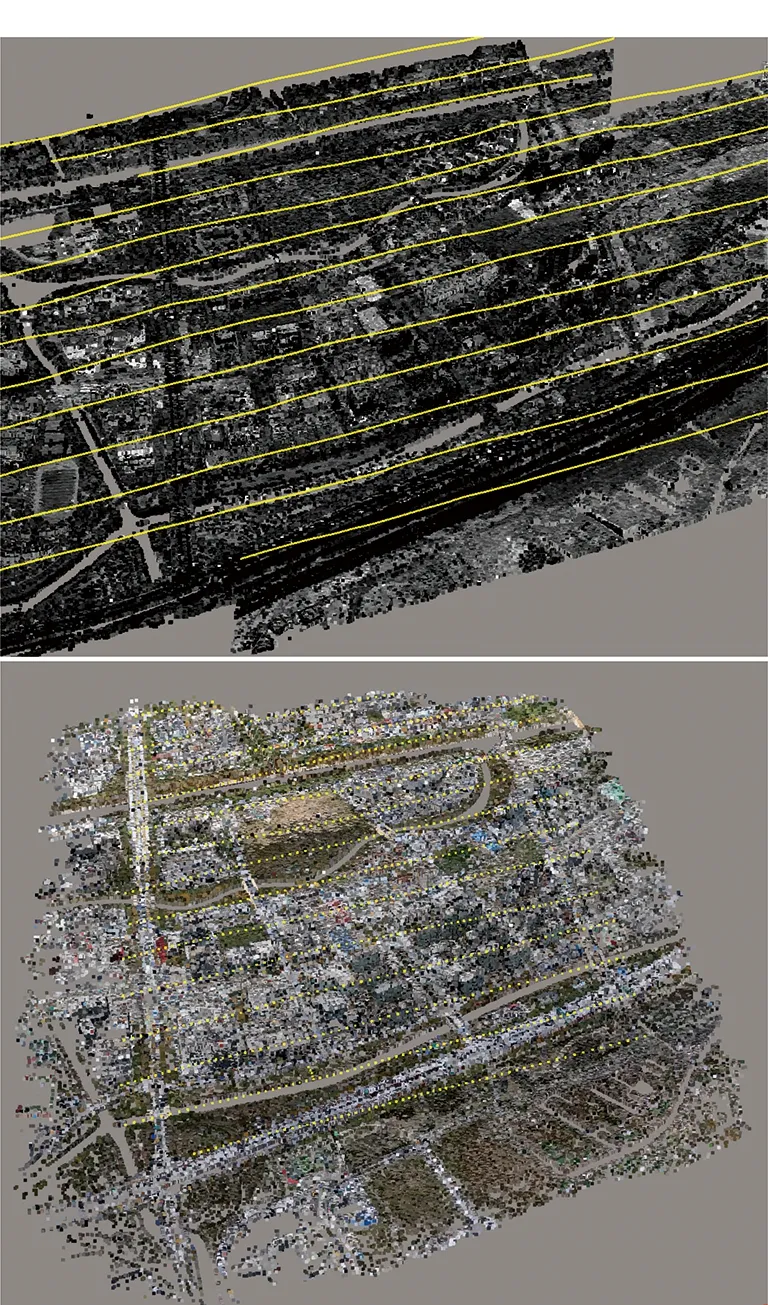

在完成基礎的空三加密后,將激光點云數據作為控制基準面,將上一步生成的空三加密點再次進行整體平差,利用點云的幾何特征來提取對應特征點,使這些對應的點計算出相應的旋轉平移變換矩陣,最終將影像匹配的稀疏點云與機載點云最終嵌套在一起,精化了影像在拍攝瞬間的空間位置與姿態。圖7與圖8分別為激光點云數據和空三加密點融合前后示意圖。

圖7 激光點云數據和傾斜影像空三加密點示意圖

圖8 激光點云數據與傾斜影像空三加密點融合示意圖

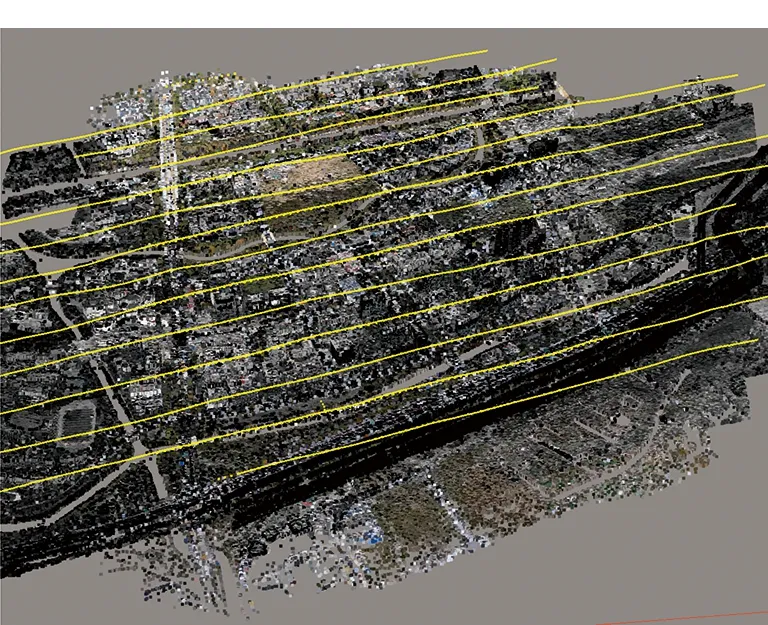

當密集點云數據與機載點云融合之后,形成的點云間隙更小,從而構建的不規則三角網更加密集,最終能夠實現地物更豐富的輪廓細節,圖9與圖10展示了未加機載點云構建的三維模型與加載機載點云構建的三維模型局部細節對比圖。從圖中可以看出,聯合傾斜影像和機載點云數據構建的模型在建筑側面細節表達效果上有明顯改善,輪廓細節更豐富準確,減少了模糊和拉花現象。

圖9 單獨用傾斜影像構建的模型示意圖

圖10 聯合傾斜影像與機載點云構建的模型示意圖

4 精度評價

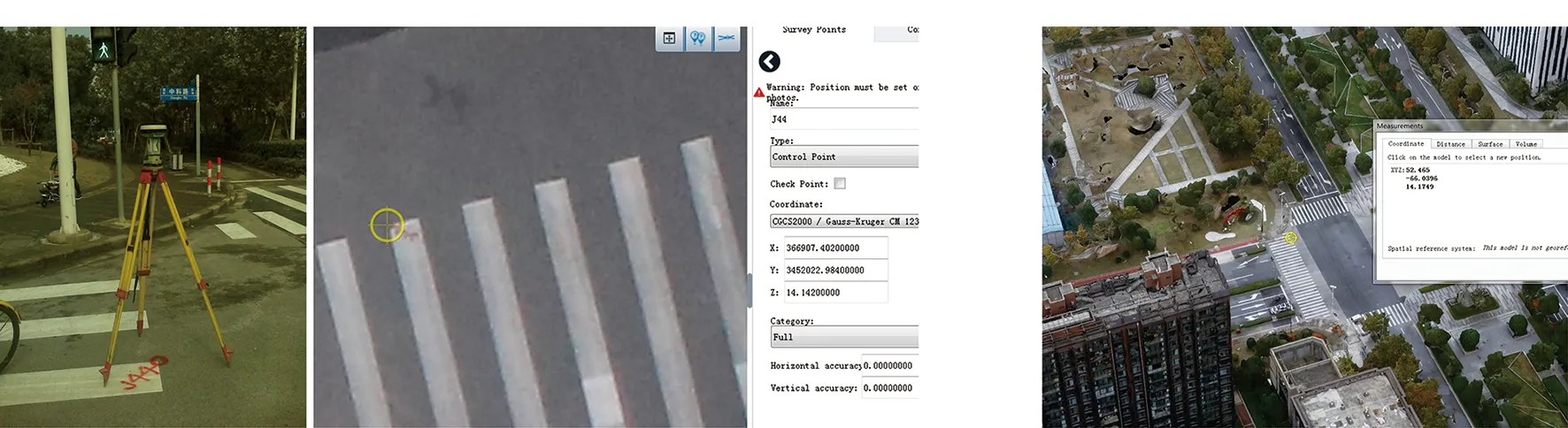

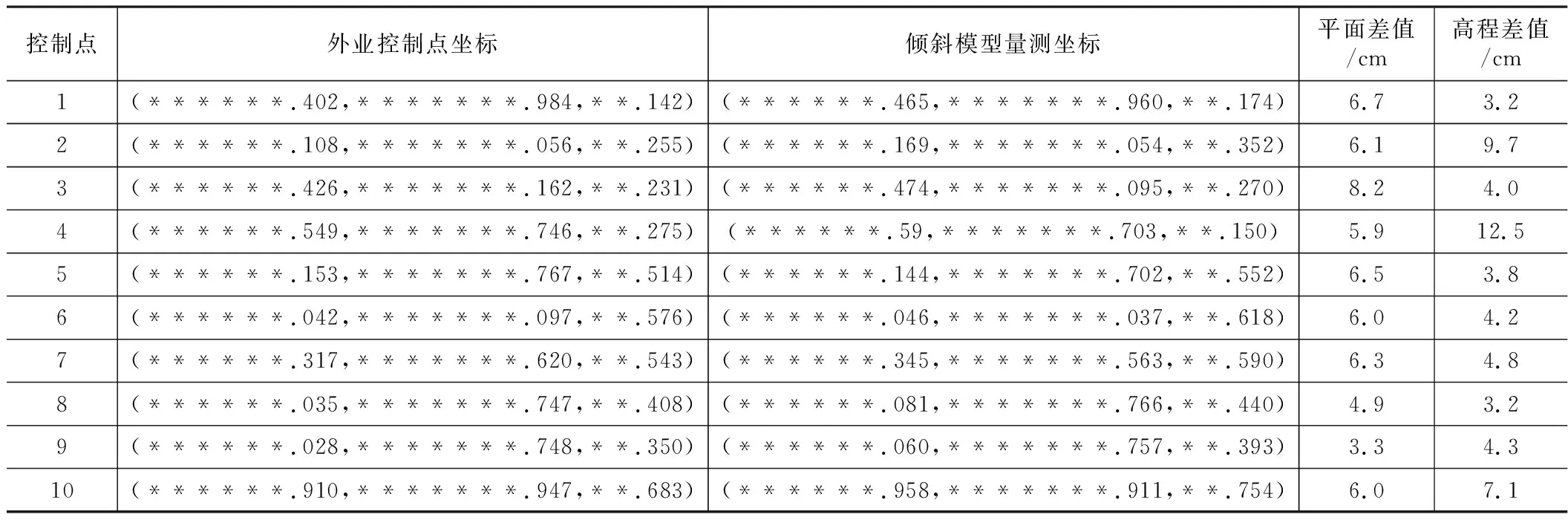

在完成傾斜攝影三維建模之后,需要對傾斜攝影模型進行空間位置精度評定。通常是在傾斜模型上選取地面控制點,與外業實測控制點進行精度比較(如圖11、圖12所示)。項目組在浦東新區張江鎮傾斜攝影項目中選取了一塊區域通過量測同名點,得到精度統計結果,如表1所示。從表中可以看出,利用多源點云數據生成的三維模型,與外野實測點相比,精度大部分在 10 cm以內,得到了較好的結果。

圖11 外業控制點采集量測坐標 圖12 傾斜攝影模型與外業控制點比較

傾斜模型精度統計 表1

5 結 語

本研究分析比較了低空傾斜攝影三維建模與地面激光雷達三維建模的優缺點,結合傾斜攝影的高效性和機載激光掃描的精確性,提出了傾斜攝影密集匹配點云和機載激光雷達融合的城市三維實景融合建模方法。在實驗過程中,總結了一套數據獲取與數據處理的流程,包括多源數據獲取、數據處理以及數據配準方法等,提高了三維模型的精度,完善了三維模型的部分紋理細節,得到了較好的建模效果。