看恐怖片能增強我們的記憶力嗎

庫逸軒

記憶是稍縱即逝的,我們需要不斷地復習以鞏固它。為什么當你老的時候,還能想起小時候學習的知識呢?實際上,這是大腦中的一個神奇的結構——海馬體在發揮作用,海馬體決定了短時記憶到長時記憶的鞏固過程。

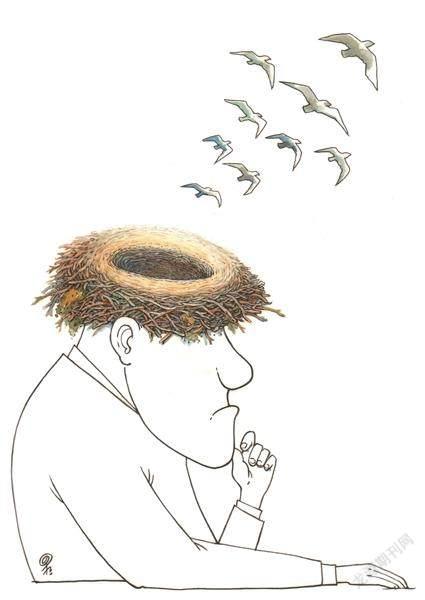

現在大家都追求“活在當下”。在歷史上,確實有這樣一個人,只活在“當下”。

20世紀50年代,有一個叫亨利·莫里森的病人。亨利從小就患有癲癇,發病的時候會口吐白沫、雙手抽搐,這是會危及生命的。醫生找到他腦中引發癲癇的位置,并將其切除,這個地方就是海馬體。

切掉海馬體后,醫生發現,亨利的智力還是正常的,甚至超過普通人的平均智商水平。醫生讓亨利回憶小時候的事情,例如回憶某一年美國總統是誰,他都清楚地記得。但是亨利沒辦法形成新的記憶,他認不出給他開刀的醫生和護士。

20世紀90年代,也有一個非常著名的病人,叫S.M.。她因為類磷脂蛋白沉積癥丟失了部分腦區。她缺失的腦區叫作杏仁核,是一塊小小的區域,位于海馬體的前端。

丟失了這塊腦區之后,相比正常人,她變得無所畏懼。很多人喜歡看恐怖片的原因是挑戰自我,但S.M.不一樣,她看到恐怖片會覺得有趣、好奇、興奮,卻沒有絕大多數人會感受到的害怕。

缺失恐懼也給她造成很大的困擾,因為她根本不會感到害怕,在幾次面對危險時,她都無所畏懼,為此,她差一點兒喪命。

在基本的情緒分類里,負性情緒比正性情緒多得多。當然,不同的情緒都有它的驅動力,都是我們在生活中不可或缺的。

那么,情緒是如何影響記憶的呢?簡單來說就是我們剛才講到的兩個區域——海馬體和杏仁核的交互作用。

舉個例子,大部分人看恐怖片時會留下深刻的印象,看紀錄片時卻沒有太多印象,為什么?研究者做了一個實驗,讓被試者看一個新的影片,然后檢測他能記住多少。

結果發現,在先放恐怖片再放紀錄片的測試過程中,被試者對兩個影片的記憶精度相差不大。先放紀錄片再放恐怖片時,被試者對兩部影片的記憶精度都比較低。

先放恐怖片,被試者的情緒被調動了,相對的,記憶就會變好。

為什么這樣的情緒喚起會造成記憶增強呢?研究發現,看恐怖片時,被試者產生的負性情緒增強了杏仁核對海馬體的作用,所以讓記憶變得更加深刻。

其實,不管是正性情緒還是負性情緒,都可以提高杏仁核的活性。但是只有負性情緒可以讓記憶的痕跡變得更深。

情緒會讓一個人的記憶變得深刻、生動。我們每個人都應該學會做情緒的主人,去接納那些看上去負性的情緒,也許它會給你帶來正性的改變,可以讓你在某一些方面變得更強、更好。讓我們每一個人都成為情緒的調色師,把我們的記憶涂抹得更加生動和美好。

(駐君顏摘自微信公眾號“格致論道講壇”,本刊節選,畢力格圖)