卻顧所來徑 蒼蒼橫翠微

姜宏

2021年12月,蘇州市中醫醫院迎來了建院六十五周年華誕暨二期建設項目內科新大樓正式啟用及院史館開館。我作為醫院的一名老醫生,內心無比激動,浮想連翩,直感面貌又一新,發展更有活力。

旭日東升,風從東方來,朝暉照亮古韻悠悠的院區。站在寬敞明亮、設施全新的內科新大樓中,北望古城,粉墻黛瓦,南眺石湖,湖光山色,東望園區,高樓林立,俯視高架,川流不息。醫院也猶如那高架上的滾滾車流,飛快向前奔馳。

中醫基因 歷久彌新

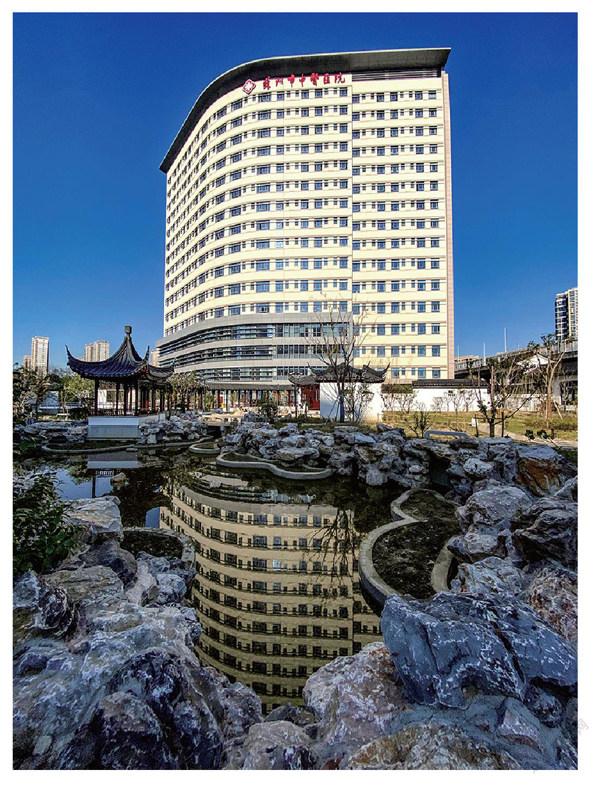

蘇州市中醫醫院座落在蘇州城西南楊素路18號,彎彎的楊素路伴行著彎彎的九曲港河,水陸并行,路河相連。內科新大樓位于一期門診病房大樓的東南側,兩幢大樓及裙樓之間由兩座天橋連廊相接,遠遠望去,猶如一體兩翼,中西并重,凸現了蘇州市中醫醫院發展的歷史變遷和時代智慧。

蘇州市中醫醫院創建于1956年12月。65年來,醫院堅持“以名醫帶名科,以名科鑄名院”的發展戰略,現已發展成為一所集醫療、教學、科研相結合的綜合性中醫醫院,更是享有“吳中名醫甲天下”美譽的吳門醫派的大本營。

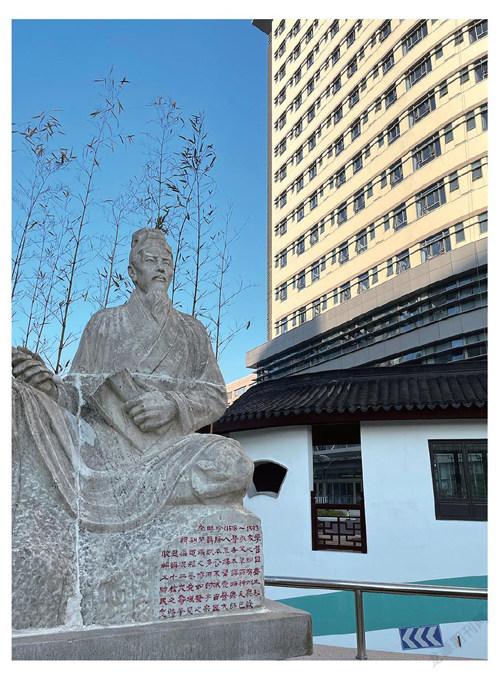

具有園林風格的蘇州市中醫醫院,不是園林,勝似園林。如今,走進位于新大樓南側已改建一新的百草園,冬韻中也可謂百草豐茂,樹木叢生,微風徐來,水波不興。漫步假山石徑,穿過亭閣長廊,駐足池溏水邊,凝視李時珍雕像,心頭油然而生起一片詩意——“卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微”。

在江南吳中這片美麗的沃土上,可謂物華天寶,人杰地靈,杏林世盛,名醫輩出。當下人們既可從吳中大地之上,亦可于樓臺水榭之間,領略到吳門醫派名家們“入營猶可透熱轉氣”那些治療溫熱疫病的奧秘。

從如今藏在蘇城大街小巷、醫院中醫藥博物館、古城區景德路門診部,以及名醫葉天士、曹滄洲和錢伯煊等人的故居也可以看出,在蘇州市中醫醫院的歷史深處,有著吳門醫派基因血脈的代代賡續。

蘇州市中醫醫院,一度更名,三易院址,屢經困難,從弄堂小巷中一路走來,經歷了從小到大,從弱到強,從不斷發展走向更快發展的一個個不同的歷史時期。65年的砥礪進取、勵精圖治,開啟著蘇州中醫院的輝煌和繁榮;半世紀的歲月崢嶸、薪火傳承,凝聚起多少代蘇州中醫人的光榮與夢想。

猶記得2011年元旦,作為市政府實事工程,蘇州市中醫醫院踏著時代的節奏,帶著吳醫的底蘊,率先從古城中央,整體搬遷到了城西南,完成了醫院發展史上一次具有里程牌意義的搬遷,床位翻倍達到了800多張。

此后的十年間,醫院仿佛開啟了新一輪的生根、開花和結果,在臨床、教學、科研、綜合服務能力和中醫特色方面,取得了令人欣喜的飛躍發展。期間,附設在醫院內的“蘇州市中醫藥研究所”,更名為“蘇州市吳門醫派研究院”,為加快吳門醫派流派傳承的研究,搭建了高質量發展的平臺。

如今正式啟用的內科新大樓,地上16層,地下5層,共有500張床位。對此,醫院也抓住這一契機,根據院“十四五”規劃,全方位地進行了面向未來的發展布局和學科調整,所有這些也將為醫院再次騰飛起到巨大的作用。

在醫院六十五周年華誕之際,在老醫院的時空記憶中穿梭,在新醫院的美好藍圖中憧憬。感嘆到今生只為中醫歌。伴隨著國家翻天覆地的巨大變化,醫院先后創建成為全國三級甲等中醫院、全國示范中醫院、南京中醫藥大學蘇州附屬醫院、上海中醫藥大學附屬龍華醫院合作共建醫院,以及上海中醫藥大學、安徽中醫藥大學聯合培養研究生基地,國家級中醫住院醫師、中醫類別全科醫師規范化培訓基地,中醫類別國家醫師資格實踐技能考試基地和國家藥品臨床研究基地單位……所有這些,讓人非常自豪,充滿信心和斗志昂揚。

中醫故事 記憶猶新

在病房新大樓,還專門辟有院史陳列館。該館濃縮了“蘇州的中醫院”和“中醫的蘇州城”的歷史。瞧,建院初期的中醫院正門,景德路時期翻建擴建前后的醫院舊景,那些老建筑、那些老專家和那些老故事,在院史陳列館內均有照為證,有字為據,成為探尋醫院前世今生的珍貴史料。

《橘杏流金---蘇州市中醫醫院建院65周年》是為獻給建院65周年華誕而創作的一部精美的紀念冊,由徐俊華和馬莉主編,全冊分為醫院概況、寄語——大醫精誠、足跡——流金歲月、聚夢——共澤醫道、奮進——譜寫華章五大篇章,收錄了數百幅珍貴的新老照片,既反映了老醫院、老中醫所走過的正道滄桑,也是對醫院各個不同歷史發展時期的激情書寫。史料豐富翔實,圖文并茂親切,讀來令人遐思。一冊在手,仿佛可以穿越醫院的昨天、今天和明天。

醫務工作者是醫院、也是社會的寶貴財富,在蘇州市中醫醫院,一代又一代的那些普通平凡的醫務工作者們,是撐起整個醫院高樓的一塊塊基石,他們記錄了醫院發展歷程中的厚重腳印和樸實身影。

記得上世紀八十年代初,當我第一次走近景德路上的蘇州市中醫醫院,首先映入眼簾的是,一棟為東西二層、主體三層高且帶有斜坡瓦頂的門診大樓,以及那大樓前那兩顆高大的塔松。穿過門診大樓,三層高的病房樓接踵而至。病房樓的主樓梯呈石級斜坡式,別具一格。各式醫用推車上上下下,車輪每每會與凹凸斜面碰撞發出輕重不一的“咯燈咯燈”的聲響,尤其是下坡時因速度加快更為明顯,但這也算是一道獨特風景線和動聽的“交響曲”吧。

記憶中這座病房樓的幾處過道處,還直接和北面一棟小木樓相通。走在該樓踏上去還有些“吱吱”作響的木頭地板上,仿佛在穿越蘇州市中醫醫院的歷史時空。盡管在以后各個不同發展時期,醫院還先后通過改建病房大樓、重建門診大樓、拿下周邊商業大樓擴充病房等舉措不斷擴大擴展了規模,但先入為主的第一印象已被深深地刻在腦海之中。

歷歷在目的還有當時實習時的情景。跟隨奚風霖老先生抄方,不知不覺你會感到,脈案中折射著奚老厚積薄發的絕招,那就是在辨病辨證的基礎上,十有八九是兩張古方合而為一或略作加減,理法方藥,一氣貫通;君臣佐使,嚴謹有序。直到現在,瀏覽當今出版的不少醫案醫話,再也難覓有如此過硬的方藥功底。

印象中,奚老還特別青睞炙甘草湯,且喜歡重用炙甘草達30克。相比之下,黃一峰老先生時以用炙甘草3克清輕和胃,而奚老重用炙甘草達30克則重在益氣復脈,這一輕一重均體現了辨證論治的內涵及其臨證中對炙甘草的妙用。

還有,隨兒科大師金紹文臨診的日子里,常要一口氣連續抄方到下午兩三點鐘。金老診病起來,專心致志,滴水不碰,一口茶不喝,哪怕是赤日炎炎之盛夏。問其何故,答曰:金生水。非常幽默,又很凸現中醫情懷,五行相生相克儼然在其心中。此情此景,恍如昨日一般。

醫院薈萃了名醫,名醫鑄就了名方名藥。如醫院自制的名藥,在建院早期有107種,到了上世紀90年代曾上升至260余種,后因時代變遷、病種變化和政策更迭等原因,現今還有50多種丸散合劑和膠囊等仍在臨床廣泛使用,療效獲得患者好評,有的正在向新藥開發方向作努力。

冬去春來,年復一年。我在醫院已工作了四十個年頭,從小醫生成為老醫生,從博士生成為博士生導師,如今治病救人和教書育人是我工作中的雙重任務。我由衷地感到,是醫院教育了我,培養了我。每每想到這里,醫院發展所走過的路和我個人學醫行醫所走過的路,猶如兩部電視劇,在我腦海中同時播放并不斷切換。

在學醫行醫的道路上,我經過失敗和失望,走過困難和困惑,經過努力和發力,同時也取得一點成績和成就。其中,師恩難忘,猶如貴人在相助。工作中對我影響最大的幾位老師分別是陳益群、任光榮、龔正豐和何煥榮教授,他們均是全國名老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師和江蘇省名中醫。此外,眾多領導、長輩和同事,更是我的良師益友。

中醫學術 守正創新

蘇州市中醫醫院占地面積60余畝,總建筑面積17.5萬平方米。隨著二期項目新大樓啟用后,總床位將由原來一期的800張上升到1300張。目前醫院科室設置齊全,開設臨床及醫技科室44個,其中國家衛健委臨床重點專科1個,國家中醫藥管理局重點專科4個,江蘇省中醫藥管理局臨床重點專科5個。2020年,醫院門急診達170多萬人次,出院病人為3萬多人次。

醫院不斷造就名科名醫,現擁有博導7名,碩導38名,享受國務院政府特殊津貼專家3名,全國老中醫藥專家學術繼承經驗工作指導老師3名,全國名老中醫藥專家傳承工作室3個,全國中醫學術流派傳承工作室1個。江蘇省老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師2名,江蘇省名中醫22名,全國優秀中醫臨床人才2名,江蘇省中醫藥領軍人才2名,江蘇省333工程培養對象9名,江蘇省有突出貢獻中青年專家3名,二級正高專家7名。

我所在的骨傷科為國家衛健委重點臨床專科,脾胃病科、婦(產)科和臨床藥學科為國家中醫藥管理局重點臨床專科,腫瘤科、肛腸科和肺病科為省重點專科,內分泌科、心血管科、腎內科、泌尿外科、風濕病科、針灸科、腦病科和血液科為市重點專科,這些重點專科薈萃著許多有特色的中醫優勢病種及其不斷優化的診療方案,響譽國內或省內。

近年來,醫院獲得國家級項目27項,其中,國家自然科學基金17項,國家支撐計劃8項,省部級項目19項;獲得中華中醫藥學會和中國中西醫結合學會科學技術獎6項,中國中醫藥研究促進會科學技術獎8項,江蘇省醫學新技術引進獎7項。為此,近年來醫院也兩度召開全院科技獎勵大會,表彰先進集體和個人,旨在激勵和導向許多年青醫務工作者的前行方向。

在蘇州市中醫院65年發展過程中,內科的黃一峰、奚風霖、陳松齡、汪達成、蔡景高、任光榮、吳懷棠、金士璋和俞大祥,傷科的葛云彬、陳益群和顧大鈞,外科的陳明善和王壽康,婦科的錢伯煊和鄭連山,針灸科的尢懷玉和丁懷仁,喉科的馬友常,兒科的金紹文等,這些名醫名家是醫院建設的奠基者、開拓者和推動者,必將沉淀為時代的精神、發展的豐碑和前進的力量。

2018年以來,在蘇州市人民政府、市衛健委的支持下,醫院成功引進6個國家級臨床醫學專家團隊,其中有上海龍華醫院腫瘤科劉嘉湘國醫大師團隊和江蘇省中醫院生殖科夏桂成國醫大師團隊,建設周期3年,每個項目獲得資助為1000-1500萬元,市財政為此共投入資金6500萬元,此項舉措在全國并不多見,這充分體現了敢為人先的蘇州精神,為醫院高速高質量發展注入了新的活力。

值得一提的是,2021年4月,蘇州市人民政府與中國中醫科學院全面戰略合作暨建設中國中醫科學院大學簽約儀式在蘇州舉行,這為蘇州市中醫醫院高質量發展帶來新的機遇。一時間這一新聞,引發了全國教育界與醫學界的廣泛熱議。

面對新的機遇和新的挑戰,現任院長徐俊華教授多次在不同重要場合表示,根據醫院“十四五”期間的發展規劃,他和領導班子將繼續帶領全院職工秉承“服務人民、奉獻社會”的宗旨和“仁愛、精誠、求實、創新”的精神,充分發揮醫院作為吳門醫派主力軍、主陣地作用,做好吳門醫派的傳承、創新、發展工作,力爭把蘇州市中醫院建設成在全省具有示范引領作用、全國知名的現代化綜合性中醫院。

在醫院近期舉辦的書法攝影展覽中,我又看到了老院長葛惠男教授的一幅書法作品——“立志行醫六十春,扁鵲華佗是先生,傳經于后為己任,愿將余熱報黨恩”。鐵劃銀勾,厚重遒勁,給人以美的享受。這是他借用他的恩師——醫院首任院長黃一峰先生的一首詩,來抒發一代中醫人的仁心仁術和人文情懷。

“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛”。蘇州是一座現代化的歷史文化名城,而身在其中的市中醫院及其吳門醫派也在濃墨重彩地書寫著這座城市的文化底色。蘇州市中醫醫院65年的發展歷程,是一面很好的鏡子,它照亮過去,照亮當下,也照亮未來。