春韭

郗文倩

對于季節的更替,鳥獸草木總比人敏感。這邊人還圍著火爐瑟縮著,那邊河里的野鴨已知春江水暖了;這里春寒料峭,那里枯葉之下,新生的草葉已茁壯挺立。所以,翻著日歷數來的春天,遠不如眼耳鼻舌口感知的春天來得踏實。踏春挖野菜,園中剪春韭,與其說是生計所需,不如說是心理滿足的需要。

俗語云:三月三,韭菜鮮;六月六,韭菜臭。人們認為韭菜以春季的為佳,夏季韭葉生長迅速,水分易流失,口感不好,故卻之甚遠。其實,六月韭菜雖不如春天的鮮嫩,也并非“臭”不可食,實在是那時餐盤里有太多選擇,口舌傲嬌起來,也確實可以大大地挑剔一下。早春韭菜屬于時鮮,頭茬韭更鮮美。“頭”是首要、第一、最上端的意思,常用來指莖芽最嫩的部分,如豌豆頭、馬蘭頭、枸杞頭等。頭刀韭金貴,據說蒲松齡就消受不起。他說:“二寸三寸,與我無份;四寸五寸,偶然一頓;九寸十寸,上頓下頓。”等到韭菜已老,長及盈尺,價格便宜了,才上頓下頓地吃吧。

人人喜吃鮮嫩之物,文人更顯得嘴饞,不僅要吃,還要寫詩表白。杜甫詩云:“夜雨剪春韭。”辛棄疾也學舌:“夜雨剪殘春韭。”不過,能把饞嘴寫成詩,是詩人的本事,饞嘴也就變成雅趣了。

舊時立春吃春餅,又叫春盤,韭菜是不可少的。蘇東坡詩云:“漸覺東風料峭寒,青蒿黃韭試春盤。”春盤,又稱“辛盤”“五辛盤”,早先,盤中裝有五種辛辣蔬菜,以合五行,代表東西南北中五方神靈,以驅邪避祟。初春時節,五臟六腑經冬積攢了惡濁之氣,要借辛辣之物驅除,至于哪些辛辣蔬菜可登堂入室,倒沒有一定之規。一般說來,蒜苗、青蔥、韭菜、芫荽、蘿卜都可以擔綱。

韭菜含揮發性精油,有獨特的辛香味,又含硫化物,具有殺菌作用,其根葉搗汁,有消炎止血止痛之效,這便是所謂的醫食同源。古人很早就利用這點,將韭菜制成調料,以殺菌,并遏制肉食的腥膻。《禮記·內則》稱,調制切細的肉,春用蔥,秋用芥醬;調制豬肉,春用韭菜,秋用辛菜。調脂用蔥,調膏用薤。薤,葉似韭而闊,也是蔥韭類的調味菜。這樣用料,已十分講究了。按《周禮》,當時調料醬品有“七菹”,指的是用秋葵、蘆筍等腌制的酸菜或咸菜,其中就有“韭菹”和“菁菹”,前者是腌制的韭菜,后者即韭花醬,“菁”即韭菜花。

韭菜花做調料更是美味,因為地道的腌韭花只有合著時令,才美味。韭菜一年可吃多茬,但韭菜開花僅在夏末秋初,相較而言就算珍品了。腌韭花選料很講究,要在韭花欲開未開時采摘,此時花朵完整,剛結籽,營養、味道保存完好。過早,花籽未成,水分大不說,也缺了籽的清香;過遲,則花朵枯老發黃,品相不好,口味也差多了。韭花洗凈,晾干剁碎,加鹽攪拌入壇,兩三日后就有令人垂涎的鮮香味,即便當小菜也是極下飯的。有些人家,加入秋梨以及新鮮的蒜姜,味道就更濃郁了。

老北京有涮羊肉,是出了名的美食,羊肉要選內蒙古草原的肥羊,經過整個夏季豐美水草的滋養,羊肉肥美鮮嫩,而此時,也正是韭菜開花結籽的時候,新做的腌韭花就成了地道配料,這種韭花醬配羊肉的吃法,是極為古老和經典的。五代時有一位書法家,叫楊凝式,陜西華陰人。農歷七月十一日,初秋,他午睡后腹饑,恰有人饋贈韭花,大喜,遂修書相謝,大意是:

午睡剛起來,腹中正感饑餓。忽然收到來函,還辱承賜我盤飧美食。在這一葉報秋之時,正是韭花醬異常鮮香可口的時候,用它來佐食肥嫩的羔羊肉,實可稱為珍饈呀。飽食之后,尤為銘感!恭恭敬敬寫下回信致謝,敬請察知。

全文六十三字,七行,文字書法極疏朗,恰與當時閑適的心境相配,這就是書法史上有名的《韭花帖》。

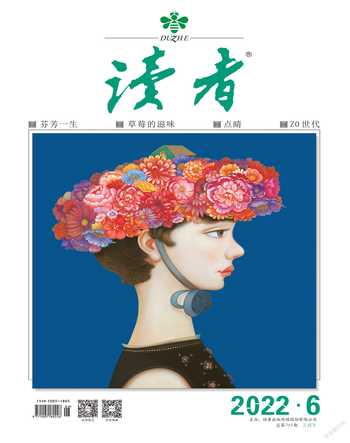

(輕 煙摘自中華書局《食色里的傳統》一書,本刊節選,曾 儀圖)