綜合物探方法在鋰鈹稀有、稀土礦勘查中的應用研究

保善東,曾 彪,白宗海,黃青華,苑永濤,祁 文,熊壽加

青海省青藏高原北部地質過程與礦產資源重點實驗室/青海省地質調查院,青海西寧 810012

0 引言

鋰、鈹等稀有金屬是重要的戰略資源[1],也是不可再生資源[2],在社會經濟發展中的應用日益廣泛[3].在南祁連地塊和全吉地塊相接的宗務隆山構造帶東段茶卡北山地區發現了鋰輝石偉晶巖脈群[4],該類堿性花崗巖脈追索難度較大.2017年實施的青海省察汗諾-茶卡北山地區1∶2.5萬水系沉積物測量和2018年青海省天峻縣茶卡北山地區鋰稀有稀土礦預查項目,提出了礦石中238U、232Th、40K三種元素含量組合與巖石的含礦性有一定相關性的設想[5].結合鋰鈹稀土礦各類型礦石礦物組合中普遍存在的鋰輝石、鋰云母、綠柱石、鈉長石化白云母花崗偉晶巖脈中的實際情況,為提高找礦效果,實施了更為有效的地球物理勘探方法——地面伽瑪能譜和磁法測量[6].通過物化探異常與地質礦產成果綜合應用研究,新發現了多處礦化有利地段[7],對研究區鋰鈹稀土礦資源勘查起到一定的促進作用[8].

1 地質背景

茶卡北山地處柴達木盆地東北緣,位于歐龍布魯克-烏蘭成礦帶東段.該成礦帶是青海省稀有、稀土成礦有利地區,石乃亥偉晶巖型鈮鉭銣礦床、沙柳泉銣鈮鉭多金屬偉晶巖型礦產于帶中.

研究區內地層及巖漿巖的展布方向受北西向斷裂控制(圖1).出露的主要地層為石炭—二疊系土爾根大坂組,巖性以石英砂巖夾千枚狀黑云片巖為主.南部小面積出露果可山組地層,巖性有灰白色白云巖等.北部、中部分布兩條中淺部構造韌性剪切帶,呈北西向展布,沿斷裂及其次級裂隙構造發育地段為偉晶巖脈密集分布地段.南部二疊紀中酸性中細粒石英閃長巖沿區域性斷裂產出,呈北西向長條帶狀展布.區內的脈巖主要為花崗偉晶巖,脈體走向與構造線方向基本一致.

圖1 茶卡北山地區地質圖Fig.1 Geological sketch map of Chakabeishan area

圈定出的1∶20萬水系異常中,Li元素異常較為突出,其峰值為46.93×10-6,表明茶卡北山地區具有較好的稀有多金屬礦找礦前景.圈定1∶5萬水系異常6處,異常主元素為Rb、Y、W等,但對具有成礦意義的Li、Be等元素未作分析.

對花崗偉晶巖脈集中區進行了地表踏勘及撿塊樣分析,發現9條花崗偉晶巖脈,基本沿土爾根大坂組上段地層中斷裂及次級節理、裂隙侵入.脈體規模不等,脈寬一般10~20 m,最寬達40 m,長50~400 m,呈透鏡狀、巢狀、囊狀、條帶狀等形態展布,多呈北西向,部分呈東西、北東向.鋰主要賦存于鋰輝石、鋰云母花崗偉晶巖脈中;鈹賦存于綠柱石花崗偉晶巖脈中;銣、鈮鉭賦存在鈉長石化白云母花崗偉晶巖脈中,礦化與鈉長石化、白云母化等關系密切.

2 工作技術方法

2.1 技術方法選擇

依據研究區基巖裸露較好、第四系覆蓋較薄等地貌,確定開展大比例尺高精度磁法和地面伽瑪能譜測量.采用高精度磁法測量了解研究區各地質體和花崗偉晶巖等目標地質體的磁性特征和分布情況[9],地面伽瑪能譜測量可直接對放射性異常進行全面系統的檢查,確定其放射性核素鈾、釷、鉀含量分布規律和鈾異常位置[10],大致查明異常和構造性質,以較小的經濟代價有效地對研究區稀有稀土礦異常作出快速評價.

2.2 儀器參數及測量網度

磁法測量采用ENVI Pro型質子磁力儀,磁場測量精度為±1 nT,分辨率為0.1 nT[11].伽瑪能譜測量采用ARD型多道伽瑪能譜儀,分辨率7.5%,能量范圍40 ke V~3 MeV[12].開工前后對磁力儀進行探頭、主機及單多臺一致性和噪聲水平測定,對能譜儀進行儀器、短期穩定性及一致性測定等,各項性能指標均符合技術要求[13].測線方位35°,網度100 m×20 m,面積41.4 km2,實測物理點均為20 724個.

3 物性特征

3.1 磁性特征

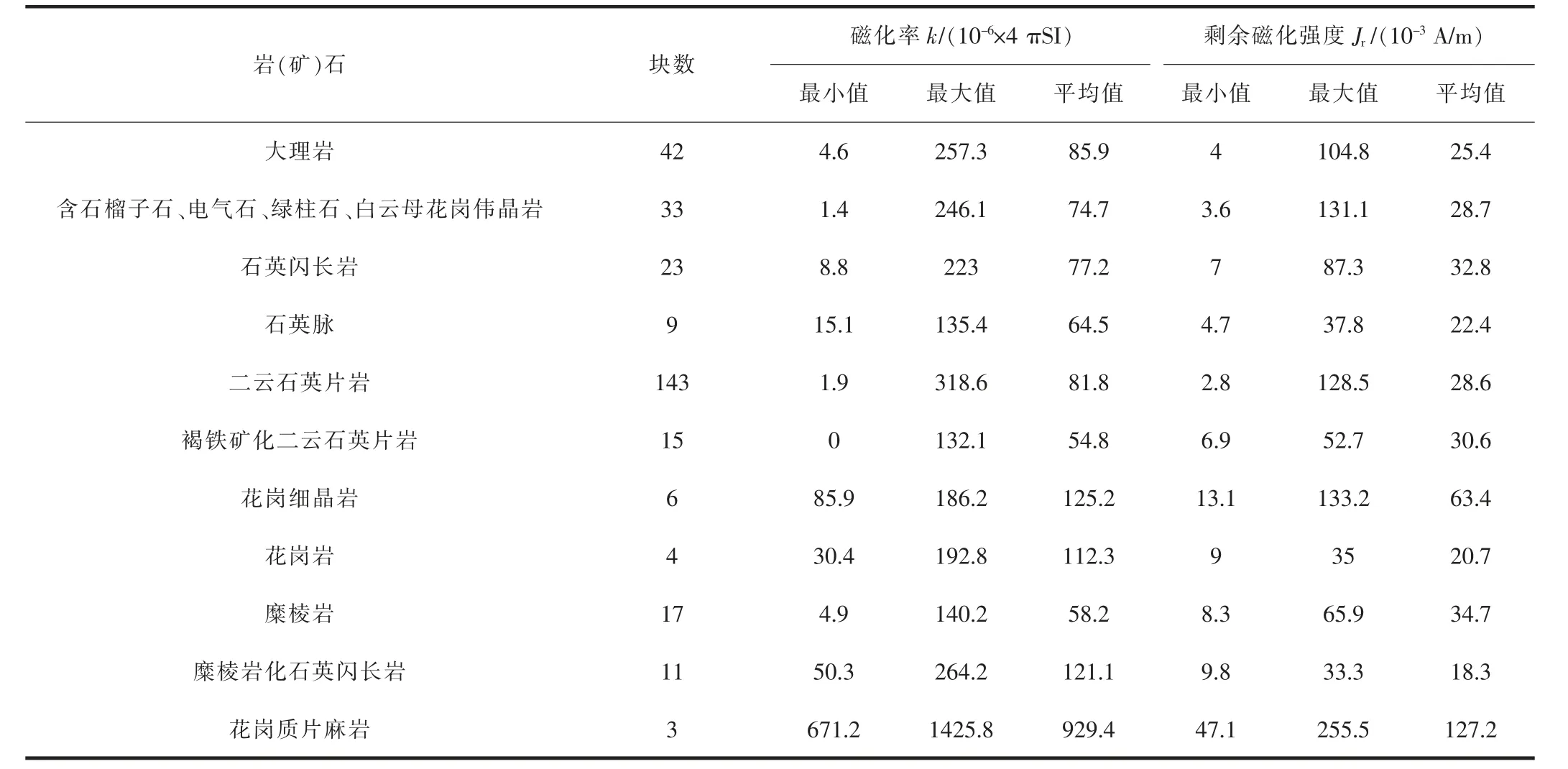

測定磁物性標本306塊,采用ENVI Pro質子磁力儀,選用高斯第二位置,測定參數為磁化率k、剩余磁化強度Jr.研究區巖(礦)石磁性特征(表1)如下.

表1 茶卡北山地區巖(礦)石磁物性統計結果表Table 1 Magnetic and physical properties of rocks(ores)in Chakabeishan area

(1)果可山組和土爾根大阪組中大理巖、二云石英片巖、糜棱巖顯示弱磁性,磁化率均值分別為85.9、81.8、58.2(10-6×4πSI),地磁圖上皆顯示弱磁或無磁異常.而花崗質片麻巖略顯強磁性,磁化率均值為929.4(10-6×4πSI).

(2)中酸性侵入巖石英閃長巖和花崗巖磁化率均值為77.2、112.3(10-6×4πSI),皆顯示弱磁性.

(3)糜棱巖化石英閃長巖較石英閃長巖磁性略高,磁化率均值為121.1(10-6×4πSI).地磁圖上顯示大面積弱正磁異常,石英閃長巖侵入二云石英片巖接觸部位顯示跳躍狀正負伴生強磁異常.

(4)含石榴子石、電氣石、綠柱石、白云母花崗偉晶巖,磁化率均值為74.7(10-6×4πSI),剩余磁化強度均值為28.7×10-3A/m,顯示無磁性,與圍巖強磁性形成反差[10].

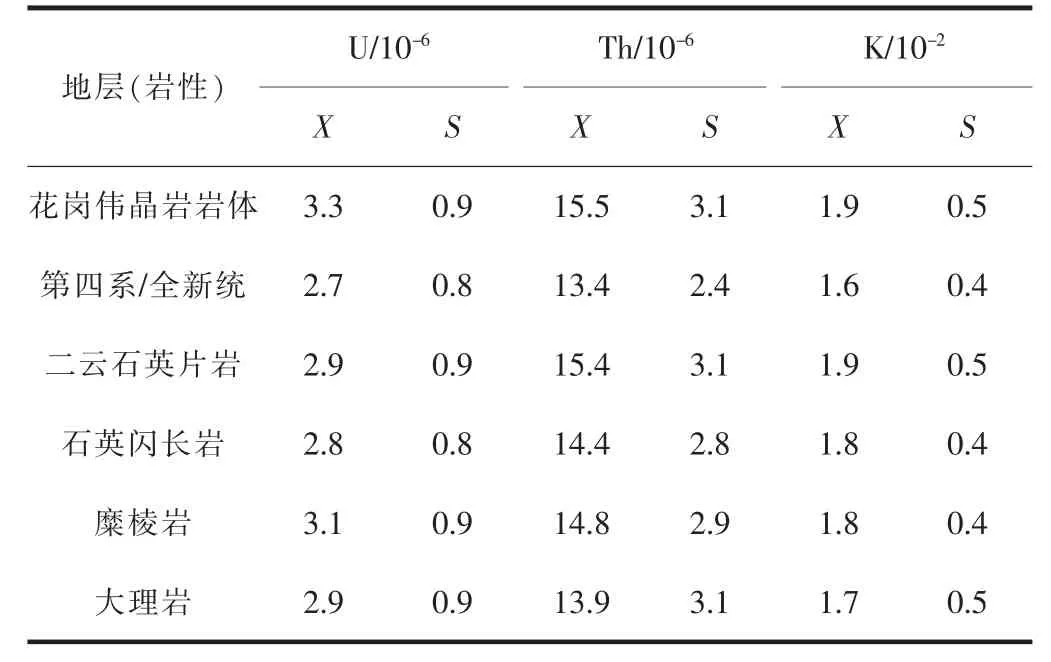

3.2 放射性特征

通過統計研究區各地質體放射性背景值(表2),可見在花崗偉晶巖、二云石英片巖和糜棱巖中eU、eTh、eK的背景值較高,其次為石英閃長巖體,再次為果可山組大理巖地層,說明斷裂蝕變發育地帶,以及細晶巖脈、偉晶巖脈等脈體發育地段為放射性成礦的有利地段.U、Th、K三種元素的含量及總道計數率值與研究區出露的一套淺變質巖、沉積巖、沖洪積物等存在顯著的差異,這形成了良好的地球物理勘探前提[14],可較準確地劃分出可能的含礦巖體,然后根據巖石中U、Th、K三種天然放射性元素含量值[15],通過多參數組合進行微弱信息增強和提取[16],可獲得豐富的地質勘探信息,從而將堿性巖體中鋰鈹稀有礦的礦(化)體與圍巖區分開來[17],為后期找礦工作提供依據.

表2 各類地質體放射性背景值統計表Table 2 Radioactive background values of various geological bodies

4 綜合分析

4.1 磁異常特征

根據磁異常特征,結合地質背景,自北向南劃分為4個磁異常區(圖2),各分區特征如下.

我不知怎么竟然摸到了一根竹竿。這根竹竿是前幾天同屋里的一位同事從積木場上順回來晾曬他的內衣內褲的,那上邊還有花花答答的褲衩子。現在我要派上用場了。

圖2 △T磁異常等值線平面圖Fig.2 Plan of△T magnetic anomaly isoline

(1)北部面狀強正磁異常區:圈定C1磁異常,以面狀正磁異常為主,幅值30~100 nT,出露巖性主要為細粒黑云石英片巖,推測與深部隱伏中酸性巖體有關.

(2)中部條帶狀弱正磁異常區:圈定C2、C3、C4磁異常,以橢圓狀正磁異常為主,局部負異常伴生,幅值20~60 nT,出露中粗粒含石榴子石二云石英片巖和石英閃長巖.C3磁異常北西向展布,其中C3-2磁異常西北側地表出露石英閃長巖.C2磁異常呈北東向橢圓狀或條帶狀展布,其中C2-2磁異常東南側出露石英閃長巖.綜合分析,推測C2、C3和C4磁異常可能與隱伏石英閃長巖有關.

(3)南部面狀弱負磁異常區:主要出露大理巖和長石石英砂巖,為大面積平穩負磁異常,東側呈現大面積面狀負磁異常,西側顯示帶狀負磁異常,圈定磁異常C5、C6,推測為無磁地層.

(4)東南部條帶狀強正負磁異常區:圈定C7、C8磁異常.C7磁異常為正負伴生磁異常,幅值-371~+360 nT,呈北西向橢圓狀展布,異常部位出露石英閃長巖巖株,北側有大理巖分布.推測C7磁異常為中、酸性巖體侵入碳酸鹽巖接觸帶中磁性礦物富集引起[18].

研究區推測斷裂構造共11條.其中近南北向2條:F1、F2;北東向3條:F3、F4、F5;北西向6條:F6—F11.斷裂構造有磁性分界面、磁異常錯動帶、串珠狀磁異常等分布特征,部分北西向斷裂與地質解釋較吻合.近南北向、北東向為推測的隱伏次級斷裂.

4.2 鈾釷鉀特征

4.2.1 平面分布特征

通過能譜鈾、釷、鉀含量參數統計(表3)看出,鈾含量介于0.2×10-6~7.3×10-6,均值3.0×10-6,變異系數(30%)變化較大;釷含量介于3.8×10-6~42.4×10-6,均值14.8×10-6,變異系數(21%)變化較大;鉀含量介于0.1×10-6~4.6×10-2,均值1.9×10-2,變異系數(50%)變化大.Th/U均值(5.6)大于地殼地層和巖體均值(4.7).U/K均值為1.6,Th/K均值為7.9,反映了在去鉀元素背景下鈾、釷元素的相對富集情況.U/K比值較低,說明鈾元素的遷移富集不是很充足.綜上所述,說明茶卡北山地區釷含量的差異大,變異系數變化大,偏度負偏,峰度大,釷元素發生了局部富集;相對而言,鈾元素亦發生局部富集,但富集程度相對較低;鉀變化范圍大,變異系數偏大,研究區斷裂鉀化蝕變發育,為蝕變巖脈提供了局部容礦空間[19].

表3 茶卡北山地區鈾、釷、鉀含量參數統計表Table 3 Content parameters of U,Th and K in Chakabeishan area

4.2.2 異常區、帶、點劃分

采用迭代法確定6種地質體的背景值(X)和標準偏差(S),最后選擇2倍系數,即X+2S作為各類地質體的標準方差,確定研究區各地質體背景值及異常劃分原則.放射性含量整體呈現北高南低特征,釷、鉀富集特征相關性極好,異常形態極為相似.共劃分出3個放射性異常分區,圈出U異常帶3條、異常點22個(圖3);Th異常帶3條、異常點20個(圖4);圈出K異常帶3條,異常點18個.鉀與鈾、釷異常相關性較好,鉀、釷相關性更強.重點將研究區中、南部鈾釷異常區、帶、點特征(表4、5)總結如下.

表4 茶卡北山地區鈾異常帶統計表Table 4 Characteristics of U anomaly belts in Chakabeishan area

圖3 U含量等值線平面圖Fig.3 Plan of U content isoline

(1)中部條帶狀中高值異常區以條帶狀異常為主,受控因素為有限的局部侵入巖體、細晶巖脈體、花崗偉晶巖脈體等,多為鈾釷混合異常,一般鉀化程度不高,局部鉀化強度較高.鈾、釷、鉀總量的相關性較好,總體呈現為中等偏高的含量分區,鈾含量介于0.4×10-6~4.9×10-6,均值2.8×10-6;釷介于4.9×10-6~23.1×10-6,均值15.4×10-6;鉀介于0.6×10-6~3.4×10-2,均值2.1×10-2.多地段存在北西向串珠狀高值異常帶,部分異常帶與含稀有稀土礦偉晶巖脈帶位置較吻合.

該異常分區圈定2條北西向鈾(釷、鉀)異常帶,分別為U1(TH1、K1)和U2(TH2、K2),其中U2異常帶內u14—u20異常點部位均發現含稀有稀土礦花崗偉晶巖脈,而U1異常帶內u9—u13異常點部位尋找稀有稀土礦的潛力較大.

(2)南部條帶狀低值背景區為大面積地質背景,僅西側有北西向鈾釷混合型異常,鉀化程度較高,鈾、釷、鉀呈現低含量.部分地段第四系覆蓋,出露巖性主要為大理巖及石英片巖.該異常分區內劃分出U3(TH3、K3)異常帶,圈定u21、u22異常點,其中u21異常點發現花崗偉晶巖脈,與異常點u22展布特征極為相似.推測南部為淺變質地層背景,鈾釷混合型異常受控因素為局部侵入石英閃長巖脈和花崗偉晶巖脈等.

4.2.3 鈾、釷、鉀相關性特征

從鈾、釷、鉀相關性統計特征(表6)看出,整體鈾、釷、鉀相關性較好,在北側第二層二云石英片巖部位,鈾、釷、鉀相關性略有差異,中部及南部斷裂構造部位、石英閃長巖和糜棱巖化石英閃長巖位置,鈾、釷、鉀相關性和同向性很高,再次說明北西走向斷裂構造蝕變帶和北西走向地層與中酸性侵入巖的接觸夾持部位及其周緣,成礦潛力相對較大[20].

表6 茶卡北山地區鈾、釷、鉀相關性統計表Table 6 Correlation characteristics of U,Th and K in Chakabeishan area

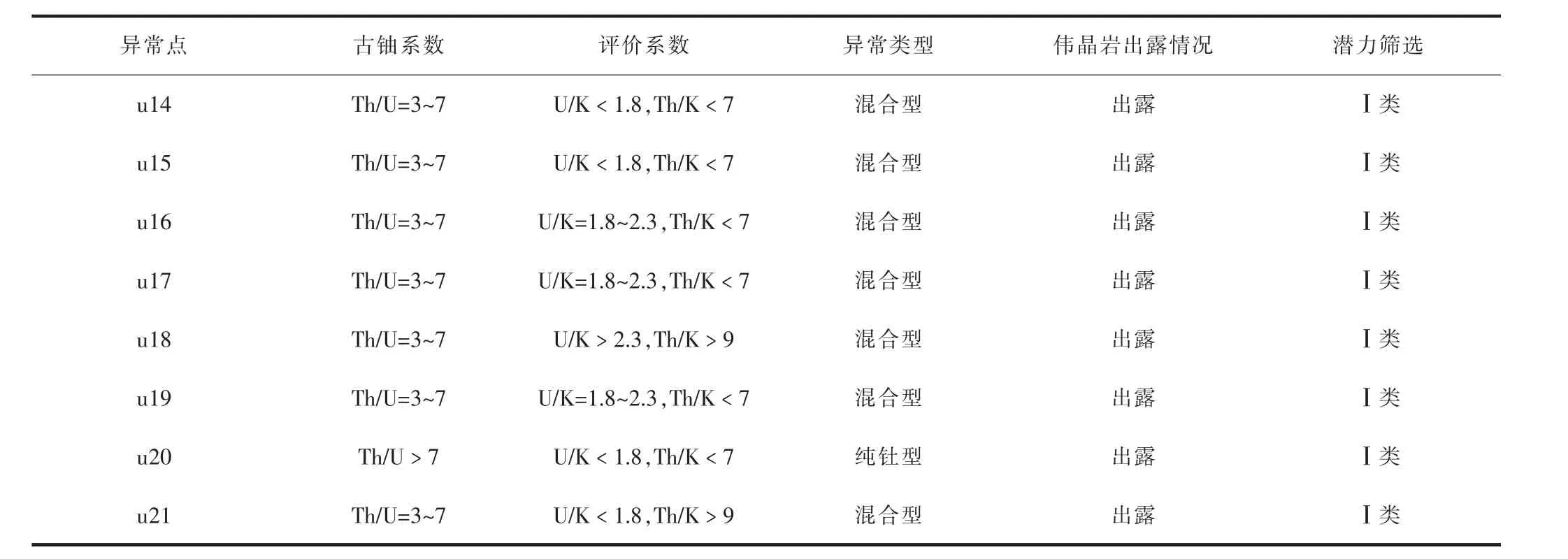

4.2.4 異常篩選、評價

地面伽瑪能譜測量Th/U比值是地球化學特征的重要參數,可以判斷巖石中鈾元素的活化遷移規律.通過古鈾系數(Th/U)特征分析,Th/U比值小于3為純鈾型,Th/U比值在3~5之間為偏鈾型或鈾釷混合型,Th/U比值在5~7之間為釷鈾混合型,Th/U比值大于7為純釷型.由此總結出重要異常點含鈾性及異常類型(表7).

表5 茶卡北山地區釷異常帶統計表Table 5 Characteristics of Th anomaly belts in Chakabeishan area

表7 茶卡北山地區異常點類型劃分表Table 7 Division of anomaly types in Chakabeishan area

通過U/K和Th/K的比值,在花崗巖型礦化中反映了鈾釷元素和鉀元素的地化作用性狀,即較高的U/K和Th/K比值清楚地反映了在鈉交代過程中鈾釷相對富集而去鉀的特征.整體規律為礦化有利地段U/K比值一般較大,并且異常連續性較好,規模較大,地質成礦要素有利,而Th/K比值范圍更大,異常更高.可見,Th/K比值(圖5)較高地段是尋找鈉交代型礦床的重要場所[21].

圖5 Th/K含量比值平面等值線圖Fig.5 Plan of Th/K content ratio isoline

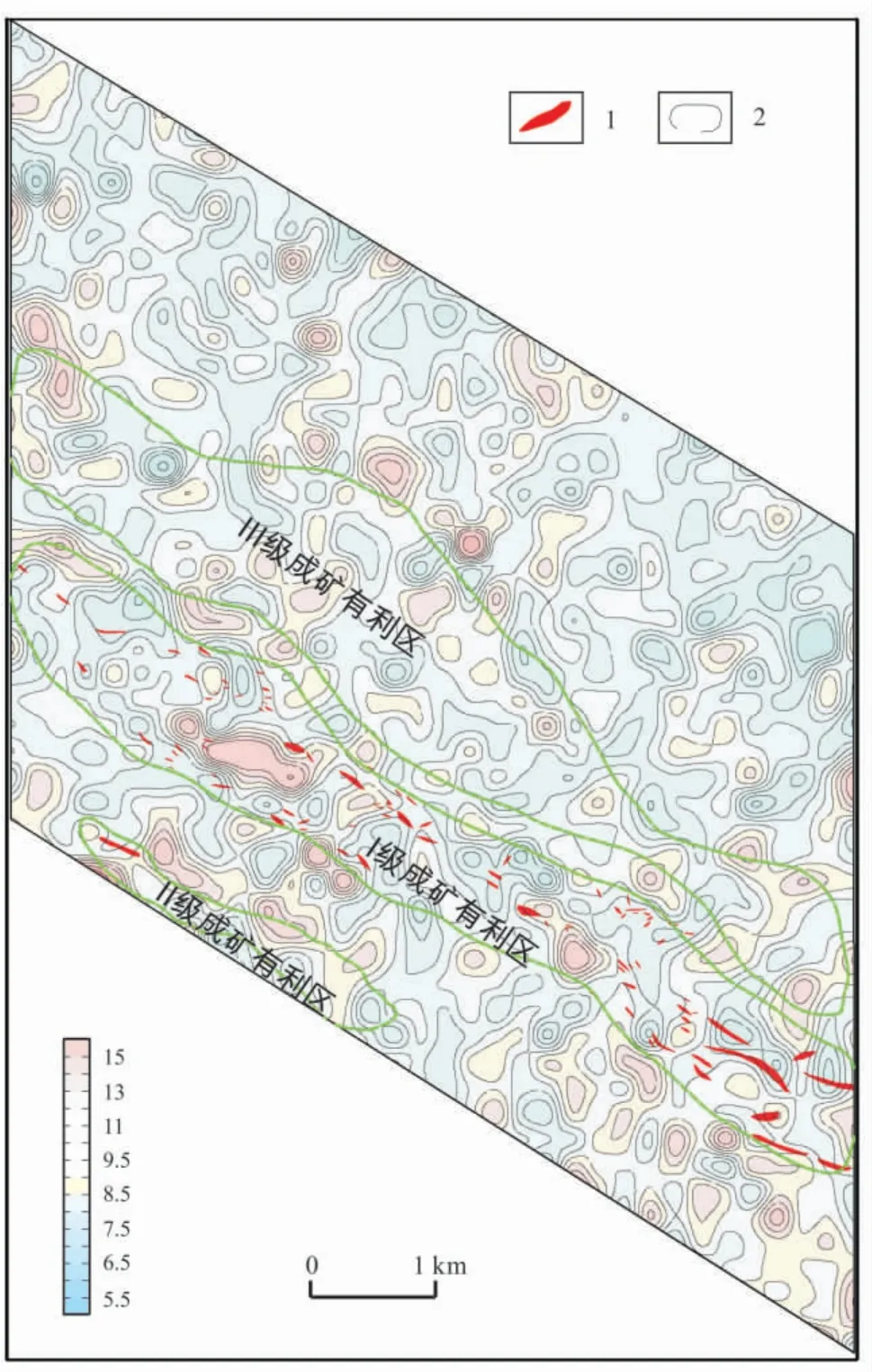

在放射性異常點、帶的類型劃分基礎上,結合U/K、Th/U、Th/K特征評價,對磁異常進行窗口法場分離突出局部異常(圖6),綜合確定異常類型及異常分類,劃分出3處稀土礦成礦有利區.

圖6 物探綜合解釋推斷成果圖Fig.6 Results of integrated geophysical interpretation and inference

4.3 驗證

通過磁法和能譜測量工作取得了較好找礦效果,C3-3、C5、C6(即u18、u19、u20及Th18等異常點)異常部位揭露了9條含綠柱石、鋰輝石偉晶巖脈(Li2O平均品位在1.11%~3.13%,BeO平均品位0.06%)和13條含綠柱石偉晶巖(BeO平均品位0.044%~0.056%),顯示出巨大的找礦潛力.

5 結語

(1)研究區劃分磁異常分區4個,圈定磁異常8處,推測斷裂構造11條.劃分了3個放射性異常分區,圈定3個混合異常帶、22個鈾異常點、20個釷異常點、18個鉀異常點.圈定稀有稀土礦找礦有利異常區3個,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級成礦有利區各1個.

(2)北部鈾釷鉀偏高背景場主要受原巖為沉積巖的淺變質巖控制,中、南部異常區內磁異常套合鈾釷混合異常點部位兩組脈體的節點附近和接觸帶部位尋找稀有、稀土礦的潛力最大[22].

(3)加強對高精度磁測C2、C7等磁異常的查證,建議對北西向條帶狀磁異常開展下步工作,對已發現含稀有、稀土礦的花崗偉晶巖脈開展工程揭露.建議加強U3(TH3、K3)、U1(Th1、K1)鈾釷異常帶的帶性分布特征查證,結合地質情況,探究其深部存在稀有、稀土礦化的可能性.