神奇的趕黃草

干曦禮

關鍵詞:趕黃草;《救荒本草》;藥食兩用;得名于紅軍;治肝病良藥

中醫藥屬于中華優秀傳統文化的范疇,中藥材是其重要組成部分;而趕黃草則是一種重要的藥材。《全國中草藥匯編》介紹:

趕黃草:【拼音名】Gǎn Huánɡ Cǎo

【別名】扯根菜、山黃鱔、水楊柳(四川)、水澤蘭(貴州)

【來源】景天科扯根菜屬植物趕黃草Penthorumchinense Pursh,以全草入藥。秋后采,洗凈曬干或鮮用。

【性味】甘,溫。

按藥性查藥:寒性、熱性、溫性、涼性、平性

按藥味查藥:甘味、苦味、辛味、酸味、咸味、澀味、淡味

【功能主治】利水除濕,祛瘀止痛。用于黃疸,水腫;外用治跌打損傷。[1]

這里的“趕黃草”其實不是正名;在歷史上,“扯根菜”才是這種野草的正名而非別名。現在統稱趕黃草,是有緣由的;因為這種神奇的野草,蘊含著厚重的歷史及醫藥文化。

一、助窮人“救荒”的“神仙草”

趕黃草不僅可供藥用,更是窮苦百姓在災荒年可以食用的植物。而將此最早作記載的是《救荒本草》,[2]它的作者是明朝藩王朱。

所謂“本草”,是產生于戰國時期的《神農本草經》的省稱。《神農本草經》是古代著名藥材書,由于所記各藥以草類為多,故稱“本草”。而在《漢書·郊祀志》中,有“方士、使者、副佐。本草待詔,七十余人皆歸家”[3]的記述。“本草”既指記載中藥的書籍,也是中藥材的統稱。后來以“本草”為名的中藥書籍不勝枚舉。

《救荒本草》的作者朱一生充滿了傳奇色彩。他是明成祖朱棣的同母胞弟,被封在開封,卻一生坎坷。其先是因為擅自到鳳陽去看望生病的岳父,被朱元璋流放到云南邊陲;后是朱棣政變上臺后進行手足相殘之爭,他不得不主動交出護兵,出讓利稅,才終于換取一時安寧。

流放到云南邊陲的朱看到當地風俗落后,衛生條件差,傳染病和各種疾病肆虐流行,而各族群眾普遍缺醫少藥,遂將自己的才華貢獻于醫藥,組織隨行醫官李恒等人,編寫出具有“家藏應效”、方便實用的《袖珍方》施舍民間。

朱最富創造性的貢獻,是利用自己的植物園為基地,通過實際觀察和實驗,組織編著和出版了野菜專著《救荒本草》。所謂“救荒”,表明朱著書立說是為了幫助窮苦百姓能夠尋找食物度過災荒。其用心別具一格,實在難得。

朱看到饑荒導致民不聊生,很多人都在采摘野草野菜吃;但是,有些野草野菜卻是有毒的,不能吃。他編寫的《救荒本草》這本書,就是希望能幫助到民眾。他在此書里告訴人們:有的野草開花很漂亮很香,雖具有觀賞價值,卻不可食用;有的野草則兼有藥用和食用的價值,在災荒年是救命的好東西。而趕黃草,就是可以食用的好東西。

古時的趕黃草不叫趕黃草而叫扯根菜,苗族人世代習用,稱它為“神仙草”。《救荒本草》卷二說:

(扯根菜)生田野中,苗高一尺許,莖色赤紅,葉似小桃,紅葉微窄小,色頗綠,又似小柳葉,亦短而厚窄,其葉周圍攢莖而生,開碎瓣小青白花,結小花,蒴似蒺藜樣,葉苗味甘。

救饑采苗葉,煠熟水,浸淘,油鹽調食。

《救荒本草》中記載的植物,大多為藥食兩用,趕黃草也是。不過,書中雖然對每種野生植物的藥用療效分別提及,但這不是重點,重點是救荒救饑,是為度災荒的窮苦百姓提供代食品;幫助窮人在亂世中可以活命。在歷史上,這本書為老百姓的生存與健康,發揮了很大作用。

《救荒本草》共收錄食用植物414種,首開野菜著述一門,前無古人,影響深遠。從編寫的出發點和編寫的內容方法來看,它都與以前的本草學著作不同;無論是從普及植物學知識,還是便利民眾尋找食物,它都具有劃時代的重要意義。后來李時珍在《本草綱目》、徐光啟在《農政全書》中都收入了《救荒本草》的內容。

二、“趕黃草”得名于紅軍長征

記載了趕黃草的古代典籍如朱的《救荒本草》、李時珍的《本草綱目》、徐光啟的《農政全書》,均將其稱為“扯根菜”,并無“趕黃草”之名。那么,“趕黃草”之名又是怎么來的呢?

據《“再走長征路”古藺桂花鎮,沿著紅軍足跡走向復興》[4]《古藺趕黃草:第一個中國原產地域保護產品中成藥》[5]等文章的調查,“趕黃草”這個名稱得名于紅軍長征。

扯根菜(趕黃草)主要分布在海拔1000米左右的烏蒙山區。這里是川、滇、黔三省交界處。其由于獨特的地理環境、自然氣候,中藥材資源極其豐富,也是扯根菜生長繁育的極佳環境。而四川的古藺,就是扯根菜的主要產地。

《三國演義》有“七擒孟獲”的故事,發生地就在川、滇、黔三省交界處。《三國演義》第八十九回“武鄉侯四番用計,南蠻王五次遭擒”有這樣一個情節:蜀軍追擊蠻兵,遭遇了瘴氣侵襲,“老叟”指點諸葛亮覓得一種名曰薤葉蕓香的植物,各人“口含一葉,則瘴氣不染”[6]。據考證,“薤葉蕓香”這種植物,就是后來的扯根菜,也是現在的趕黃草。

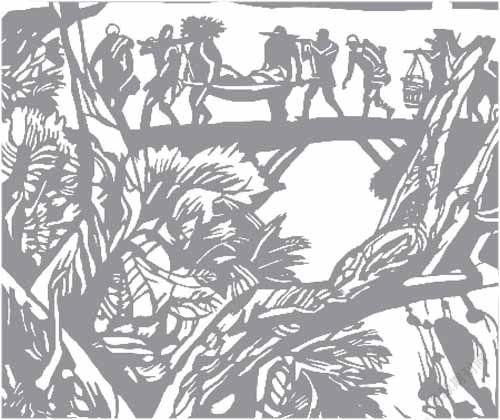

古藺是紅軍長征入川的第一站,當年紅軍四渡赤水,其中的二、四渡就發生在古藺。紅軍在古藺流下了許多傳奇故事,其中一個故事說:紅軍長征,渡過赤水河后,有一部分走散的士兵進入了烏蒙山原始森林。長期堆積的落葉,再加上遇到雨過天晴,樹葉發酵的瘴氣遍布森林,讓紅軍戰士差不多人人中毒。后來,紅軍遇到了當地的苗寨村民,但是,語言不通又讓他們無法交流,紅軍只能引導村民來到紅軍安頓的山邊,表達出求助的愿望。村民一看渾身無力、臉黃肌瘦的紅軍戰士,就知道是怎么一回事了。苗寨村民立即請紅軍兄弟進寨,然后用一種草煲水給紅軍兄弟喝,又用這種草煲的水洗澡;三天后,受了瘴氣的紅軍戰士就解除了瘴氣之苦,個個恢復健康,精神煥發。紅軍戰士想探個究竟,這樣神奇的植物究竟是什么?由于語言障礙,還是弄不出一個所以然。后來紅軍認為,由于喝了這種草煲的水,才趕跑了臉上的饑黃,就把這種草起名為“趕黃草”。

趕黃草,這個帶有紅色印記的名稱,又非常恰當地概括了它作為藥用植物的功能,遂被當地群眾欣然接受。

三、揭開了神秘面紗的趕黃草

趕黃草是在上世紀60年代之后被逐步揭開神秘面紗的。

大自然真是神奇。在川、滇、黔三省交界處,由于氣候、水質等原因,這里盛產白酒,茅臺、五糧液、瀘州老窖、郎酒、董酒等等名酒,都產生在這里。

酒是好東西。俗話說:無酒不成席。但是,飲酒對人體的消化、中樞神經、生殖等諸多系統都會產生不好的影響;尤其是長期大量飲用烈性酒對健康危害極大,并可能由此而帶來一系列的社會問題。

可是,在盛產白酒的川、滇、黔三省交界處,尤其是在古藺的苗寨,那里的人們經常豪飲,卻并沒有影響健康。原因是什么呢?

在上世紀60年代,為支援老區、保障老區人民的身體健康,有關部門組織了一支醫療隊,對古藺人的健康狀況進行調查和義診。當醫療隊到達古藺時,受到當地苗人的熱烈接待。按照當地苗族招待貴客的習俗,必然是大碗美酒相迎。于是,醫療隊的隊員經常喝得大醉難耐。

醫療隊的醫生當然明白過度飲酒對肝臟的嚴重危害,不免為當地群眾的肝臟健康而擔心。醫療隊因此在古藺進行了一次專題性調查。但結果卻出人意料:這里的人們盡管大碗喝酒,可是肝病卻大大少于其他病癥。醫療隊在驚訝之余,又細致調查,發現當地習慣于把一種名叫趕黃草的植物當做茶水泡來飲用。醫療隊繼而對趕黃草進藥理分解,發現趕黃草含有的有效成分,恰恰可以很好地抑制肝病病毒的產生。

原來,趕黃草含有多種針對肝病的有著預防與治療作用的藥物成分,對于甲肝、乙肝、脂肪肝、酒精肝等各型肝病的防治都能有相當不錯的效果,將其使用于臨床,可有效地治愈患者。

大自然就是這么神奇:它在將大量白酒原料饋贈于川、滇、黔三省交界處的同時,又慷概地將抑制白酒副作用的護肝靈藥趕黃草鋪滿了此地。

醫療隊的這一發現公布于世后,趕黃草的神秘面紗被揭開。[7]古藺便為此專門成立全國最早的縣級中藥研究所,對趕黃草進行深入研究;之后,一批又一批的專家學者,也紛紛進入古藺,加入了趕黃草的研究大軍。

據相關數據,中國有近萬億元的白酒市場和約5億酒民。[8]這是一個龐大的市場及需求,因為中國特有的飯桌酒文化,引起醉酒的可能性太大了。5億酒民中,有解酒需求的比例相當高。

迄今為止,國內外都在積極研發有效抗肝纖維化的藥物。中醫藥治療肝纖維化有著悠久的歷史,積累了豐富的經驗。中藥具有抗肝纖維化的作用,趕黃草即是其中之一。

2003年9月,“古藺趕黃草”被國家質檢總局頒布為“中國原產地域保護產品”。[9]這是中國第一個受到原產地域產品保護的中草藥,從而為“古藺趕黃草”實施名牌保護戰略提供了一道彌足珍貴的“護身符”,也為“古藺趕黃草”澤惠世人進而再續傳奇提供了強大支持。

2020年6月2日,國家衛生健康委員會發布關于新食品原料的國家公告(2020年第4號)及解讀,正式批準趕黃草為新食品原料。[10]新政策的出臺將使趕黃草有望在功能性食品飲料行業發揮更大的作用。

3680500559506