陶瓷膜工藝在浙江省農村飲用水處理中的應用

徐振峰,陳文松,黎錢波,程永康,樊丞越,*,劉宏遠

(1.浙江工業大學土木工程學院,浙江杭州 310023;2.天健水務集團<杭州>有限公司,浙江杭州 310020)

隨著國家鄉村振興戰略的不斷推進,因地制宜選擇合適的處理工藝,解決潛在供水危機的要求迫在眉睫。2018年浙江省實施《浙江省農村飲用水達標提標行動計劃(2018—2020年)》,旨在實現城鄉同質、同標、同服務供水。然而受限于復雜的地形條件,浙江省西南山區與東部海島分布大量小規模的自然村落[1],人口少,地形險峻,難以集中供水;另一方面,浙江省工業農業活動曾造成的環境污染始終對水環境有極大影響[2-3];此外,浙江省夏秋季臺風、梅雨期暴雨頻發,季節性豐、枯水變化常致農村水源水質大幅波動[4]。至2020年末,浙江省農村地區建有集中式農村供水工程10 422處,總供水規模為2 767.00萬m3/d,自來水普及率達到99.7%,供水設施服務人口和供水水質均有極大提升。然而仍有463.23萬農村人民僅由小規模的單村供水站供水,存在部分供水站水源條件差、智慧化管理水平不足、成本水價遠超實收水價而難以維持長效運行等一系列問題[5]。因此,如何實現浙江省農村飲水安全穩定仍是當今熱點問題之一。

本文分析了浙江省農村地區供水特點,對陶瓷膜過濾機理、工藝發展進行綜述,以小規模單村供水為研究對象,總結研究了陶瓷膜在浙江省農村地區的應用情況,進而提出進一步推廣應用陶瓷膜的相關建議,旨在為陶瓷膜技術在更大范圍的應用提供借鑒和參考。

1 浙江省農村供水特點

浙江省具有復雜地形特征,且以溫和、濕潤、多雨為主要氣候特征。西南部多有海拔達千米的山地,中部地區為丘陵、盆地,東北部為平原地區[1]。降雨量時空分布不均、生產活動導致的水體污染風險廣泛存在,使得浙江省農村供水條件表現出明顯時空差異。

1.1 水源特點

(1)水體污染風險依舊嚴峻

浙江省河網密布,水資源豐富,水源水質整體較好[17]。但曾發生多起水環境污染事件[3],伴隨著城市建設、農業污染,可能導致污染物在河網、土壤中的遷移和富集。根據李欣紅等[18]的研究,浙江省農田土壤中多環芳烴廣泛存在;陳文軒等[19]發現,浙江省農田土壤中Zn、Hg、Pb等重金屬富集程度較高;此外,工農業生產和城市生活污水排放曾導致多個水系發生富營養化現象[17,20],均對飲用安全造成很大風險。

(2)水源水質水量季節性波動大,存在時空差異性

浙江省地處中國東南沿海地區,兼有春夏之交梅雨綿綿、夏季臺風頻發、冬季晴冷少雨的氣候特點,年降雨集中在6月—8月,自西南向東北遞減,表現為山區大于平原、沿海山地大于盆地[21],因此,形成水資源空間賦存不均的狀況。同時,臺風、暴雨頻發,常伴有山洪、泥石流等次生災害[22],均可能造成劇烈的水源水質、水量波動。

由于浙江省農村地區水源主要為山塘、河流、泉水以及山溪等,相比中大型水庫在水量、水質方面受季節更替影響更為敏感。當發生短歷時強降雨,河流及溪流徑流量增大,但難以存儲和取用,并易造成水體渾濁度上升、土壤中有機污染物和重金屬釋放。而山區及東部海島地區存在取水點至供水工程間高差大的情況,需根據處理工藝對原水提升或泄壓,造成額外的成本。此外,逢冬季枯水,低溫可能引發水源氨氮[23]超標,均會對水源水質造成嚴重威脅。

1.2 供水工程特性

根據供水規模和管網布設方式,浙江省農村供水工程可分為3類:城市市政管網延伸供水、聯村供水以及單村供水站。其中,前兩類供水多適用于人口密度高的農村地區,而單村供水站則適用于人口密度低且難以建設大型供水工程的地區。

(1)城市市政管網延伸供水與聯村供水

這兩類供水工程多分布在浙江省中部、東北部低山以及杭嘉湖、寧紹平原等浙江省主要農耕區域[24],這類地區大型市政管網敷設及輸配水工程相對完善,供水規模可達數千~數十萬m3/d,具備采用市政工程大中型供水工程的條件,其工程建設和運行成本與城市大中型水廠別無二致。鑒于水源微污染廣泛存在[25],主要為常規工藝,并根據原水水質特點結合深度處理。常規工藝主要依靠人工管理,而隨著智慧水務[26-27]等技術的推廣應用,人工管理結合自動化控制,以及遠程運維的運營模式已在浙江省農村地區逐步推進。

(2)單村供水站

浙江省西南山區的中部丘陵以及東部海島地區分布著大量自然村,受限于地形條件影響,村落人口較少且居住分散,村鎮之間交通聯系較差,因此,供水工程多為單村供水站形式,覆蓋人口僅數十~數百人。目前,供水站制水工藝以一體化常規處理設備為主,其占地面積小、簡便實用,但存在工藝流程失宜甚至無處理直接供水的情況,根據陳媛等[28]的研究,2017年浙江省農村地區采用常規工藝的水廠占僅總數的61.43%,經消毒后仍有10.34%未達到《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006)。此外常規工藝對進水水質有較高要求,面對水質大幅波動時處理效果并不理想。常規處理工藝需要人工管理,而在規模小、標準低、欠發達的山區丘陵區域往往缺少足夠的專職人員,難以滿足供水工程日常維護和安全供水的要求[5]。

以陶瓷膜技術為核心的一體化處理設備已在浙江省農村地區逐步推廣應用,因膜組件體積較小、出水水質穩定,在結合適當的預處理工藝下,可有效降低膜組件負荷,進而實現成本控制和穩定出水水質。目前,采用陶瓷膜組件供水站的主要運維方式主要為全自動運行結合遠程控制的集中運維方式,可減少因缺乏人工或人為錯誤操作導致的供水事故,并相應降低成本,更適合人口少、供水規模小的農村地區。相比常規工藝,陶瓷膜組件成本更高,但其出水水質穩定、人工成本較低;而相較于采用有機膜組件的一體化設備,其在相同規模上雖建設成本更高,但良好運行狀態下膜組件壽命可達有機膜的2~3倍(表1),因而在遠期運行成本上并無劣勢。

表1 浙江省農村供水站成本Tab.1 Construction and Operation Costs of Rural Water Supply Stations in Zhejiang Province

2 陶瓷膜技術研究進展

2.1 陶瓷膜的過濾原理

目前,常見的陶瓷膜材料主要有Al2O3、ZrO2、TiO2等金屬氧化物,以及新興的堇青石、SiC和Si3N4等無機材料[6]。根據膜過濾精度,可分為微濾(microfiltration,MF,平均孔徑為0.1~10 μm)、超濾(ultrafiltration,UF,平均孔徑為2~100 nm)、納濾(nanofiltration,NF,平均孔徑為0.1~2 nm)和反滲透(reverse osmosis,RO,平均孔徑<1 nm)[7-8]。其中,給水處理中MF、UF陶瓷膜最為常用,可去除原水中顆粒物、膠體、微生物和大分子有機物等污染物。

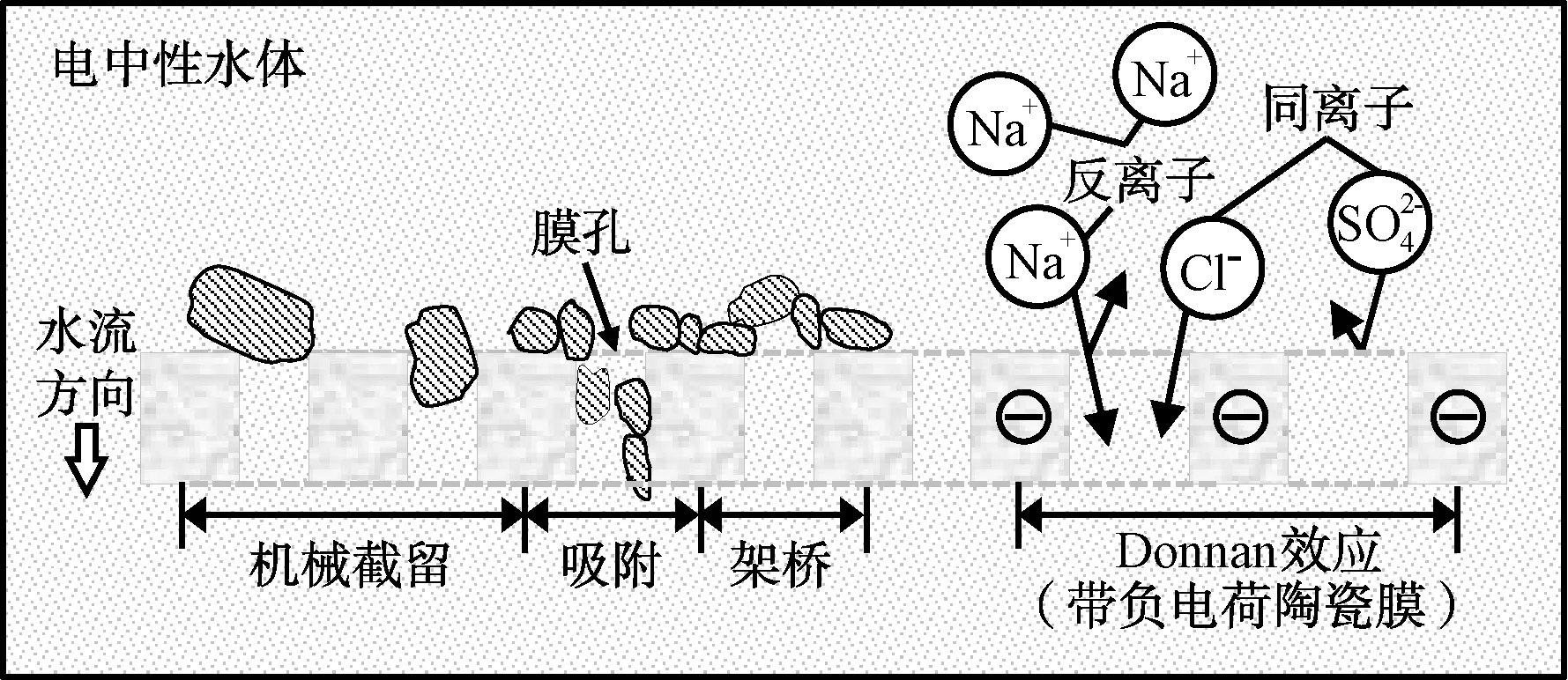

陶瓷膜截留污染物的機理與有機膜類似,主要有4個方面(圖1)。(1)機械截留。原水中粒徑大于膜孔徑的總懸浮固體、渾濁度、細菌和藻類等污染物截留在膜表面。(2)吸附作用。依靠分子間作用力、靜電力以及化學鍵力等作用,將粒徑小于膜孔的污染物吸附在膜表面或膜孔內,實現污染物的截留。(3)架橋作用。污染物在膜表面或膜孔內橋聯成一整體,使粒徑超過膜孔徑而被截留。(4)Donnan效應。對于更小孔徑的UF、NF,其膜表面靜電力對污染物的截留則不可忽視,受Donnan效應影響,陶瓷膜會排斥相同電性的污染物,而部分低價同性或中性離子可通過膜,同時為保持膜兩側電荷平衡,部分反離子也隨之流出[9]。

圖1 陶瓷膜過濾機制Fig.1 Filtration Mechanism for Ceramic Membrane

膜分離過程中,污染物在膜表面和膜孔中黏附、沉積、堆疊,導致膜孔徑減小、膜通量下降,即膜污染現象[10]。膜污染將導致產水量下降,甚至引起產水水質下降的風險,因此,需要對膜進行定期清洗。

2.2 陶瓷膜凈水工藝發展

陶瓷膜技術是當前發展迅速的一種膜分離技術,目前已在多個國家或地區展開應用[11-12]。陶瓷膜的研究始于20世紀40年代,其發展歷程可分為3個時期:用于分離鈾同位素的核工業時期[13]、以無機MF和UF為主的液體分離時期[14]、以膜催化反應為核心的全面發展時期。目前,陶瓷膜的制備技術趨于成熟,商品化陶瓷膜多為多孔金屬氧化物的MF、UF[15]。其中,MF陶瓷膜在20世紀80年代初首次應用于水處理領域,80年代末UF陶瓷膜也進入了水處理領域[16]。與有機膜相比,陶瓷膜材料化學穩定性好、熱穩定性好、機械強度高、易清洗再生、使用壽命長、孔徑分布窄,目前,以陶瓷膜組件為核心的水處理工藝已在多個國家和地區開展規模化飲用水生產。其中,日本是全球最多應用陶瓷膜技術處理飲用水的國家,2014年投入使用的日本橫濱市川井水廠,其產水能力為17.11萬m3/d,是目前日本產水量最高的采用陶瓷膜工藝的水廠。而2019年新加坡改造完成的蔡厝港水廠,采用了臭氧/活性炭結合陶瓷膜工藝,處理規模為18.18萬m3/d,為目前世界規模最大的陶瓷膜水廠。

我國陶瓷膜研究起步于20世紀90年代,規模化的陶瓷膜組件主要應用于工業生產與廢水處理領域,然而陶瓷膜組件制備成本高,在飲用水處理領域其所占的市場份額遠小于有機膜組件[12]。但陶瓷膜設備在自動化控制、抗沖擊與出水水質方面優勢凸顯,隨著制膜技術的逐步提升,成本進一步下降,陶瓷膜或將在飲用水處理領域占據更大市場。

3 浙江省農村地區陶瓷膜技術應用

3.1 實際案例分析

基于浙江省農村飲用水提標改造的需求以及單村供水存在的現實困難,以較小規模供水站為例,介紹浙江省農村飲用水處理中陶瓷膜的應用情況。

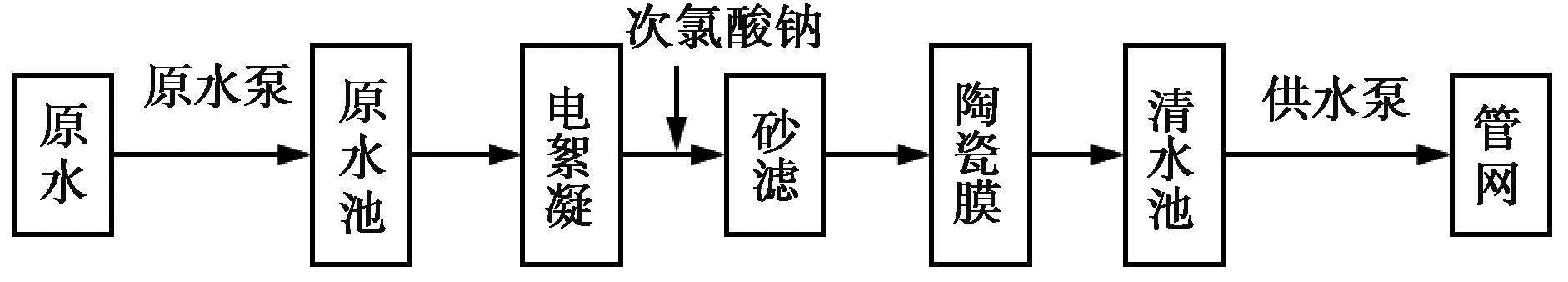

(1)實現復雜地形下穩定供水

浙江省西南部Q市,地形復雜破碎,具有高山、中山、丘陵、盆地等多種地貌特點,山地面積占全市面積近一半,山嶺走向復雜多變,交通困難,存在大量分散自然村,單個村落人口少,平整土地面積較小,因而難以建設和使用大型供水工程。其中,A供水站四面環山,地勢起伏大,城市供水管網無法到達。供水水源為泉水,水源水微生物指標常年超標[菌落總數為195 CFU/mL,總大腸菌群為350 MPN/(100 mL)]。以往供水站未對原水進行處理,僅通過水泵直接供給居民,存在很大隱患。2019年對供水站進行改造,采用自動運行+遠程控制式陶瓷膜凈水設備,原水經電絮凝和砂濾工藝后去除部分渾濁度、有機污染物和微生物等,于陶瓷膜前自動投加次氯酸鈉(圖2),占地面積僅為30 m2,可有效應對山區平整地面面積小的難點。基于陶瓷膜抗氧化性強的優勢,在膜過程截留污染物的同時,繼續氧化水中有機污染物,實現出水菌落總數與總大腸菌群未檢出,同時渾濁度由原水的0.4~1 NTU下降到<0.1 NTU,出水水質符合《生活飲用水衛生標準》(GB 5749—2006),制水成本為0.11元/t,有效保障了飲水安全。

圖2 A供水站處理工藝流程Fig.2 Treatment Process Flow of Water Supply Station A

A供水站處理工藝主要設計參數如下。(1)原水泵:2臺,1用1備,流量為0~16 m3/h,揚程為15.5~26 m,功率為2.2 kW;(2)電絮凝:2組,每組處理流量為10 m3/h,規格為Ф377 mm×1 800 mm,電流為0~50 A,電壓為0~24 V;(3)砂濾罐:2組,每組處理流量為10 m3/h,規格為Ф1 200 mm×3 500 mm,濾層為1.2 m,濾速為7.5~9 m/h;(4)膜組件:3支,每支通量為6 m3/h,膜孔徑為0.03 μm,膜面積為24.3 m2,每2 h反沖洗1次,每周化學清洗1次;(5)清水池:重力流;(6)次氯酸鈉:次氯酸鈉發生器現場電解食鹽水,有效氯投加量為0.8 mg/L,控制余氯為0.4~0.6 mg/L。

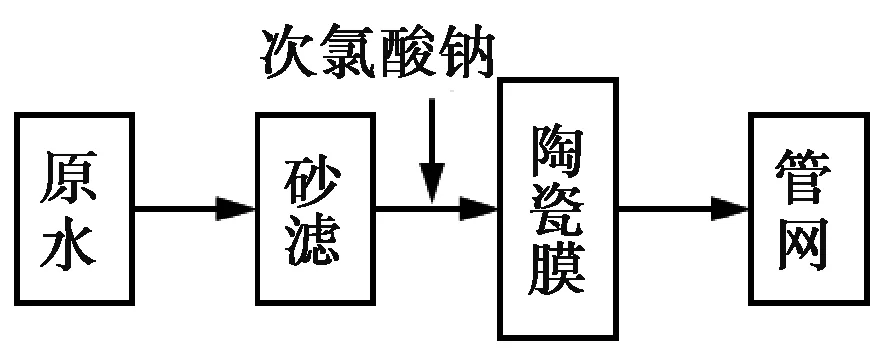

(2)有效解決水源鐵、錳超標

位于H市的B水廠,地處浙江省山區-平原過渡地區,水源為水庫水,原水常有異味且鐵(1.23 mg/L)、錳(1.08 mg/L)超標,水源微污染問題時有發生,原處理工藝為常規一體化凈水裝置,由于工藝流程簡單、人工投藥量控制不當等,常致出水水質不達標。因此,采用集裝箱一體化的自動化陶瓷膜凈水設備,原水經電絮凝、自動投加次氯酸鈉和砂濾后進入陶瓷膜(圖3),通過自動化控制和遠程運維,解決了投藥量不當的問題;陶瓷膜的預處理工藝可去除原水中部分渾濁度、臭味及鐵、錳污染物,陶瓷膜單元則進一步去除以上污染物,該工藝出水水質中鐵、錳質量濃度均<0.05 mg/L,目前設備制水成本為0.17元/t,有效解決了原水水質差、出水水質不達標的問題。

圖3 B水廠處理工藝流程Fig.3 Treatment Process Flow of Water Treatment Plant B

B水廠處理工藝主要設計參數如下。(1)原水泵:1臺,流量為0~4.4 m3/h,揚程為16~37.2 m,功率為0.55 kW;(2)電絮凝:1組,處理流量為5 m3/h,規格為Ф273 mm×1 800 mm,電源電流為0~30 A,電壓為0~18 V;(3)砂濾罐:1組,處理流量為2.5 m3/h,規格為Ф615 mm×1 850 mm,濾層為1.35 m,濾速為8~9 m/h;(4)膜組件:1支,通量為2.5 m3/h,膜孔徑為0.1 μm,膜面積為4.6 m2,每1 h反沖洗1次,每12 h化學清洗1次;(5)次氯酸鈉:次氯酸鈉發生器現場電解食鹽水,有效氯投加量為0.9 mg/L,控制余氯為0.3~0.5 mg/L。

(3)緩解山塘水質季節性惡化問題

浙江省東部Z市分布大量海島,由于多數小島地勢崎嶇、水源水量與水質受臺風和季節性影響極大,建設供水設施成本甚至可達百萬元。其中,C供水站地處懸水小島,供水人口僅為200人,區域降水集中在梅雨、臺風季節,起初小島因缺乏供水工程,供水能力不足與用水需求增長的矛盾突出,缺水問題嚴重。該地區主要水源為山塘,原水微生物[菌落總數為270 CFU/mL,總大腸菌群為1 600 MPN/(100 mL)]、渾濁度(20.9 NTU)、鐵(1.21 mg/L)、錳(0.74 mg/L)等多個指標超標,兼具水質型、水量型缺水的特點。經采用一體化陶瓷膜處理設施(圖4),原水投加次氯酸鈉和聚合氯化鋁后經氣浮池、錳砂過濾工藝,去除了原水中大部分渾濁度與鐵、錳,陶瓷膜組件則有效攔截剩余微生物等污染物。該設施出水中菌落總數和總大腸菌群指標未檢出、渾濁度<0.07 NTU,鐵為0.13 mg/L,錳<0.05 mg/L,有效應對常規工藝難以解決的進水水質差的難題,實現出水水質達標、水量穩定,目前制水成本為0.21元/t,緩解了該地區一直以來的缺水問題。

圖4 C供水站處理工藝流程Fig.4 Treatment Process Flow of Water Supply Station C

C供水站處理工藝主要設計參數如下。(1)次氯酸鈉:根據原水流量自動投加;(2)聚合氯化鋁:投加量為15~20 mg/L;(3)氣浮池:流量為25 m3/h,外形尺寸為8 000 mm×2 000 mm×3 000 mm,溶氣泵揚程為60 m,流量為10 m3/h,回流比為40%,溶氣壓力為500 kPa;(4)錳砂過濾:過濾罐直徑為2.2 m,濾速為8~9 m/h,錳砂厚度為105 cm,石英砂厚度為45 cm;(5)膜組件:8支,孔徑為0.03 μm,膜面積為24.3 m2,每2 h反沖洗1次,每24 h化學清洗1次。

(4)節約能源,降低運行成本

由于浙江省廣泛存在多山地區,其水源與供水站之間可能有較大高差,若能有效利用這部分能量,可極大降低水處理設備的運行成本。位于浙江省Z市的D供水站,水源為山溪水,取水點與供水站高差為60 m。進水壓力高,使用常規工藝則需降低進水壓力,而有機膜可承受壓力一般低于300 kPa。因此,處理工藝選擇陶瓷膜一體化凈水設備(圖5),基于陶瓷膜的抗高壓特性,利用供水站與取水點間高差產生壓力提供膜組件驅動壓和部分供水壓力,省去原水泵及供水泵,制水成本為0.03元/t,實現了節約能源、降低建設和運行成本。

圖5 D供水站處理工藝流程Fig.5 Treatment Process Flow of Water Supply Station D

D供水站處理工藝主要設計參數如下。(1)砂濾罐:10 m3/h,濾速為8~13 m/h;(2)膜組件:1支,膜面積為24.3 m2,最高允許壓力為700 kPa,膜孔徑為0.03 μm,每2 h反沖洗1次,每48 h化學清洗1次;(3)次氯酸鈉:次氯酸鈉發生器現場電解食鹽水,控制余氯為0.4~0.6 mg/L。

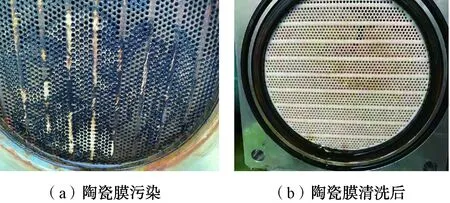

以陶瓷膜技術為核心的水處理工藝,在應對復雜地形條件、水源水質問題和人工維護困難等方面具有常規工藝難以企及的優勢,長期運行下制水成本合理。相較于有機膜,陶瓷膜具有更好的化學穩定性和更高的機械強度,往往更易清洗再生(圖6),也因此具有更長的使用壽命[29],適合在浙江省農村小規模的單村供水工程中采用。

圖6 陶瓷膜污染與清洗后Fig.6 Ceramic Membranes Fouling and Cleaning

3.2 浙江省農村飲用水處理工藝流程建議

根據浙江省廣泛存在微污染原水的特點(表2),部分農村地區水源水質可能存在微生物指標、鐵、錳、臭味和渾濁度等多種指標超標,以及水資源時空分布不均的問題,建議根據區域用水需求與實際水源情況,提出采用預處理結合陶瓷膜的工藝流程(圖7)。工藝流程①特點:以C供水站工藝流程為基礎,混凝-氣浮工藝與錳砂過濾以去除水中較高的渾濁度、鐵、錳等污染物;陶瓷膜前投加次氯酸鈉以去除水中微生物,防止膜表面生物膜的形成。工藝流程②特點:該工藝于陶瓷膜前設電絮凝結合活性炭濾池工藝,主要應對鐵、錳、微生物、氨氮及有機污染物等指標較高的情況;當出現突發水污染事件時,可適時應急性投加粉末活性炭。

表2 浙江省農村地區微污染原水水質指標Tab.2 Water Quality Indexes of Micro-Polluted Raw Water in Rural Areas of Zhejiang Province

圖7 供水站的2種處理工藝流程Fig.7 Two Kinds of Treatment Process Flows of Water Supply Station

4 結論

陶瓷膜組合工藝業已形成了較成熟的產品線,在浙江省多個農村地區已逐步推廣使用,保障了浙江省農村居民的飲用水安全。目前開展的示范工程案例表明,在浙江省農村地區應用陶瓷膜技術,具有工程占地小、操作簡便、出水水質穩定等優點,但同時也需要對各地水源特性、工程造價與制水成本、膜污染的控制以及組合工藝的遴選等方面高度關注。以陶瓷膜為核心的飲用水處理工藝,不僅符合浙江省農村飲用水提標改造的要求,對城市凈水工程建設也具有一定借鑒價值。