我國人文社會科學學科交叉性的測度及其演化規律研究

溫芳芳 楊倩倩 李翔宇

關鍵詞:人文社會科學;學科交叉;關鍵詞耦合分析;知識結構;國家社科基金

大科學時代的科學研究呈現出兩大特征:一是合作化和集體化傾向不斷加強;二是學科交叉與融合趨勢日益顯著。無論是學科內部發展的驅動力促使,還是外部經濟社會發展的需求鞭策,學科之間的交叉和融合是一種必然的發展規律[1]。近年來學科交叉受到高度關注,2015年,《Nature》雜志刊發一組關于學科交叉的專題文章,針對科學領域的學科交叉問題進行集中討論。2019年,國家自科基金委設立“共性導向、交叉融通”的資助導向。2021年1月,教育部發布通知正式設置“交叉學科”門類。2020年11月,國家自科基金委專門成立了交叉科學部。學科交叉已成為一種普遍的科學現象,也是一項重要的研究議題。學科交叉研究意義重大,如何促進不同學科的交叉和融合,利用多學科、跨學科方法解決具體的復雜問題,成為科技政策制定與科技管理的一個重要問題[2]。對學科交叉性進行定量測度,在此基礎上預測學科交叉趨勢,識別學科交叉主題,從橫向維度揭示學科之間的復雜關聯,從縱向維度追蹤學科交叉發展演化規律。此類研究不僅能夠為學科交叉的底層意義與內在原理尋求合理解釋,也能夠為探尋學科發展的增長點提供重要理論與數據支持[3]。

國內外學者圍繞學科交叉問題開展的研究主要集中在兩個方面:一是學科交叉的測度及其指標、方法和模型的設計與應用。PorterAL等[4]、StirlingA[5]、陳賽君等[6]相繼提出Intergration指標、Rao-Stirling指標和Φ指標,用于測度學科之間的交叉性和差異性。ChangYW等分別采用直接引用法、引文耦合法和作者共被引分析法,研究了圖書情報學的學科交叉情況,經比較發現,上述3種方法在考察學科交叉性時各有優劣[7]。引文、關鍵詞、作者等信息都可用于學科交叉研究,學科交叉的測度方法不斷更新,且出現了更多的綜合測度模型。魏建香等融合了共詞聚類、互信息、突現詞檢測等方法構建了一種基于文本挖掘的學科交叉知識發現模型,從學科交叉點和增長點兩個方面揭示了學科之間的交叉關系[8]。馬瑞敏等從文獻直引、文獻耦合和共關鍵詞3個方面構建了學科交叉直接測度綜合模型[9]。二是學科交叉主題的識別和學科交叉點的預測。閔超等構造了圖書情報學和新聞傳播學的核心期刊論文關鍵詞交集,從中獲取兩個學科的高頻交叉關鍵詞并構造共詞矩陣,據此分析學科交叉研究熱點[10]。邵作運等提出了基于引文耦合和概念格的學科交叉知識結構探測方法[11]。李長玲等圍繞學科交叉問題開展了系列研究,例如,對情報學與計算機科學兩個學科的共詞矩陣網絡進行核心—邊緣模型分析和可視化展示,從中找出兩個學科的交叉主題、交叉領域與潛在研究主題[12];再如,運用定量模型和定性咨詢方法識別跨學科潛在知識生長點,指出識別跨學科潛在知識關聯,是促進跨學科合作的關鍵[13]。

學科交叉主題的研究成果大量涌現,測度指標和分析模型不斷更新,應用領域持續拓展,研究內容更加豐富,但在一些方面仍有待進一步加強和完善:第一,已有相關研究基本都是以學術論文作為數據來源,從論文中提取關鍵詞、作者、引文、來源出版物等特征信息開展學科交叉計量分析,而對論文以外的科學對象和成果形式缺乏關注;第二,多聚焦某一個或兩個學科的交叉性研究,對全部學科交叉關聯所形成的全域學科交叉圖景的考察并不多見;第三,關于學科交叉特征發展演化及發展趨勢的動態分析,學者們的整體關注度相對有限。鑒于此,本文從國家社科基金項目切入研究學科交叉問題,借助切詞工具從基金項目名稱中提取關鍵詞,以關鍵詞耦合分析為手段,對我國人文社科領域23個學科的交叉特征進行全域式計量分析,并結合可視化方法和工具展示其在十年間的動態變化規律。相較于已有的同類研究,本文的創新之處及研究價值主要表現為:一是從國家社科基金項目切入,通過關鍵詞耦合分析法測度學科交叉性,探索了一種學科交叉研究的新思路和新方法,有助于豐富和拓展學科交叉主題的研究維度和方法體系;二是對我國人文社會科學領域23個學科進行全景式展示分析,梳理學科之間的知識關聯,動態考察學科交叉度的演化規律與發展趨勢,通過交叉主題的歷時比較,揭示學科交叉的成因及動力機制。本文的研究結論與發現有助于進一步認識和把握我國人文社科領域的學科交叉現象及演化規律,為推動學科交叉融合、預測學科增長點、優化科研管理、完善科技政策等提供參考與借鑒。

1數據與方法

論文一般作為科學研究的產出成果參與文獻計量研究,而基金項目則可視為科學研究的起點。國家社科基金是人文社會科學領域最高級別的科研基金項目,與論文相比,國家社科基金項目更具權威性和影響力,在表征科學研究主題及發展趨勢時也更具前瞻性和代表性。不同于以往以論文為對象的同類研究,本文選擇國家社科基金項目作為數據來源,旨在從一個全新的角度考察我國人文社科領域的學科交叉性。

借助關鍵詞、作者、引文等不同對象均可實現學科交叉研究,但學科交叉本質上是不同學科領域知識的相互吸收與融匯互通,知識內容角度的計量相比作者合作、引文關聯等更能表征知識間的相互滲透[14]。因此,較之引文、作者等信息,關鍵詞更直接地表征研究主題和知識內容,也更適合細粒度地反映學科交叉性。本文在測度學科交叉性時,所用的關鍵詞直接取自國家社科基金項目的標題,這些標題文本規范、表達清晰、主題突出,能夠準確地反映項目的研究主題、內容、方法等關鍵信息。

本文對學科交叉性的測度和分析主要通過關鍵詞耦合分析法實現,具體步驟如下:

第一步,數據采集。從國家哲學社會科學規劃辦公室網站查找并下載最近10年(2011—2020年)的國家社科基金年度項目和青年項目立項名單,包含項目名稱、項目類別、所屬學科、立項時間等信息。因教育學、藝術學、軍事學作為單列學科單獨評審立項,所以這些學科未能納入本次研究。共獲得10年間23個學科39569項基金項目,其中,年度項目28198項(71.26%),青年項目11371項(28.74%)。

第二步,切詞處理。首先使用NLPIR漢語分詞系統對39569項國家社科基金項目的標題進行分詞處理,共切分出5896個關鍵詞,詞頻量合計360304次。隨后對機器分詞結果進行人工規范化處理,剔除無效詞、停用詞,以及“研究”“分析”“模式”等缺乏實質意義的詞匯,再對同義詞、英文縮寫等進行合并處理,如“我國”與“中國”、“人力資源管理”與“HRM”、“評價”與“評估”等,共獲得有效關鍵詞4886個,詞頻量合計241156次。隨后的關鍵詞耦合分析即是基于上述4886個有效關鍵詞及其詞頻數量進行計算。

第三步,計算學科交叉度。分別統計各個學科的關鍵詞總數以及任意兩個學科的關鍵詞耦合頻次,即兩個學科擁有的相同關鍵詞數量,考慮到不同學科擁有的項目數量存在較大差異,由此切分出的關鍵詞數量也存在較大差異,本文采用余弦相似度函數對學科之間的關鍵詞耦合頻次進行標準化處理,生成標準化耦合強度系數,以此表征學科交叉度。

假定兩個學科i和j各自擁有的關鍵詞數量為Ki和Kj,兩個學科的關鍵詞耦合頻次為Kij,其標準化耦合強度系數的計算公式如下:

K′ij值介于0和1之間,實際上代表著兩個學科的關鍵詞相似度,以此表征學科交叉度,K′ij值為0時表示兩個學科不存在交叉,K′ij值越大則學科交叉度越大。

2研究結果

2.1國家社科基金項目整體立項情況

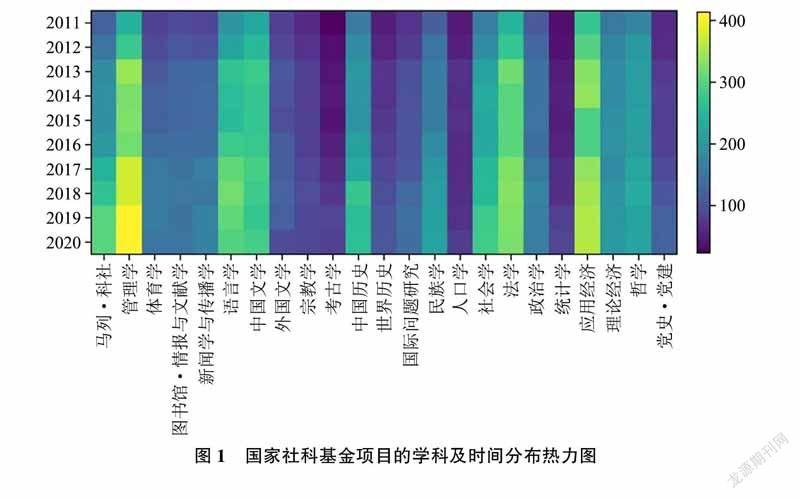

國家社科基金劃分為23個學科(不含單列學科),各年度學科設置保持基本穩定。根據從國家哲學社會科學規劃辦公室網站下載的各年度立項名單,對各年度各學科的立項項目數量進行統計匯總,各學科的項目數量包含年度項目(重點項目和一般項目)和青年項目,以學科為橫軸,以年份為縱軸,繪制熱力圖,展示國家社科基金立項項目的學科分布及歷時變化情況,如圖1所示。

國家社科基金的項目總數10年間呈穩定增長之勢,由2011年的2883項增長至2020年的4625項,增幅為60.42%。具體到各個學科,如圖1所示,部分學科在個別年度立項項目數量略有波動,從10年間的整體變化趨勢來看,各個學科均呈增長態勢。各學科的增幅存在較大差異,從15.48%到256.52%不等,增幅較大的學科包括考古學、馬列·科社、統計學、世界歷史、黨史·黨建、國際問題研究;增幅較小的學科包括中國文學、外國文學、法學、應用經濟、理論經濟、哲學。

過去10年間曾出現過兩次較大幅度的增長:一是2011~2013年,期間23個學科呈現出普遍的增長,項目總數增長了32.88%,2012年和2013年的增速分別為14.50%和16.06%;二是2016~2017年,項目總數增長了9.50%,其中增長最快的學科是馬列·科社,增速達20.30%,此次增長與“5·17講話”密切相關,習近平總書記在哲學社會科學工作座談會上的重要講話提出了加快構建中國特色哲學社會科學的要求。除上述兩個時間段以外,其他年份項目數量在保持基本穩定的基礎之上,部分學科略有增長。

國家社科基金立項數量的增長既反映出黨和國家對人文社會科學的重視程度不斷提升,也體現出我國經濟社會發展對人文社會科學研究的需求和依賴程度日益加強。

2.2基于主要網絡指標的學科交叉度年度變化趨勢

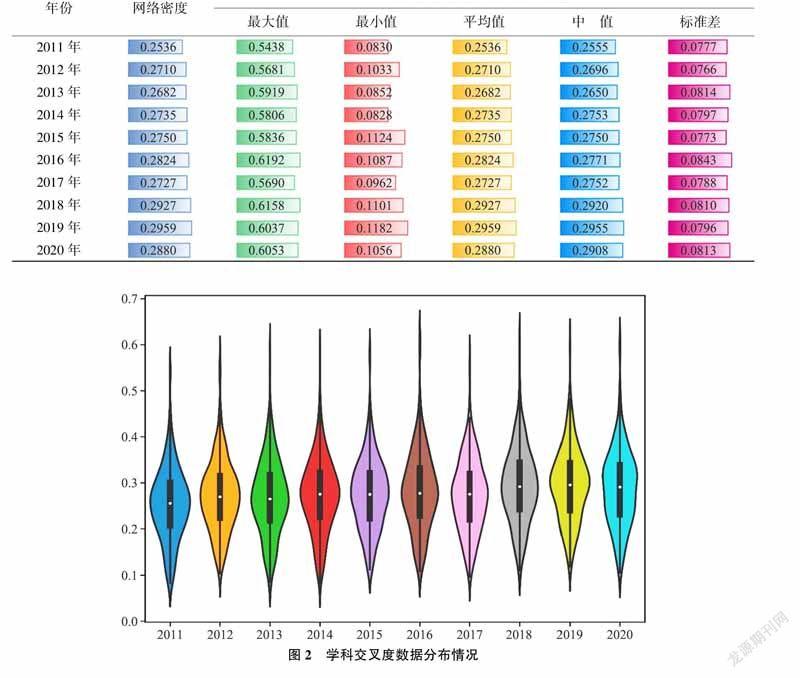

將10個年度學科交叉度矩陣分別導入Ucinet軟件,計算整體網絡密度,矩陣中的數值是每兩個學科之間關鍵詞耦合頻次經余弦相似度標準化處理以后獲得的學科交叉度標準值,將網絡關系強度(學科交叉度)的最大值、最小值、平均值、中位數等數據進行整理和匯總,如表1所示,每組數據依據數值大小分別添加了不同顏色的數據條,以便展示網絡密度和學科交叉度在10年間的歷時變化情況。隨后,基于各年度網絡矩陣中包含的全部數值,利用Python繪制小提琴圖,如圖2所示,直觀展示各年度學科交叉度的數據分布情況,及其在10年時間窗口內的變化趨勢。

人文社會科學領域23個學科之間存在著廣泛的學科交叉性,但是具體數值卻存在較大差異,最大值超過0.6,最小值尚不足0.1。由各項指標值的年度變化情況來看,10年間網絡密度整體呈現出增長之勢;網絡關系強度的平均值和中值也呈現明顯的增長態勢,最大值和最小值各年度有所波動。整體而言,最近10年間我國人文社會科學領域的學科交叉程度不斷加強。

23個學科基于關鍵詞耦合關聯建立起廣泛的學科交叉關系,其關系強度(學科交叉度)存在較大差別,指標值從0.0830~0.6192不等。圖2顯示出10年間各年度數據的分布狀態及概率密度,據此可以判斷各年度學科交叉度數值的分布規律,及其在10年間的變化趨勢。

首先,概率分布最為集中的數據區間是0.2~0.3,小提琴兩端的概率密度相對較低,且上端的離散程度大于下端,說明大部分學科之間的交叉度位于中等水平,學科交叉度極強的情況只是少數。其次,各年度極大值與極小值有一定波動,沒有呈現上升或下降的趨勢;而中位數、上四分位數、下四分位數都在增長,說明學科交叉度整體有所增強。最后,從2011—2020年,小提琴的形狀呈現出扁平化變化特征,位于0.2~0.3之間的概率密度逐年下降,已由2011年的53.75%降至2020年的39.92%,而該區間上方和下方的概率密度則有所增長,說明不同學科之間的交叉度并非同向、同步變化,而是“強者愈強、弱者愈弱”。

綜上,由圖2展示出的數據分布特征及變化趨勢可知,人文社會科學領域的學科交叉性十分普遍,且整體上呈現出不斷加強的變化趨勢,但具體到各個學科來說,其變化趨勢并不完全一致,部分學科之間交叉度不斷增強,也有部分學科的交叉度在持續減弱。

2.3基于網絡可視化圖譜的學科交叉度歷時變化規律

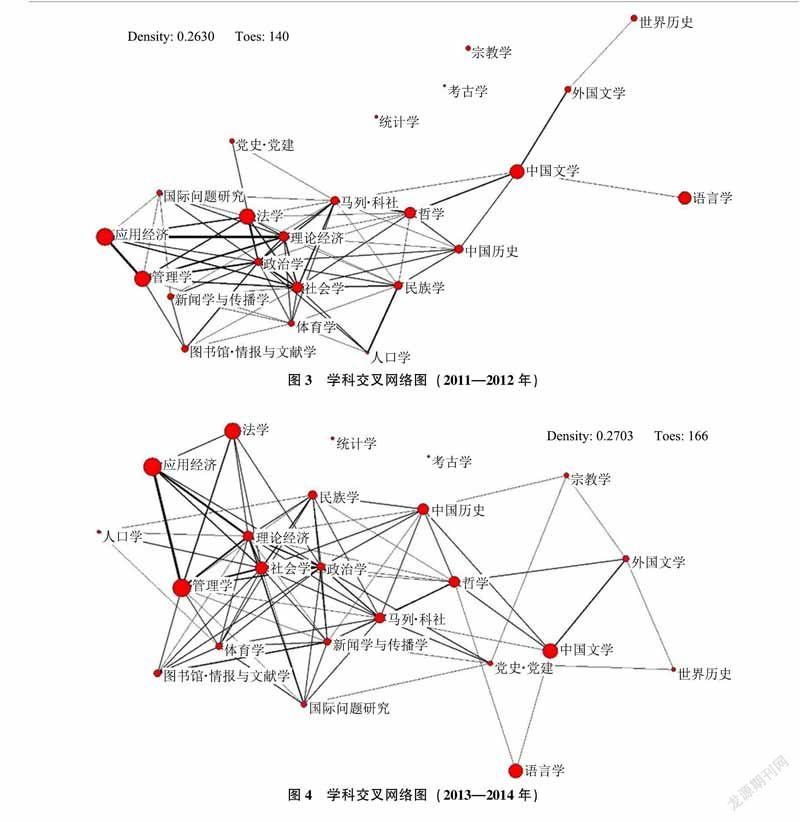

以兩年為一時間區間,將2011~2020年劃分為5個時間窗口,基于每兩年度的關鍵詞耦合強度數據構建5個學科交叉矩陣,分別導入Ucinet和Netdraw進行計算并繪制可視化網絡,因初始網絡中連線太多,節點和連線重疊,為達到更好的可視化效果,本文將關系強度低于0.3的連線刪除,只保留中高強度的關系連線,如圖3~7所示,每個節點代表一個學科,節點大小表征該學科的項目數量,節點之間的連線代表兩個學科之間的交叉性,連線粗細表征關系強度(學科交叉度)。

通過5個網絡的直接比較,發現相互之間既有共性特征,也有明顯差異,其共性反映出人文社會科學領域23個學科的親疏關系、知識結構及學科交叉度的整體分布規律,其差異則顯示出不同學科之間學科交叉度的歷時變化規律。從中獲得的主要發現包括:

第一,網絡中孤立節點的存在說明仍有個別學科保持較強的獨立性,如考古學、統計學、宗教學。從項目數量判斷這3個學科的規模較小;從其變化趨勢來看,統計學和宗教學隨后逐漸與其他少數學科有所交叉,雖然學科交叉度仍相對有限,但這兩個學科的節點中心性不斷增大。尤其是統計學在2019—2020年這一階段,與經濟學、政治學、管理學、人口學等進行廣泛地交融,節點中心性快速增加,究其原因:一方面,社會科學領域量化之風盛行,各學科對統計工具和方法的使用與依賴程度更高;另一方面,統計學更加面向應用,更注重與其他學科的結合。此外,23個學科中,考古學自始至終保持獨立,這種獨立性與考古學獨特的研究對象、主題、工具和方法有關。

第二,就節點中心度判斷,法學、社會學、政治學、管理學、經濟學、體育學、民族學等一批學科,存在廣泛而高強度的學科交叉性,結成了高度密集的學科交叉網絡,從其變化趨勢來看,其學科交叉度的增長也明顯快于其他學科。其中,管理學居于最核心位置,無疑是整個人文社科領域交叉度最高的學科。通過耦合關系強度,從中可以識別出交叉度較高的一些學科,管理學—應用經濟—理論經濟彼此的交叉度最高,其次是管理學—社會學—政治學、哲學—馬列·科社、人口學—民族學、管理學—法學,彼此之間的學科交叉度較高,這些學科的研究主題和內容原本就存在較多的交疊,10年間交叉融合程度不斷增強,進一步提升了其學科交叉性。此外,體育學、新聞學與傳播學、圖書館·情報與文獻學、國際問題研究的節點中心性也很高,但耦合關系強度相對較低,雖與眾多學科存在交叉,但交叉程度相對有限,說明這些學科的核心主題仍明顯區別于其他學科,在與其他學科廣泛交叉融合的過程中,并未改變其相對完整和獨立的學科性質。

第三,根據網絡結構分析,除個別孤立節點以外,整個網絡大致分為兩部分,節點聚集程度高、關系強度大的學科主要來自社會科學大類,如管理學、經濟學、法學、新聞傳播學、政治學等;節點松散、關系強度低的學科主要來自人文科學大類,如文學、歷史學、語言學、宗教學等;上述兩部分的交匯之處是馬列·科社、黨史·黨建、哲學。以上結構直接反映了各個學科之間的親疏關系和知識關聯,學科交叉首先源于各個學科的親緣關系,親緣關系更近的學科之間更容易交叉融合,大部分的學科交叉現象,尤其是較高強度的交叉,多限于學科大類之內,所以,網絡聚類結構整體呈現社科大類和人文大類兩個部分。相比較而言,社科大類的學科聚集程度更高,而人文大類的學科之間關系較為松散,說明社科類學科的交叉度普遍而顯著大于人文類學科。就變化趨勢來看,盡管學科交叉度普遍有所增強,但社科類學科的增速和增幅明顯大于人文類。

2.4基于學科—關鍵詞共現網絡的學科交叉主題識別

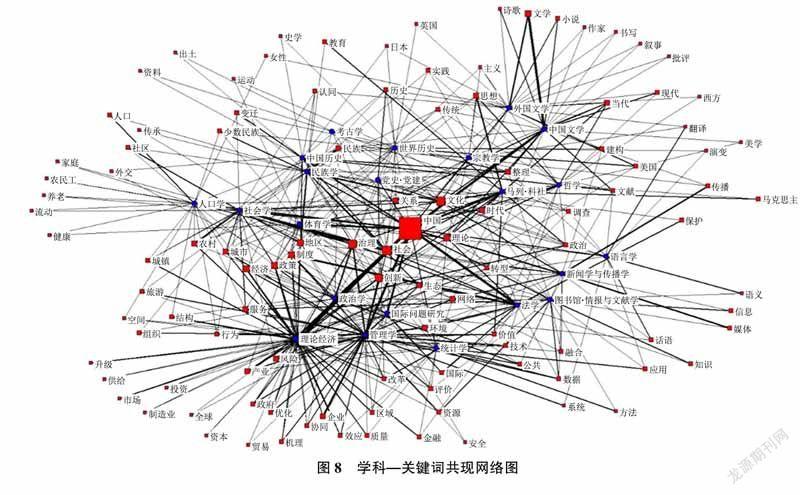

我國人文社會科學領域23個學科存在廣泛的交叉性,本文構建了學科—關鍵詞二模共現網絡并進行可視化展示,以識別各個學科之間的交叉主題。因關鍵詞數量太大,只保留每個學科前5%的高頻關鍵詞,再刪除中心度為1的關鍵詞,雙重過濾以后的網絡如圖8所示,藍色圓形節點代表學科,紅色方形節點代表關鍵詞,詞頻以節點大小區分。

若將兩個或多個學科共有的高頻關鍵詞視為學科交叉點,綜合圖8顯示出的網絡結構、聚類關系和節點中心性等特征,不僅揭示了我國人文社會科學研究領域的整體知識結構,也能夠直接識別出各個學科之間的交叉主題。

圖中網絡中心度超過10的關鍵詞包括:中國、社會、治理、文化、理論、關系、創新、地區、政策、制度、網絡、環境、城市、時代、生態、轉型、服務,這些關鍵詞的中心度和詞頻都很高。其中,關鍵詞“中國”的中心度和詞頻均居首位,且遙遙領先于其他關鍵詞,說明人文社會科學領域各個學科普遍以“立足中國國情、關注中國問題”為己任。上述高頻關鍵詞既有人文社會科學研究一些經久不衰的主題,如社會、文化、理論、政策、制度等,也包含了近年來的一些研究熱點和前沿,如創新、網絡、環境、關系、生態、轉型、服務等,這些問題吸引了人文社會科學領域各個學科的廣泛關注,遂成為各個學科之間的交叉點,并且居于整個網絡的核心位置。

藍色方形節點所標識的23個學科,其分布狀態呈現出一定的聚類特征,位置越是接近的學科,它們之間共有的關鍵詞越多,當然交叉度也越高,其共有的關鍵詞作為學科交叉點分布于這幾個藍色節點周圍。例如,理論經濟—管理學—統計學—國際問題研究—政治學因共享較多的高頻關鍵詞而聚集在一處;再如,新聞學與傳播學—圖書館·情報與文獻學—語言學—法學同樣因共享一批高頻關鍵詞而聚集在另一處。在這些學科節點的周圍,分布著它們共有的高頻關鍵詞,可視其為學科交叉點。例如人口學—社會學—民族學的交叉點是“社區”,表明社區問題是這3個學科關注的共同話題;再如管理學—圖書館·情報與文獻學—新聞學與傳播學—統計學—法學的交叉點是“數據”,表明這些學科對數據分析與應用的普遍關注,它們對與數據分析相關的研究主題、內容、方法和工具也存在很多相似或相通之處。

大量關鍵詞分布于網絡邊緣位置,其節點中心度相對較低,多為兩個學科的共有關鍵詞,據此可以直接識別出每兩個學科之間的交叉主題,如:人口學和體育學的交叉點是“健康”,圖書館·情報與文獻學和語言學的交叉點是“語義”,馬列·科社與哲學的交叉點是“馬克思主義”。當然,這些學科之間的交叉點不止于此,前文列舉的居于網絡核心位置的具有較高中心度的關鍵詞,同樣是其交叉點,但往往代表著多個學科共有的共性主題,而此處中心度為2的關鍵詞僅為兩個學科共有,更具學科特色,相較于那些較高中心度的共性主題來說,這類特色主題在分析和判別兩個學科的交叉關系時具有更好的區分度。

3結論與啟示

1)學科交叉性普遍存在,基金項目開辟了研究新視角

從國家社科基金項目切入,通過關鍵詞耦合方法計算學科交叉度,發現國家社科基金所涵蓋的23個學科存在著不同程度的學科交叉關聯。項目立項可被視為研究的起點,而論文發表及引用則代表著研究的終點,以往關于學科交叉的研究均以論文作為研究對象,通過作者合著、論文關鍵詞及引文關聯計算學科交叉度并證實學科交叉現象的普遍存在,此類研究關注研究終點的學科交叉問題,即以論文為代表的科研成果所呈現出的學科交叉性。本文聚焦研究起點,通過基金項目考察學科交叉問題,同樣發現了學科交叉性的普遍存在。由此證實,無論是論文還是項目,無論是研究起點還是終點,學科交叉已經成為科學發展的基本特征。

以往關于學科交叉的研究,無論基于學科類別的共現,還是基于期刊與論文的引用特征分布,研究角度都過于宏觀,未涉及論文標題、關鍵詞等微觀知識單元,也就無法深入知識主題層面進行更進一步的分析[15]。本文從國家社科基金項目名稱中提取關鍵詞,基于關鍵詞耦合方法計算學科交叉度,提供了一種新的研究視角和測度方法,區別于以往基于論文及引文的學科交叉研究,對學科交叉研究的思路、方法和結論等形成了有益的補充。此外,本文對國家社科基金所涵蓋的23個學科進行全域式考察,而非選取某一個或兩個學科進行局部分析,發現學科交叉度存在顯著的學科差異。實際上,學科交叉性雖普遍,但每個學科并不是均等地與其他學科進行交叉融合,而是少數高強度交叉關系與多數低強度交叉關系并存,即只與少數學科發生高強度的交叉。

2)學科交叉度整體增強,但增速和增幅存在學科差異

科學發展史表明,學科在自身不斷發展中,會與其他學科相互作用、相互影響,最終形成交叉學科。當今世界,學科與學科之間的相互交流、相互影響不斷加強,各學科之間的聯系日益緊密[16]。本文研究發現:10年間,我國人文社會科學領域的學科交叉度整體呈現出不斷加強的演化趨勢,但學科交叉度指標的變化具有明顯的學科差異性,在均值和中值逐年增長的前提下,部分學科之間的交叉度增速和增幅更大。整體而言,高強度的學科交叉關系越來越多,但主要集中于部分學科之間,如管理學、應用經濟、社會學等。而仍有個別學科,如考古學,其交叉融合的特征并不顯著,自始至終都保持較高的獨立性。

學科交叉網絡大致分兩部分:分布更為聚集的社科類學科和關系更為松散的人文類學科,通過對網絡結構、關系強度和節點中心性等特征的歷時比較發現,兩個大類的學科交叉度及其演化趨勢存在明顯差別。來自社科大類的管理學、社會科學、政治學、體育學、理論經濟與應用經濟等,學科交叉更廣泛、交叉度更高,其學科交叉度的增速和增幅也明顯大于其他學科;相比較而言,語言學、宗教學、中國文學、外國文學、中國歷史、世界歷史等人文類學科,節點中心性和關系強度普遍較低,其學科交叉度原本就較弱,雖然10年間有所加強,但增速和增幅卻明顯低于社科類學科。可見,學科交叉度與各個學科的學科性質密切相關,其演化特征也直接受制于其學科性質。如管理學,因其研究視角寬廣、研究主題和研究方法更具開放性和多元性,易于與其他學科交叉融合。再如考古學,因其獨特的學科性質,很難與其他學科進行廣泛和深度的交叉融合。

3)學科邊界模糊與拓展,但學科內核仍保持相對獨立

依據學科交叉關系及強度的分布狀態和演化規律,結合學科—關鍵詞共現網絡呈現出的知識結構和交叉主題,本文試圖探究學科交叉現象背后的原因和動力:一是學科屬性交叉,學科交叉源于各個學科之間的親緣關系,對于任意一個學科來說,與其交叉度最高的學科往往是其親緣關系最近的學科,如:中國文學與外國文學、中國歷史與外國歷史、理論經濟與應用經濟、馬列·科社與哲學和黨史·黨建等。換而言之,學科之間的親疏遠近在一定程度上決定或影響著其學科交叉度。二是研究對象交叉,各個學科對于熱點、前沿以及重大理論和現實問題的共同關注是推動學科交叉的重要原因之一。一方面,關注熱點、追逐前沿是各學科發展的內生需求,熱點和前沿更容易激發學者們的研究興趣,是學科不斷開拓新的研究內容、持續進行知識體系更新和完善的必要手段;另一方面,社會經濟發展和國內外形勢變化對人文社會科學研究提出的重大理論與現實問題在一定時期內成為熱門主題,如:生態、環境、創新、轉型等,要求各個學科都要參與其中,盡管不同學科的研究視角和方法有所差異,但共同的研究主題還是成為學科之間的交叉點。社科類學科對社會現實問題更敏感、參與度也更高,因此可以看到,相較于人文類學科,社科類學科的學科交叉性更廣泛和深入,交叉度的增速和增幅也更顯著。三是研究范式交叉,近年來一些通行的研究理念、方法和工具盛行于人文社會科學領域,例如,實證研究、量化研究、計算機技術、網絡技術和方法、行為研究、系統科學、數據模型等被各個學科廣泛應用,進一步推動了學科交叉。四是學科主體交叉,大科學時代科學研究的集體化和合作化趨勢不斷加強,研究者及團隊的學科背景更加多元化,跨學科的知識交流與合作研究日益頻繁,這既是應對學科交叉的必要之舉,也在一定程度上推動了學科交叉的快速發展。

盡管如此,在學科交叉的發展演變過程中,可以看到各個學科在學科交叉中的堅守與拓展。每個學科都在向相關或相近學科拓展疆域,學科交叉是知識輸入與知識輸出并行的過程,各個學科既將本學科的理論和方法輸出到其他學科,又廣泛引入和借鑒其他學科的理論和方法,再加上對于熱門問題的共同關注,使得學科邊界變得更為模糊。與此同時,各個學科都有其獨特的學科屬性和研究風格,其獨有的研究對象、目標、范式、理論和方法構成其學科內核,即使在學科交叉之風盛行的背景之下,各學科仍然堅守其學科內核,保持其相對獨立的學科定位和屬性。學科交叉表現為學科邊界的拓展與學科內核的堅守并存。因此,10年時間窗口內,呈現的是學科之間日益廣泛且不斷加強的交叉融合,而非學科之間的兼并與取代。

4結語

本文借助國家社科基金項目,基于關鍵詞耦合方法計算學科交叉度指標并構建交叉網絡,通過橫向比較和歷時分析,考察和展示了我國人文社會科學領域23個學科的交叉性及其在近10年間的發展演化規律,探索出學科交叉研究的一種新維度和新模式。但研究過程中仍存在一些問題和不足:一是從項目名稱中提取關鍵詞進行耦合分析,計量結果受切詞質量的影響,盡管以人工方式對詞匯進行了規范化處理,但關鍵詞的準確性仍有待檢驗和提升;二是關于學科交叉現象背后的原因及其演化動力,本文只是初步地探索和討論,亟需更加深入系統地驗證和分析。學科交叉仍有許多未解之謎,后續研究將針對上述不足,一方面,尋求更有效的切詞工具以便提升數據準確性;另一方面,通過多樣化的研究手段深入考察學科交叉的演化路徑與機理。

3035500338265