雙相障礙:心境的 “潮起”與“潮落”

荷蘭后印象派畫家梵高(1853-1890),因其作品具有鮮明的個人色彩和表現力深受后人喜愛。但梵高的一生卻顛沛流離,37歲就結束了生命。梵高死后,后人推斷他患了雙相障礙。為了紀念梵高的逝去,同時讓更多的人了解雙相障礙,關注雙相障礙患者的心理健康狀況,世界雙相障礙協會(ISBD)將梵高的生日(3月30日)定為世界雙相障礙日(World Bipolar Day)。其實不只是梵高,還有許多富有創造力的人如美國作家海明威(1899-1961),英國小說家弗吉尼亞·伍爾夫(1882-1941)等也患有雙相障礙。這類人往往在躁狂或輕躁狂時期表現得靈感泉涌,創作的動力和作品產出大大提升,而在抑郁時不僅沒有什么顯著成果,還可能因為抑郁發作自殺身亡。

雙相障礙的發病率及主要表現

雙相障礙是一種抑郁發作和躁狂發作交替出現、反復發作的疾病。全球疾病負擔研究數據顯示,2013年全球范圍內男性雙相障礙患病率為0.8%,女性為0.6%,年齡段多分布在25~34歲。黃悅勤等人對全國性精神障礙流行病學調查表明,我國雙相障礙的終身患病率為0.5%,年齡多分布在35~49歲之間,患病率不存在性別之間的差異,也不存在農村和城市的差異。

雙相障礙患者發作時的癥狀表現在不同時期差異較大。在躁狂發作時,患者會表現出明顯的興奮和情緒高漲,主要表現為精力充沛、言語增多、思維靈敏、自我感覺良好;個體會不知疲憊地計劃或參與一些活動,活力增加,睡眠減少;躁狂狀態下的個體還可能會放縱自己,做出一些不計后果的冒險行為(如過度消費等)。而當患者抑郁發作時,則表現為心境低落、興趣減退、精神運動性遲滯、睡眠差,以及缺少精力;除此之外,患者還會表現出一定程度的社交退縮行為和活動減少。雙相障礙患者都會在不同時期表現出躁狂發作或抑郁發作,可能會先經歷躁狂發作,也可能先經歷抑郁發作,而在躁狂或抑郁發作的間隔則可能有一段較為穩定的不發作時期。不論是哪個發作期,雙相障礙都會給個體造成社會功能損傷,影響其正常生活和發展。

雙相障礙的類型

根據美國精神病學會(APA)頒布的《精神疾病診斷與統計手冊(第5版)》(DSM-5),雙相障礙主要分為三種類型:雙相Ⅰ型、雙相Ⅱ型和環性心境障礙。每種類型障礙的癥狀體現可能因人而異,從宏觀視角來看,這三類障礙的共同特點是都會出現一定程度上的躁狂發作,且躁狂或抑郁發作的出現都不能用其他精神病性障礙解釋。

雙相Ⅰ型表現為躁狂或躁狂-抑郁混合發作,是最典型的雙相障礙。這種類型的雙相障礙患者一生中至少有一次躁狂發作,也可能經歷過一次混合發作。通常還會出現至少一次抑郁發作,該類患者的抑郁發作往往較為嚴重,但并不是每位雙相Ⅰ型患者都會經歷抑郁發作。

雙相Ⅱ型表現為輕躁狂發作和抑郁發作。這類患者不會經歷全面的躁狂發作,但會出現至少一次重度抑郁發作以及至少一次輕躁狂發作,也有可能面臨兩者交替出現。

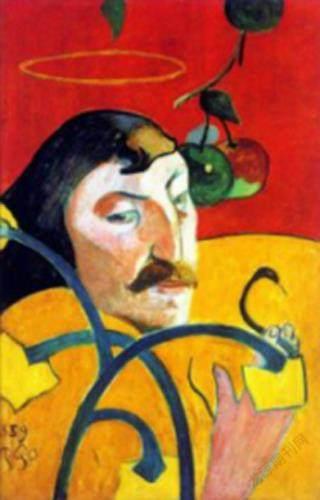

環性心境障礙表現為輕躁狂和輕度抑郁的交替出現,屬于較為溫和的雙相障礙。這類患者同樣會出現周期性的情緒波動,只是不符合重性抑郁、躁狂或輕躁狂發作,且不符合任何精神病性障礙的診斷標準。但是,患者自己及身邊的人能注意到這些情緒的異常起伏,而且能體會到明顯的痛苦或功能損害。環性心境障礙的病程長,是一種慢性心境障礙,在藝術家和作家中十分常見,如保羅·高更、柴科夫斯基等就一直患有這類雙相障礙。

保羅·高更《帶光環的自畫像》他反對印象主義那種客觀再現自然的藝術追求:“藝術是一種抽象,它從自然中分離出來,而較少考慮自然。”

雙相障礙患者所表現出的情緒上的明顯變化往往可以被周圍人觀察到,因此人們在生活中有較大概率能夠及時發現和應對。鑒于這類疾病往往會給患者及家屬帶來很大痛苦,因此明確診斷類型對患者的治療與預防復發都有重大意義。

雙相障礙和抑郁障礙的區別

雙相障礙和抑郁障礙存在很多相似之處。比如,兩者都存在一定程度上的低落、消極情緒,以及較高的自殺自傷風險。對于大眾來說,要弄清這兩種疾病的概念并不容易,就連臨床診斷也可能存在誤診。因此,厘清雙相障礙與抑郁障礙的區別,對患者、家屬及相關臨床工作者都至關重要。

在癥狀表現方面,抑郁障礙患者主要表現為有超過兩周以上持續且明顯的情緒低落、失眠、食欲減退、自卑感,以及注意力分散等癥狀,但不會出現興奮或躁狂發作。雙相障礙的部分癥狀可能比抑郁障礙更加明顯,例如更加嚴重的煩躁、內疚、行動遲緩,以及難以控制的情緒波動等。此外,與抑郁障礙相比,雙相障礙患者更可能同時合并精神病性癥狀(如幻覺、妄想等),患者會難以分清幻想與現實,在工作和社交方面也會遇到重大問題。

在治療方案選擇方面,抗抑郁劑是抑郁障礙治療的首選藥物。然而,對雙相障礙患者來說,抗抑郁藥的使用則可能引發躁狂或輕躁狂發作,還可能會加速躁狂和抑郁的交替出現,在臨床上使用須慎重。

在社會政策方面,根據我國《嚴重精神障礙發病報告管理辦法(試行)》,雙相障礙屬于嚴重精神障礙,需要具有精神障礙診療資質的醫療機構進行發病報告并建檔。與抑郁障礙相比,雙相障礙患者往往需要更加密切的關注與照料,因此,建立完善的醫院—社區—學校支持系統對雙相障礙的治療、護理格外重要。

綜上所述,雙相障礙和抑郁障礙的相似之處主要體現在其抑郁發作的情緒表現及較高的自殺自傷風險,區別之處則體現在癥狀表現、藥物選擇和社會政策三方面。因此,分清雙相情感障礙和抑郁障礙,在臨床治療和社會治理中都非常重要。

雙相障礙與自殺

雙相障礙不僅給患者帶來強烈的精神痛苦,還嚴重威脅著患者的生命。《JAMA Psychiatry》2015年研究報道,雙相障礙患者的全因死亡率約為普通人群的2倍,而自殺則是導致患者死亡的重要原因之一。流行病學數據顯示,約34%的雙相障礙患者在一生中嘗試過自殺,其自殺風險約為普通人群的20~30倍。甚至許多研究發現,雙相障礙的自殺風險即使在各類精神障礙中也當屬最高。

目前,在雙相障礙人群中,已知的自殺風險因素包括:單身、獨居、失業、自殺未遂史、近期或當前的抑郁發作、更小的起病年齡、童年創傷史,酒精或藥物濫用等。雙相障礙患者經歷著抑郁與躁狂的雙重煎熬,病情的反復、治療的負擔、功能的減退,以及相關的神經生物學改變等都可能成為其自殺的導火索。

不論是從臨床診治還是科學研究的視角看,患者的自殺都不能簡單地歸結于某個單一因素,更不能將其歸結為患者的“脆弱”或“自私”。精神科醫生、心理治療師、社會工作者、媒體等各界人士應共同協作,幫助患者、家屬及社會大眾重視雙相障礙的自殺問題、了解其風險因素,并進一步加緊預防。值得欣慰的是,當前全國各地均建立起了專業的自殺干預與心理援助熱線,在一些危機時刻,撥打我國緊急公共電話“110”“120”等也能獲得有效支持。

雙相障礙的治療

1藥物治療

藥物治療是雙相障礙治療的基礎。目前,我國主要使用心境穩定劑(如碳酸鋰、丙戊酸鹽等)與非典型抗精神病藥物(如奧氮平、喹硫平等)進行治療。除此之外,由于抗抑郁劑可能增加雙相障礙的轉相率,其在臨床上的使用多作為心境穩定劑的輔助用藥。在疾病發展的不同時期,用藥也會有所調整。對于患者來說,重要的是觀察自身癥狀變化,定期復診,并謹遵醫囑服藥。

2物理治療

物理治療方法能有效輔助藥物作用,主要包括無抽搐電休克治療(MECT)與重復經顱磁刺激(rTMS)。MECT常用于雙相障礙急性期,尤其適用于患者存在較高自殺風險、嚴重精神病性癥狀、抑郁躁狂癥狀持續時間長未緩解等情況。rTMS是一種新型的無創物理療法,已有研究發現其在雙相障礙中療效顯著,目前仍有許多研究者在進一步探究其使用效果及安全性。

3心理治療

心理治療也是雙相障礙的主要輔助療法,包括認知行為治療、心理動力學治療、辨證行為治療、人際關系治療等。心理治療有助于輔助患者的癥狀改善,并從治療依從性、情緒調節策略、人際關系適應、自身人格發展等多個側面為患者提供幫助。

4社會干預

作為納入國家重性精神障礙的疾病之一,雙相障礙不僅需要在醫院得到有效處理,也需要各社區與社會工作者的傾力合作。當前,已有國內研究報道社區綜合干預對雙相障礙患者的功能康復、生活質量維持存在的正向作用。除了社區幫扶外,雙相障礙患者還可以參與各類社會互助小組,在校學生也可以積極尋求學校心理教師、輔導員的幫助。

5如何自助

不論是哪一類精神障礙,疾病的緩解、康復都是患者與醫生共同努力的結果。對于雙相障礙患者來說,穩定作息、適量運動、健康飲食、維持社交等個人生活方式的調整就可以作為有效的自助手段。當然,患者也可以進一步學習與疾病相關的科普知識,加強對自身癥狀的理解,了解各種求助渠道等。

徐一峰 教授,主任醫師,博士研究生導師;專業技術二級;上海交通大學學術委員會委員、學位評定委員會委員;上海交通大學Bio-X 研究院特聘教授;上海交通大學醫學院精神衛生學系主任;上海市重性精神病重點實驗室主任;上海市精神衛生研究所所長;上海市中醫神志病研究所所長;復旦大學精神衛生研究院院長;世界衛生組織/ 上海精神衛生研究與培訓合作中心主任;General Psychiatry 主編;中國醫師協會精神科醫師分會第三屆會長;中國醫院協會理事、中國醫院協會精神病醫院分會主任委員;中國醫促會精神健康醫學分會主任委員;中華醫學會精神病學分會常委、生物精神病學學組組長。