走進銀裝素裹的冰雪世界

任慧敏

北風起,雪花落。潔白的雪花是高潔的象征,雪景是歷代文人雅士筆下不朽的題材。在古代畫家眼中,雪是什么樣子的呢?讓我們跟隨畫家們手中的畫筆,一起走進那銀裝素裹的冰雪世界吧!

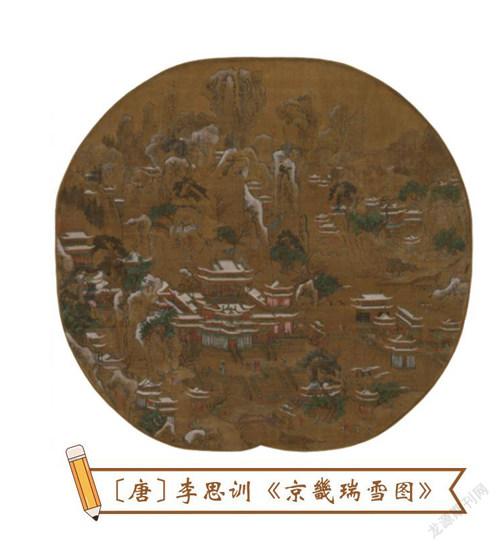

古人是怎么過冬的?唐代畫家李思訓在《京畿瑞雪圖》中給了我們答案:畫中的人物或在雪中撐傘漫步,或在亭子里與好友圍坐品茗暢談;或乘游舫欣賞沿岸風光,或登高望遠縱覽大好河山……人物雖細小如豆,但卻姿態各異、栩栩如生。畫面中心是依山而建的建筑群,處處雕梁畫棟,一派富麗堂皇,令人目不暇接。皚皚白雪覆蓋在屋頂上,既像飄浮于天空的裊裊云煙,又像振翅欲飛的仙鶴,映襯得整幅畫面宛如人間仙境。

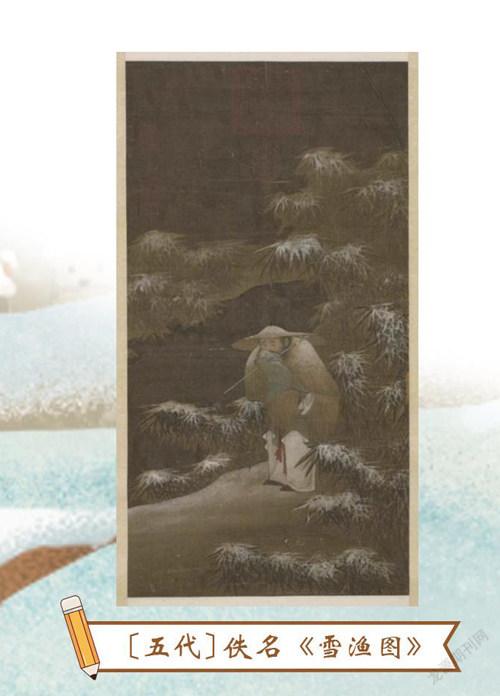

除了對景物和人物群像的描繪,古代描繪雪景的國畫作品中也有人物特寫。數九寒天,冰封千里,人們都窩在屋里避寒,可一位漁翁卻獨自站在河畔。他單薄的衣衫根本抵御不住深冬刺骨的寒風,斗笠和蓑衣上也都積了薄薄一層雪。為了能讓身體更暖和點兒,漁翁一手緊緊地裹住衣衫,另一只握著魚竿的手掩住口鼻,弓腰縮頸。他的兩道眉毛微微下撇,半瞇著的雙眼也流露出無奈的神情,似乎在為釣不到魚而發愁。在構圖方面,畫家借蜿蜒的河水將畫面一分為二,形成了左疏右密、左虛右實的格局。在色彩運用方面,竹葉與坡石上的積雪由白色顏料層層積染而成,晶瑩剔透的白雪點亮了靜謐幽深的竹林,渲染出清冷、蕭瑟的氛圍。

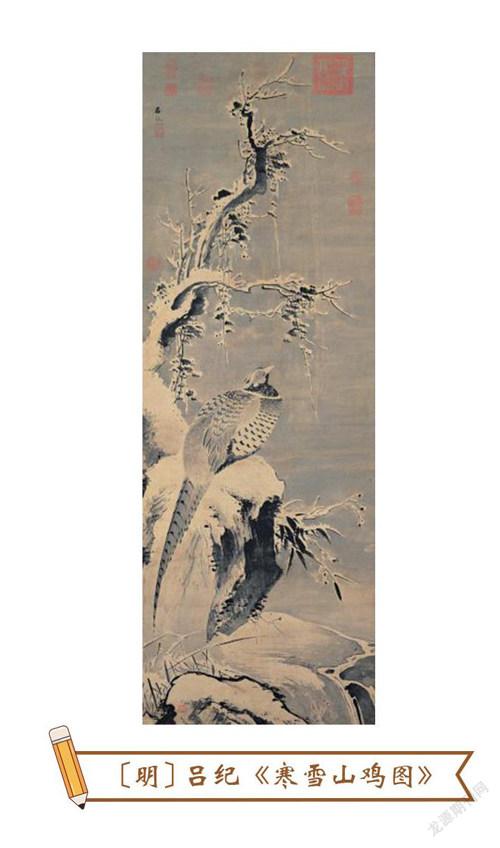

在百花紛紛凋零的冬季,一株梅花卻在凜冽的寒風中傲然挺立。泥土下的勁竹似乎生怕梅花孤單,破巖而出,共同為荒涼的山野坡地增添了一絲生機。一只山雞縮成一團,蹲在坡石上休息,它昂首翹望遠方,似乎也沉醉于這片微茫的雪色中。明代畫家呂紀是怎么做到不刻意描繪雪景,卻讓這幅《寒雪山雞圖》通篇皆是雪意的呢?為了體現冬雪白茫茫的感覺,畫家運用了“借地為雪”的表現手法。這里的“地”指的并不是地面,而是絹或紙等國畫的媒介。在畫完作品中的主要景物后,畫家用沾滿淡墨的毛筆鋪滿整幅畫面的空白之處,只在梅、竹、石上留下小片空白。如此一來,在淡墨暈染而成的灰黑色背景的襯托下,仿佛真有一層白雪覆蓋在枯木與石塊上,顯得栩栩如生。

提到在寒冬時節依然頑強生長的植物,“歲寒三友”肯定少不了。但是還有這么一種植物,雖不似松樹的四季常青、翠竹的堅韌不拔、梅花的凌霜傲雪,但它卻能從初冬綻放到晚春,以長達半年的“耐久”花期,獲得了文人雅士的稱贊與喜愛。它就是《山茶霽雪圖》中的主角——山茶花。畫中一枝山茶從畫幅左上方入畫,以“一波三折”之勢向右下方傾斜伸展,前端的綠葉幾乎要碰到畫面邊緣,好似被葉片間的積雪壓彎了腰。為了讓畫面更富有趣味性,南宋畫家林椿在花與葉位置的安排上下足了工夫:位于畫面左上方含苞待放的山茶花苞與中下方兩朵一正一反盛開的山茶花之間,形成了穩定的三角形構圖;時正、時反的葉片錯落有致,讓整枝山茶在團形的畫面中更具節奏感。“樹頭萬朵齊吞火,殘雪燒紅半個天。”山茶花的紅是如此艷麗,如一團團灼灼燃燒的火焰,與葉的翠和雪的白形成了鮮明的對比。

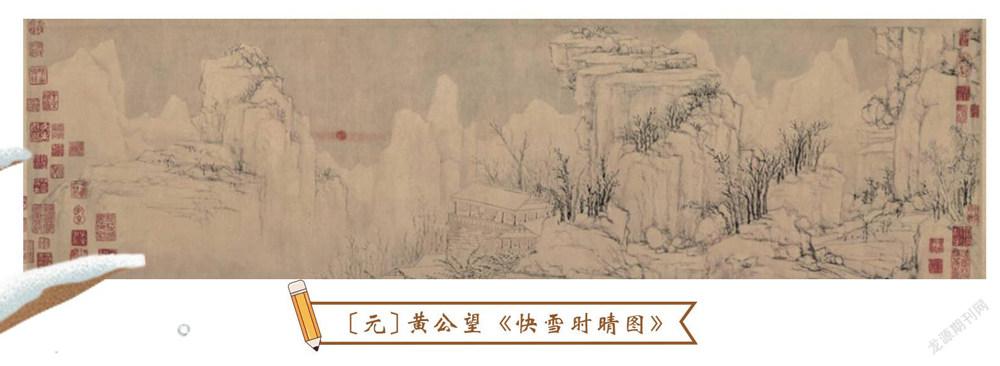

“晨起開門雪滿山,雪睛云淡日光寒。”紛飛的大雪下了一夜,天地間白茫茫一片,唯有一輪從山間躍起的紅日高懸于半空中,散發出溫暖的光芒。《快雪時晴圖》一改之前雪景作品中冷寂的意境,轉而表現雪后旭日初升、天朗氣清的美景,營造出清新而閑適的氛圍。位于畫面右邊的主峰氣勢磅礴,給觀者以強烈的視覺沖擊;主峰兩旁的側峰和遠景處連綿起伏的山脈均由形狀、大小各不相同的石塊相互重疊與遮擋而成;枯木被畫家有節奏地安排在近處的坡石上和遠處的深山間,掩映其中的房屋和樓閣為畫面增添了些許生活氣息。在淡墨渲染出的天空的襯托下,層巒疊嶂的雪山顯得更加巍峨、壯麗。

畫家們筆下的雪景極富魅力,我們也來試著用自己手中的畫筆,畫出我們眼中的雪景吧!

準備材料:鉛筆、橡皮、油畫棒、白卡紙、餐巾紙等。

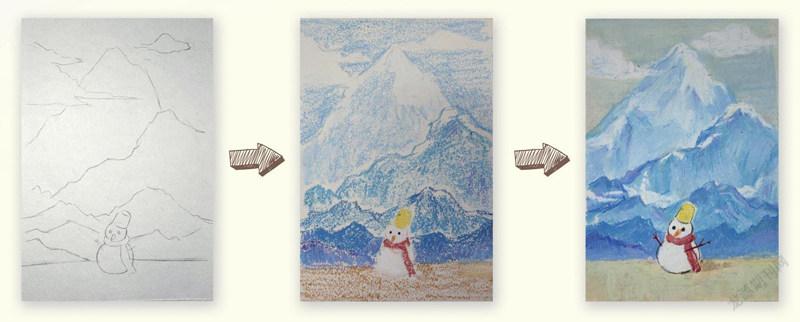

1.在白卡紙上用鉛筆勾勒出連綿起伏的雪山,在前景畫一個頭頂塑料小桶、脖子上系著圍巾的雪人。

2.用淺藍、天藍、星藍、鈷藍等明度、純度各不相同的藍色系油畫棒給雪山上色,區分出高低遠近;用黃色、橘紅、朱紅、土黃等顏色給雪人及地面上色。

3.用餐巾紙輕輕揉擦畫面,使顏色之間的過渡更加柔和,增添細節體現明暗變化,調整畫面,完成作品。

3359501908272