多雨地區高速公路路基翻漿病害檢測與處治技術研究

林棟 衛濤 涂慧慧 萬晨光

摘 要:為對多雨地區公路路基翻漿病害進行處治,依托路面翻漿病害處治實際工程,選取某高速公路下行K893+412~K893+436翻漿路段,綜合運用了路面縱斷高程檢測、彎沉檢測、雷達檢測、路基地質勘察檢測及中分帶挖探檢測方法,多方位對路基翻漿病害進行檢測,分析翻漿成因并給出處治方案。檢測結果表明:沿線排水設施多處于堵塞或損壞狀態,路面排水不暢,路表雨水不能及時排走,導致路面結構存在大量水,路面局部沉陷;行車道存在裂縫,結構層松散、脫空等。根據翻漿病害檢測結果,分析路面病害成因,提出了針對多雨地區高速公路路基翻漿病害的處治方案,為多雨地區高速公路路基翻漿病害檢測與處治提供了一定的工程參考和支撐。

關鍵詞:多雨地區;道路工程;翻漿病害;多方位檢測;處治技術

中圖分類號:U416.1 ? ?文獻標志碼:A ? ?文章編號:1003-5168(2022)1-0083-07

DOI:10.19968/j.cnki.hnkj.1003-5168.2022.01.018

Study on Treatment Technology and Detection of Highway Subgrade Boiling in Rainy Regions

LIN Dong1? ? WEI Tao2? ? TU Huihui2? ? WAN Chenguang3

(1.Henan Expressway Development Corporation Ltd.,Zhengzhou 450052,China;2.Xingyang Branch Company, Henan Expressway Development Corporation Ltd., Xinyang 464000,China;3.Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co., Ltd., Zhengzhou 450000,China)

Abstract:In order to treat the highway subgrade churning disease in rainy areas, the author relies on the actual engineering of pavement boiling disease treatment, and selects the K893+412~K893+436 road downhill section of a Expressway. Pavement vertical section elevation detection, deflection detection, radar detection, roadbed geological survey detection and mid-zone excavation detection methods, multi-directional detection of roadbed boiling disease, analysis of the cause of the boiling, and treatment plans are given. The test results show that the drainage facilities along the line are mostly blocked or damaged, the road drainage is not smooth, and the rainwater on the road surface cannot be drained in time, resulting in a large amount of water in the pavement structure and partial subsidence of the pavement; cracks in the carriageway, looses and empties structural layers. According to the detection results of frost disease and analyze the causes of pavement disease, the author proposes a treatment plan for highway roadbed frost disease in rainy areas, which provides a certain engineering reference and support for the detection and treatment of highway roadbed frost disease in rainy areas.

Keywords:rainy regions;road engineering;frost boil disease;multi direction detection;treatment technology

0 引言

隨著我國經濟的發展,道路交通量增大,載重提升,公路路基翻漿病害(見圖1)層出不窮,尤其是在多雨地區。路基翻漿會致使路表出現“坑槽”、路基不均勻沉降等現象,嚴重影響車輛行駛的安全性,若不及時對翻漿路段進行處治,將會造成整條公路癱瘓。

針對公路路基翻漿病害的研究,嚴舒豪[1]進行了道路路基翻漿冒泥試驗與機理研究,分析了不同荷載作用、不同土性參數下地基翻漿冒泥發展規律,提出翻漿冒泥的判別準則;劉成江[2]以季節性冰凍地區為例,分析了路基翻漿的原因,并提出了公路路基翻漿的處置和預防施工措施;Alobaidi和Hoare[3-4]在室內開展單軸試驗和三軸試驗,研究了高速公路路基與地基層交界面翻漿冒泥機理,通過循環加載試驗,建立了翻漿冒泥量與循環變形量間的關系,發現翻漿冒泥量與路基永久變形量呈正比;谷憲明[5]通過大量的現場試驗和室內試驗,對季凍區路基翻漿機理進行了深入細致的研究;蔡袁強等[6]研究了交通循環荷載下地基中孔壓累積、翻漿冒泥與變形發展全過程,分析了粉質黏土地基土成分、孔隙比等對路基翻漿冒泥發生的影響規律;安清等[7-13]研究了公路路基翻漿病害產生的原因,提出了科學有效的措施和相應的技術處理措施及預防措施;王威等[14]研究了鐵路路基翻漿冒泥的發生機理,分析了普鐵和高鐵列車運行速度、列車軸質量、土的固結系數、固結應力比和圍壓對翻漿冒泥的影響。Duong等[15]通過建立室內物理模型,分析了影響鐵路路基翻漿病害的因素,結果發現,在路基土接近飽和狀態時,荷載引起的超孔隙水壓消散帶動細顆粒向上遷移,從而導致路基翻漿。

目前關于高速公路路基翻漿病害檢測多采用彎沉與探地雷達相結合的無損檢測技術,很少會同時采用路面縱斷面高程檢測、彎沉檢測、雷達檢測、路基地質勘察檢測及中分帶挖探檢測等無損、有損相結合的多方位檢測技術。筆者依托多雨地區高速公路路基翻漿病害處治工程,對翻漿路段進行全方位檢測,根據檢測結果提出相應的處治方案,為實際工程提供一定的工程參考與支撐。

1 檢測內容及方案

依托路面翻漿病害處治工程,對道路下行K893+412~K893+436翻漿路段進行了路面縱斷高程檢測、路面彎沉檢測、路面雷達檢測、路基地質勘察檢測及中分帶挖探檢測,主要檢測內容如表1所示。

具體實施方案如下。

1.1 高程檢測

沿靠近中分帶護欄和硬路肩護欄2條標線作為高程測量線,每條線長100 m,以樁號K893+429重度翻漿點為中心,東、西各延伸50 m,以5 m為間隔。

1.2 彎沉檢測

選擇行車道、超車道和硬路肩3條中心線作為本檢測項目測線,每條測線長170 m,以K893+429重度翻漿點為中心,向東延伸70 m、向西側延伸100 m,每條測線上相鄰兩測點之間的間距取10 m。

1.3 雷達檢測

在該翻漿路段沿行車道、超車道和硬路肩檢測3條線。同時,沿著翻漿位置和兩邊未翻漿位置,橫向檢測3條線。

1.4 地質勘察檢測

在樁號K893+432超車道和K893+460行車道位置進行地質勘察檢測,鉆孔深度達到原地面以下2 m,同時在80 cm路床范圍、原地面附近及原地面以下開展3次標準貫入試驗。

1.5 挖探檢測

在該翻漿路段選取兩處位置進行挖探檢測,挖開中央分隔帶至路床頂,記錄內部防水排水設施狀況,并觀察是否有向路面結構發展的滲水孔道。

2 檢測結果及分析

2.1 高程檢測結果及分析

各測點相對于100 m標高的相對高程隨樁號變化情況如圖2所示。

由高程檢測結果可知以下結論。

①該路段位于凹曲線底部位置,各測點相對高程隨樁號變化情況與原設計圖紙基本相符,嚴重翻漿區域硬路肩邊緣和中分帶邊緣位置未發現路基整體沉陷問題。

②K893+424~K893+434樁號范圍硬路肩邊緣位置(圖2中橢圓內部區域)相對高程變化情況略有異常。K893+429處測點相對高程偏低1~2 cm,該位置位于路面嚴重翻漿病害區域,從現場銑刨情況來看,可能與該區域路面結構破壞較為嚴重有關,存在局部沉陷病害。

2.2 彎沉檢測結果及分析

對行車道、超車道和硬路肩路表中線處的高密度布點數據采集,得到路表彎沉檢測結果如圖3和表2至表5所示。

經路表彎沉檢測結果分析可知以下結論。

①在K893+359~K893+529樁號范圍內,超車道、行車道、硬路肩路表彎沉代表值分別為12.43(0.01 mm)、16.96(0.01 mm)、12.76(0.01 mm)。與超車道和硬路肩相比,行車道路面結構整體狀況相對較差,強度和承載力相對較低。

②在翻漿病害較為嚴重的K893+409~K893+449樁號范圍內,超車道、行車道、硬路肩路表彎沉代表值分別為12.96(0.01 mm)、18.36(0.01 mm)、13.10(0.01 mm)。與兩側相鄰路段相比,超車道和硬路肩路表彎沉代表值稍有增加,但增幅較小,表明該路段超車道和硬路肩路面結構整體狀況相對較好;行車道路表彎沉代表值有較大增幅,表明該路段行車道路面結構整體狀況相對較差。

2.3 雷達檢測結果及分析

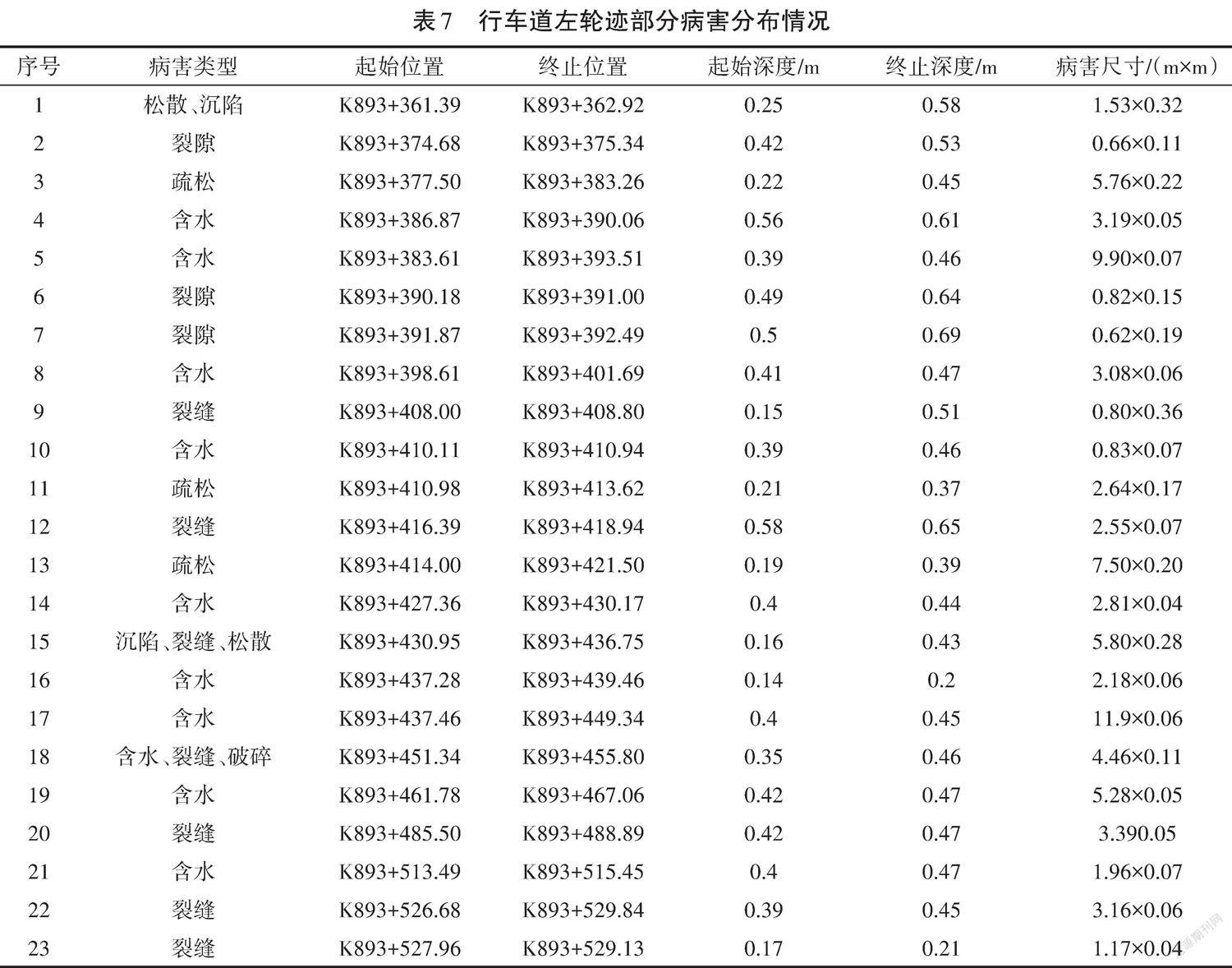

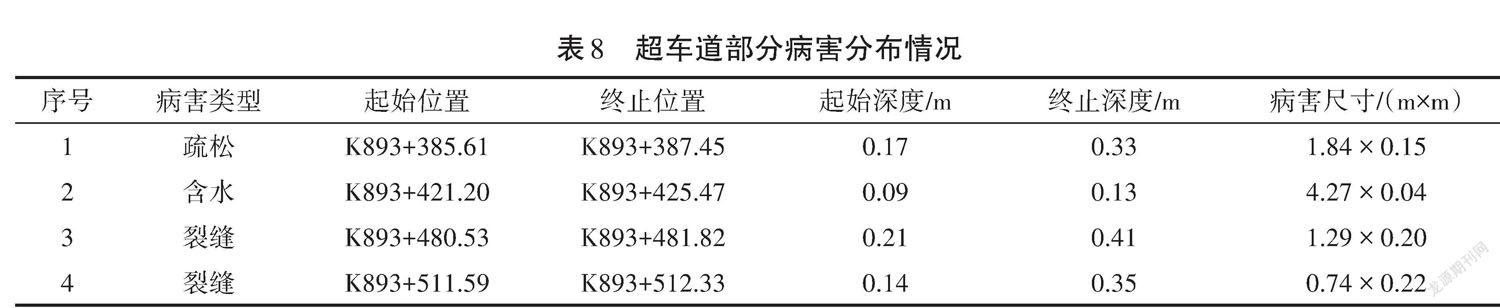

根據現場情況,選取K893+360~K893+530作為本路段重點檢測區域,通過雷達波形圖分析,硬路肩、行車道和超車道路面結構存在缺陷,具體病害范圍及位置如表6至表9所示。

由雷達檢測結果可知以下結論。

①路面結構內部病害主要集中于行車道,超車道與硬路肩內部有零星病害分布,主要表現為裂縫、層間含水等。

②行車道路面結構內部病害主要表現為裂縫、層間含水、結構層松散、脫空等。除了已經反射到路表的路段,其他路段出現病害的部位主要集中于瀝青中下面層、基層、底基層,各結構層層間為病害多發區,且層間富含水分,由此表明各結構層層間黏結狀況不良。

2.4 地質勘察檢測

2.4.1 勘探孔位置布設。在病害路段內共選取2個典型位置取樣分析,各勘探孔位置如表10所示。

2.4.2 鉆探現場描述。由于路面病害以行車道位置為主,為了真實反映現場病害狀況,現場檢測取芯部位在行車道選取1個孔位,在相鄰位置的超車道對應選取1個孔位,取芯后再對芯樣外觀進行描述記錄。現場標貫試驗如圖4所示。ZK1和ZK2土樣如圖5所示。

根據鉆探ZK1、ZK2過程中的現場情況,可得出如下結論。

①行車道、超車道路面結構層厚度均為65 cm,與設計結構一致;超車道基層芯樣基本完整(面層已銑刨),但結構層層間無黏結,行車道路面結構層無法取出完整芯樣。

②行車道鉆孔大約在0.15 m(面層與基層層間)及0.35 m(基層與底基層層間)深度處有較多水分滲出,且滲水速度較快,次日觀察時發現孔壁泥漿滲出較多;上述層間位置在超車道鉆孔中未見滲水跡象。

③從外表觀察可知,路床土呈黃色,原地面處土樣呈灰色,猜測是由于原地面堆積了較多的腐殖質,在進行路基填筑時未對腐殖質進行處治。

2.4.3 現場標貫試驗及土樣檢測分析。現場鉆探過程中,分別在路床范圍、原地面附近及原地面以下進行標貫試驗。現場標貫試驗結果如表11所示。

由現場標貫試驗及土樣檢測分析結果可知以下結論。

①探測深度范圍內土樣工程分類均為粉質黏土,不同深度處土樣含水率均處在20%~30%,原地面處土樣含水率較路床范圍內土樣略有升高。

②與竣工資料地勘資料中的軟弱土相比,經過長時間路基填土預壓,趨于穩定,現狀路基填料及地基土密實程度和承載力較好,原地面深度處地基土密實程度和承載力略有降低,但仍呈硬可塑狀態。

③與行車道相比,超車道路床土密實程度和承載力相對較高,推測這與行車道路面結構狀態較差,雨水從路面裂縫、坑槽滲入結構內部,導致路床土含水率略有提升有關,土樣檢測分析結果也印證了這一點。

④與超車道相比,行車道原地面及其以下地基土承載力相對更高,推測這與行車道交通量大、重載交通占比高、地基土壓實程度更高有關。

2.5 中分帶挖探檢測

為探究路面結構內部水分尤其是路面結構層間水分來源,探明中分帶排水設施狀況以及內部是否有向路面范圍發展的滲水孔道,在K893+412~K893+436區域選取2處行車道病害最嚴重位置,對其相鄰的中分帶進行挖探檢測,采用挖掘機和人工開挖中分帶至路床頂,挖探情況如圖6所示。

通過現場中分帶挖探及土樣檢測分析結果可知以下結論。

①兩處探坑均在挖至0.7 m深度處發現土工布,土工布整體完好,未發現明顯破損現象,較好地起到了阻止雨水進一步下滲的作用,這與原設計文件是一致的,但土工布下部未發現碎石盲溝。

②在挖探過程中,未在中分帶土層中發現向兩側路面結構內部發展的滲水孔道。從表觀觀察可知,不同深度處土層含水率大致處于同一水平,未發現含水率波動較大的情況。

③中分帶土樣含水率為24.3%,塑性指數為16.7,液性指數為0.20,按照工程分類屬粉質黏土,土樣檢測結果如表12所示。

由以上檢測結果可知,中分帶內部防水設施狀態良好,不存在向兩側路面結構內部發展的滲水孔道,路面結構內部水分并非由雨水通過中分帶下滲而來。

3 成因分析及處治方案

3.1 翻漿病害成因分析

通過對原道路的設計資料和現場檢測結果綜合分析,將路面重度翻漿病害成因歸納如下。

3.1.1 路面結構內部含有大量水分。重度翻漿路段路面結構層內部及各結構層間含有大量的水分,路面結構內部水分無法直接排出,在車輛荷載作用下在內部形成動水沖刷作用,使路面結構內部產生一定程度的脫空。該地區雨水較多,使得脫空區域填充大量的雨水,在車輛荷載的進一步作用下,形成唧泥、翻漿病害。

3.1.2 路面結構內部水分主要來源于路表雨水下滲。項目路床土和地基土經過長時間荷載碾壓,已趨于穩定,密實程度和承載力良好。原地面深度處地基土密實程度和承載力略有降低,但仍呈硬可塑狀態,從土樣檢測分析結果可知,不存在路床土含水率過高、反滲到路面結構中的情況。項目通車運營已接近15 a,路面結構(南幅)使用性能進入了快速衰減期。通過現場檢測可知,路面結構存在較多的貫通裂縫,雨水通過裂縫、路面坑槽滲入路面結構內部,且無法排出。

3.1.3 路面排水不暢,排水設施損壞、不完善。由于年久失修,沿線排水設施多處于堵塞或損壞狀態,導致路表雨水不能及時排走、局部區域存在路面積水的情況,給沿線車輛帶來危險的同時,也為雨水下滲創造了條件。通過現場觀察發現,中央分隔帶內部具有良好的防水措施,但未發現排水設施,現場調查時未發現病害路段有橫向排水管引排中央分隔帶集水,且部分外側超高路段、中分帶未設縱向排水溝。坡面拱形骨架排水不暢,存在雨水通過拱內填土部分滲入路基內部的可能。

3.2 翻漿路段建議處治方案

3.2.1 重度翻漿路段。銑刨整個路面結構層,并挖除路床上部區域40~50 cm深度范圍內的填土,路床土挖至外側邊坡,采用基層、底基層銑刨料或級配碎石回填,依次回鋪各路面結構層,恢復邊坡防護。同時,根據病害路段具體情況,可設置中央分隔帶橫向排水管。

3.2.2 局部翻漿路段。針對局部翻漿路段,通過探地雷達等手段探明路面結構內部脫空區域,對翻漿點進行注漿,注漿孔鉆至水泥穩定土層層底,注漿完成后,再對病害路段進行相應的銑刨重鋪處治,在銑刨過程中,如發現路面結構存在貫通裂縫等病害,應對其開展二次注漿。

3.2.3 路基防護和排水恢復。恢復沿線路基防護,清理、修復沿線排水設施。

4 結語

翻漿是多雨地區公路路基最常見的病害,嚴重影響車輛行駛的安全性和舒適性,降低道路使用壽命。筆者通過檢測分析路面翻漿病害,得出以下結論。

①做好路面防水排水工作。水是引起路面翻漿病害的重要因素,要注意及時將路面的積水清理干凈,保持路面的清潔和干燥。定期檢查邊溝,如果遇到雜草和淤塞阻礙排水時,應及時清除雜物;如果路面有積水,可以通過路肩橫溝或是人工方式進行排除,日常養護時及時清除排水通道中的雜物,預防路肩積水。

②針對重度翻漿路段應銑刨整個路面結構層,并換填路床,從根本上解決路面結構積水、脫空、松散等病害,避免再次發生翻漿。

③針對局部翻漿路段,采用高聚物注漿或水泥注漿的方式排出結構內部的水分,并填充路面脫空區域,再進行相應的銑刨重鋪處治。在銑刨過程中,如發現路面結構存在貫通裂縫等病害,應對其開展二次注漿。

參考文獻:

[1] 嚴舒豪.循環荷載下路基翻漿冒泥發生機理試驗研究[D].杭州:浙江大學,2020.

[2] 劉成江.公路路基翻漿的原因及維護施工[J].科技創新與應用,2019(12):195-196.

[3]ALOBAIDI I, HOARE D. Factors Affecting the Pumping of Fines at the Subgrade Subbase Interface of Highway Pavements: A Laboratory Study. 1994, 1(2):221-259.

[4] ALOBAIDI I, HOARE D J . The development of pore water pressure at the subgrade-subbase interface of a highway pavement and its effect on pumping of fines[J]. Geotextiles & Geomembranes,1996,14(2):111-135.

[5] 谷憲明.季凍區道路凍脹翻漿機理及防治研究[D].長春:吉林大學,2007.

[6] 蔡袁強,嚴舒豪,曹志剛,等.交通荷載下粉質黏土路基翻漿冒泥機理試驗[J/OL].吉林大學學報(工學版):1-12.

[7] 安清.公路工程路基沉陷、翻漿處理施工技術[J].技術與市場,2020,27(2):177-178.

[8] 王峰.簡要分析公路路基翻漿原因及預防養護方法[J].建材與裝飾,2020(2):242-243.

[9] 王濤.公路路基翻漿的原因及維護施工研究[J].黑龍江交通科技,2020,43(1):24-25.

[10] 李成鵬.公路路基工程養護技術的探討[J].中國公路,2019(13):106-107.

[11] 秦勇.公路工程路基沉陷、翻漿處理施工技術[J].四川水泥,2019(7):246.

[12] 李少麗.公路路基翻漿原因及預防養護方法[J].交通世界,2019(15):30-31.

[13] 蘭世英.大中修公路路基翻漿原因分析及處治措施[J].交通世界,2017(26):91-92.

[14] 王威,吳宇健,楊成忠,等.鐵路路基翻漿冒泥的機理及影響因素[J].交通運輸工程學報,2019,19(6):54-64.

[15] DUONG T V , CUI Y J, TANG A M, et al. Investigating the mud pumping and interlayer creation phenomena in railway sub-structure[J].Engineering Geology, 2014, 171:45-58.

收稿日期:2021-10-18

作者簡介:林棟(1994—),男,大專,研究方向:道路養護管理。

通信作者:萬晨光(1988—),男,博士,高級工程師,研究方向:道路工程。