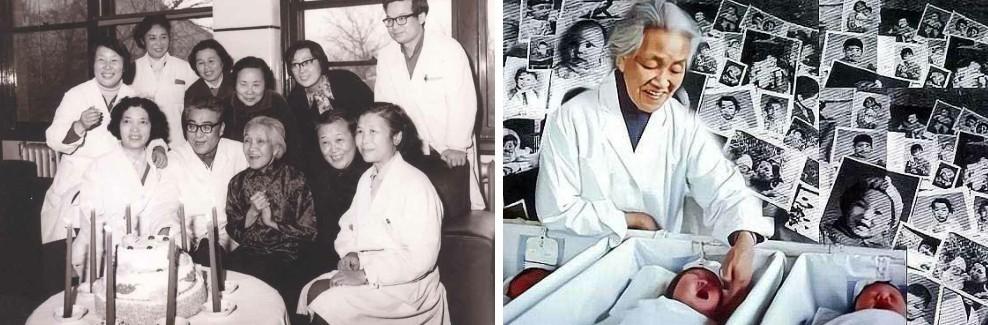

林巧稚:終身未婚的“萬嬰之母”

徐菁菁

人們不斷地懷念和解讀林巧稚,恰恰是因為直到今天,面對現代醫學變得日益冷漠、醫患矛盾日益激化的困境,她依然在提供重要的啟示。林巧稚曾說:“只要我一息尚存,我存在的場所便是病房,存在的價值就是醫治病人。”

三聯生活周刊曾于2019年刊發過紀念林巧稚的文章,今天我們重發此文,再次緬懷這位“萬嬰之母”。

1983年4月22日,82歲的林巧稚與世長辭。這年春天,她因為病情惡化,已陷入昏迷多時。值班護士們常常被林巧稚在昏迷中的喊叫聲驚醒。有時候她“啊!啊!”地高聲叫喊,然后又抱歉地低語:“你來得太晚了,只能手術了……”有時候,她著急地說:“快!快!拿產鉗來!產鉗!”護士們會隨手拿起身邊的一件東西遞在她的手里,她抓得很緊。還有的時候,她很高興:“多可愛的胖娃娃。”

作為中國婦產科學的主要開拓者、奠基人之一,林巧稚一生未婚未育,卻獲得了“萬嬰之母”的尊稱。

她離世已30多年,但她似乎從未走遠。林巧稚去世后,先后有電影、系列片、郵票、十多本傳記和上百篇文章紀念她。北京協和醫院、北京婦女兒童博物館、中華世紀壇、北京婦產醫院和廈門婦幼保健院都有關于她的紀念塑像或紀念館。中國工程院院士、北京協和醫院郎景和教授的辦公室里至今仍擺放著她留下的一把椅子,以及她的畫像。多年來,北京協和醫院每年12月都要開紀念會,新來的醫生必須要了解已經故去的婦產科老主任。“她永遠是我們的老師。”郎景和說。

按照通常的觀念看來,與許多醫學權威相比,林巧稚在她從醫60多年的時間里分不出時間去做持久的研究,也沒有精力去撰寫需要與臨床保持一定距離的純學術著作,但這并不妨礙她成為臨床醫生的楷模。

1929年,林巧稚從協和醫科大學畢業,獲得畢業生的最高榮譽“文海獎”。“文海獎”每屆只授予一人。評選的時候,校委會曾有過小小的爭執。就成績論,林巧稚比另一位男同學高出1.5分。有人說,男學生對協和的貢獻必定超過女學生,他們成績也差不多。最終決定乾坤的是一位先生的話,他說:林巧稚課余為公益活動盡了許多義務,她為人熱誠、有愛心,這是從醫人的根本。

人們不斷地懷念和解讀林巧稚,恰恰是因為直到今天,面對現代醫學變得日益冷漠、醫患矛盾日益激化的困境,她依然在提供重要的啟示。

抗日戰爭期間,北京協和醫院因日軍占領關閉。林巧稚在東堂子胡同10號開設了一家診所。那6年時間,她第一次接觸到了中國的底層民眾。北平城里婦產科診所的門診掛號費最少是五角,半袋面粉的價錢。她將掛號費降為三角,還在出診包里常備一些錢,周濟那些一貧如洗的家庭。新中國成立后,鄧穎超第一次到協和找林巧稚看病。林巧稚并不知道她是總理夫人,叮囑她,以后不要掛專家號,要多花許多錢,自己也看普通門診。

有一次林巧稚問她的朋友、朱德夫人康克清:“你開始來看病時也用這個名字嗎?”康克清感慨:“可見她在看病時只關心病的本身,并不注意那個病人是誰。”著名婦產科專家葉惠方教授是林巧稚的學生。她記得,在門診,如果看到哪個病人表情痛苦,林巧稚就會丟下手里的所有事情,直奔這個病人而去。本來,除非下級醫生請示,她完全可以不過問。有時候,葉惠方會提醒她,待診室里有早已約定等候在那里的“特殊病人”:要員的夫人,或者是外國大使太太。林巧稚總是頭也不回地說:“病情重才是真正的特殊。”

林巧稚的脖子上常年掛著聽診器。郎景和的辦公室里,也總掛著一個綠色軟皮管的老式聽診器。很多年輕大夫不理解,在儀器設備先進的今天,聽診器有什么用?“聽診器把醫生和病人連在一起。”郎景和告誡他們,這是行醫者不能忘的。

上世紀60年代,郎景和進入協和醫院工作,是林巧稚把他留在了婦產科。他記得,林巧稚位于東單的家里有一部電話,科里有問題打過去請教,事無巨細,她從不厭煩,從不敷衍。一旦覺得電話里說不清楚,她就直接到醫院來,無論盛暑嚴冬、刮風下雨或者深更半夜。

大家都覺得林巧稚身上有一種神奇的魔力,不論病人多么驚慌失措,只要她一現身,她們就能平靜下來。這種魔力,在她的一言一語、舉手投足之間。作為專家,她會把耳朵貼在病人的肚皮上,她還總是摸摸病人的頭,掖掖病人的被角,擦擦她們額頭上的汗,拉拉她們的手。她出門診,從不會三言兩語打發病人。“醫生給人看病不是修理機器,醫生面對的是活生生的人。”她常對下級醫生說,“她們各自的生活背景、思想感情、致病原因各不相同,我們不能憑經驗或檢驗報告就下診斷開處方。”

葉惠方記得她初到病房見習時受到的教育:工作的地方必須安靜、整齊;挪動椅子要端起來挪;抽屜要輕關;走路要抬起腿,不能發出鞋拖地的聲音;關開門要用手扶著輕輕關上或推開;絕不允許門窗桌椅乒乓亂響,驚動病人;說話聲一大,就要受到警告。尤其夜間,只能踮著腳走,而且手電筒要照向地面。護士陪見習醫生去檢查病人,先要把病人四周的布簾拉上,燈光弄好,輕聲告訴病人醫生要檢查了,然后把要檢查的部位暴露好,查完立即為病人蓋好,不叫病人受涼或因暴露太多不好意思。“這些舉動,都是無言的教育,使我們感覺到必須處處從病人養病需要出發,力爭給她們一個合適的環境和條件,以加快她們的康復。”

病人上手術臺前,林巧稚看到麻醉師主動和病人交談,會滿意地夸獎:“你能這樣體察和關心病人,今后要發揚。”有一次,她為一位臨產的產婦做檢查。產婦疼得厲害了,還沒顧得上吃的飯菜就放在床頭柜上。林巧稚把護士長叫到一邊:“我看見她的菜碗里有魚。你怎么可以讓她吃魚?她疼成那樣了,哪里還顧得上擇刺?你應該考慮到的。”這位護士長與林巧稚共事多年,親歷過許多危急的場面,唯獨這件小事,她一生都不曾忘記。

冰心的三個孩子,都是林巧稚接生的。她注意到,林巧稚會在每個孩子的出生證上留下流利的英文簽名:“Lin Qiaozhi’s Baby”(林巧稚的孩子)。在協和畢業后,林巧稚曾經有兩次機會重新選擇自己的專業方向。包括醫院領導層在內,很多人建議她到公共衛生系工作:女醫生總要結婚生子,那里不用上夜班,可以干得長久,但林巧稚毫不猶豫地拒絕了。她曾想過做一個兒科醫生,可實習期間,她經歷了病魔奪去幼兒生命的情景。每次她都會陪著失去孩子的母親一起流淚,那種痛苦讓人不能承受。她看到,許多幼兒先天的疾病直接源于母親,這使她下定了沖在最前線的決心。

林巧稚的侄女、著名的不孕癥專家林心鏗是在姑姑的引導下走上醫學之路的。有一次她問林巧稚:“你當了這么多年的婦產科醫生,最拿手的絕活兒是什么?”林巧稚得意地笑了:“我接產,一般不開刀,這可以說是我最拿手的。”她告誡林心鏗,絕不能出現醫生治好了病,而病人卻失去了和諧完整生活的情況:“你給人家治了病,近期效果要緊,遠期效果更要緊。你看過的病人,什么時候都要對人家負責任……要讓人家通過你的治療而得到幸福的生活,而不能給人家造成不幸。”

為了病人的幸福,林巧稚有勇氣冒風險。31歲的患者董莉,結婚6年初次懷孕。數月后有輕微出血癥狀,結果在協和醫院發現宮頸有乳突狀腫物,取活體組織做病理檢查后,懷疑為惡性腫瘤。按照慣例,必須盡快手術,切除子宮,防止癌變擴散,但林巧稚遲疑了。董莉夫婦多年來都想要一個孩子,無論如何也不想動這個手術。林巧稚跑去圖書館查閱了國外的資料,又反復研究了董莉的病理檢驗報告。她感到,病理切片不像通常的病變組織那樣脆硬:會不會存在另一種可能性,細胞的分裂增生并不是癌變的趨勢或前兆,而是懷孕期間在體內激素的刺激下,特殊部位的特殊反應?林巧稚組織了專家會診。病理專家審慎地強調,以醫院的檢查設備和試劑,對送檢組織只能分析到這個程度。就國內外現有文獻資料看,這類病變細胞,通常是向惡性發展。會診的結果依然是手術。按醫學常規辦事,無論出現什么問題都與醫生無涉,任何人也都無可指責。手術方案確定了下來,林巧稚卻沒有簽字。半個月后,她做出了一個有可能自毀聲譽的決定:患者暫不手術,出院后定期檢查,根據情況隨時采取措施。

董莉出院的時候,林巧稚拉著她的手一一囑咐注意事項。她深深地嘆了口氣:“我當了20年醫生,頭一回碰到你這樣的情況。把我的頭發都愁白了。”以后每個星期五的下午,董莉都會按時來到醫院。林巧稚一次次給她檢查,一次次認真記錄檢查結果。幾個月后,一個體重6斤的健康女嬰誕生了。當董莉懷抱著健康的嬰兒出院時 , 伴隨她整個孕程的宮頸腫物自然消失了。董莉的宮頸腫物是一種特殊的妊娠反應。那個在林巧稚守護下出生的女嬰被父母命名為“念林”。

林巧稚一生的奮斗目標是“讓所有的母親都高興平安,讓所有的孩子都聰明健康”,她并不只在協和醫院的病床和手術臺前追求這個目標。

1957年春天,在協和召開的教授座談會和中國科學院學部委員會第二次會議上,她曾經毫不客氣地批評衛生部官僚主義作風嚴重,不聽取醫學界內行的意見,放松了避孕的宣傳和措施落實,放寬了對人工流產的限制,直接違背了“預防為主”的方針。

1958年,在“大放衛星”的喧囂聲中,醫院領導提出要緊跟時代,改進手術洗手方法:洗個手要那么多程序,慢吞吞還怎么“大躍進”?沒人敢出來反對,林巧稚直接找到醫院領導發問:如果是給你做手術,你要我們洗三遍手還是洗一遍?一次洗五分鐘,還是三分鐘?

在“大躍進”的年代里,林巧稚借力調動了自己所能調動的醫護力量,對北京83個工廠、機關,27所學校和22處居民點的近8萬名適齡婦女進行了婦科普查。

1965年,專家們被組成“巡回醫療隊”,派到農村工作。臨行前,林巧稚做了準備,她找人了解湖南洞庭湖地區的常見病、多發病。當她得知湘陰一帶多發眼病,專門抽空到眼科去學習,了解一些眼科常見病的治療方法。她還找中醫大夫學習針灸,學會了頭痛、關節痛的針灸療法。

林巧稚有一句名言:“妊娠保健不是病,妊娠要防病。”多年的從醫經歷讓她深刻意識到,中國婦女的疾病和痛苦很多是因為貧窮、多子女和缺乏起碼的衛生常識所致。根據湘陰農村基層的實際情況,作為最高專家,林巧稚親手編寫了最通俗的科普讀物《農村婦幼衛生常識問答》。這個科普的任務她一直記在心上。1978年末,她因為缺血性腦血管病入院治療,還在病床上主持了《家庭衛生顧問》一書的編寫。她每天收到大量來自全國各地的來信,很多是對一些生理、病理常識問題的咨詢,她對這些問題給予了深入淺出的解答。之后,她又組織編寫了《家庭育兒百科全書》《農村婦幼衛生常識問答》。在那個時代,這些書成了許多年輕媽媽的必讀書,真正成了她們的“家庭衛生顧問”。

1966年在政治運動的影響下,林巧稚曾被要求不得過問任何與醫療有關的事情。她先是在絨癌病房做護工,后又被分派回婦產科門診叫號。八樓的絨癌病房里就多了一個推著四輪平車挨個病床給人打針、送藥的老護士。她清洗便盆,倒痰盂,做得一絲不茍。看見走廊墻上的一塊痰漬、一個鞋印,她都會停下來用抹布一遍遍地擦拭,直到清潔為止。在婦產科當主任時,她總是對那些覺得一輩子給人打針、發藥、端便盆沒出息的年輕姑娘們說:當你懷著一種神圣的感情去做這些事,就不會覺得工作瑣碎、無聊、沒出息了。

1961年初夏,周恩來和鄧穎超邀請林巧稚在西四缸瓦市附近的一家飯館吃飯。周恩來關切地對林巧稚說,聽說林大夫主動要求降低了自己的口糧,醫生的工作任務很重,還是要實事求是,注意身體。當時,林巧稚本來每個月有26斤糧食的定額,她主動要求把自己的定量降為16斤。她持有政府配給特殊人才的專用購物證,可以在指定的商店買到市面上緊缺的物品。但是,她只用它購買速溶咖啡——這是她年輕時就養成的嗜好,她不許家人朋友用購物證去購買任何東西。面對周恩來的好意提醒,林巧稚回答,她本來飯量就小,又沒有什么負擔,希望年輕的醫生和護士能夠得到更多的關照,他們本來工資就不高,定量供應的食品還要先讓家里的老人和孩子吃。

困難時期,醫學微生物學專家謝少文因被停職停薪,生活陷入絕境,林巧稚悄悄給他送去一筆錢。為了避免他難堪,她用英文附上一句話:It’s not money. It’s friendship.(這不是錢,這是友誼。)

林巧稚對人的善意和關懷,讓一大批英才愿意與她共同奮斗在婦產醫學戰線上。在協和,作為婦產科主任,林巧稚對婦產科每位醫生的能力和專長了如指掌。她根據每個人的特點對他們的專業發展做出了分工,制訂了科研計劃和培訓計劃,建立了完善的體系:宋鴻釗、夏宗馥等大夫負責絨癌的研究和治療;連利娟、吳葆楨等大夫負責研究婦科腫瘤;葛秦生大夫負責生殖內分泌的臨床和研究;王文彬大夫與姜梅、尤嫻玲、許杭等大夫進行產科研究;何萃華、崔應崎、烏毓明等大夫從事計劃生育工作;唐敏一大夫師從協和病理科主任胡正祥建立婦科病理專業。她還請公共衛生系的張茝芬到婦產科來,負責婦科保健普查的工作。

“我是一名醫生,經歷了太多的生死,并不怕死。”1980年住院后,林巧稚在接受《中國青年報》采訪時平靜地說,“人們了解我,我更了解自己。我沒有負疚,沒有牽掛,沒有悔恨,盡可以瞑目而去。”

在林大夫旗幟的指引下,協和婦產科進入了全盛時期。她的學生中,有人成為醫學院校婦產科系的主要負責人,有人成為學術上卓有成就的專家,還有人在科研上取得重大突破,達到世界先進水平。在國際上,衡量一個國家居民健康水平的主要指標是人均預期壽命、嬰兒死亡率和孕產婦死亡率這三大指標。在林巧稚初入協和邁進醫學大門的上世紀20年代,中國的新生兒死亡率為275‰,其中多數死于可以預防的破傷風;孕產婦死亡率為17.6‰,死因多為產褥熱、大出血這些可以避免的產科疾病。2018年,中國新生兒死亡率為6.1‰,孕產婦死亡率為0.183‰,均達到發展中國家的較高水平。

林巧稚一生沒有孩子,但她知道,做了母親的人,總要花很多心思在孩子身上。平日里,她對婦產科那些有了孩子的年輕同事,總是格外多一些關心和體貼。許多女醫生都記得,林巧稚每次向來賓介紹她們時,往往會加上一句:“她還是一位母親。”

林巧稚有兩個存折:一張存著她工資節余的部分;另一張存著工資外的一些收入,比如人大政協開會的補助,還有作為中科院學部委員定期發給的車馬費。她認為,前一筆錢是她的勞動所得,可以用來資助親戚朋友,而后一筆錢則應該另有所用。

她留下了自己的遺囑:3萬元積蓄全部捐獻給協和醫院的托兒所,解決協和母親們的后顧之憂。而她的遺體供醫院作醫學解剖之用,她的骨灰撒在故鄉鼓浪嶼的大海上。(來源:三聯生活周刊)