又是一年春來(lái)到

伊兜

2022年的春節(jié)是哪一天呢?我們來(lái)看看日歷,哦,是2月1日(正月初一)這一天。再仔細(xì)看看,在這一天之后,還有兩個(gè)節(jié)氣呢,它們都跟春天有關(guān)。又是一年春來(lái)到,關(guān)于節(jié)氣的知識(shí),我們一起來(lái)學(xué)習(xí)吧。

二十四節(jié)氣

在古代中國(guó)的農(nóng)耕社會(huì),人們通過(guò)對(duì)天文、氣候等進(jìn)行長(zhǎng)期觀察,總結(jié)了一定的變化、規(guī)律,從而能夠掌握農(nóng)時(shí),合理安排農(nóng)事活動(dòng),這些變化和規(guī)律就是節(jié)氣。到漢代時(shí),二十四節(jié)氣得以確定,它們分別是:立春、雨水、驚蟄、春分、清明、谷雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒。二十四節(jié)氣是古人智慧的結(jié)晶,是重要的文化遺產(chǎn),被譽(yù)為“中國(guó)的第五大發(fā)明”,2016年被正式列入聯(lián)合國(guó)教科文組織人類(lèi)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄。

節(jié)氣的分類(lèi)

二十四節(jié)氣根據(jù)性質(zhì)不同,可分為六種:季節(jié)類(lèi)節(jié)氣,反映季節(jié)變化;天文類(lèi)節(jié)氣,通過(guò)太陽(yáng)高度的變化,表示晝夜的長(zhǎng)短;降水類(lèi)節(jié)氣,根據(jù)降水的季節(jié)、降水量的大小、降水的性質(zhì)和程度來(lái)命名;物候類(lèi)節(jié)氣,表現(xiàn)在天氣的影響下,動(dòng)植物和農(nóng)作物發(fā)生的變化以及相應(yīng)的農(nóng)事活動(dòng);水汽類(lèi)節(jié)氣,主要通過(guò)接近地面的空氣中的水汽,來(lái)表現(xiàn)氣溫的下降程度;氣溫類(lèi)節(jié)氣,表現(xiàn)天氣的炎熱和寒冷程度。我們隨后要講到的“立春”和“雨水”,就分別屬于季節(jié)類(lèi)節(jié)氣和降水類(lèi)節(jié)氣。

七十二候

所謂物候,是指生物的周期性現(xiàn)象(比如植物的發(fā)芽、開(kāi)花、結(jié)實(shí),候鳥(niǎo)的遷徙,某些動(dòng)物的冬眠等)與季節(jié)氣候的關(guān)系。在我國(guó)古代,為與二十四節(jié)氣相對(duì)應(yīng),便規(guī)定了每三候?yàn)橐粋€(gè)節(jié)氣,全年二十四節(jié)氣共計(jì)七十二候,每一候都有屬于它的物候現(xiàn)象。

立春

立春在每年公歷的2月3日至5日,是二十四節(jié)氣中的第一個(gè)節(jié)氣。在傳統(tǒng)的觀念里,立春是春季的開(kāi)始,代表大地回春、萬(wàn)象更新。

古人將立春分為三候:一候東風(fēng)解凍——這個(gè)時(shí)候春風(fēng)送暖,大地解凍;二候蟄蟲(chóng)始振——蟄居的動(dòng)物們感受到了暖意,也開(kāi)始舒展身體;三候魚(yú)陟(zhì)負(fù)冰——河里的冰開(kāi)始融化,魚(yú)兒向水面高處游動(dòng),還沒(méi)有完全融解的碎冰片像被魚(yú)背頂著一樣漂浮,很有畫(huà)面感吧?

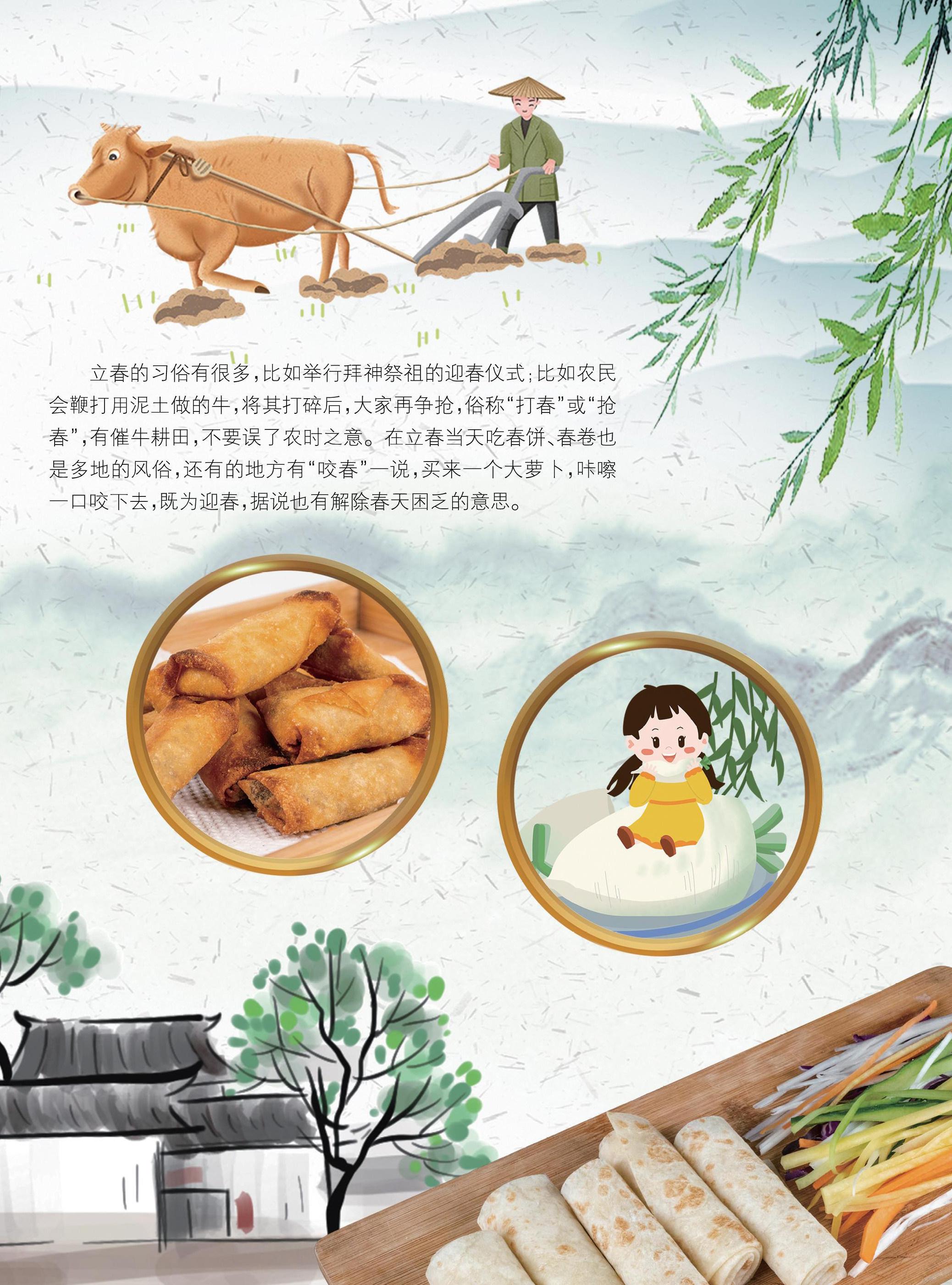

立春的習(xí)俗有很多,比如舉行拜神祭祖的迎春儀式;比如農(nóng)民會(huì)鞭打用泥土做的牛,將其打碎后,大家再爭(zhēng)搶?zhuān)追Q“打春”或“搶春”,有催牛耕田,不要誤了農(nóng)時(shí)之意。在立春當(dāng)天吃春餅、春卷也是多地的風(fēng)俗,還有的地方有“咬春”一說(shuō),買(mǎi)來(lái)一個(gè)大蘿卜,咔嚓一口咬下去,既為迎春,據(jù)說(shuō)也有解除春天困乏的意思。

雨水

雨水一般在每年公歷的2月18日至20日,是二十四節(jié)氣中的第二個(gè)節(jié)氣。看字面就能理解,雨水時(shí)節(jié)氣溫回升,冰雪融化,降水相對(duì)增多。同其他節(jié)氣一樣,雨水也反映了我國(guó)古代的農(nóng)耕文化,這個(gè)時(shí)候,適宜的降水對(duì)農(nóng)作物的生長(zhǎng)有益,正所謂“春雨貴如油”。

古人將雨水分為三候:一候獺祭魚(yú)——天氣轉(zhuǎn)暖,水獺也開(kāi)始活躍了,它們將捕到的魚(yú)擺在岸邊展示,就像人類(lèi)祭祀時(shí)擺祭品那樣;二候雁北歸——秋天時(shí)飛往南方越冬的大雁,這個(gè)時(shí)候也飛回北方了;三候草木萌動(dòng)——草木隨地中陽(yáng)氣的上騰而慢慢抽出新芽,漸漸地,期待萬(wàn)物生長(zhǎng)。

雨水時(shí)節(jié)的天氣情況其實(shí)是變化不定的,用“乍暖還寒”這個(gè)詞來(lái)形容比較恰當(dāng),甚至還可能出現(xiàn)“倒春寒”現(xiàn)象——前期天氣轉(zhuǎn)暖了,后期冷空氣又跑來(lái)“湊熱鬧”,氣溫驟降。

雨水前后的農(nóng)歷節(jié)日一般為元宵節(jié),也是春節(jié)之后的第一個(gè)重要節(jié)日。古人稱“夜”為“宵”,正月十五又是一年之中的第一個(gè)月圓之日,因此被稱為元宵節(jié)。在元宵節(jié)這天,民間有吃元宵、鬧元宵、賞花燈、猜燈謎等習(xí)俗。

3503500338285