崛圍山多福寺壁畫藝術風格及保護

王悅

太原崛圍山多福寺壁畫作為石窟寺壁畫藝術的一部分,它代表了太原崛圍山地區的文化史,反映了明代本地區的地方文化和歷史傳統。隨著時代的發展,崛圍山多福寺壁畫受各種因素的影響有不同程度的損害,保存現狀不容樂觀。文章針對崛圍山多福寺壁畫的藝術特征進行簡述,讓這一能夠折射出明代崛圍山地區民俗文化的藝術形式更好地傳承下去。

民間寺廟壁畫概況

壁畫在我國擁有悠久的歷史,在不斷的發展過程中已經逐漸形成其特有的藝術風格,是中國傳統繪畫的重要組成部分。其表現方式不同于絹本、紙本繪畫等,因其繪于墻壁之上,受墻壁平整度、空間大等影響的因素,作畫難度相對較大,對畫師的繪畫功底、身體素質等有較強要求。歷朝歷代創作過很多精美的壁畫,是中華民族優秀文化瑰寶的一部分。這些壁畫的作者都具備很深厚的繪畫功底,這與當時的政治背景和畫家的實踐經驗是密不可分的,只有豐富實踐經驗的畫家才能創造出富有生命力的壁畫。

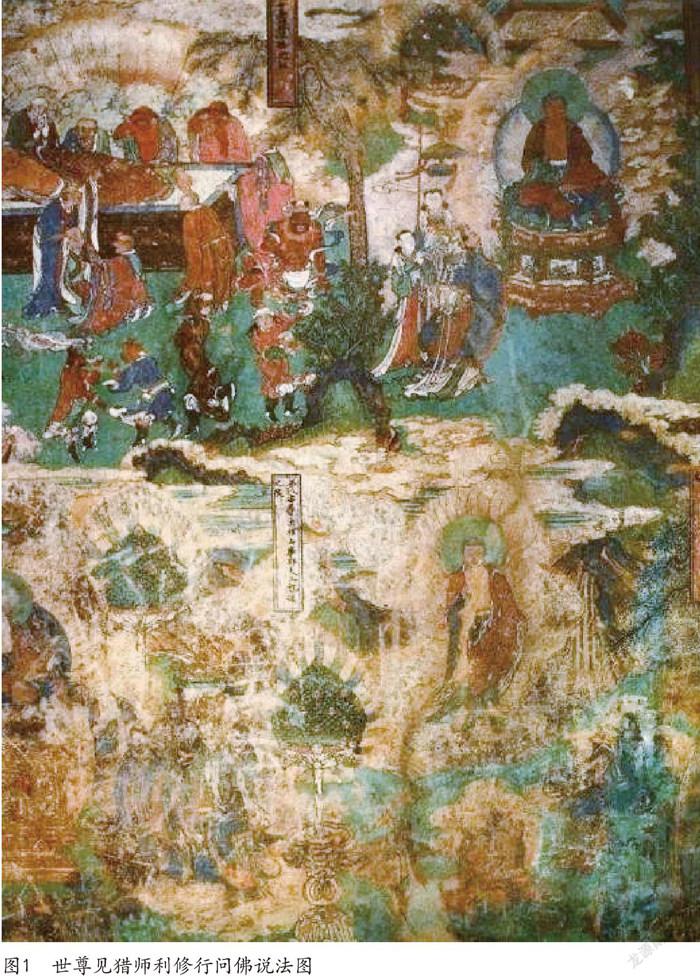

民間寺廟壁畫是民眾對美好生活祈盼的產物,其源于民間生活,將民眾在現實生活中難以實現的期望、群體意識、感情、所處環境、習俗等轉化為文化符號躍然于墻壁。創作民間寺廟壁畫的工匠大部分都以本地男性畫師為主,主要以創造民間藝術謀取生活所需,是民間藝術的傳承者和締造者。歷經朝代的更迭代代流傳,繪畫技法、表現形式、色彩應用等不斷創新,寺廟壁畫的內容和形式不斷得到豐富和創新,逐漸形成具有豐富區域特征的寺廟壁畫,這些壁畫是當地民眾文化氣息及審美韻味的集中體現(見圖1)。

由于寺廟壁畫和其他繪畫形式在保護應用上存在較大差異,寺廟壁畫主要依附建筑墻壁而繪,與建筑有著密不可分的關系,因此其保護難度更大。寺廟壁畫從字面上理解就是在寺廟墻壁上作畫,將畫融入到寺廟建筑當中。如果寺廟建筑墻體被損壞或者發生倒塌,勢必會給壁畫造成嚴重影響。寺廟壁畫一般是講述寺廟功能的載體,壁畫內容、風格和建筑功能有很大關聯,他們之間相輔相成,只有將壁畫與建筑相融,才能真正解讀壁畫的意義和內涵,提升建筑物存在的價值及藝術性。

多福寺壁畫的藝術特征

太原崛圍山多福寺建于唐代貞元二年(公元786年),于2006年被國務院批準為中國第六批重點文物保護單位,大雄寶殿為多福寺內主要建筑,殿內供奉釋迦牟尼佛、藥師佛和彌陀佛三尊,普賢、觀音、文殊三位菩薩分立三佛之前,另在釋迦佛背后還有一尊倒坐觀音。殿內東西山墻和后檐東西兩端內側皆繪滿壁畫,其畫題為釋迦牟尼本行經變,即釋迦如來應化示跡圖。其中東壁22幅,西壁22幅,北壁40幅,總面積約為九十平方米。壁畫技法嫻熟,線條遒勁流暢,色彩鮮明,人物神態生動,造型考究,是難得的明代寺廟壁畫精品。

連環畫式構圖的產生最早可以追溯到盛唐時期,連環畫式構圖既有構圖靈活、刻畫細膩、敘事完整、連續性強等優點。崛圍山多福寺壁畫采用連環畫的構圖方式,以釋迦牟尼從誕生到涅槃的故事為壁畫主線,分情節將84個故事統一組織安排,使之成為完整的故事壁畫。每幅繪畫都有一個長方形線框,書寫相對應的榜題。每幅小畫都圍繞一個主題展開,單獨成畫的同時又與整體相融,各畫幅間以建筑、榜題、云氣、樹石等相連又相隔,畫面內容充實、構圖完整,形成了連續的故事壁畫。以西墻壁畫《世尊見獵師利修行問佛說法圖》(圖1)為例,右上紅色背景的線框內榜題“弟六十六世尊見獵師利修行問佛說法之處”,畫面以世尊為中心,在構圖時將世尊的形象刻畫的高大以突出主題,利修及其他三人呈作揖狀立于世尊左前方,畫面最前方的樹、山與畫面中心的人、遠處的云氣構成了完整的畫面。

多福寺壁畫主要以人物為繪畫核心,畫師以熟練的繪畫技法將莊嚴的佛陀、嚴肅的君主、猙獰的鬼怪、威武的金剛等刻畫得淋漓盡致。不同人物形象所使用的繪畫技法也不同,在人物面部多用行云流水描勾勒,使得人物面部的微妙變化更為豐富;人物身體部分則多用鐵線描和蘭葉描進行勾勒,使得身體的形態生動逼真;人物服飾則多用釘頭鼠尾描及蘭葉描表現服飾的不同質感。在人物頭冠、耳環、法器、玉帶等繪畫上則使用瀝粉貼金的形式提升畫面的華麗感。畫師在設置不同人物造型時使用的繪畫技法也不同,使每個人身上都具獨特點,具有較高的辨別度的同時呈現出豐富的人物形態。有的身材嬌小、有的強壯威武、有的神態優雅,每一個人物都是畫師繪畫技法精湛的表現。

多福寺壁畫色彩鮮明、色澤飽滿。因壁畫的裝飾屬性,在設色方面,采用工筆重彩的設色方法,主要以藤黃、朱砂、石青、石綠、鉛白為主。人物膚色多以鉛白和赭石平涂;人物頭飾、法器、耳環、腰帶等部分細節區域使用瀝粉貼金;人物服飾則多以大紅、酞菁藍、石綠平涂;在山、地、樹、樓宇的刻畫上則多以石綠、石青施色,色彩單純且素雅。人物服飾的紅和山水景致的綠對比鮮明,強化壁畫裝飾效果的同時增加了畫面的豐富性。以《感得天人獻寶圖》(圖2)為例,畫師大面積使用石綠平涂地面,用朱砂、大紅平涂人物服飾,在衣服袖口、領口等細節處用與之相補的酞菁藍,紅藍對比強烈,增加畫面色彩豐富感的同時豐富了整體畫面的層次感。在設色技法方面,壁畫中建筑、地均以平涂為主,筆觸厚重;人物面部、服飾、云氣多以分染為主,設色輕薄,使畫面更富立體感。這種平涂和分染結合的設色技法不僅增加了畫面的層次感,而且使畫面極具裝飾性。

多福寺壁畫的損壞原因

隨著社會的發展和外力的影響,多福寺建筑及寺內壁畫受到不同程度的病害和損壞,部分壁畫發生酥堿、發霉、變色、空鼓、殘缺等現象,使得精美的壁畫不再完整,因此加強壁畫保護顯得尤為重要,在對可能損壞對多福寺壁畫的原因進行分析,對癥下藥,采取相應的保護措施。由于壁畫繪于建筑墻壁的草泥層地仗之上,壁畫完好程度與和地仗的完整性密切相關,一旦地仗老化、脫皮,就會造成壁畫的脫落和損壞。根據多福寺壁畫的受損程度看,可以將其損壞原因分為以下幾點:受自然環境因素影響,太原相較西北而言年降雨量較多,空氣濕度較大、壁畫受不同程度的濕氣影響存在小部分的起皮脫落;受壁畫載體的內里因素影響,由于多福寺壁畫采用泥層結構,很容易受地震、風吹日曬等外力影響出現裂縫、褪色等現象;人為原因,由于部分參觀人員素質低下,在參觀寺廟壁畫過程中,通過觸摸給壁畫帶來不同程度的損壞(見圖4)。

多福寺壁畫的保護及發展

在對崛圍山多福寺壁畫的損壞原因進行分析后需制定詳細的保護計劃。首先要對壁畫所在的崛圍山地區的地理環境、人文環境、氣候條件進行考察,將氣候條件和地質條件完美融合,結合壁畫的現狀因素、損害情況、受損部分進行全方面分析,從而確定科學的維修、保護方案。這項研究工作涉及范圍廣,要將保護作為核心,積極實行搶救措施,全面實施壁畫的研究和實驗工作,以傳統保護工作為基礎,對歷史知識進行總結。比如:清朝時期寺廟壁畫已經開始走下坡路,現代并未保存很多清代壁畫,但有一份還是具有較強的鑒賞作用,如圣母廟中的圣母出行圖,這些寺廟將壁畫描繪出宗教故事,畫師通過高超的繪畫技術,將自身精神融入到壁畫當中,雖然寺廟壁畫主要是以宗教為主,但也反映出當時社會風氣,為人們研究清代歷史文化提供有力支持,不同時期的壁畫反應出不同時代的社會風氣和文化活動,為后人留下珍貴的歷史文化遺產。要將有價值的資源篩選出來,收集相關檔案資料,對多福寺壁畫做出全面了解,進一步明晰其維修情況。

現代科技的使用能夠對多福寺壁畫現狀進行日常監控和管理,由于多福寺壁畫不同位置受損程度不同,因此對其實施的保護和監控方式不同。針對保存現狀完整的區域進行數字化監控,使其不再受外力因素破壞的同時為以后的修復工作提供大量數據信息,從而提高壁畫保護效果;對已經發生病變、酥堿的區域進行光譜分析觀察、微量化學元素分析、X熒光分析、紫外線測量等技術手段分析,針對性提供保護方案。針對實際問題,提出解決策略并符合以下原則:不改變原型,和原壁畫保持高度一致;選擇有效的修復材料,特別是在選擇化學材料過程中;如果壁畫需要加固墻面形狀時,要保持壁畫顏色原樣。

近年來,習近平總書記“讓文物說話,把歷史知識告訴人們,激發我們的民族自豪感和自信心。”“讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺址、書寫在古籍里的文字都活起來。”成為國內文博界研究和探討的熱門話題。國家文物局積極推動新一代互聯網技術發展成果與優秀傳統文化傳承發展相互融合,助力古老文物賦予新活力、插上新翅膀。國內很多博物院(館)率先力行,在讓文物活起來這件事上蹚出了一條非常值得借鑒的新路。隨著科技的創新和網絡的發展,數字觀覽和大眾媒體逐漸走近人民的視野,故宮博物院巧妙利用電視等媒體平臺打造出《我在故宮修文物》《上新了,故宮》《故宮600》等紀錄片,讓觀眾眼前一亮的同時更好地了解文物知識。網上數字化售票服務、博物館夜間開放、3D全景游覽、文創產品掌上博物館等出現在大眾視野。

多福寺壁畫作為明代寺廟壁畫的精品,在充分結合保護工作實際的同時借鑒這些優秀典型,總結現有工作中的不足,加強壁畫保護發展的理論研究,豐富其文化內涵,為發展多福寺壁畫提供有力的理論支撐。增強多福寺的旅游功能,豐富游客的文化體驗感,將多福寺壁畫全景漫游融入旅游發展中。同時充分利用多福寺的地理優勢,將“崛圍紅葉”的上山路線與多福寺的旅游路線巧妙結合,規劃一系列情景演繹、文化交流、數字化展示等文化項目。只有擴大多福寺壁畫的影響力,才能更好地在保護中發展。

多福寺明代壁畫是寺廟壁畫中不可多得的精品,具有深厚的文化內涵,不僅是古代人民智慧的結晶,也給后世研究明代崛圍山地區寺廟壁畫提供了有力的圖像資料依據,具有十分重要的藝術價值。只有將其保護好、發展好、傳承好,才能使其更好地在中國文化的長河中源遠流長。

作者單位:太原市文物保護研究院

3859500338254