汾源煤業5-101綜放工作面導水裂隙帶發育高度研究

湯亞南

(霍州煤電李雅莊煤礦 山西 霍州 031400)

1 工程概況

霍州煤電集團汾源煤業井田可采煤層為2#、3#~1#、5#煤層,其中5#煤層為穩定可采煤層,5#煤層內平均含有兩層夾矸,煤層節理裂隙發育,構造簡單,頂板巖層為泥質灰巖、泥巖和中粒砂巖,底板巖層為泥巖和中-細砂巖。礦井地質構造類型屬于簡單,水文地質類型為中等-復雜,奧灰水靜水位標高為+1 466.58 m,屬帶壓開采礦井[1-2]。

5-101工作面走向長度約800 m,切巷長度105 m,煤層厚度一般為1.85 m~20.06 m,煤層平均厚度為10.5 m,煤層傾角20°~45°,平均35°,工作面采用綜合機械化放頂煤開采,全部垮落法處理頂板。5-101 工作面工作面上覆太原組砂巖和石灰巖巖溶裂隙水,含水層在井田邊界東部露頭,其中砂巖含水層(距工作面90 m)富水性較弱,灰巖含水層(距工作面192 m)富水性屬于弱-中等型,對工作面的安全回采具有一定的影響,工作面處于突水系數0.06 MPa 以下。現為判定工作面回采期間是否會貫通石灰巖含水層,特進行工作面導水裂隙帶發育高度的分析[3-4]。

2 導水裂隙帶發育高度預測

根據5-101 工作面的地質條件,采用FLAC3D數值模擬軟件對工作面回采后上覆巖層導水裂隙帶發育高度進行建模分析,模型長×寬×高=500 m×300 m×450 m,底邊及兩側邊界均做固定約束處理,上部邊界施加工作面等效荷載,模型中各巖層力學參數依據工作面地質條件確定。

工作面初始地應力平衡后開始回采作業,其中回采期間工作面上方覆巖完整性發生破壞,覆巖塑性區的發育特征基本與導水裂隙帶的發育高度相對應,因此可通過分析覆巖塑性區的發育特征進而對覆巖導水裂隙帶分析,具體如圖1所示:

圖1 工作面回采不同距離時塑性區分布云圖

據圖可知:煤層開始回采后覆巖自下而上表現為剪切和拉伸破壞,且覆巖破壞最強烈的區域主要位于工作面開切眼和煤壁處;當工作面回采50 m時,工作面覆巖導水裂隙帶的高度達到24.6 m,隨著工作面回采作業的進行,工作面導水裂隙帶的發育高度在持續增大;當工作面回采150 m 后,導水裂隙帶發育至94.6 m;當工作面回采250 m 時,在工作面煤壁兩端20 m范圍和開切眼處底板的破壞深度不斷加劇,且回采后的采空區覆巖中部逐漸向上發育,此時已經貫通頂板太原組砂巖巖溶裂隙含水層,根據工作面地質資料可知,該含水層富水性較弱,故而其對工作面的安全回采影響較小;當工作面回采300 m時,覆巖導水裂隙帶的發育高度相較于工作面回采250 m時并無明顯的變化,此時導水裂隙帶的最大發育高度為175 m,且裂隙帶整體呈現為馬鞍狀分布。

3 導水裂隙帶實測分析

為有效掌握5-101工作面覆巖導水裂隙帶的發育高度,在工作面采空區內布置2個觀測鉆孔,鉆孔編號分別為D1和D2,其中D1鉆孔布置在距離工作面走向中軸線26 m的位置處,鉆孔與5-101回風順槽的距離為125 m,D2 鉆孔布置在距工作面走向中軸線52 m上,鉆孔與5-101 回風順槽的距離為100 m,具體工作面導水裂隙帶觀測鉆孔參數如表1所示。

表1 觀測鉆孔坐標數據表

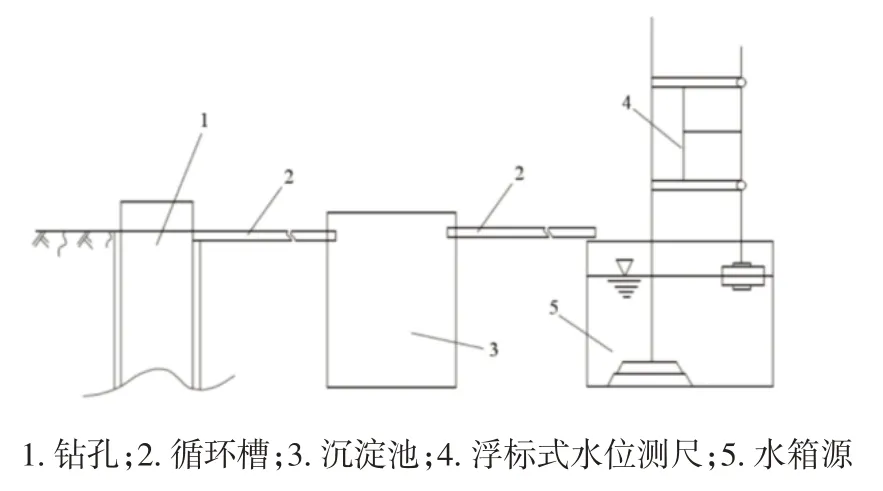

根據眾多導水裂隙帶發育高度方面的研究成果[4-5],本次5-101 工作面導水裂隙帶發育高度實測作業主要通過對鉆孔沖洗液漏失量觀測、水位變化觀測及巖芯工程地質編錄的方法進行綜合分析。其中,鉆孔沖洗液漏失量法主要是通過觀測鉆孔過程中沖洗液的漏失量、鉆孔水位及鉆具進尺的異常情況進行觀測分析,具體沖洗液漏失量的觀測系統如圖2所示;巖芯工程地質編錄主要是通過描述巖層破碎程度及裂隙發育程度進行巖芯RQD值,以此對裂隙帶發育高度進行一定的判斷。

圖2 沖洗液漏失量觀測系統圖

3.1 鉆孔沖洗液漏失量

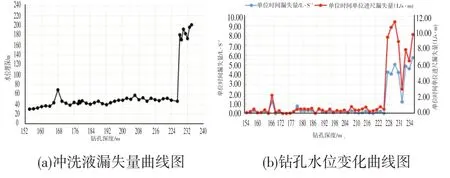

根據觀測記錄結果得出D1 鉆孔的沖洗液漏失量變化曲線及水位變化曲線如圖3所示:

圖3 D1鉆孔期間沖洗液及水位變化曲線圖

分析圖3可知,D1鉆孔孔深8.5 m時,沖洗液單位時間的漏失量為0.90 L/s~1.50 L/s,經停鉆觀測得出鉆井附近20 m處存在著地表裂隙;鉆孔孔深166 m時,沖洗液的漏失量出現逐漸增大的現象,當孔深168.5 m時沖洗液單位時間漏失量達到最值為1.8 L/s,循環進入到中斷狀態,當鉆孔孔深172 m時,沖洗液的漏失量又處于于正常穩定循環狀態,據此判定得出巖層內部可能存在著原生裂隙;鉆孔孔深172 m~228 m時,沖洗液的漏失量處于正常循環穩定狀態,此時沖洗液單位時間的平均漏失量為0.16 L/s,鉆孔內部水位的變化處于穩定狀態;在鉆孔孔深228.18 m時,沖洗液漏失量出現迅速增大且循環中止的現象,此時沖洗液漏失量達到7.8 L/s,繼續鉆進至229 m 時,此時上鉆后得出鉆孔水位埋深為180.47 m,沖洗液漏失量呈現出無循環規律特征,當鉆孔持續鉆進至358.60 m時,此時沖洗液全部漏失;當鉆孔鉆進至359.80 m時,此時鉆進時出現頻繁掉鉆現象,鉆孔鉆進終止于361.20 m。

基于D1 鉆孔沖洗液漏失量及水位變化情況的分析結果,初步判定鉆孔在孔深228.18 m位置巖層為裂隙帶的頂界面,在鉆孔孔深為358.60 m的位置處為垮落帶的頂界。根據鉆孔埋深395 m,計算得出導水裂隙帶的發育高度為166.82 m。

根據D2鉆孔鉆進期間的監測數據,得出鉆孔沖洗液漏失量及水位變化曲線圖如圖4所示:

圖4 D2鉆孔期間沖洗液及水位變化曲線圖

分析圖4 可知,鉆孔在孔深為0 m~124.50 m 的范圍內,鉆進過程中沖洗液漏失量均較小且循環穩定,鉆孔單位時間單位進尺的平均漏失量為0.25 L/s·m,鉆孔內部的平均水位埋深為24 m;當鉆孔鉆進至125 m時,此時鉆孔沖洗液的漏失量增大至2.0 L/s,當鉆孔鉆進至252 m 時,此時鉆孔沖洗液單位時間漏失量達到3.72 L/s,單位時間單位進尺的漏失量達到7.54 L/s。在進行提鉆后水位埋深達到142.63 m,根據此時取出巖芯的觀測得出巖芯內存在著橫向裂隙,通過對該深度進行注水試驗可知,孔內能觀測到水位但水位呈現出下降的趨勢,進而初步判定251.60 m 為裂隙帶的頂界面。隨著鉆孔繼續進行,當鉆進至385 m時,此時出現掉鉆現象,在進行提鉆后,發現孔內無水且從孔中傳出呼呼的風聲,且取出的巖芯極為破碎,據此初步判定鉆孔在382.90 m的深度處進入到垮落帶的范圍。

綜合上述分析可知,D2鉆孔處裂隙帶的頂界面為孔深251.60 m 處,在孔深382.90 m 處為垮落帶的頂界面。基于D2鉆孔區域的埋深為427 m,計算得出導水裂隙帶的發育高度為175.40 m。

3.2 巖芯觀測

表2 巖芯采取率數據表

從鉆孔巖芯的發育情況能夠看出孔深251.82~382.5 m處巖層內部發育著大量的裂隙(砂泥巖互層),巖層整體處于完整狀態。在孔深382.50 m~385 m深度處,巖芯整體處于破碎狀態(泥巖),進一步驗證了裂隙帶和垮落帶的分布區域。

圖5 現場鉆孔巖芯照片

4 結論

根據5-101 工作面的水文地質特征,通過數值模擬與現場實測分別進行導水裂隙帶的預測與實測,其中基于模擬結果得出導水裂隙帶的發育高度為175 m,根據D1和D2鉆孔的實測結果得出導水裂隙帶的發育高度分別為166.82 m和175.40 m。綜合判定出工作面導水裂隙帶的發育高度為166.82 m~175.40 m,貫通頂板太原組砂巖含水層,未貫通頂板灰巖含水層,工作面構造區域采取相應的探放水措施即可保障工作面的安全回采,5-101工作面回采期間無突水危險性。