噴霧式冷卻塔能力提升因地制宜改造技術

沈鑫豪

(上海梅山工業民用工程設計研究院有限公司,江蘇 南京 210039)

目前,發電機組凝汽器冷卻方式大多采用循環水冷卻,循環冷卻水系統冷卻塔主要有逆流式、橫流式、噴霧式等。

江蘇南京某鋼企發電機組凝汽器的冷卻塔為噴霧式冷卻塔,冷卻塔設計循環水量為6 870 m3/h,設計進水溫度為41℃,設計出水溫度為36 ℃,溫差為5 K,設計干球溫度為33.60 ℃,設計濕球溫度為28.10 ℃。

由于發電機組產能增加,該冷卻塔長期處于滿負荷運行狀態。經現場調研,改造前冷卻塔循環水量為8 000 m3/h,高于設計值;且經過多年運行冷卻效率逐年降低,在夏季冷卻塔出水溫度達到42 ℃左右,高于設計值。需要冷卻塔出水溫度下降約3 K,才能保證發電機組安全穩定運行要求。因此,筆者系統性分析了提升冷卻塔降溫能力的技術措施以及達到的效果。

1 問題分析

由于循環水量增大到8 000 m3/h,該冷卻塔產生了如下問題:

(1) 旋轉噴霧裝置噴頭工作效果不理想,有的噴霧裝置損壞,甚至不旋轉,導致水流沿噴嘴方向直接噴出。

(2) 噴頭噴出的基本為大水滴,噴頭本應霧化出大量的小水滴,水流霧化效果差。

(3) 噴頭噴出的水滴分布不均勻,現場看見大量的水沖擊在冷卻塔內部隔墻上,在墻上形成多股水流往下流入集水池中;大水滴和水流使得水與空氣接觸的比表面積減少,單位時間內水的蒸發量減少,從而使單位時間內散發熱量減少。

(4) 旋轉噴霧裝置本身含有葉片,在水的反作用力下旋轉,起到一定的強制通風作用。塔頂收水器濕熱空氣聚集,通風條件不利。冷卻塔通風不利情況下,易造成進塔空氣量減少,塔頂濕熱空氣回流至冷卻塔內,影響冷卻塔效果。

以上問題導致冷卻塔實際運行過程中在夏季較高溫時期循環水集水池出水溫度達到42 ℃左右,不能滿足發電機組凝汽器所需進水溫度,機組運行效率低,不能保證機組安全、穩定、高效運行。

2017年6~8月冷卻塔運行數據見表1。從表1中可以看出夏季時集水池供水溫度基本在41 ℃以上。當冷卻塔冷卻能力不足時,冷卻塔出水溫度比設計出水溫度高,最終導致機組發電效率降低。

表1 2017年(6~8月)發電機組運行數據表Table 1 Operation data of generator set in 2017 (June to August)

2 冷卻塔降溫的技術措施

若新增冷卻塔提升降溫能力,經冷卻塔選型計算后得出新增的冷卻塔占地總面積約需180 m2才能滿足8 000 m3/h循環水量的要求,現場剩余建筑面積不能滿足設計需要。因此筆者從水冷卻理論、噴霧式冷卻塔工作原理等方面對冷卻塔能力提升的技術措施進行了分析。

2.1 水冷卻理論

冷卻塔中水的冷卻過程主要通過蒸發傳熱和接觸傳熱實現,不同季節兩者所占比例不同。冬季時空氣溫度很低,以接觸傳熱為主,接觸傳熱量可達到50%左右;夏季時空氣溫度較高,有時空氣的溫度甚至高于冷卻水的溫度,接觸傳熱量很小,蒸發傳熱量約占80%~90%。

冷卻塔的作用是將與凝汽器蒸汽換熱而溫度升高的冷卻水再與空氣進行換熱而降低溫度。理論上冷卻塔單位時間內冷卻水所散發的熱量(H)等于單位時間內在凝汽器中換熱所增加的熱量,即式(1):

H=CwQΔt×103

(1)

式中:Cw為水的比熱容, 4.187 kJ/(kg·K);Q為循環水量,m3/h;Δt為水溫差,K。

由式(1)可知,當冷卻水所散發的熱量H增加時,需要增加循環水量Q,或者增加水溫差Δt。

2.2 噴霧式冷卻塔工作原理分析

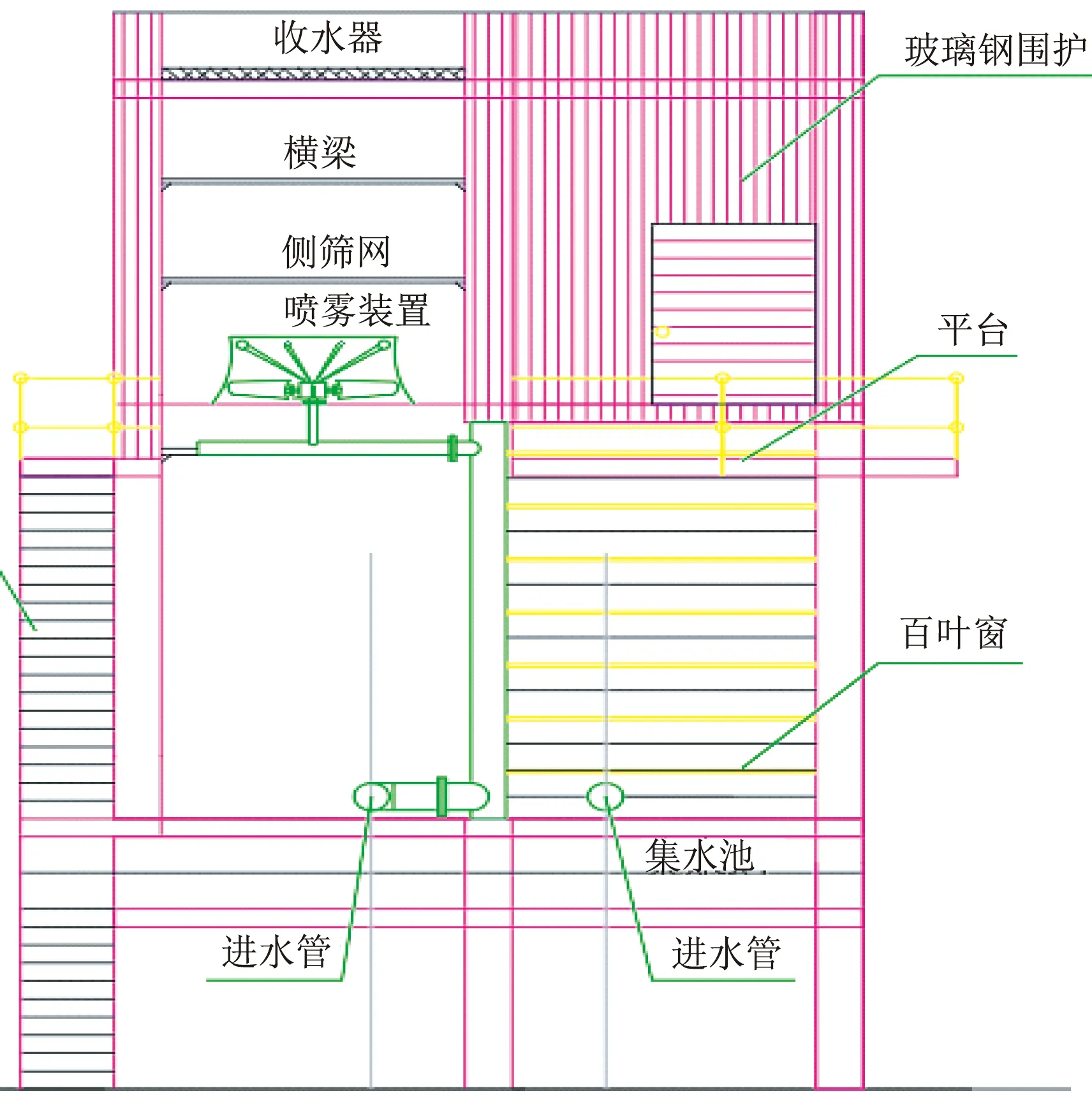

該發電機組凝汽器使用的冷卻塔為無填料噴霧型冷卻塔,構造如圖1所示。

圖1 無填料噴霧型冷卻塔構造圖Fig.1 Structure diagram of spray cooling tower without filler

噴霧型冷卻塔主要由噴霧推進霧化裝置、塔體、引風筒、淋水篩網、收水器等幾個部分組成。其核心是噴霧推進霧化裝置,它由旋轉霧化噴頭、水室、密封傳動機構及與噴頭同步旋轉的風葉組成。

噴霧型冷卻塔的工作原理:循環水通過回水余壓由進水管進入,經水室均勻地分布在噴頭上,噴頭在水平方向上存在傾角,因此水流產生水平方向的反推力推動旋轉機構及風葉旋轉。

水流經過噴頭的作用產生了細小的水滴和霧滴,水滴的當量直徑較小,經過上噴型噴頭的水壓作用,水滴獲得了一定向上初速度,水滴運動軌跡為先上升后下降。水滴在上升的過程中相互碰撞,顆粒合并體積增大,加之受地心引力作用達到一定高度開始下落,同時風葉的旋轉,加強了空氣流動,空氣由冷卻塔兩側百葉窗進入冷卻塔后形成上升氣流,由下部向上吹向水滴。有一部分小顆粒在下降的過程中又受上升氣流的推動而呈懸浮狀,繼續碰撞最后下落,剩下的是蒸發的水蒸氣和很細小的霧狀水滴順風向上,經收水器將水滴在收水器片上碰撞成大顆粒水珠下落。

帶著濕度的熱空氣從冷卻塔上方送入大氣,釋放了熱量的大顆粒水滴下落至冷卻塔下方的集水池集中回用。

從上述原理看,噴霧式冷卻塔降溫效果取決于三個方面:

(1) 塔內空氣和冷卻水接觸的比表面積。

(2) 塔內空氣流速。

(3) 冷卻水在塔內的停留時間。

2.3 改進措施

結合冷卻塔工作原理及運行過程中存在問題的分析后,對于冷卻塔能力提升的改造可以采用以下三種技術措施:

(1) 為了增大冷卻水在冷卻塔內和空氣的接觸面積,對現有旋轉霧化噴頭進行優化,更換為滿足8 000 m3/h的型號。

(2) 為了增加塔內空氣流速,需要在冷卻塔頂部增加LTF型風機、風筒等設備。由于改造前冷卻塔無風機風筒,經過結構校核,結構荷載的條件滿足增加風機和風筒要求。

(3) 為了增加冷卻水在冷卻塔內的停留時間,需要提高旋轉噴霧裝置高度和增加塔體高度,因為小水滴在塔內的豎向運動為自由落體運動:h=1/2gt2。但發電機組沒有停產工期去滿足,同時投資成本較高,該措施在本次改造中不予考慮。

因此,本次改造主要措施為:

(1) 優化更換旋轉噴霧裝置。該措施可以把現有塔內的冷卻水大水滴變成粒徑更小的水滴,解決了原有噴頭損壞問題;同時在現有水量和水壓工況下,將噴頭更換為滿足8 000 m3/h的型號,提高了霧化效果,使布水更加均勻,提升了單位時間內單位面積上水滴與空氣的傳熱效率。

(2) 在現有噴霧型冷卻塔的基礎上在塔頂增設機械通風措施。該措施可以在淋水密度不變的情況下,提高氣水比,增加塔內空氣流量,增加單位時間內水滴接觸的空氣量,改善現有冷卻塔的通風條件,提升冷卻塔的冷卻能力。

改造后的冷卻塔詳見圖2。

3 結果分析

本次改造降低了循環水集水池的水溫,預期循環水溫度會比改造前下降約3 K,能夠滿足發電機組安全穩定運行要求,使機組效率提高約1.5%。

通過對2021年6、7月實測運行數據(詳見表2)的分析,實際運行循環水溫度比2017年改造前的運行數據下降5~6 K,達到改造要求的目標,降溫效果優于預期,發電機組效率和發電量也高于預期。

圖2 冷卻塔改造方案圖Fig.2 Transformation scheme of cooling tower

表2 2021年6、7月發電機組運行數據表Table 2 Operation data of generator set in 2021 (June to July)

4 結論

結合循環水冷卻設備所在區域新增冷卻塔場地不夠及工期和成本的需求,本次噴霧式冷卻塔能力提升的改造從水冷卻理論與冷卻塔工作原理考慮,將原有噴霧式冷卻塔的通風方式進行改善,通過塔頂增設風機加大了通風量,并優化更換了旋轉噴霧裝置。預期比改造前降溫3 K的情況下就能夠使發電機組的機組效率提升1.5%;實際運行中降溫效果比改造前降溫5~6 K,優于預期,改造取得了良好的效果。