龍陵縣古樹名木資源特征調查分析

顏麟 劉云俠 陳思瑞 張天謠 彭建松

摘 要 為了實現古樹名木資源的有效保護和利用,運用地理信息技術、統計學回歸模型等方法對云南省龍陵縣古樹名木資源現狀進行調查與分析。結果表明:1)龍陵縣共有古樹名木969株,隸屬29科50屬66種;2)優勢樹種為野生型大理茶、高山榕等鄉土樹種;3)古樹樹齡呈現低齡化特征;4)主要分布于農村地區;5)龍陵縣古樹名木在空間分布上呈現在鄉鎮交匯處集聚的特點,且集中在中高海拔地區;6)冠幅、胸徑和樹高之間呈現一元非線性同步增加趨勢,且符合多重線性回歸模型,整體回歸響應較強(以野生大理茶為主);7)農村地區的古樹資源將是今后各部門保護的重點。

關鍵詞 古樹名木;分布特征;回歸分析;地理信息技術;云南省龍陵縣

中圖分類號:S788 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2022.03.024

古樹名木是指在人類歷史過程中保存下來的年代久遠或具有重要科研價值、歷史價值和文化價值的樹木[1]。它既是自然生態演變精華的縮影,又是源遠流長歷史文明的見證,堪稱國之瑰寶、樹中明珠、活的文物[2-3]。云南省龍陵縣憑借悠久的歷史、特殊的地理位置、獨特的氣候特征和水文資源等優勢,其古樹名木的數量不容小覷。作為當地歷史文化和生態文明建設的重要載體,古樹名木為龍陵縣的生態環境建設、旅游文化產業發展貢獻著力量。本文通過對龍陵縣內古樹名木資源進行全面地調查與分析,為進一步的研究提供實證數據[4]。

1? 調查方法

1.1? 調查地點

龍陵縣地處云南西部邊陲,隸屬于保山市,地理坐標為東經98°25′~99°11′,北緯24°07′~24°51′。作為高原山地城市,龍陵全境崇山峻嶺,河流縱橫,海拔落差大;兼具低緯、高原季風氣候特點;縣內立體氣候明顯,年均氣溫15 ℃,年均降雨量2 112.6 mm,有“滇西雨屏”之稱。龍陵縣環境條件多變,地貌多樣,植被類型復雜,轄區內生物資源多樣性特征明顯,孕育了豐富的古樹名木資源。

1.2? 調查時間及內容

在現有古樹名木普查資料的基礎上,于2019年6—8月開展實地調研工作。對散生的每株古樹名木和每個古樹群進行實地踏查核實、定位、拍攝圖片和逐項判定調查因子。調查內容主要包括樹種、樹齡、樹高、胸圍、冠幅、管護情況、周邊環境、立地條件和古樹歷史傳說等[5]。

1.3? 調查方法

根據《全國古樹名木普查建檔技術規定》[6]和《云南省古樹名木資源普查工作實施方案》對龍陵縣范圍內符合《古樹名木鑒定規范》(LY/T2738-2016)[7]要求對古樹名木、古樹群逐一進行實地調查。樹種鑒定以《中國樹木志》《云南樹木志》等工具書為參考,對于難以確定的樹種,采樣后送上級專家鑒定。樹高采用手持式激光測距望遠鏡測定;胸圍、冠幅采用專業測量皮尺測定。樹齡根據LY/2738-2016的文獻追蹤法、年輪樣本估測法、針測儀測定法、訪談估測法的順序測定[8]。其他非客觀因子視實地走訪情況而定。以各鄉鎮為基本普查建檔單位,按屬地分級負責原則,將古樹名木信息錄入到全國綠化委員會開發的古樹名木信息管理系統,實現全縣古樹名木信息的動態管理監測。

2? 結果與分析

2.1? 資源總量特征

2.1.1? 樹種組成及數量

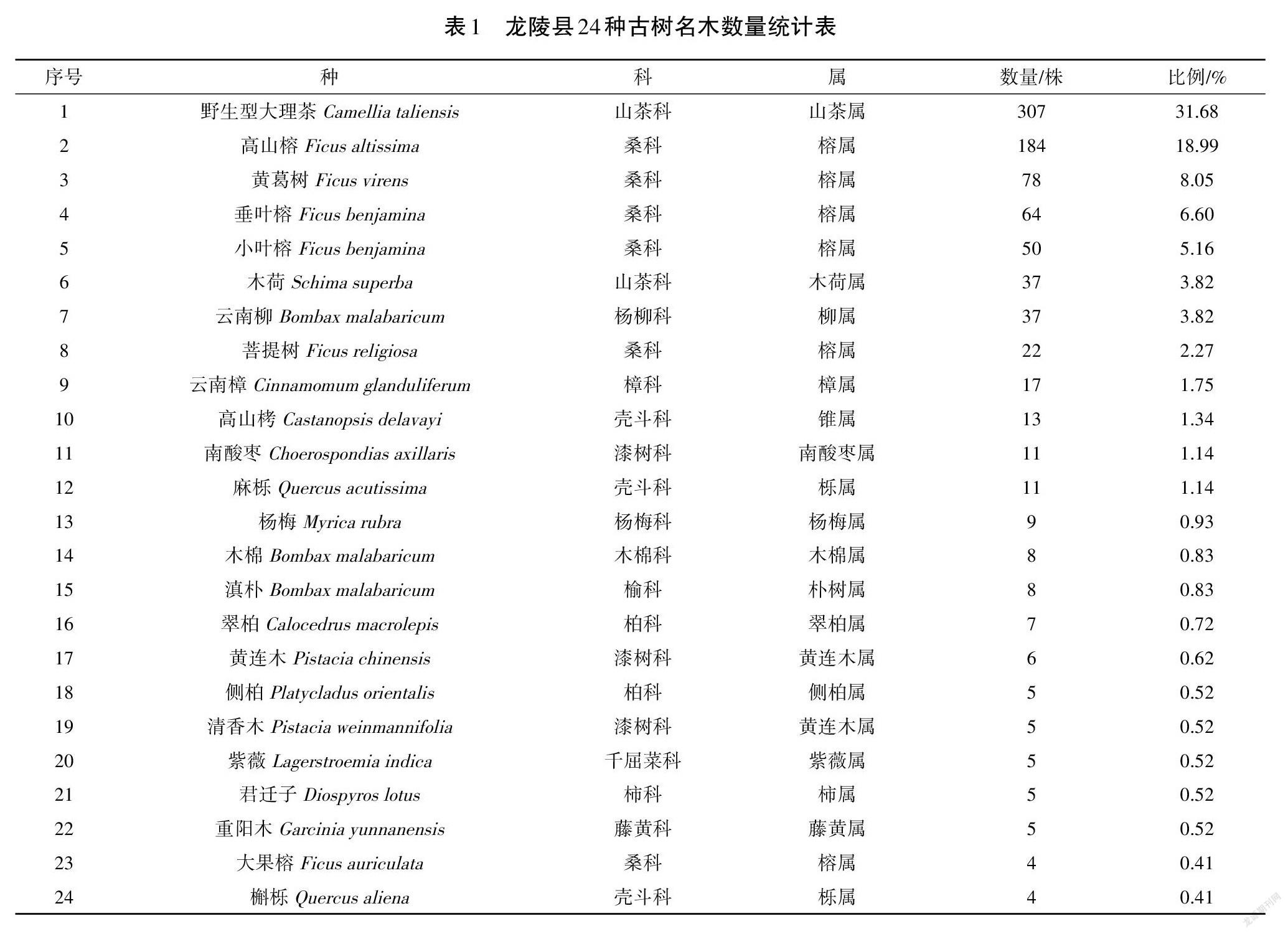

龍陵縣共有古樹名木969株,分屬29科50屬66種。其中,散生古樹687株,隸屬于29科50屬65種;古樹群44個,282株。古樹群中,除槲櫟(Quercus aliena)(殼斗科櫟屬)外,其他樹種均有散生分布。散生數量大于3株的共有24種(見表1)。其中,野生型大理茶(Camellia taliensis)、高山榕(Ficus altissima)、黃葛樹(Ficus virens)和小葉榕(Ficus benjamina)五大優勢樹種所占比例較大,其中野生型大理茶的數量最多,有307株,占總株數的31.68%,其次是高山榕184株,黃葛樹78株,垂葉榕64株和小葉榕50株,分別占總株數的18.99%、8.05%、6.60%和5.16%。桑科榕屬和山茶科山茶屬數量分布最多,共750株,占總數的77.40%。種類和數量分布特點體現了龍陵縣古樹名木珍貴的地區稀有屬性,也反映了開展古樹名木保護的重要性和必要性。

2.1.2? 古樹年齡及等級

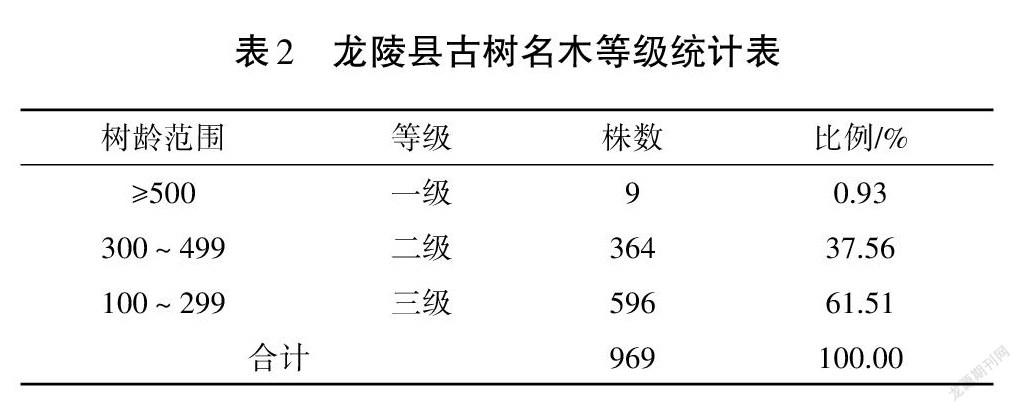

依據《古樹名木普查技術規范》行業標準,按樹齡綜合鑒定結果確定古樹等級分三級,一級古樹(樹齡500年以上),二級古樹(樹齡300~499年),三級古樹(樹齡100~299年)。根據樹齡估測統計數據,龍陵縣有一級保護古樹4種9株,分別是翠柏、清香木、高山榕、垂葉榕,占總株數的0.93%;二級保護古樹364株,占總株數的37.56%;三級保護古樹596株,占總株數的61.51%(見表2)。龍陵縣古樹分布呈現“金字塔”形型,樹種數量集中分布在二級、三級,樹齡相對低齡化,增長空間較大。

2.2? 空間分布特征

2.2.1? 密集度

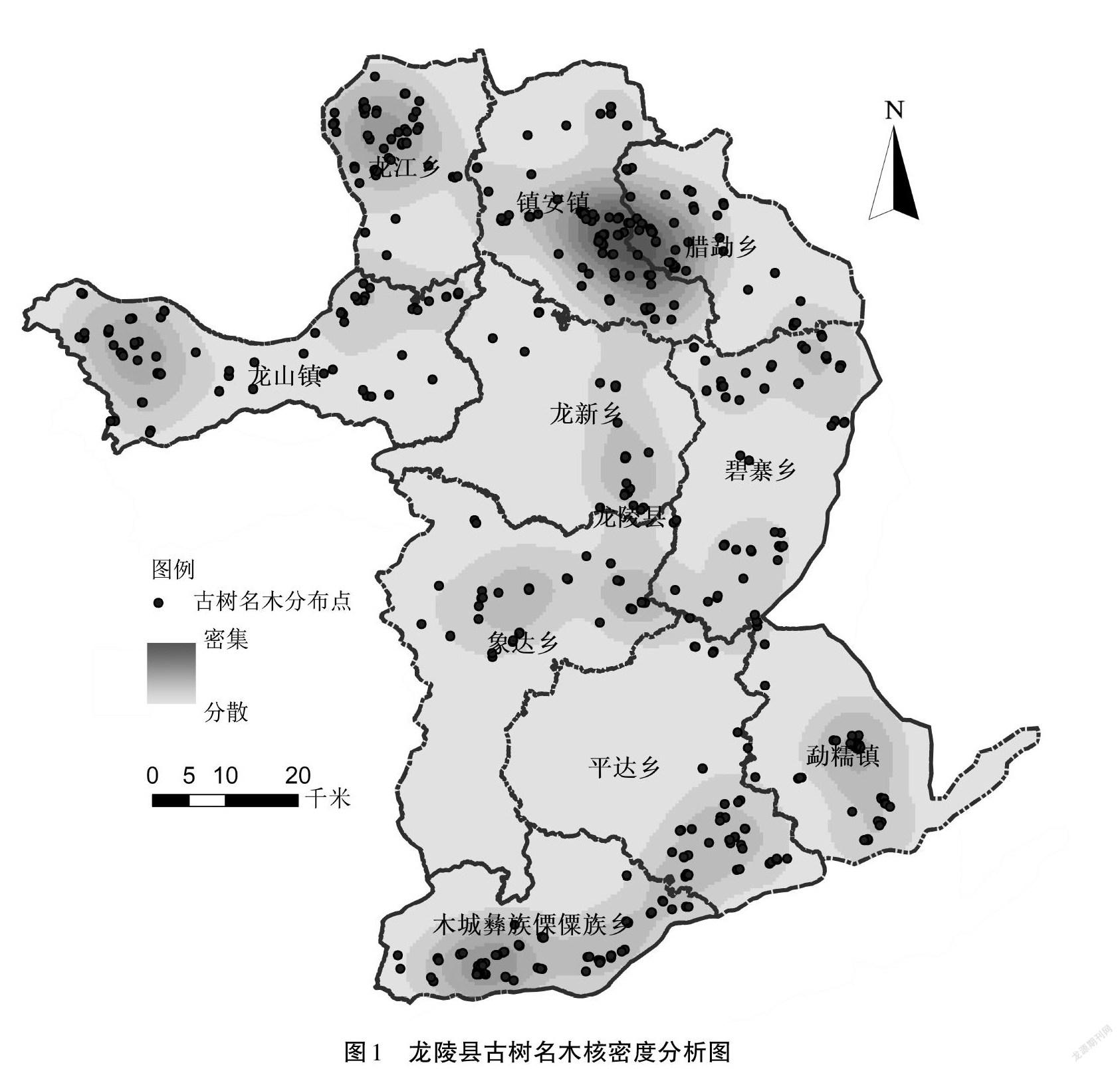

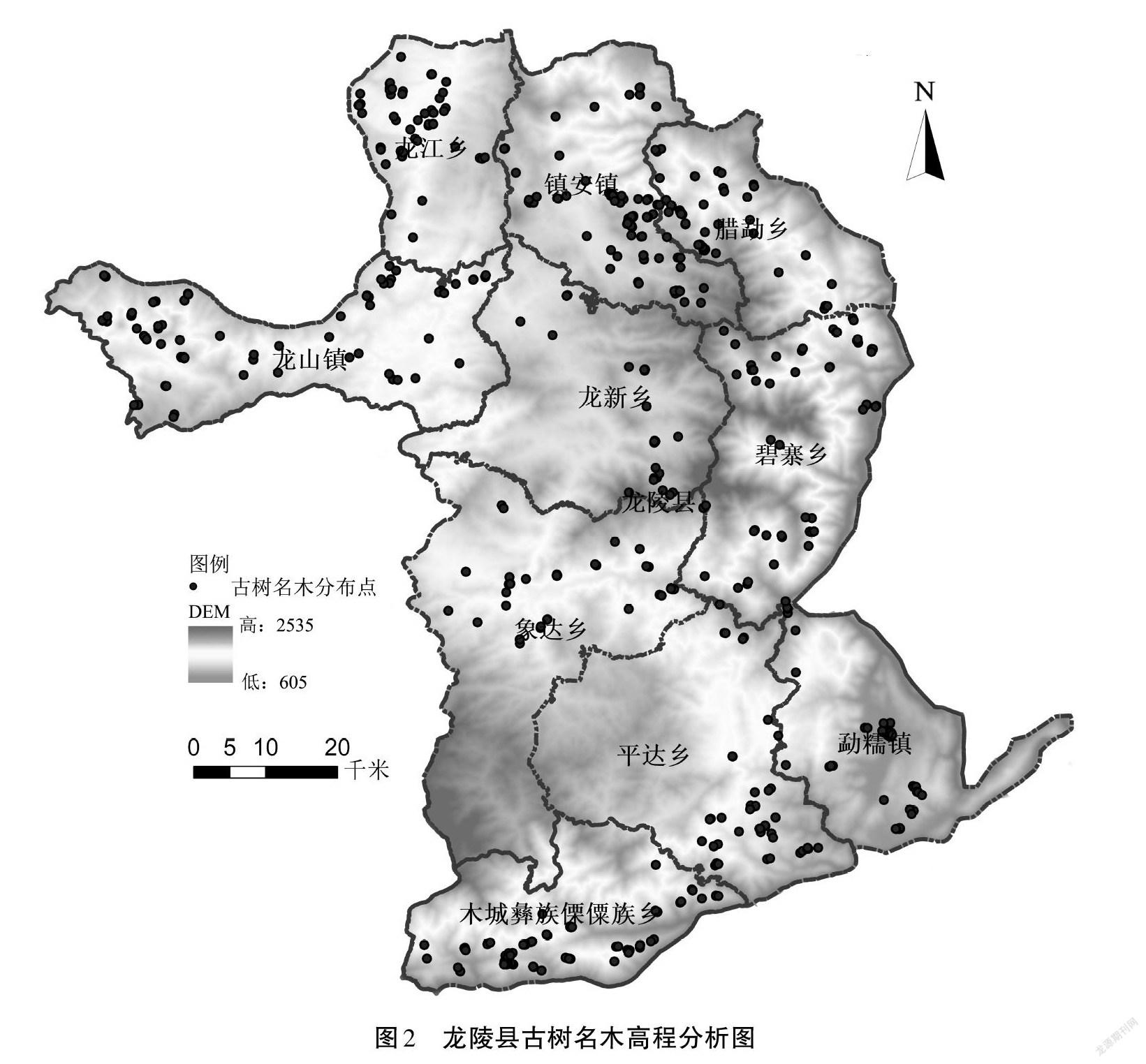

通過ArcGIS10.7對古樹進行核密度分析[9],發現龍陵縣各個鄉鎮古樹資源密集度差異較大,并且有較強的空間集聚性,主要集中分布在龍陵縣西北部、東北部及南部,并且呈現出在鄉鎮交匯處聚集的特點(見圖1)。這些密集地區大多遠離城市中心,處于出現在農村、深山、田間等生態涵養較好的位置。由此可見,古樹名木對良好的生態環境具有明顯依賴性。

2.2.2? 地域分布

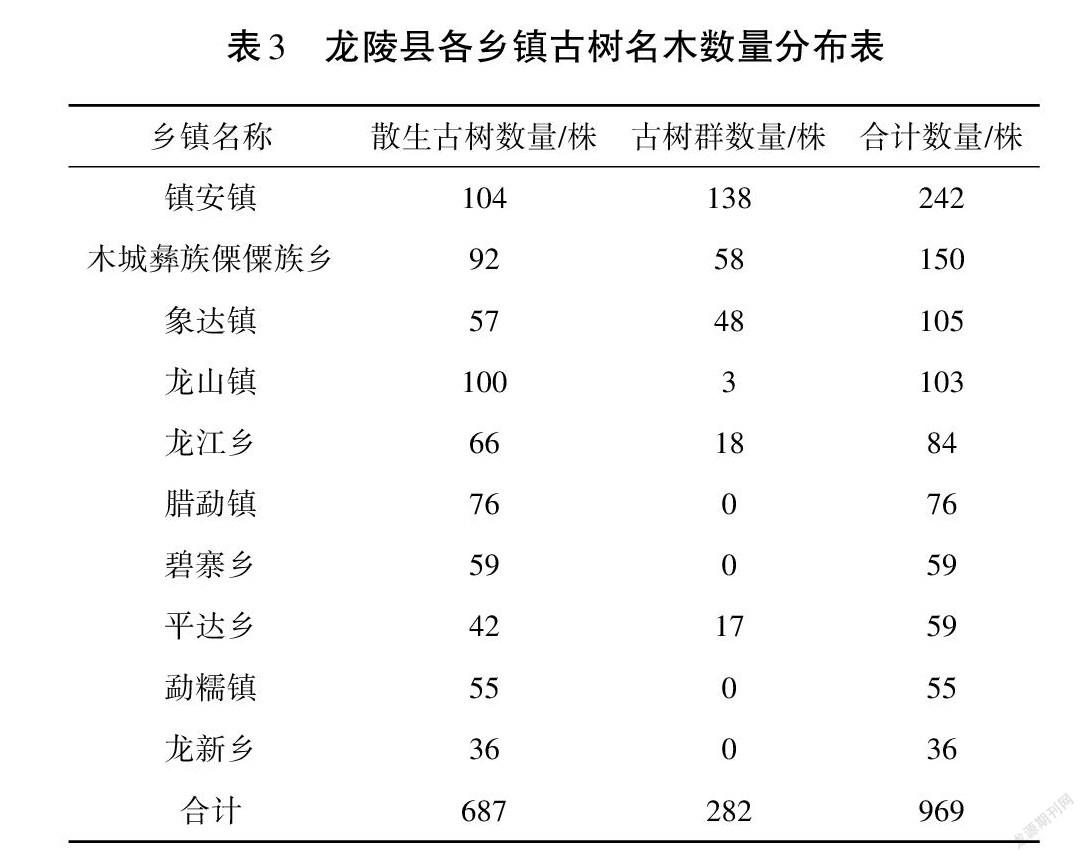

借助空間分析及實地調查,龍陵縣古樹名木分布于全縣10個鄉鎮,但分布極不平衡(見表3)。分布數量較多的是鎮安鎮(占24.97%)、木城彝族傈僳族鄉(占15.48%)、象達鎮(占10.84%)、龍山鎮(占10.63%)。其中鎮安鎮古樹無論數量、體量,在龍陵各鄉鎮中明顯占據最為顯著的地位。因此,龍陵縣古樹名木保護的重點在鎮安鎮。全縣散生古樹數量遠高于群數量,基本呈現多數零散、少數集中的分布格局。

2.2.3? 海拔分布

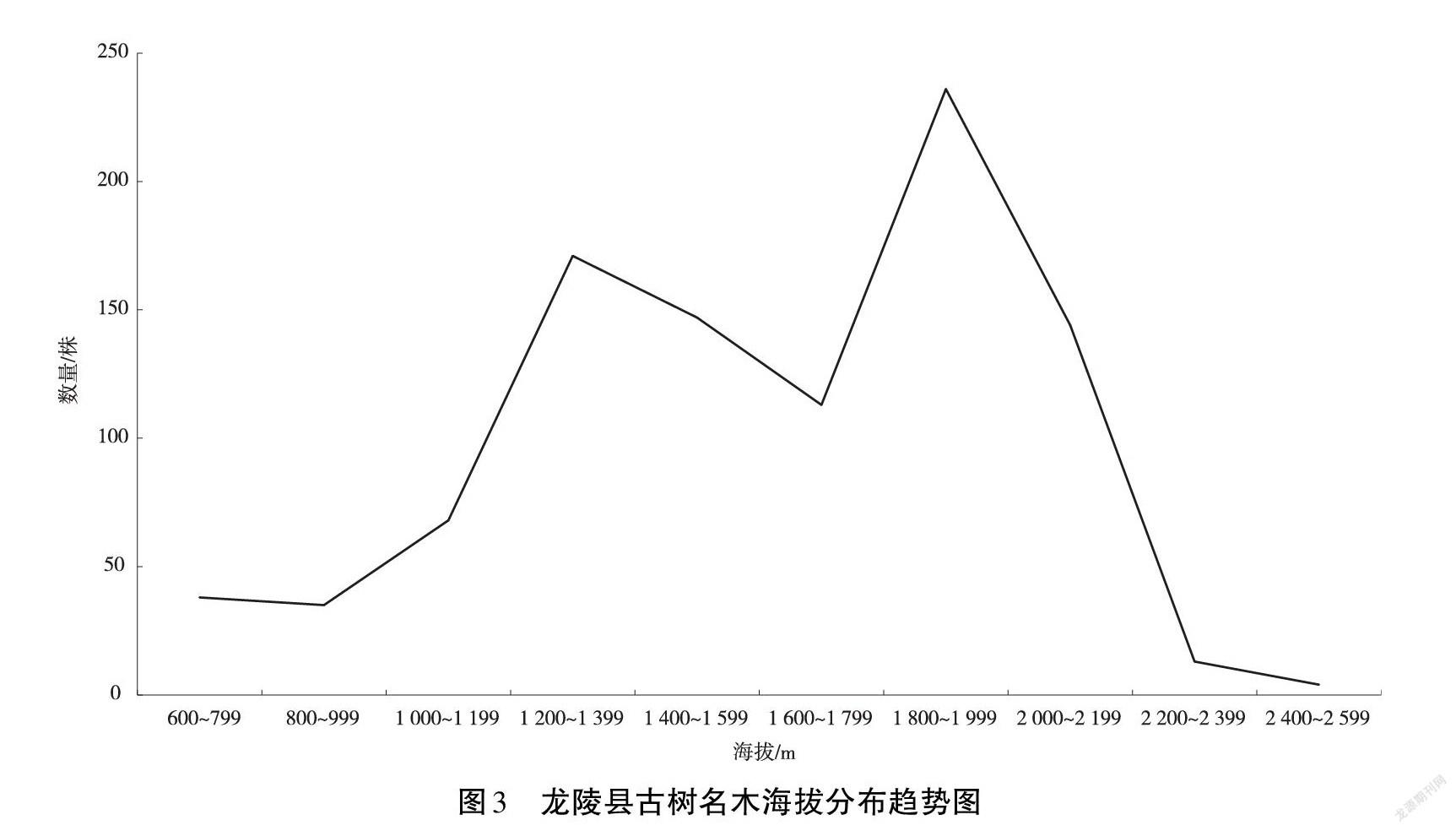

龍陵縣古樹名木海拔分布區間為605~2 535 m,跨度近2 000 m。通過對全縣古樹名木海拔進行統計分析(見圖2)后發現,龍陵縣的古樹名木集中分布在海拔交界處。由圖3可知,龍陵縣古樹主要分布在海拔1 200~2 200 m,數量占比為83.8%。古樹海拔的分布呈現一定的規律性,與古樹的習性相關,更與其生境變化、社會環境發展相關。

2.3? ?生長因子分析

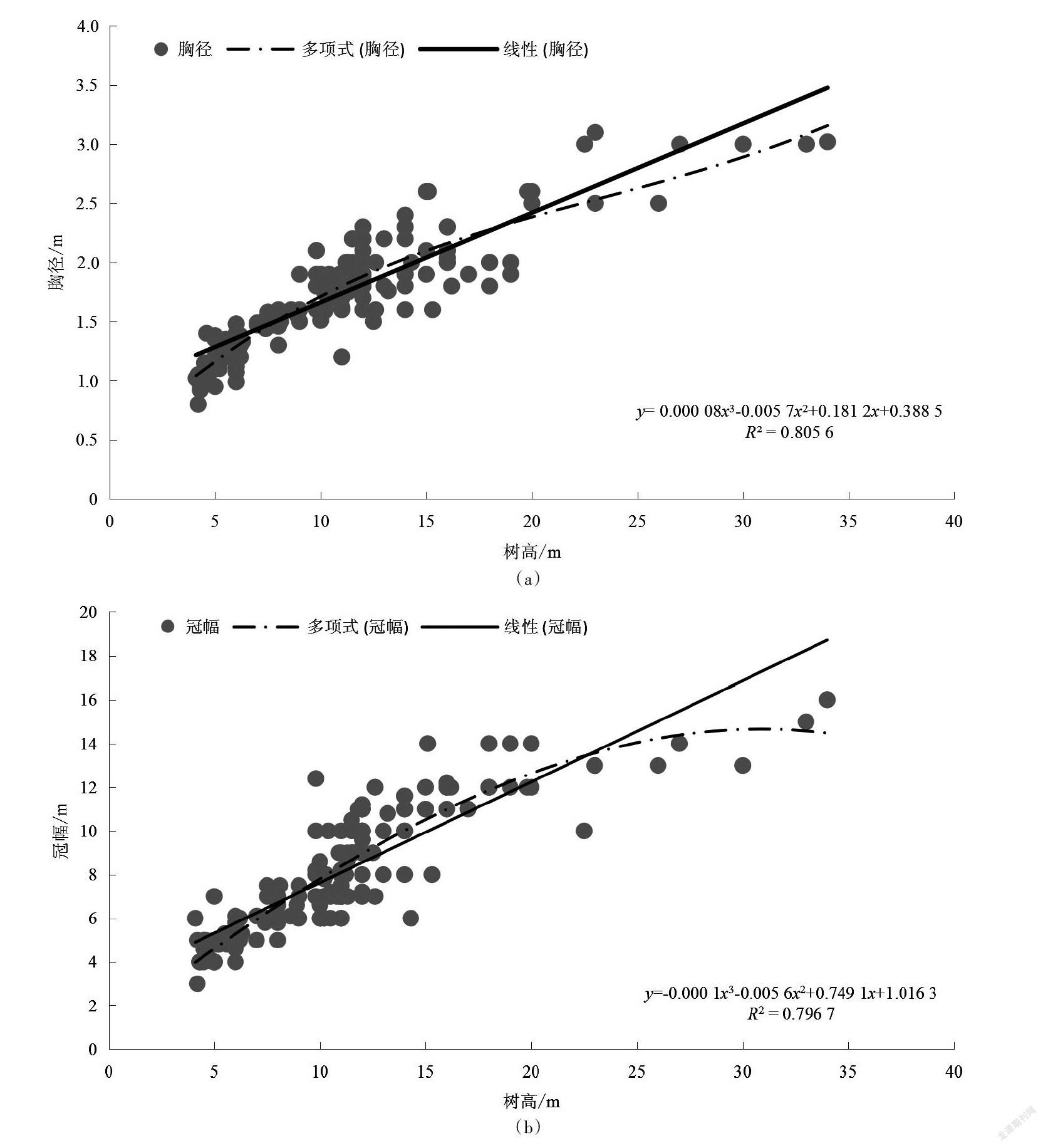

為了更好地研究古樹樹高、胸徑、冠幅之間的相互關系,對生長因子做回歸分析。為保證樣本的相對獨立性,只對散生古樹進行研究,以174株散生野生型大理茶為例。通過對古樹名木的樹高、胸徑與冠幅建立回歸模型,發現三次回歸較二次回歸擬合度更高(見圖4)。其中樹高與胸徑y1和冠幅y2的回歸方程分別見公式(1)、公式(2)。

y1=0.000 08x3-0.005 7x2+0.181 2x+0.388 5,R2=0.805 6

(1)

y2=-0.000 1x3-0.005 6x2+0.749 1x+1.016 3,R2=0.796 7

(2)

可以看出該區域古樹的冠幅、胸徑隨著樹高的增加而增加。

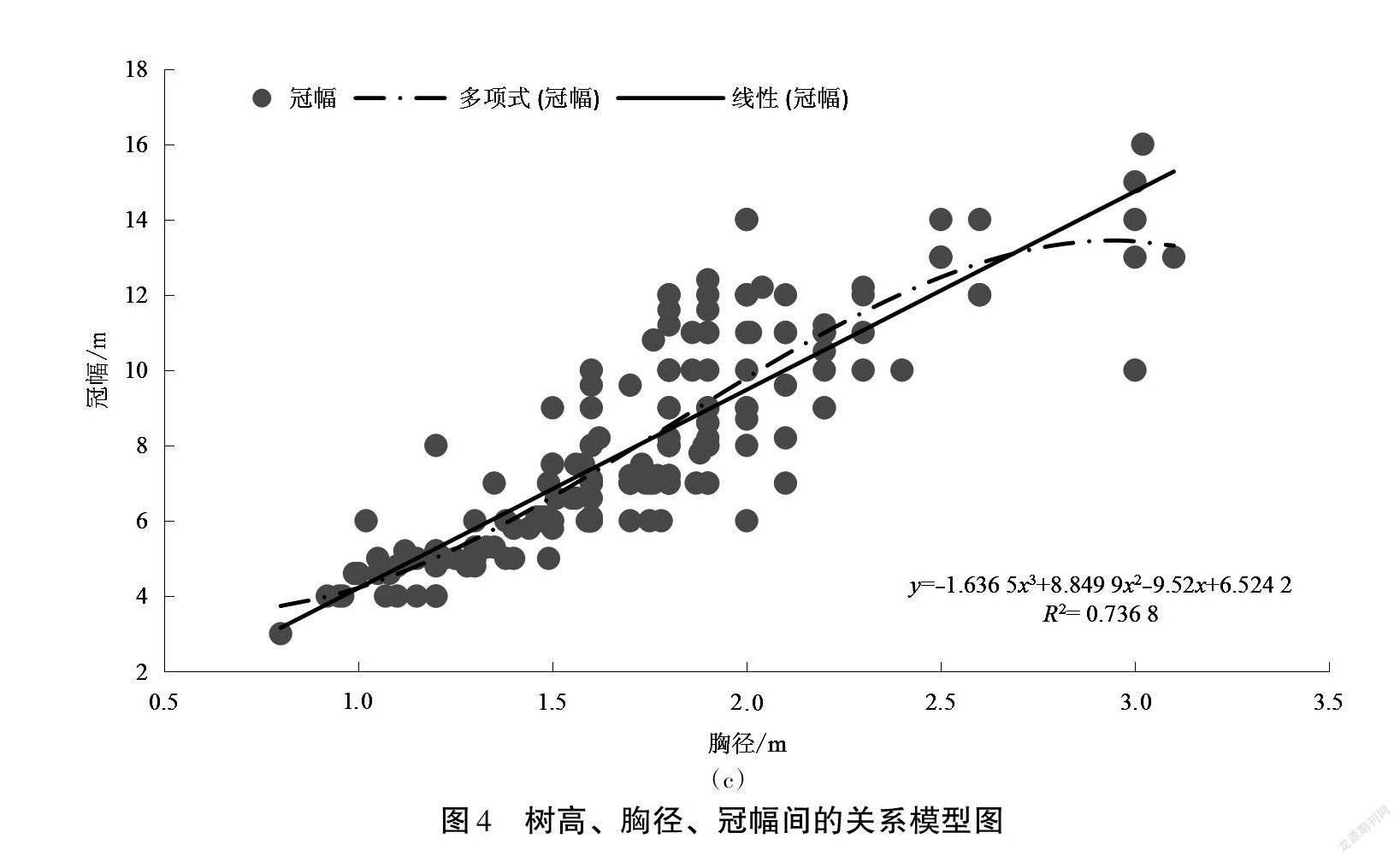

胸徑作為自變量與冠幅也符合以下回歸模型,詳見公式(3)。

y=-1.636 5x3+8.849 9x2-9.52x+6.524 2,R2=0.736 8

(3)

胸徑的測量可以為冠幅的估算提供一個切合實際的范圍。但在實際調查中發現,由于一部分野生型大理茶作為當地經濟林,在采摘茶葉及管護時枝葉會遭到破壞,所以胸徑與樹高的擬合度要高于胸徑與冠幅、樹高與冠幅的擬合度。

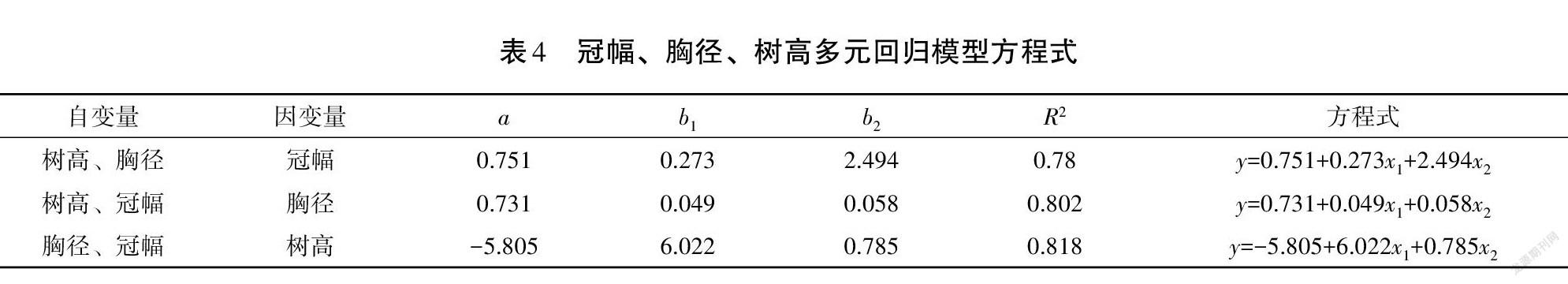

引入多元回歸模型,模擬古樹的生長情況,對古樹生長因子之間的關系進一步探索。結果顯示冠幅、胸徑、樹高間符合多重線性回歸模型(見表4)。多元線性回歸模型更好地構建了古樹名木樹高、胸徑、冠幅之間的數量關系,便于更加系統完整地表達各生長因子之間的聯系。

3? 小結與討論

實地調查與數據統計顯示,龍陵縣共有古樹名木969株,隸屬于29科50屬66種。61.51%的古樹屬于三級古樹,后備資源充足,屬于穩定增長型。從資源總量特征來看,龍陵縣古樹眾多,結構穩定,優勢種十分突出,科屬結構單一。樹種主要以野生型大理茶、高山榕等鄉土樹種為主,其分布特征具有強烈的地區地帶屬性[10]。數量最多的野生型大理茶,其屬于國家二級保護樹種,在其生態環境中形成了如生長勢強,一些內含成分低,抗寒性、抗病性強等一些優勢性狀[11]。

在空間分布上,龍陵縣古樹分布于全縣各個鄉鎮,但資源密集度差異較大。零星分布的區域是古樹保護的關鍵點和難點。龍陵縣的大部分古樹集中分布于農村,由于廣大農村及山區特有的自然環境、地理優勢及適宜的氣候條件,使得眾多古樹資源得以培育和保存。但由于受地理環境、交通、信息等因素影響,對這些資源的保護力度不大,管理較為粗放,使得一些地區的古樹資源受到了破壞。龍陵縣83.8%的古樹分布于海拔1 200 m以上的地區,不同海拔區間古樹的主要種類有所區別,這為高原山地城市的綠化樹種提供了參考。

通過回歸模型對古樹的生長因子進行分析,發現冠幅、胸徑和樹高彼此間都呈一元非線性同步增加趨勢,這與楊家軍等[12]對廣安區古樹名木進行回歸的結果一致。樹木的樹高、胸徑、冠幅在很大程度上可以反映樹木的生長狀況[13],結果顯示相較于兩兩因子的一元線性回歸,多元回歸模型的擬合效果有了很大提高,此結果與郝建等[14]、朱坤等[15]對柚木和高山榕的樹高、胸徑和冠幅建立多元回歸模型所得結果一致。

由于本研究對生長因子的分析主要針對大理茶,且區域內存在對部分古樹采取伐枝復壯的單一養護手段而不能對其冠幅進行準確測量的情況,同時在分析數據時進行了異常值剔除,因此產生的結果可能存在一定的偏差與不足。在今后的研究中,應保留數據的完整性,以期為古樹名木的研究提供更可靠的依據。

參考文獻:

[1]? 趙峰.紹興市主城區古樹名木資源現狀調查分析[D].杭州:浙江農林大學,2018.

[2]? 李程,羅鵬,鄧秀秀,等.古樹名木生長狀況與環境因子關系研究——以浙江省古樟樹為例[J].中南林業科技大學學報,2015,35(11):86-93.

[3]? 董冬.九華山風景區古樹名木景觀美學評價與保護價值評估[D].武漢:華中農業大學,2011.

[4]? 易善軍,姚曄,崔健,等.玉屏侗族自治縣古樹名木資源特征分析及保護對策[J].林業資源管理,2020(2):37-45.

[5]? 焦傳兵,臧德奎,任瑩,等.嶗山古樹名木調查、評價及分級保護[J].山東農業科學,2014,46(1):80-85.

[6]? 國家林業局.全國古樹名木普查建檔技術規定[S].2016.

[7]? LY/T2738-2016,古樹名木普查技術規范[S].2016.

[8]? 郭峰,唐翠平,黃玲,等.昆明市古樹名木資源調查與研究[J].福建林業科技,2014,41(4):110-114,229.

[9]? 劉益曦,胡春,朱圣潮,等.基于GIS的溫州古樹資源空間分布特征分析[J].中國園林,2019,35(5):107-111.

[10] 黃應鋒,孫冰,廖紹波,等.深圳市古樹資源特征與分布格局[J].植物資源與環境學報,2015,24(2):104-111.

[11] 蔣會兵,汪云剛,唐一春,等.野生茶樹大理茶種質資源現狀調查[J].西南農業學報,2009,22(4):1153-1157.

[12] 楊家軍,張艷麗.基于回歸模型的廣安區古樹名木資源特征研究[J].西部林業科學,2018,47(6):50-56.

[13] 汪亞愈,李蓮芳,歐亞,等.祿豐村林場云南松人工幼林的林分結構分析[J].西南林業大學學報,2017,37(1):159-163.

[14] 郝建,賈宏炎,楊保國,等.柚木冠幅與樹高、胸徑的回歸分析[J].西北林學院學報,2019,34(3):144-148.

[15] 朱坤,代繼平,龐婧,等.云南省芒市古樹名木資源調查與特征分析[J].林業資源管理,2020(1):22-29.

(責任編輯:敬廷桃)

3390500338209