海洋物聯網中的衛星通信

柴 瀛

(青島海洋科學與技術試點國家實驗室,山東 青島 266237)

0 引 言

2010年,“海洋物聯網”的概念開始被討論,主要涉及的是RFID技術在船舶安全、物資管理方面的應用。但相比于對物聯網的研究,對海洋物聯網的研究仍較少。近年來,“海洋物聯網”概念逐漸被越來越多的人關注。青島海洋科學與技術試點國家實驗室提出“透明海洋”大科學計劃—以海洋物聯網技術為核心,面向全球海洋及重點海區的海洋環境與目標的信息感知。2017年底,美國DAPAR發布了“海上物聯網”項目,計劃將商業化傳感器技術與高性能分析工具相結合,以比目前技術手段低得多的成本,利用數以千計的異構小浮子組成的浮動傳感器網絡,進行持久、廣域的海洋環境監測和海事感知。

然而,與迅速發展的陸上物聯網相比,海洋物聯網發展緩慢,遠遠不能滿足海洋強國建設的迫切需要。

1 海洋物聯網通信的特點

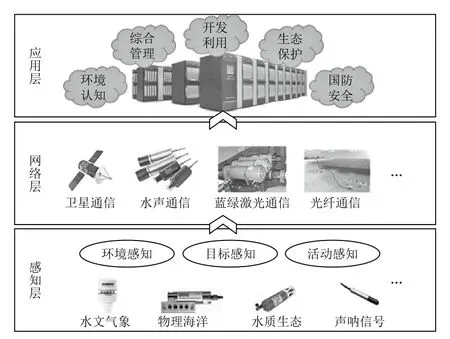

物聯網的一般定義是:利用局部網絡或互聯網等,按約定的協議,將任何物體與網絡相連接,實現人與物、物與物相聯,形成信息化和智能化的網絡。物聯網可分為三層:感知層、網絡層、應用層。海洋物聯網是利用互聯網技術,將海洋中的各種設備互聯互通,從而實現對海洋設備數據的整合、監測以及系統化管理。海洋物聯網也可分為感知層、網絡層、應用層,如圖1所示。

圖1 海洋物聯網分層

由此可見,利用通信網絡將各種要素連接起來,是物聯網得以實現的核心技術之一,而在遼闊的海洋上,這正是最困難的事情。由于陸地與海洋在地理環境、氣候條件和用戶分布特征等方面存在巨大差異,導致海洋物聯網通信有其鮮明的特點。在海洋上搭建陸上網絡設施是極其困難和昂貴的,而且海洋氣候條件特殊,如高濕度、多降水和極端天氣,都會降低通信設備的性能,破壞網絡設施。另外,由于海洋大部分是無人區,用戶一般是隨船舶或其他運載工具而移動的,導致海洋物聯網用戶多數是臨時性的,密度相當低且分布極不均勻。這些特點會嚴重影響網絡設施的投資效益。因此海洋物聯網需要采用與陸地物聯網不同的技術手段來實現。

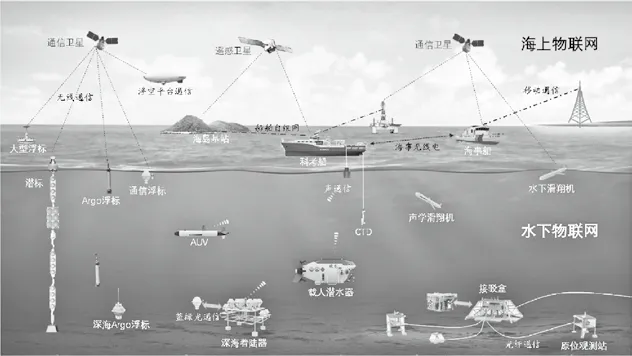

以通信方式來劃分,海洋物聯網大致分為海上和水下兩部分。海上物聯網主要是由安裝在船舶、浮標、鉆井平臺上的傳感器所組成的,測量數據包括風速、風向、溫濕度、氣壓等,主要采用船載無線電或衛星通信方式傳輸數據。水下物聯網由各種水下傳感器網絡組成,典型的傳感器有水溫、鹽度、流速、聲吶傳感器以及各類生物和化學傳感器。由于物理特性的限制,水下物聯網主要采用水聲或藍綠光通信方式,但是水聲通信的傳輸速率低、傳輸時延長且通信能耗大;藍綠光通信雖然能夠提供很高的傳輸速率和極短的傳播時延,但光易被水吸收且無法繞過障礙物,傳輸距離較短。目前單個水下無線網絡可有效覆蓋的面積十分有限。因此需要采用更加廣域的通信方式,將分布在不同海洋區域和深度的水下無線網絡連接起來,形成大范圍的有效覆蓋,如圖2所示。

圖2 海洋物聯網絡

衛星通信是解決海洋物聯網全球組網的最合理手段,絕大多數的海上或水下局域網都可以通過衛星通信網絡接入海洋物聯網。

2 衛星通信在海洋物聯網中的應用現狀及存在的問題

海洋物聯網中存在大量的數據傳輸需求,包括海洋環境監測(溫度、鹽度、風場、海浪、海流、潮汐)、生產活動監測(溢油、廢水排放、大氣污染物)、海事活動監測(漁業捕撈、遠洋運輸)等。通信系統是海洋物聯網的重要組成部分,其中衛星通信是深遠海觀探測設備的“標配”。

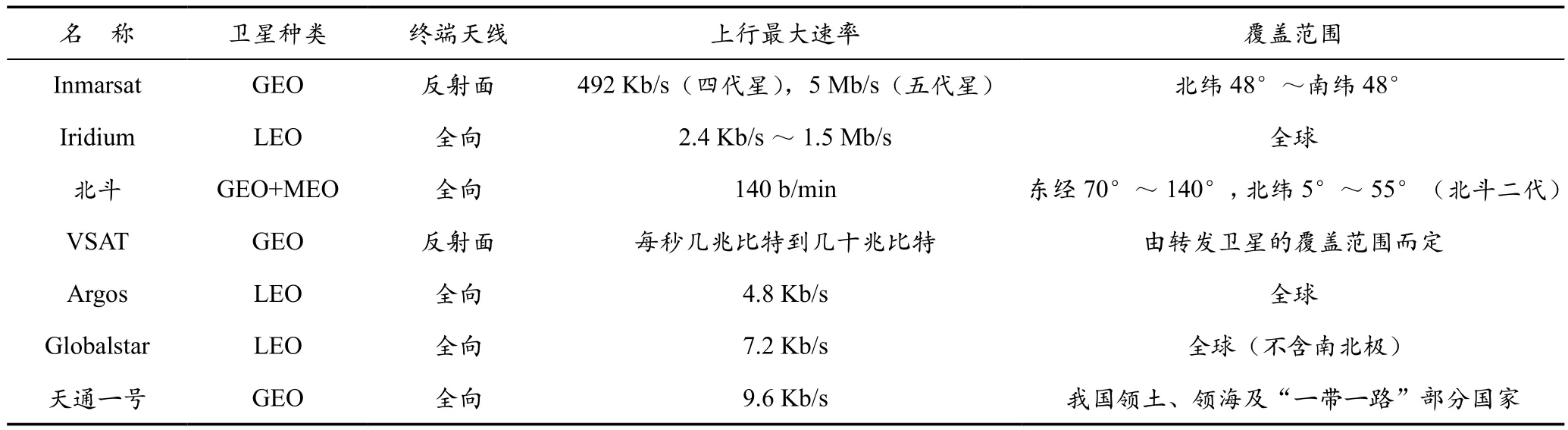

從目前使用的情況來看,典型的海洋衛星通信系統包括海事衛星系統(Inmarsat)、銥星系統(Iridium)、北斗衛星導航系統,另外還包括VSAT衛星通信系統、Argos衛星系統、全球星系統(Globalstar)、天通一號衛星移動通信系統等,相關參數對比見表1所列。

表1 常用通信衛星的參數對比

海洋物聯網中廣泛使用衛星通信作為數據傳輸手段,但由于目前衛星通信技術水平的限制,在具體應用中仍存在以下問題,在某種程度上制約了海洋物聯網的進一步發展。

(1)通信資費高。在海洋觀探測設備運行費用中衛星通信費占很大的比例,尤其對于一些無人觀測設備,衛星通信費用幾乎占其運行費用的80%以上,甚至更多。衛星的研發、制造、發射、運行和維護的成本高,導致衛星通信的費用昂貴;我國的衛星通信網絡覆蓋基本以本國國土或鄰近海域為主,遠海設備只能依賴國外衛星網絡,費用方面往往受制于人。這些因素限制了觀探測設備的大量使用,無法形成海洋物聯網的規模化效應。

(2)覆蓋范圍有限。目前普遍使用的海事衛星、VSAT衛星等大多采用地球靜止同步軌道。同步軌道能夠以較少的衛星數量實現大面積的信號覆蓋,但也存在著軌道資源緊張、時間延遲大等缺點,更重要的是無法覆蓋南北極地區,而南北極地區作為全球氣候系統最敏感的組成部分,是海洋物聯網需要重點觀測的地區。

(3)終端適應能力弱。為了支撐長時間且大范圍的海洋觀測活動,海洋物聯網設備多數采用無人值守方式,使用電池供電,導致在通信終端安裝空間和能源供給方面十分有限。

Ku/Ka等波段衛星雖然能夠提供較大的通信帶寬和速率,但衛星終端一般使用反射面天線,受天線口徑約束,其體積一般較大;伺服系統會帶來較大的功率,這使得Ku/Ka衛星終端多用于船載,限制了其在海洋物聯網設備上的應用。目前海洋物聯網設備較多采用L波段通信,比如銥星、北斗等,L波段抗雨衰能力強,受天氣變化影響小,對終端天線的方向性要求也低,適于移動通信環境;但缺點是帶寬較小,只能傳輸語音、文字等低速信息,無法滿足圖像和視頻等寬帶內容的傳輸需求。

(4)安全問題突出。目前海上廣泛使用的海事衛星、銥星等通信系統均是由其他國家建設運營,用戶數據通過衛星轉發到國外衛星通信系統,一般在各國建設的衛星通信地面站落地,使得用戶信息存在一定的安全隱患。近年來,伴隨著北斗、天通一號、中星16號以及部分低軌通信衛星的投入使用,安全問題有所改善。但從總體使用情況來看,我國仍然缺少覆蓋全球的國產衛星通信手段。

3 海洋物聯網對衛星通信的需求與技術研究方向

從目前衛星通信存在的問題出發,結合海洋物聯網的未來發展方向,筆者認為新的衛星通信手段必須具備以下特點才能滿足海洋物聯網時代的技術需求。

(1)高速率:保證上行有效通信速率在6 Mb/s以上,滿足圖像、視頻等數據的基本傳輸要求。

(2)低成本:衛星通信窄帶終端價格控制在1 000元以內,寬帶終端價格控制在2萬元以內。

(3)廣覆蓋:衛星通信信號全球覆蓋,熱點地區可提供更多的波束覆蓋。

(4)全天候:支持Ka/L雙波段組合通信,提高衛星通信系統的全天候通信服務能力。

(5)安全可控:加快建設自主可控的衛星通信系統,擺脫對國外衛星系統的過度依賴。

針對海洋物聯網對衛星通信的需求,結合衛星通信領域的最新技術發展,列舉以下三種新技術。筆者認為這些技術將在未來5~10年內對海洋衛星通信產生重要影響,應當重點關注。

(1)低軌衛星技術

低軌衛星具有信號傳輸時延小的特點,傳輸時延與地面通信手段較為接近;一顆或幾顆衛星的損毀不會導致整個系統失效,抗風險、抗打擊能力強;具有衛星體積小、重量輕、研制周期短、制造和發射成本低等優點。加之近年來越來越多的企業涌入中小型運載火箭行業,使得火箭發射供給快速提升,成本大幅下降。這使得低軌衛星星座的大規模部署成為可能。國內外低軌衛星星座計劃見表2所列。

表2 國內外低軌衛星星座計劃

(2)高通量衛星技術

高通量衛星大幅提升了容量并降低了單位帶寬成本,開啟衛星通信新紀元。高通量衛星單顆星容量可達每秒幾十到上百吉比特位,可以經濟且便利地滿足各種新應用的傳輸需求。例如,作為中國首顆高軌道高通量通信衛星,中星16號通信衛星采用Ka頻段,通信總容量達20 GB以上,可以為海洋物聯網相關的大數據應用服務提供通信保障。

(3)相控陣天線技術

與反射面天線相比,相控陣天線可以有效避免天線頻繁的機械轉動,在保證傳輸速率的前提下,大幅減小天線的體積和功耗。目前相控陣天線規模化的市場應用主要受限于昂貴的價格,通過對一網(OneWeb)和太空探索技術(SpaceX)公司在研的終端產品進行成本分析后發現,相控陣天線目前最低成本在750美元左右,高于規劃成本。因此,低成本化將是未來相控陣天線技術的主攻方向。

4 結 語

衛星通信作為海洋物聯網不可缺少的基礎性通信手段,在目前的海洋觀探測活動中被廣泛使用,但現有的衛星通信技術仍存在不足,無法滿足大規模應用對數據傳輸的需求,制約了海洋物聯網的進一步發展。隨著“一帶一路”戰略的推進,我國海上活動日益頻繁,海洋物聯網作為衛星通信新的增長點,帶來廣闊市場的同時也給傳統衛星通信帶來了新的挑戰,因此需要海洋、航天等各領域通力合作,針對海洋物聯網通信的特點,共同推動相關技術的不斷發展。