阿旺扎巴的視界密碼

汪璐

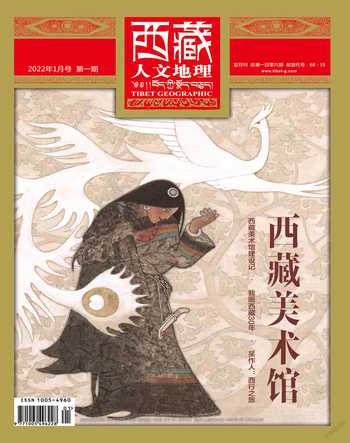

《康巴人》系列

說到繪畫題材,人物畫無疑是阿旺扎巴的最愛,也是其所長。多年來,每次有機會下鄉(xiāng)、外出,他總隨身裝著鉛筆和速寫本,一有發(fā)現(xiàn)就立即畫下來。

“我們的祖先在青藏高原生息繁衍幾千年,而且歡樂地生活著,我覺得這是奇跡,也是他們對世界最大的貢獻,所以我特別喜歡畫他們。加之我從小生長在昌都,最了解的親戚朋友都是康巴人,所以我畫的人物又以康巴人為主體。”

西藏美術館成立伊始,阿旺扎巴《康巴人系列》中的兩幅作品被收藏。那部分作品都是以畫家身邊的真實人物為原型,作品的命名很直接,都是模特自己的名字。

“我要突破傳統(tǒng),全面創(chuàng)新,但是康巴精神、西藏風骨,還是我的命脈,根深蒂固。”阿旺扎巴有自己的堅持。

團結(jié)新村社區(qū),是拉薩人非常熟悉的老居民區(qū),打造于20世紀80年代。隨著城市的擴建,這里已經(jīng)發(fā)展成拉薩人口最為稠密的社區(qū)之一。其中靠北一隅,正是畫家阿旺扎巴用最初賣畫的錢買下來的宅基地,建在那里的三層小樓,如今淹沒在各式居民樓中并不顯眼。

《康巴人》系列

秋天正午的陽光下,身形微胖、穿著短袖衫、戴著一副黑框眼鏡的阿旺扎巴微笑著等在那里,他的外形并不像我印象中狂放的康巴人,但硬朗的氣質(zhì)和通透的眼神卻無限接近作家筆下的康巴人特點。

入屋落座,阿旺扎巴便遞來一本黑色封皮的畫冊,上書《康巴人——阿旺扎巴繪畫作品集》,里面收錄了他173幅作品,出版于2016年。

“我請出版社用倒敘方式幫我排版,所以你最先看到的是我后來的作品。不過剛工作那些年的作品基本全賣掉了,只剩照片。”他緊接著又說了句,“但我也不后悔,沒啥后悔的。”是的,他不需要回頭,只需要勇往直前。

毋庸置疑,極具創(chuàng)作能力的阿旺扎巴早年也曾是一個最有賣畫能力的人。但是后來很長一段時間,他卻像一個修行者,不再為金錢所誘惑,只是一味潛心研究畫材,努力追尋自己的藝術表達方式。

康巴人的血統(tǒng)讓他的繪畫充滿張力,豐沛的生活體驗讓他的作品充滿生命力,行在其間的阿旺扎巴無疑是很有意思的。

“我父親是四川甘孜州德格縣人,母親是昌都人,父親年輕時到昌都做生意認識了我母親,婚后便定居在昌都,1964年他們有了第一個孩子,就是我。”坐在自家寬敞明亮的客廳里,阿旺扎巴的開場白很普通。

他人生的第一個轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在5歲那年。當時父親帶著阿旺扎巴回德格老家。晚上,他被長輩安排在祖屋的一間空房里睡覺。

那是一間四面白色石灰墻的房屋,沒什么特別。有一天睡眼蒙朧之際,阿旺扎巴忽然看出墻上隱約有人物的形象,在好奇心的驅(qū)使下,他拿枕巾蘸了點水把白灰抹去,里面露出了一幅度母圖像。原來,阿旺扎巴的祖上出過幾位活佛,那間房屋就是曾經(jīng)的經(jīng)堂,經(jīng)堂里曾繪滿了壁畫。歲月浮沉,佛龕沒了,墻被刷上了白灰,但壁畫卻在白灰背后安然留存,并等來了有緣人。

“當時我覺得那幅圖很漂亮,就馬上拿來紙和鉛筆對照著描繪。沒想到從那天起,我就喜歡上了臨摹。”興趣之門一旦開啟,阿旺扎巴便從各種渠道發(fā)現(xiàn)著圖畫的魅力,對美術的愛好也有了進階式的發(fā)展。

《康巴人》系列之二,西藏美術館收藏

童年的阿旺扎巴一大樂事就是看小人書,《三國演義》《水滸傳》等都是他最喜歡的,里面各式生動的人物幾乎都成了他臨摹的范本。他尤愛李逵,說大約他和自己的性格有點類似。

“上小學時有了圖畫課,我還記得老師第一次教我們畫的是天安門。”進入中學后,阿旺扎巴遇到了從遼寧省前往昌都支教的美術老師夏和中。“他經(jīng)常在課余時間輔導我畫速寫、素描,指導我畫色彩,帶我去寫生,幫我打下了最初的繪畫基礎,對我影響特別大。”

1978年,西藏大學藝術系的前身——西藏師范學院音體美系成立。1981年,初中剛畢業(yè)的阿旺扎巴趕上了西藏師范學院去昌都招美術生,在夏和中老師的鼓勵下,阿旺扎巴報考了。不久后,他就收到了師范學院的錄取通知書。便來到拉薩、正式踏上了學藝的道路。

阿旺扎巴成了音體美系美術班招收的第三批學生,班上總共十人,全是男生。很多都是社會考生,年齡最大的已25歲,17歲的阿旺扎巴是班上年齡最小的一個。進入大學后,除了系統(tǒng)地學習繪畫,阿旺扎巴的視野也得到了極大的擴展,不但了解了油畫、國畫等繪畫種類,還知道了世界上很多優(yōu)秀的畫家和優(yōu)秀作品。他以極大的興趣游弋其間,不斷提升著自己。

他當時的老師、著名畫家李津曾在2015年談到自己的這位學生:阿扎(阿旺扎巴的簡稱)是我30年前在西藏大學藝術系任教時的學生,藏族學生里給我印象最深的就是他了。阿扎是康巴漢子,那時他是一個能打善戰(zhàn)的小伙子,因為他拳頭重,大家都怕他,我能感覺到阿扎的勇敢和粗中有細。當時我看他的繪畫,就能感受到里面有比拳頭還重的東西。他的繪畫有雄強力魄,造型生猛粗獷,如同牦牛群奔跑而過,給大地帶來了顫動。

《跳神》

1984年,西藏師范學院改成西藏大學,本來8月份面臨大專畢業(yè)的美術班被額外增加了一年學制而改為本科,阿旺扎巴他們因此成為西藏大學第一批本科畢業(yè)生。

畢業(yè)那年,藝術系領導希望阿旺扎巴留校工作。阿旺扎巴在家里排行老大,當時四個弟弟妹妹都在上學,于是他謝絕了系里的好意。他說想給父母減輕負擔,更想好好地畫一畫家鄉(xiāng)。五年后,阿旺扎巴因作品獲獎被調(diào)到西藏自治區(qū)美術家協(xié)會。但故鄉(xiāng)的一切卻被他定格為自己作品永恒的基調(diào)。

與一些重視實踐的畫家不同,阿旺扎巴還是一位熱愛讀書的畫家。即使退休在家,他每天也會拿出兩個小時看書閱讀。這一習慣的養(yǎng)成正是在大學時期。

“李彥平老師經(jīng)常給我推薦書,并不局限在畫畫方面,各種優(yōu)秀書籍、世界名著都有,尤其推薦西藏的書。

他說,想要了解世界,就要先了解西藏,了解你自己生活的地方。”這些話對阿旺扎巴的影響很大,他陸續(xù)看了根敦群培所著《白史》,廓諾·迅魯伯的《青史》,也看了戈爾斯坦的《喇嘛王國的覆滅》,哈雷的《西藏奇遇》,祖拉陳瓦的《賢者喜宴》,扎西達娃《系在牛皮扣上的魂》等各類與西藏相關的書籍。同時,《世界美術史》、《中國美術史》、畫家傳記等更是他常常會看的類型。

1985年,阿旺扎巴畢業(yè)被分配到昌都師范學校任美術老師。學校距離市區(qū)20公里,但阿旺扎巴一點也不孤單,因為每天除了教學,他還可以看書、畫畫創(chuàng)作。

在昌都的幾年里,他畫了大量的速寫,并將部分速寫變?yōu)榱藙?chuàng)作。以藏東特有的紅色土質(zhì)為底色,以當?shù)啬撩駷樵停运麄兊纳顮顟B(tài)為依據(jù),阿旺扎巴相繼創(chuàng)作了《等待》《三月的風》《白月亮·紅經(jīng)幡》等奠定他個人早期風格的代表作。其中讓阿旺扎巴獲得西藏當代美展一等獎的《等待》(又名《無題》),就是受加西亞·馬爾克斯《百年孤獨》和畫家達利的影響,讓他想到用自己的方式來表現(xiàn)魔幻現(xiàn)實主義和對人類宿命的哲學思考。

《欲經(jīng)》系列之五

到拉薩后,他創(chuàng)作的《跳神》《天地》等系列,則是受凱倫的《佛陀》、法布爾的《昆蟲記》啟發(fā),用繪畫探索眾生平等與大自然的神圣;通過《阿里志》《拉達克志》,讓他先后三次深入阿里無人區(qū),積累了大量珍貴素材;他尚未面世的200多幅《欲經(jīng)》系列,直接受益于更堆群培所著《欲經(jīng)》,他用繪畫解讀了大師的著作。

“最近又在看丹納的《藝術哲學》,因為太有韻味,文字太優(yōu)美,我已經(jīng)看16遍了。”阿旺扎巴很享受地說。

他很欣賞前輩李可染的一句話:繪畫不僅要以最大的功力打進去,還要以最大的勇氣打出來,打進去氣象萬千,打出來豁然開朗。

阿旺扎巴位于自家三樓的畫室里,放著很多近些年完成的作品和一組頭像系列的半成品。無論從繪畫風格上還是使用材質(zhì)上都和他最初的作品有很大區(qū)別。

其實早在他的第一批油畫作品廣獲好評后,阿旺扎巴就遇到過創(chuàng)作瓶頸,一度找不到破解方法。

當時他十分困惑,在充滿商機的年代里,他似乎也迷茫了,最初在畫店賣畫讓他輕松賺到了比別人多的錢,但他內(nèi)心又不愿意讓自己心愛的繪畫只是買賣的商品,于是他幾年沒有碰畫筆。在工作之余,他甚至做起了“文物鑒定專家”,從中收取一點費用。

那個錢他賺得很輕松,但也不能踏實快樂。

他開始從根源上去尋求解決困惑的途徑。

于是他的思緒回到了1991年。當時他陪叔叔去山南敏珠林寺時,在三樓回廊處看到一組達瑪西熱繪制的壁畫,讓他大受震撼,此后很長一段時間他都念念不忘。

“達瑪西熱是17世紀的一位大翻譯家,還是藏醫(yī)里研習天文歷算的祖師,繪畫上也有很深的造詣。他本人還是敏珠林寺的一位施主,出于對他的尊重,那些壁畫被保留了下來。”

說到敏珠林寺的壁畫,阿旺扎巴滔滔不絕:“達瑪西熱把紅教的祖師都人性化了,表現(xiàn)的是人本主義而非神本主義,僅此一點他已經(jīng)突破了傳統(tǒng)。”

“你看,他用的就是這種紅,這種土黃,再深,用黑色就夠了。”阿旺扎巴用手指點著自家茶幾上的臺布圖案說,“就是這種調(diào)子!勾染細一點,人們都可以做到,但達瑪西熱的觀念、格局是誰都學不來的。”

“我借鑒了他的很多東西,包括暈染方式、雙線勾勒法等。”這些,現(xiàn)在都成了阿旺扎巴的絕招。

彼時,阿旺扎巴開始思忖,唐卡、壁畫為何歷經(jīng)千年不變色?而自己早年學習油畫,雖吸取了油畫的造型技法,但油畫顏料有多年后發(fā)灰變暗等問題。除了這些,自己還喜愛傳統(tǒng)國畫,尤其愛用國畫的皴法和暈染法,但這些油畫又表現(xiàn)不了……矛盾迭生,他覺得自己得研制一種新顏料,能讓自己把油畫、唐卡、國畫等繪畫方式融會貫通。

“400多年前,荷蘭大畫家倫勃朗就自己研制過顏料,凝固性很好,效果也很好。”于是阿旺扎巴找來倫勃朗制作顏料的書,同時尋訪民間藝人,知道了植物膠和桐油的配方,但比例很難掌握,比例不恰當,會造成畫面不易干或顏色溶不進去。沒有現(xiàn)成的配方,阿旺扎巴就一遍又一遍地實驗。他用朱砂、花青等礦物質(zhì)原料作顏色,又請教老藏醫(yī),從制作藏藥的植物中提取暈染顏料。

從1991年產(chǎn)生自制顏料的想法,到2005年成功入畫,阿旺扎巴在研制秘方的艱難跋涉中,堅守了15年。

新顏料一入畫,阿旺扎巴追求的那種感覺怦然而現(xiàn):色彩醇厚、飽滿,自然柔和,無化學顏料的刺鼻味,色澤恒久不變,時間越長色澤越暖、越重。

阿旺扎巴的這種繪畫被部分媒體定義為“新藏畫”。畫家于小冬說:阿扎用自己的工具材料和制作手段,融合了國畫、油畫、西藏傳統(tǒng)繪畫,使畫種界限變得模糊,經(jīng)常讓理論家無法再用工具材料的屬性界定他的作品。

說到繪畫題材,人物畫無疑是阿旺扎巴的最愛,也是其所長。多年來,每次有機會下鄉(xiāng)、外出,他總隨身裝著鉛筆和速寫本,一有發(fā)現(xiàn)就立即畫下來。

“我們的祖先在青藏高原生息繁衍幾千年,而且歡樂地生活著,我覺得這是奇跡,也是他們對世界最大的貢獻,所以我特別喜歡畫他們。加之我從小生長在昌都,最了解的親戚朋友都是康巴人,所以我畫的人物又以康巴人為主體。”阿旺扎巴早期受前蘇聯(lián)畫家列賓、拉美畫家西蓋羅斯和李維拉的影響較大,風格是傳統(tǒng)的寫實主義,后來逐漸走向抽象。但他說:“過去的思想是抽象的、模糊的,現(xiàn)在的思想是具體的、清晰的。”

蟄伏的那幾年,他的性情也得到了磨礪,他開始學會傾聽和記錄,開始挖掘人們靈魂深處的東西,他說觸動他的是自由、是最真實的流露。

西藏美術館成立伊始,阿旺扎巴《康巴人系列》中的2幅作品被收藏。畫中人就是那一時期他接觸到的人物。

“那是2007年以后的作品,那部分作品都是以我身邊的真實人物為原型,只是其中一部分人我給了他們一個虛擬身份,比如和尚或者牧民。但他們呈現(xiàn)出來的狀態(tài)是發(fā)自內(nèi)心的。”這批作品的命名很直接,都是模特自己的名字。

“我要突破傳統(tǒng),全面創(chuàng)新,但是康巴精神、西藏風骨,還是我的命脈,根深蒂固。”阿旺扎巴有自己的堅持。

從最初畫自己的母親開始,阿旺扎巴的人物畫,始終讓人感覺到他對描繪對象帶著深厚的情感,很有力量地展示著特殊地域下的特殊人群。

在他作品中,阿旺扎巴重點刻畫的就是人物的眼睛。作為心靈的窗口,他畫的眼睛總是從畫面里跳出來,成為了吸引觀者的焦點。加上那黢黑的面龐,讓人感覺仿佛一切都被西藏的烈日灼燒,唯獨眼睛保持著清幽和空明。

著名畫家韓書力評價說:我們便(在阿旺扎巴的畫中)看到一個個斧劈刀刻般的面孔,一只只眼睛逼視白云青天、逼視濁世紅塵、逼視向未知世界的如炬目光。這種寫真,更多應該是指透過人物外貌而顯現(xiàn)出的信仰與精神層面的聚焦。”

阿旺扎巴認為藝術不能缺少三個起碼的元素:種族,環(huán)境,時代。他說藝術就是在不停地繞著這些方向循環(huán),即使回到原點,卻已經(jīng)如陀螺般從最低的點旋轉(zhuǎn)到了最高的點。

阿旺扎巴把這種回歸稱之為簡化。藝術如是,生活如是。

他最近的一批半成品的人物系列創(chuàng)作是從前年開始畫的,與以往不同的是,這次他特意邀請家人在其中執(zhí)筆。

他指著畫面中那些隨意呈現(xiàn)的色塊興致勃勃地說:“看,這些五顏六色的隆達就是她們畫的,不管他們畫成什么樣,家人能參與就很有意義。”

3529500218551