次仁朗杰與朗頓·德珍的創作緣起

汪璐

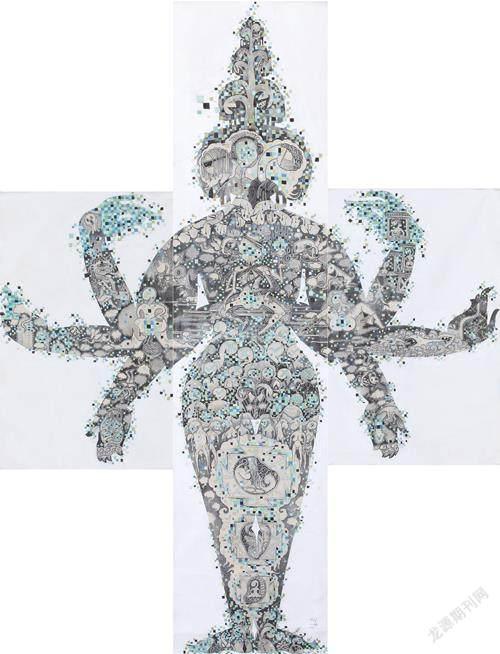

《馬賽克》 次仁朗杰,2011年

穿過車如流水的江蘇路,鉆進位于拉薩八廓街南側的朗頓巷,時空仿佛瞬間被置換,喧鬧戛然而止。

這個被各種建筑合圍起來的不起眼老巷,距今已有1300多年,系舊西藏朗頓家族的居住地。它曾經的輝煌無人得知,但如今,次仁朗杰和他的妻子朗頓·德珍,卻在這充滿古老文化氣息的深宅大院里,用他們的藝術才華和對傳統藏文化的虔誠,耕耘出了屬于自己的西藏色彩。

更為有趣的是,拋開夫妻二人青少年時期的生活際遇,成年后的他們,幾乎所有的發展主線都在交融互補中延伸。

1976年,次仁朗杰出生在那曲索縣,朗頓·德珍出生在拉薩尼木縣。18歲時,兩人因為同時考入西藏大學藝術系美術班而相遇。在這個班里,志同道合的他們成了情侶,大學五年畢業后,又水到渠成地走進了婚姻殿堂、有了自己的愛情結晶。再后來,他們便一起采風,一起養狗,一起創作,一起參展……

幾十年攜手相伴,如今的次仁朗杰和朗頓·德珍已是享譽世界的藏族當代藝術家,作品先后在紐約魯賓博物館、中國美術館、新加坡余欣美術館及意大利、德國、法國等地參加個展及聯展,多幅作品被國內外博物館及個人收藏。

《說獒》次仁朗杰,2008年

時間來到2021年深秋,夫妻二人剛合作完成了32幅繪本《青稞》,日子充實而愜意。恰逢西藏美術館成立,首次館藏作品就有次仁朗杰的《說獒》和朗頓·德珍的《拉薩一角》、《蒙娜麗薩》。

我們的話題由此展開,引出了一段關于人與動物、人與環境的故事。

2005年到2009年,中國興起過一股“藏獒熱”,生長在青藏高原的藏獒受到人們的喜愛和追捧,在各種炒作下,一只體形威猛的藏獒售價高達數十萬元,甚至上百萬元。

那樣火熱的氛圍引起了次仁朗杰的關注:“我從小就喜歡狗,也養過很多狗。藏族的傳統認知里,狗是最接近人類的動物,所以覺得狗不是商品,甚至認為狗死后是可以轉世為人的。”

“說起我們家養的第一只獒也很有趣。那是在2000年的某一天,一只一歲多的小獒不知怎么就自己跑進了我家大門,趕也趕不走,于是我們就只好把它留下了。”

為了養好它,次仁朗杰還專門去請教怎么養獒。他觀察到兩個細節:以前的人養狗,會在蓋房子的時候就專門預留拴狗的位置,狗繩上面會掛一個鈴鐺,有人靠近,狗劇烈移動時鈴鐺就會發出叮叮的響聲,相當于門鈴;養狗人家喜歡在狗的衛生間里鋪滿牛糞灰,狗每次從里面沖出來,身周騰起煙塵,場景特別漂亮。

次仁朗杰歷來就愛養狗,光是藏獒,他家最多的時候就有20多只。“如果十多年前你們來我家,走到巷口就能聞到動物園的味道!”他收藏了很多用于裝飾藏獒的紅毛項圈,“這些長毛里面藏有鐵鉤,動物搏斗的時候一般先咬脖子,所以戴上這個除了美觀威武,還有防范互相攻擊的作用。”

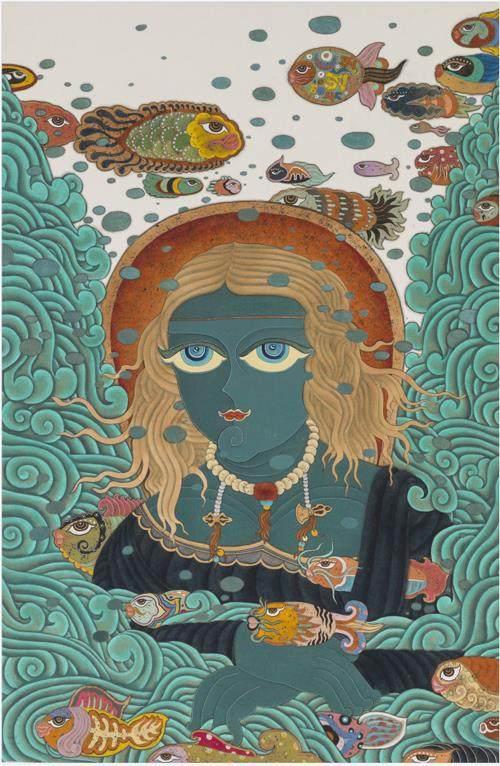

《蒙娜麗薩》 朗頓. 德珍,2013年

只是與其他人養藏獒的目的不一樣,次仁朗杰養獒是為了送給牧區。“因為牧區的獒都被別人買走了,我送給他們會有個協議,就是不能賣。”不僅如此,為了預防狗類疾病,次仁朗杰在送出幼崽之前還會先帶狗狗打疫苗。

2008年,他萌生了創作一幅以獒為題材的作品的念頭,想把自己的反思及個人觀念融合到里面。

雖然已經很熟悉藏獒,為了畫好作品,次仁朗杰還是數次深入基層去做調研,留下許多珍貴的記憶:在山南措美縣古堆鄉時,他發現那里整個鄉都在養狗、賣狗,因為鄉長說五頭牦牛都不如一條藏獒的經濟價值;有次在牧區,遠遠就看見一頭藏獒沖向自己,他嚇得轉身就跑,跑不多遠藏獒忽然停下了,原來拴獒的繩足有30米長;曾經見到幾戶牧民遷移,后面跟著四五只獒,那個場面蔚為壯觀……

一切準備妥當,他便在老藏紙上畫了24幅大小相同的藏獒。每只藏獒身體上都有一個圓形的綠牌,上面寫著“獒”字,仿佛商品的合格證書,用以暗諷當時對藏獒的各種量化標準,從嘴到軀干到腿,每個標準都直接和金錢掛鉤。

24幅圖分別表現了與獒相關的24類事件。比如,各種新型犬病、藏獒被販運到世界各地、自由生活在高原牧場的獒、藏獒離開適宜的生存環境發生傷人事件、幾十萬元的殘忍配種、明星獒等等。

每一幅圖都代表了那個時代背景下,圍繞藏獒引發的各種問題。

創作過程中,次仁朗杰還運用了中國民間的剪紙元素,再用線將24幅剪好的獒拼連在一起,最終以平面裝置的形式呈現。展出面積根據空間可大可小,反復重疊讓它具有很強的沖擊力。

次仁朗杰原本以為自己只會畫一次藏獒,但今年西藏美術館希望把《說獒》作為本土代表作品之一進行收藏,他便產生了再畫一次的念頭,并命名為《說獒系列二》。

雖然兩個系列在表現形式、材質和裝置方法上都一樣,但內容有一定區別。

“我原本打算深入思考藏獒問題的作品只畫一次就夠了,但這次的收藏機遇給了我創作系列二的動機。既然時代在發展變化,我的《說獒》也可以在舊作傳承的基礎上,加入一些新的元素。如果我畫的系列一是關于獒的預言,系列二就是關于獒現在呈現出來的一些結果。”對此,次仁朗杰已然成竹在胸。

與丈夫相比,朗頓.德珍言辭較少,性格溫柔。她呢喃著講述起自己小時候見到的一個夢幻般的場景:樹上,掛著一撮一撮的羊毛,那是百姓一個一個地祈愿。它們被染成五顏六色,隨風晃動。陽光穿過,給它們鍍上了一層金色的光芒,灑下千絲萬縷彩虹。

她曾用文字描述那個畫面:“如同燃燒般的閃爍著讓我難以計數的色彩,就像是把世間所有美麗的顏色一次性展現在了我的面前。”

而八廓街,那里是拉薩最古老的城區,也是德珍從小玩耍的地方。當時間和空間發生了錯位,兒時的各種記憶便格外動人起來。

德珍沉醉于色彩,也更愛充滿色彩的八廓街。

2009年開始,她把這些童年的夢境和現實的街道結合在一起,完成了一系列對整個八廓街的繪制,取名《印象八廓》,《拉薩一角》便是其中之一。

《拉薩一角》 朗頓. 德珍, 2006年

“蒙娜麗薩作為全世界都認識的一個名人,我想著借用她來宣傳環保、宣傳西藏文化。”她的作品中,很多是表現女性題材的,其中有一個系列就是《蒙娜麗薩》。

其實朗頓·德珍剛開始以蒙娜麗薩做素材時,一年最多畫一幅,有時幾年也不畫,后來能畫成系列卻有一定的偶然因素。

“一些國內外的博物館、專家想要收藏我的作品,他們偶爾會指定我畫一幅與蒙娜麗薩相關的主題。比如西藏是萬水之源,他們就請我畫了一幅《蒙娜麗薩與水》。”

就這樣,朗頓·德珍已經陸續完成8幅蒙娜麗薩系列。

“我還有20多幅和蒙娜麗薩相關的草圖,但主題都是女性與環保,時機到了都會慢慢畫出來。”她笑著說。

朗頓·德珍之所以選擇環保主題,是因為自然生態與藏文化息息相關:“藏族人民對神山圣水的敬畏心本來也源于環保的理念,我們從小接受的教育也是不能隨意破壞環境。”

所以在朗頓·德珍的系列繪畫里,除了人物,還加入了具有西藏特色的古建筑、風景、植物、動物等。

自從2005年去新加坡參加《雪域畫派作品展》之后,朗頓·德珍開始意識到,如果只站在自己熟悉的角度觀察事物,會有很大局限性。

“比如畫《姐妹》,那么尼姑是不是姐妹?同樣畫街道,如果站在高處看,是否會很不一樣?這些都是我重新思考的問題。”

也許,朗頓·德珍的兩段自訴文字最能表達她的所知、所感:“看著那些曾經的作品,把我自己都感動了,我發現我是那樣熾烈地熱愛著自己的民族和她創造的獨特文化。”

“我沉迷其中,用我全部的熱情去表現這些,這當然是非常必要的,但對一個存在了幾千年的文明來說,或許會顯得過于形式和表象。于是我有了新的思考,那種粗獷的線條,斑斕的色彩、隨性的結構所支撐的審美背后所蘊含的創造力究竟來自哪里?又會去向何處?也許我無法去解答,但我可以用我的繪畫方式去理解、想象甚至是揣測。”

3196500218548