厚植生態文化傳承綠水青山

——杭州市林科院助力『森林杭州』建設

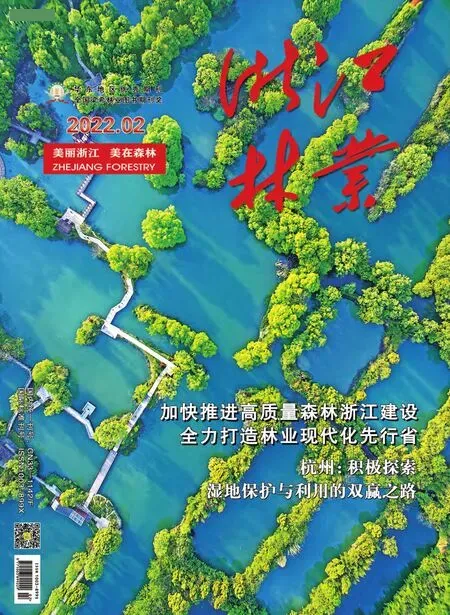

生態文化是生態文明體系的內核,是生態文明建設的靈魂。習近平總書記提出“要加快構建生態文明體系,加快建立健全以生態價值觀念為準則的生態文化體系”。近年來,杭州市林業科學研究院始終遵循“生態文明”和“美麗杭州”戰略,展生態畫卷,譜生態文化,傳青山永續,育文明少年,擦亮生態文化的綠色底色,唱響生態文化紅色贊歌,讓杭州的生態文化綻放金色光芒。

廣植深挖生態載體擦亮生態文化的“綠底色”

隨著公眾生態文明意識的顯著提升,關注生態、關愛森林、關心綠化成為全社會共同心聲,杭州市林科院將“綠化”作為最大民心工程,讓“綠色”成為杭城最顯著最靚麗的標志色。

指導保障生態“綠芯”種苗。緊緊圍繞“種業科技自立自強、種源自主可控”戰略,大力開展生態功能強、健康長壽的鄉土珍貴彩色樹種種質資源、種苗的研究培育,指導全市建成國家林木種質資源庫3 家、國家花卉種質資源庫2 個、國家級林木良種基地3 個,建成市級以上林木種苗保障性苗圃9 家,面積2300畝,設施面積24 萬平方米,年保障供應良種壯苗1000萬株以上,初步形成了覆蓋面廣、布局相對合理、樹種較為全面的保障性苗圃體系,為提升生態文化建設的“綠”底色提供種苗基礎保障。

建立完善自然教育基地。杭州市林科院多次指導國有林場、森林公園建設林業科普基地和自然教育基地,2021年成功申報省級10個,杭州市目前已有國家級自然教育學校(基地)7個、省級18個。2020年,杭州市林科院建成了林業科普展示廳(杭州市青少年林業科普教育基地),主要通過現代化和智能化的設備和VR 體驗,拍攝《瞭望杭州 綠山青山》《走進森林》《飛躍西溪、清涼峰》等生態教育視頻和微電影《守護古樹》,向青少年傳播認識森林、守護森林的生態文化價值觀。2021年已成功申報為省級自然教育學校(基地)。

持續開展生態科普活動。組建了一支黨員志愿科普小分隊,按照“請進來、走出去”的方式,持續開展系列森林文化探索與實踐,走進單位周邊中小學、幼兒園,開展生態科普教育結對共建活動。邀請中小學生走進林科院林業科普教育基地,舉辦“最愛那抹綠”“小昆蟲大世界”“小紅牛大森林”“探索秋天森林的奧秘”等科普活動,主辦森林康養等森林文化學術交流或技術培訓30 余次,參與社區和基層森林食品宣傳16次,普及生態科普知識,唱響森林文化品牌。

拓展豐富生態內涵唱響生態文化“紅贊歌”

委內瑞拉工程由于空預器入口設有空氣旁路,在每臺送風機出口、空預器入口、聯絡風道及旁路風道至煙氣再循環風機處均設有風門,綜合考慮空預器入口彎頭、風門、變徑管等布置,暖風器只能布置在送風機出口水平段上,暖風器疏水口標高約為0.275 m,暖風器疏水箱和疏水泵布置在鍋爐房區域0 m,疏水箱疏水入口標高為5.966 m,暖風器疏水至疏水箱之間存在高差近6 m的垂直U型布置,疏水不能自流到疏水箱內,不能滿足疏水泵的汽蝕余量的要求,導致疏水管道振動、疏水不暢等。

首先對采樣袋空白背景樣品采集;然后將試驗樣板放入容量10 L的采樣袋中,充入60%氮氣,密閉后放入65℃烘箱中恒溫2 h。使用采樣泵和捕集管收集樣品,采用氣相色譜和液相色譜分別對揮發性有機組分和醛酮進行測定。通過數據處理獲取常規VOC八項物質的濃度[3]。

在白羽肉雞養殖過程中,隨著白羽肉雞養殖數量的增加,白羽肉雞相關的傳染性疾病和非傳染性疾病大發生與流行越來越多。白羽肉雞傳染性疾病的感染率和死亡率均較高,給白羽肉雞養殖業造成嚴重的經濟損失。

助力推進“心中播綠”。參與杭州市組織的世界濕地日、“愛鳥周”暨野生動物保護宣傳月、“生態日”、植樹節等形式多樣的生態科普宣傳,助力推進“心中播綠”行動。參與尋找杭州市“最美古樹”“最美森林古道”等最美系列行動,組織開展“最美竹鄉”,充分調動全民主動性、積極性、創造性,弘揚“愛綠、護綠、興綠”良好風尚,其中中英文版的《杭州美麗竹鄉》一書還在2018年的世界竹藤大會亮相,受到了中外代表的一致好評。

金色代表了榮譽,承載信任和期待。杭州市林科院多年來對生態建設的努力得到了肯定,先后榮獲全國生態建設突出貢獻先進集體、生態省建設突出貢獻三等功、美麗杭州建設突出貢獻等榮譽稱號,2021年又獲得了浙江省生態文化建設突出貢獻先進集體。

習近平總書記提出“讓城市融入大自然,讓居民望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。山、水、鄉愁凝聚的是文化美,體現的則是生態文化內涵,為拓展豐富生態文化內涵,杭州市林科院依托杭州市林水志愿服務隊,將紅色的林業科技志愿服務融入生態文化的范疇,促進林業生態的“綠”與志愿服務的“紅”相輔相促。

積極參與“植綠添綠”。圍繞“碳達峰、碳中和”目標,積極參與形式多樣化、渠道多元化、時間常年化義務植樹活動,提升市民植綠、護綠、愛生活的生態文明素養。積極參與各級植樹活動和“亞運林”病蟲害防治,先后組織“踐行兩山理論·推進百萬畝國土綠化”、“紅馬甲綠行動”共建楠木林、“綠色傳遞為愛播種”珍貴樹種進校園等植綠活動。

可溶性污染就是能夠通過溶解滲入地下水,從而形成污染群。污染群的大小和水文及污染物的排放量有關。地下水的而流動會將污染群滲透到不同的區域,甚至還會波及江、河、湖、海等水域。

傳承創新生態魅力打造生態文化“金名片”

組織開展“愛綠護綠”。持續推進珍貴彩色樹種進村莊、花卉園藝進社區(村居),每年舉辦“書香換花香”、家庭園藝講座、社區插花培訓、社區“植滕節”活動,參與人員超過1000 人次,扮靚美麗多彩的杭州生態。持續推進基層結對共建,在淳安泥腳嶺村種下10畝香榧“黨建示范林”,大源村種下156 顆香榧“致富果”,浪川古村種下200株櫻花和海棠。在臨安區蒲村種下1000株油茶樹、30畝香榧林,還為桐廬縣堯山村送去2100 株大青梅種苗,在推進生態建設的同時促進共同富裕。

理論先行,生態文化研究走在前列。前瞻性地開展城市森林保健功能監測與評價研究,建立了城市森林生態保健功能定位監測網和城市森林保健功能綜合評價指標體系,首次提出了城市森林保健功能綜合指數,參與建設國家級生態定位站點2個,建成省級清新空氣監測站1個。建立浙江省老年醫學重點實驗室杭州森林康養研究中心,開展的森林對大氣質量改善、與人身心健康關系以及森林療養基地認證相關研究在中國森林療養杭州國際研討會得到肯定,發布中國森林療養《杭州宣言》,成為首批城市森林國家創新聯盟理事單位。

參與展會,生態文化傳播光彩奪目。善于結合各類大型生態會展,搭建傳播載體和媒介,加快杭州生態文化傳播速度和廣度。派出3名科技骨干參與2019年北京世園會,“杭州市城市主題日”活動的游客量超過20萬人次,“杭州元素”的“富春山居圖”驚艷國內外游客;2021年征集230個杭州花博會展品參加第十屆上海花博會,展品獲獎總數占浙江省的54.5%,在“浙江日”期間還發放杭州市生態建設和濕地水城的宣傳冊及團扇1000余份,充分展示了杭州以花興業、以花美景、以花惠民的成就。

探索實踐,生態文化轉化經濟效益。依托林科院科研團隊,每年開展科技培訓和科技下鄉活動20 余期培訓近萬人次,發放各類宣傳資料2萬余份,“上山入林”為基層林農送技術、送物資、送人才,將林業生態文化向基層輸送和輻射。深入研究和宣傳推廣產業生態化、生態產業化綠色發展模式,推動生態經濟發展,實施“一畝山萬元錢”科技富民行動62.95萬畝,產值60.27 億元,有效打通了“兩山”轉化通道,打造“兩山”綠色銀行的“杭州模式”,讓產業結構變“輕”,發展模式變“綠”,經濟質量變“優”,讓“綠水青山”與“金山銀山”相得益彰。

生態興則文明興,生態衰則文明衰。杭州市林科院將繼續堅持綠水青山就是金山銀山理念,加速林業科技在生態文化的傳播、運用和推廣,推動綠色低碳發展、提升生態系統質量和穩定性中的支撐作用,助力“雙碳”目標實現。