篆書的演變(一)

篆書從商朝使用到秦朝,是象形性較高的書體。先出現的文字叫大篆,包括甲骨文、金文、籀文。后出現的文字叫小篆,小篆是秦始皇實施書同文時,由丞相李斯編寫的字體。

甲骨文是刻在烏龜殼和獸骨上的文字,商朝時被王室貴族用于占卜、記事。從書法的角度看,甲骨文已經具備了書法的用筆、結字、章法三個基礎要素。甲骨文用筆線條嚴整瘦勁,由于甲骨文是用刀刻,起刀和收刀直起直落,多數線條出現中間稍粗兩端略細的特征,富有立體感。刀刻在堅硬的龜甲或獸骨上,筆畫多直線多方折,曲線也是由短的直線接刻而成。

在甲骨文中,原始圖畫文字痕跡和象形意義比較明顯。

金文是鑄造在青銅器上的文字,也叫“銘文”“鐘鼎文”。按文字的演變可以把金文分為早期、中期和成熟期。《大盂鼎》記載了周朝第三任君王周康王在冊命盂時的訓誥,共291字。《大盂鼎》書法體勢嚴謹,質樸平實。銘文屬于金文早期不完全成熟的文字,其中“異、殷、土、其”等字,與甲骨文寫法相同。《散氏盤》又稱《夨人盤》,共357字,是金文中期的代表,記錄了夨人付給散氏田地的契約。《散氏盤》文字已經符號化,筆畫粗獷豪放,方整中含有圓意,打破對稱平正的慣例。字勢左高右低,向右下傾斜。《散氏盤》字體拙樸、拙實、拙厚、拙勁,有金屬的凝重,也有草書的流暢,筆勢飛舉呈現渾然天成的美,開草篆先河。

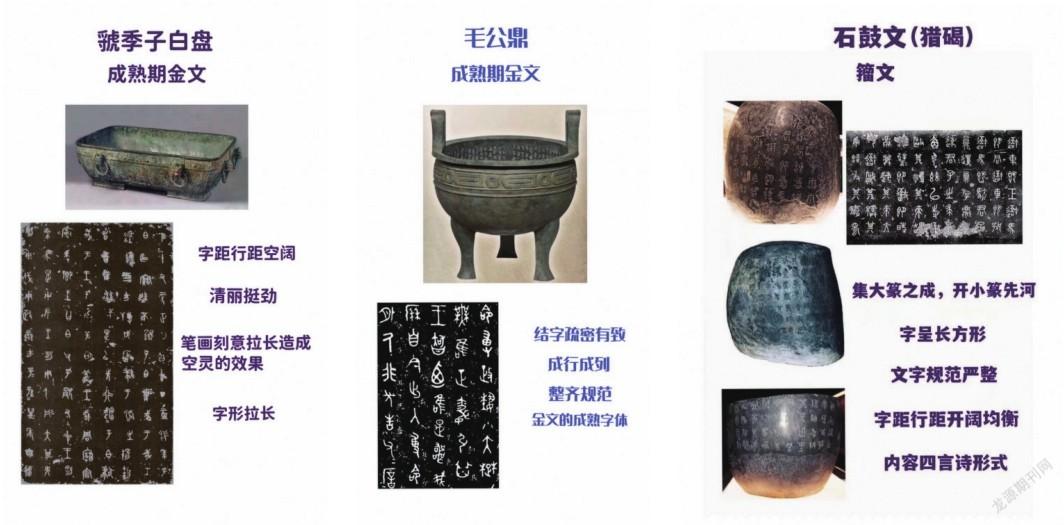

秦始皇統一中國以前,不僅各國的文字寫法不同,就是同一國內,字的寫法也會有差別,金文中的“道”字每個寫的都不相同。《虢季子白盤》,共111字,金文中記述了周宣王時期,虢國君王的兒子子白打敗獫狁(匈奴的先祖),周宣王表彰他的功績專門鑄造此盤來紀念。《虢季子白盤》章法疏朗清雅,字距行距空闊,每個字既有獨立性,又有呼應顧盼之勢。金文清麗挺勁,一些筆畫刻意拉長造成空靈的效果。字形拉長向小篆的方向發展,已接近籀文的寫法。《虢季子白盤》和《毛公鼎》都屬于成熟的金文。《毛公鼎》是青銅器中銘文最多的,共498字,結字疏密有致,成行成列,在審美上追求整齊規范。強有力的線條與井然有序的章法,呈現端莊宏大的周王室氣魄。作為金文的成熟字體,《毛公鼎》銘文已經摒棄了象形的裝飾意味,線條更加沉雄質樸具有內涵,字體修長均勻對稱。《大盂鼎》《散氏盤》《虢季子白盤》《毛公鼎》被稱為青銅器四大國寶。

籀文是大篆到小篆的過渡字體,相傳周宣王的太史史籀,為小朋友們編錄了識字課本《史籀篇》,其中的文字便命名為“籀文”。《史籀篇》早已遺失看不到,現存的籀文是《石鼓文》。《石鼓文》又稱“獵碣”,秦國遺物,是我國現存最早的石刻文字,因文字刻在10個鼓形的石頭上,所以稱為石鼓文。石鼓文集大篆之成,開小篆先河,是介于大篆和小篆之間的字體。文字規范嚴整,呈長方形,字距行距開闊均衡,氣韻淳古,樸茂自然。

3796500218590