應(yīng)用新技巧維持經(jīng)睫狀體平坦部閉合式玻璃體切除手術(shù)術(shù)后白內(nèi)障手術(shù)中前房穩(wěn)定性的安全性

吳曉方,黃 丹,曹文捷,裴 穎

(1.上海健康醫(yī)學(xué)院附屬嘉定區(qū)中心醫(yī)院,上海 201800;2.吉林大學(xué)第二醫(yī)院,吉林 長春 130000)

經(jīng)睫狀體平坦部閉合式玻璃體切除手術(shù)(PPV)已成為治療大多數(shù)眼底疾病主流且行之有效的方法。Feng等[1]許多相關(guān)文獻(xiàn)中報道,加速白內(nèi)障的形成是PPV術(shù)后常見的并發(fā)癥之一。白內(nèi)障常作為患者PPV術(shù)后再次視力下降而就診的原因,其發(fā)生率為57%~79%,而一旦PPV術(shù)中需要進(jìn)行玻璃體腔內(nèi)硅油填充,白內(nèi)障的發(fā)生率高達(dá)100%[1-2]。PPV術(shù)后并發(fā)白內(nèi)障的手術(shù)難度和復(fù)雜程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于單純老年性白內(nèi)障手術(shù)。主要困難在于進(jìn)行晶狀體超聲乳化和注吸(I/A)操作時前房深度不穩(wěn)定,其原因包括:首先,PPV手術(shù)中進(jìn)行周邊玻璃體切除時常需要“頂壓”動作,會造成術(shù)眼懸韌帶松弛、懸韌帶損傷甚至后囊膜破裂;同時,因手術(shù)創(chuàng)傷術(shù)后常伴虹膜后粘連,造成“小瞳孔”;而最主要的原因是玻璃體支撐的缺失。近年來,有學(xué)者提出“反向瞳孔阻滯”的概念,即當(dāng)完成透明角膜切口后,前房房水部分自切口流出,因壓力差后房水進(jìn)入前房補充,而當(dāng)超乳針頭進(jìn)入前房,在灌注壓的作用下,虹膜隔和晶狀體前囊膜緊密貼附,造成前后房不能溝通,此時因后房房水已流失了一部分,后房壓力低,使前房進(jìn)一步加深。這一現(xiàn)象經(jīng)常出現(xiàn)在PPV術(shù)后白內(nèi)障手術(shù)過程中,不但常常引起患者眼睛疼痛難忍,而且手術(shù)難度加大,手術(shù)中易發(fā)生晶狀體脫位、后囊膜破裂甚至晶狀體核塊掉入玻璃體腔內(nèi)等嚴(yán)重并發(fā)癥。因此,越來越多的術(shù)者開始關(guān)注PPV術(shù)后白內(nèi)障手術(shù)過程中如何維持前房穩(wěn)定的問題,其中有人提出使用沖洗針頭將平衡鹽溶液(BBS)通過虹膜后表面和晶狀體前囊膜之間的間隙注入后房,以解除“反向瞳孔阻滯”,維持前房及眼內(nèi)壓穩(wěn)定。本文旨在觀察該技巧應(yīng)用中的手術(shù)安全性及手術(shù)并發(fā)癥的情況。

1 資料與方法

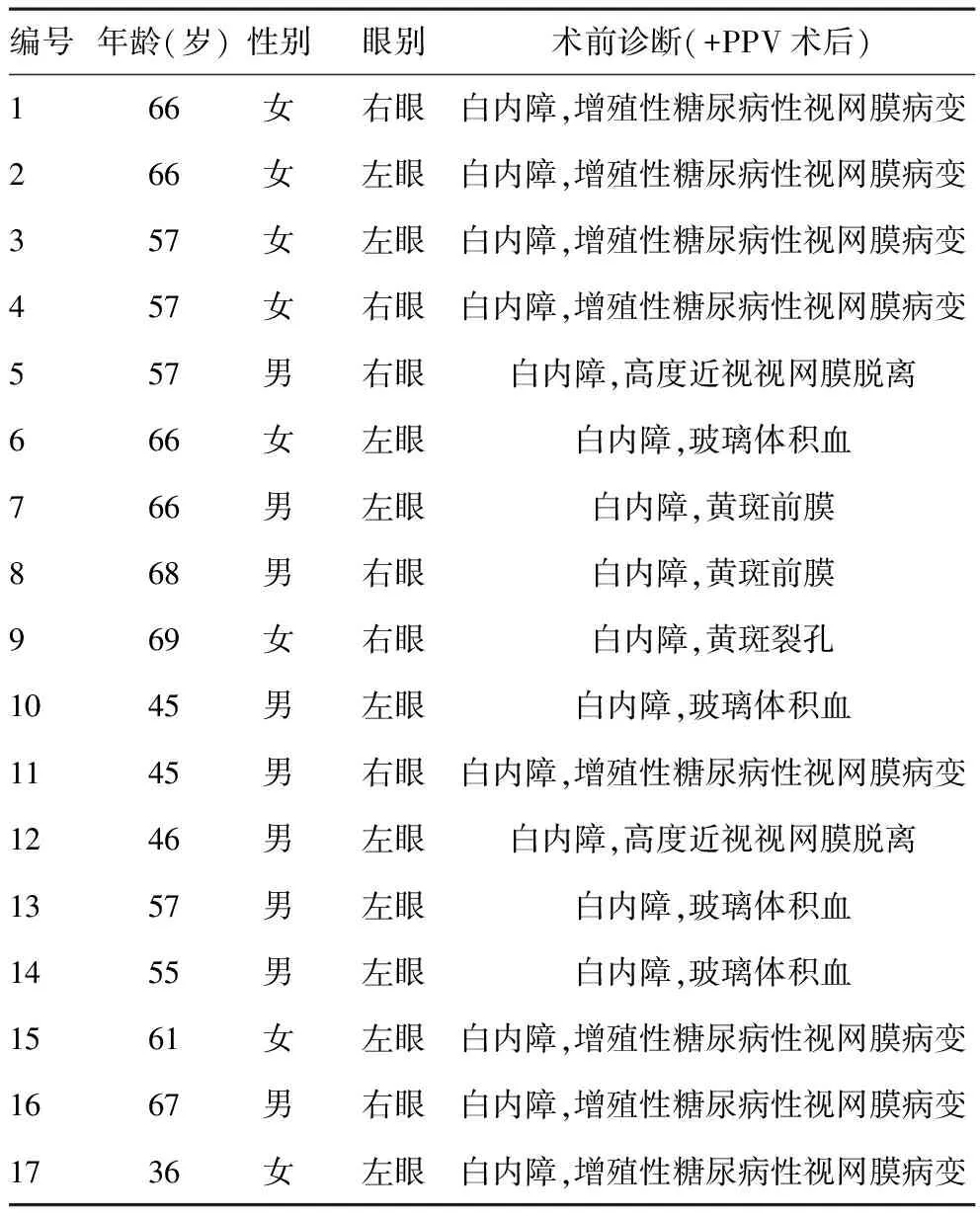

1.1一般資料:回顧性研究2020年1月~2020年10月我院眼科收治的PPV術(shù)后進(jìn)行白內(nèi)障的手術(shù)患者15例17眼,其中女7例8眼,男8例9眼,其中雙眼患者2例,單眼患者13例;年齡36~67歲,平均(57.4±10.3)歲。見表1。納入標(biāo)準(zhǔn):①均在我院或外院因視網(wǎng)膜疾患行PPV手術(shù)且術(shù)后視網(wǎng)膜復(fù)位良好;②符合白內(nèi)障診斷標(biāo)準(zhǔn)并理解和積極要求手術(shù)。排除標(biāo)準(zhǔn):合并全身嚴(yán)重疾患不能耐受眼科手術(shù)的。所有患者均術(shù)前充分溝通并簽署手術(shù)知情同意書。本次研究經(jīng)過本院醫(yī)學(xué)倫理委員會同意。

表1 手術(shù)患者基本情況

1.2方法

1.2.1手術(shù)方法:所有手術(shù)均由同一熟練手術(shù)醫(yī)生完成,圍手術(shù)期常規(guī)左氧氟沙星滴眼液點術(shù)眼預(yù)防感染,術(shù)前1天雙眼淚道沖洗,手術(shù)當(dāng)天監(jiān)測血壓。術(shù)前0.5 h給予復(fù)方托吡卡胺滴眼液(美多麗)充分散瞳術(shù)眼、4 mg/ml 鹽酸奧布卡因滴眼液(倍諾喜)表面麻醉;常規(guī)開瞼器開瞼,角膜緣135°行3.0 mm透明角膜切口,前房內(nèi)注入黏彈劑 DisCoVisc(愛爾康,美國)以維持前房和保護(hù)角膜內(nèi)皮細(xì)胞,撕囊鑷行連續(xù)環(huán)形撕囊(CCC)直徑約5.0~5.5 mm,角膜緣近2點位行角膜側(cè)切口,行水分離和水分層。PPV術(shù)后白內(nèi)障手術(shù)中,適當(dāng)降低灌注液(BBS)瓶身高度,在劈核器的輔助下進(jìn)行超聲乳化。使用吸除殘留的晶狀體皮質(zhì),囊袋內(nèi)注入DisCoVisc后推注IOL。I/A手柄吸除黏彈劑 DisCoVisc。透明角膜切口基質(zhì)層注水以水密閉合切口。術(shù)畢,適量妥布霉素地塞米松眼藥膏(典必舒)涂術(shù)眼,單眼罩。

在進(jìn)行超聲乳化過程時,應(yīng)密切觀察前房深度。一旦出現(xiàn)前房加深和晶狀體虹膜膈后退的情況,先移開超乳針頭,再通過主切口用沖洗針頭將BBS緩慢輕通過虹膜和晶狀體前囊膜之間的空隙注入后房,當(dāng)后房壓力及前房深度恢復(fù)正常后,繼續(xù)進(jìn)行超聲乳化的手術(shù)步驟。在Phaco和I/A、注吸黏彈劑時一旦再次出現(xiàn)前房加深的情況,可以重復(fù)使用這一技巧維持前房穩(wěn)定,直至手術(shù)結(jié)束。見圖1。

圖1 通過主切口將BBS緩慢通過虹膜和晶狀體前囊膜之間的空隙注入后房

1.2.2觀察指標(biāo):記錄手術(shù)中晶狀體懸韌帶、后囊膜完整性及IOL植入情況,術(shù)后隨訪1~6個月,觀察眼壓情況、角膜情況、前房深度、IOL位置等情況。

2 結(jié)果

2.1手術(shù)情況:本研究PPV術(shù)后白內(nèi)障患者15例17眼使用了上述手術(shù)技巧,其過程見圖1。17眼的白內(nèi)障手術(shù)過程均使用了沖洗針頭將BBS注入虹膜后表面和晶狀體前囊膜之間這一手術(shù)技巧,成功維持了前房穩(wěn)定和后房壓力,整個過程中患者無不適,無1眼出現(xiàn)后囊膜破裂或晶狀體核掉入玻璃體腔內(nèi)的情況,均順利Ⅰ期植入IOL。

2.2手術(shù)前后眼壓對比:患者術(shù)前眼壓16.10~19.11(平均14.80±1.55)mmHg,術(shù)后第1天、第1周、第1個月、第3個月眼壓分別為12.20~18.20(平均15.01±1.60)mmHg、13.22~14.12(平均15.34±2.26)mmHg、13.61~17.78(平均15.14±2.33)mmHg、14.00~19.32(平均16.5±1.44)mmHg,手術(shù)前后各時間點眼壓比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P=0.164)。

2.3術(shù)后眼部檢查:術(shù)后第1天,17眼均IOL在位居中,其中6眼角膜水腫,與術(shù)前晶狀體混濁嚴(yán)重程度直接相關(guān),術(shù)后1周復(fù)診,6眼角膜均恢復(fù)透明。隨訪期間,眼前節(jié)檢查無異常,無葡萄膜炎反應(yīng),IOL均位于囊袋內(nèi)。術(shù)后6個月復(fù)診時,其中3眼后囊膜輕度混濁,患者無不良主訴。

3 討論

晶狀體懸韌帶松弛和玻璃體支撐力的喪失使PPV術(shù)后白內(nèi)障手術(shù)復(fù)雜困難,主要體現(xiàn)在超聲乳化和I/A過程中前房的突然加深和后囊膜的波動,從而引起懸韌帶損傷甚至斷裂、后囊膜破裂、晶狀體核塊掉入玻璃體腔內(nèi)等一系列并發(fā)癥。在白內(nèi)障手術(shù)完成透明角膜主切口后,部分房水自切口流出,因壓力差后房水進(jìn)入前房補充,而當(dāng)超乳針頭進(jìn)入前房,在灌注壓的作用下,虹膜隔和晶狀體前囊膜緊密貼附,造成前后房水不能溝通,此時因后房壓力低,會導(dǎo)致前房更深,進(jìn)一步增加手術(shù)操作的難度。

目前有學(xué)者提出各種方法解決上述問題,Akinci等[3]提出,通過降低瓶身高度以降低前房灌注,從而降低前房壓力,這個方法一定程度上緩解了前房持續(xù)加深的狀態(tài),但前房壓力整體仍高于后房壓力,還是會引起“反向瞳孔阻滯”,并不能完全解決問題,并且長時間瓶高過低也會降低超聲乳化的效率。Yu等[4]提出,將晶狀體核旋轉(zhuǎn)至前房后再進(jìn)行白內(nèi)障操作,進(jìn)而降低晶狀體對后囊膜的壓力以保護(hù)后囊膜,這一方法在臨床操作中也較為常見,但是這樣操作將明顯損傷角膜內(nèi)皮細(xì)胞、加重前房炎性反應(yīng),可引起術(shù)后較嚴(yán)重的角膜水腫,甚至角膜內(nèi)皮失代償。Mohammadpour[5]提出,在白內(nèi)障手術(shù)前先經(jīng)睫狀體平坦部穿刺做后灌注,在手術(shù)中通過調(diào)整灌注液流量以調(diào)整后房壓力,達(dá)到維持前房深度穩(wěn)定的作用,避免出現(xiàn)前房加深的情況,手術(shù)過程也更為安全。但這一操作不僅會增加手術(shù)創(chuàng)傷,對手術(shù)醫(yī)生要求也比較高[6],如果晶狀體混濁明顯,手術(shù)醫(yī)生很難判斷后灌注是否成功進(jìn)入玻璃體腔內(nèi)[7-8],并且手術(shù)過程中需要反復(fù)調(diào)整后灌注的壓力以緩解反復(fù)波動的前房深度,增加了手術(shù)操作步驟[9-11]。而后灌注也可能引起出血、醫(yī)源性視網(wǎng)膜脫離甚至爆發(fā)性脈絡(luò)膜出血等情況。另外還有一種方法是利用劈核器或者I/A手柄抬起虹膜使前后房溝通[12],但是這一操作可能會造成正在進(jìn)行超聲乳化的晶狀體核塊或者皮質(zhì)跟隨灌注液一起沖入后房[13-14]。

本研究中的新技巧安全、有效,前房加深和晶狀體虹膜膈后退時,先移開超乳針頭,用沖洗針頭將BBS經(jīng)虹膜和晶狀體前囊膜之間的空隙緩慢、輕柔的注入后房,增加后房壓力以維持前房穩(wěn)定。在進(jìn)行這項操作時,也應(yīng)注意以下幾點:①須使用黏彈劑自帶的沖洗針頭將BBS注入后房;②注入后房液體必須為BBS,以避免其他液體造成視網(wǎng)膜毒性反應(yīng),保護(hù)好視網(wǎng)膜;③為避免造成睫狀體損傷,注入BBS時動作須輕柔緩慢;④當(dāng)術(shù)眼合并懸韌帶損傷、斷裂等情況時,操作須更加緩慢小心,同時密切關(guān)注懸韌帶的情況;⑤后房壓力升高明顯時,患者可能出現(xiàn)頭痛難忍甚至全身不適的情況,此時應(yīng)當(dāng)暫停操作,必要時輕壓主切口后唇,放出部分灌注液以緩解眼內(nèi)壓力。在我院進(jìn)行手術(shù)的17眼中均用此技巧維持前房穩(wěn)定,17眼均手術(shù)順利,成功植入IOL。

綜上所述,這項手術(shù)技巧易學(xué)、好操作,術(shù)中及術(shù)后無不良反應(yīng),有效維持了手術(shù)中前房的穩(wěn)定,降低了手術(shù)難度,非常適用于PPV術(shù)后復(fù)雜的白內(nèi)障手術(shù),對于前房比較深的高度近視眼患者,本文中病例數(shù)略少,之后將觀察更多的病例及遠(yuǎn)期手術(shù)效果進(jìn)行進(jìn)一步評價和證實。