延續賦能教育結合專病一體化隨訪干預對炎性反應性腸病患者治療效果及IBDQ評分、SCL-90評分的影響

張 妍

(天津市人民醫院消化內科,天津 300131)

炎性反應腸病主要包括克羅恩病以及潰瘍性腸病,發病機制尚不明確[1]。近年來分子生物學認為,腸道蛋白酶的水解作用異常升高,患者的蛋白酶以及抗蛋白酶比例失衡,造成腸道蛋白水平異常,構成了患者的疾病病理基礎[2]。流行病學認為,炎性反應性腸病常見于中青年,患者病情較長,長期的腸道炎性反應造成患者的生理、心理的嚴重失衡,負面情緒的增加嚴重干擾患者的應激反應,造成內皮細胞的損傷,炎性反應呈級聯增加[3]。延續賦能教育結合專病一體化隨訪干預,通過對患者的量化干預措施[4],從患者的心理、生理以及行為方式等多種角度展開系統化干預,通過鼓勵、疏導以及傾訴為患者解除心理焦慮,促進患者的康復[5]。本研究通過延續賦能教育結合專病一體化隨訪干預對炎癥性腸病患者療效及IBDQ評分、SCL-90評分的影響研究,為臨床治療提供科學依據。

1 資料與方法

1.1一般資料:選取2018年5月~2019年5月在我院診斷治療的炎癥性腸病患者80例作為研究對象,其中男37例,女43例,年齡31~62歲,平均(47.36±1.05)歲,體重指數平均為(24.13±2.35)kg/m2;根據2014 ECCO第二版歐洲循證共識:炎性反應性腸病機會性感染的預防、診斷和處理分級[6],輕度患者25例,中度患者27例,重度患者28例;文化程度:小學及以下29例,中學或中專25例,大專及以上26例。依據隨機分組原則,使用隨機數字表將患者隨機分為觀察組和對照組各40例,兩組患者的性別、年齡、文化程度、體重指數、疾病嚴重程度差異無統計學意義(P>0.05)。所有患者簽署知情同意書,并經本醫院倫理委員會論證通過。

納入標準:①所有患者均符合炎性反應性腸病診斷標準[6];②所有患者均簽署知情同意書。排除標準:①心、肝、腎功能嚴重不全者;②存在交流障礙的患者;③不配合本研究方案患者。

1.2研究方法:觀察組患者采取延續賦能教育結合專病一體化隨訪干預,對照組患者采取延續賦能教育干預,兩組患者的干預時間均為12 w。

延續賦能教育:首先由干預人員、醫生、心理咨詢師以及營養師組成炎性反應性腸病患者管理小組,根據患者的文化程度分為3個等級的個性化教育方案,針對不同文化程度人員因地制宜制定健康教育任務;同時在患者之間成立患者互助小組,選舉患者中成績優秀、性格開朗以及表達能力較強的為組長,協助醫護人員完成延續賦能教育干預。患者出院后,通過電話、微信以及居家方式等對患者開展出院后延續干預,對患者開展賦能健康教育,主要內容包括:每日定時測量體溫;囑患者每日進行蒸煮燜燉等烹飪方式,降低油炸等;指導患者正確進行灌腸家庭干預;保證患者的個人衛生,避免感染發生;生活方式指導,對患者的生活方式展開問卷調查,指導患者戒煙限酒,開展適宜鍛煉;心理壓力指導和疏導,指導患者的家屬給予患者積極的心理幫助,降低患者的心理壓力。

專病一體化隨訪干預:在上述訪視過程中優化訪視內容,主要從患者的電話訪視、家庭訪視、門診復診以及網絡隨訪等4個方式進行,在對患者進行電話隨訪的過程中要努力傾聽患者的需求,如果遇到患者的病情突變時應該給予準確及時有效的健康指導,通過對患者的電話指導,由專病管理護士對患者的病情及時進行監控,促進患者的康復。電話隨訪的要求為在對患者進行出院后3 d進行第一次隨訪,在對患者進行家庭訪視、復診7 d后對患者進行電話隨訪。同時在隨訪過程中要保證每周對患者進行通話一次,主要內容包括患者的近況以及家庭指導和干預效果觀察。對患者家庭訪視中,要求在患者出院后70 d內完成首次訪視,首次訪視完成后要求每1~2個月對患者進行家庭訪視一次,隨訪過程中主要對患者的生理心理以及生活的認知行為進行一對一訪談,訪談過程中要對患者明確目前生理、心理存在的問題,并提出合理化建議,促進患者的自我管理效能。在對患者進行復診以后,對患者及時設立專病門診,要求專科醫師根據患者的電子檔案及時進行治療方案的優化,同時根據患者的病情變化及時制定復診計劃。網絡隨訪主要是依托患者的微信群,定時對患者進行炎性反應性腸病的相關知識推送,同時通過治療成功患者的現身說法分享疾病管理中的經驗和失誤。

1.3觀察指標

1.3.1兩組患者復發情況比較:分別對患者的1年隨訪中的復發情況進行比較。

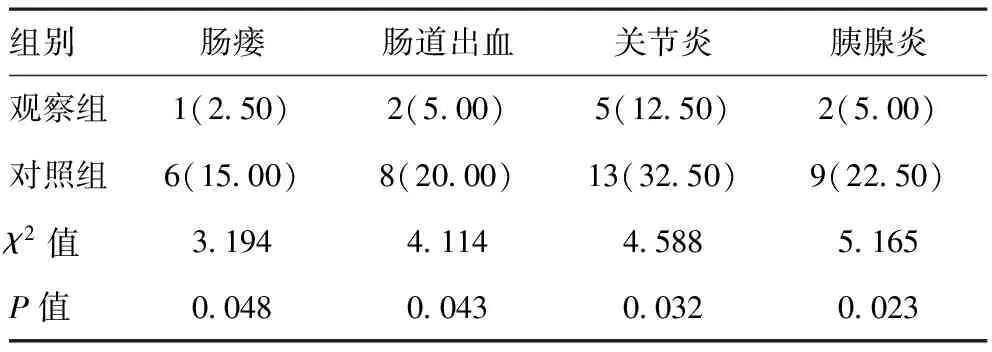

1.3.2兩組患者不良事件發生率比較:分別對兩組患者的不良事件(包括腸瘺、腸出血、關節炎、胰腺炎)發生情況進行比較。

1.3.3兩組患者干預前、干預后SCL-90評分比較:SCL-90量表[7]主要通過對患者的軀體化、強迫癥狀、人際關系以及抑郁和焦慮、敵對、偏執、精神病性、恐怖等進行評分,分值越高患者的負面情緒越高。

1.3.4兩組患者干預前、干預后生活質量比較:生活質量評估采用中文版的炎性反應性腸病生活質量量表(IBDQ評分)[8]進行評估,主要通過對患者的腸道癥狀、全身癥狀、情感功能以及社會功能進行評估。

2 結果

2.1兩組患者復發情況比較:觀察組患者的復發率5.00%(2/40)顯著低于對照組患者的25.00%(10/40),差異有統計學意義(χ2=6.271,P=0.012)。

2.2兩組患者不良事件發生率比較:觀察組患者發生腸瘺、腸出血、關節炎以及胰腺炎等不良事件情況顯著低于對照組患者,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者不良事件發生率比較[n(%),n=40]

2.3兩組患者干預前、干預后SCL-90評分比較:干預前,兩組患者的軀體化癥狀、強迫癥狀、人際關系以及抑郁和焦慮、敵對、偏執、精神病性、恐怖等情況差異無統計學意義(P>0.05);經過干預后,除精神病性外兩組患者的軀體化癥狀、強迫癥狀、人際關系以及抑郁和焦慮、敵對、偏執、恐怖等情況得分均比干預前顯著下降,且觀察組患者的軀體化癥狀、強迫癥狀、人際關系以及抑郁和焦慮、敵對、偏執、精神病性、恐怖等情況得分均小于對照組患者,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的干預前、后SCL-90得分情況比較分)

2.4兩組患者干預前、干預后生活質量評分比較:干預前,兩組患者的IBDQ評分差異無統計學意義(P>0.05);經過干預后,兩組患者的IBDQ評分均比干預前顯著下降,且觀察組患者的IBDQ評分顯著低于對照組患者,差異均有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者干預前、干預后生活質量IBDQ評分比較分)

3 討論

炎性反應性腸病患者的發病機制尚不明確,目前認為腸道上皮黏膜細胞的損傷是其重要的病理生理依據[9]。正常的腸道黏膜組成了患者的腸道屏障,腸道黏膜上皮細胞、腸道菌群以及黏液處于相對穩定狀態,在腸道黏膜的表面附著有腸絨毛,腸道上皮細胞以及固有層共同向患者的腸腔進行突起,而此時腸上皮絨毛與患者的固有層之間形成的隱窩稱之為Lieberkühn隱窩[10]。在正常機體中,該隱窩的肝細胞通過新陳代謝以及細胞增殖的方式分化形成相應的杯狀細胞、潘氏細胞以及內分泌細胞,對在新陳代謝中凋亡的細胞進行補充,而當機體處于異常情況下,患者的腸道細胞的增生情況處于異常,患者的腸道新陳代謝功能異常,表現為腸道相關癥狀產生[11]。而在對炎性反應性腸病患者的治療中,主要通過使用阿片類藥品進行緩解性治療,有些患者則需要長期進行腸道營養治療,流行病學調查顯示炎性反應性腸病患者以青壯年為主,長期的治療造成患者的負面情緒升高,組織應激反應相對增加[12],所以在治療中此類患者作為社會的支柱如何面對反復性治療,如何控制癥狀成為目前治療的關鍵。所以,在對此類患者的治療結束后,及時采取有效的延續性護理措施成為影響患者生命質量的關鍵性因素[13]。

本研究中,通過對患者的不良預后風險進行評估,觀察組患者的隨訪期間不良事件的發生情況顯著低于對照組,疾病復發情況顯著低于對照組。分析認為在對患者進行治療后的延續性護理過程中,觀察組采取專病一體化隨訪模式,該隨訪模式下需要通過患者、護士、醫生、營養師,社會工作者、心理治療師等多學科不同專業的人士協同進行管理,不同專業的管理人員之間通過醫療以及非醫療的合作,可以對患者的并發癥進行有效預防;多學科的專病一體化的隨訪模式,改變的不僅是護理人員的延續性工作,它更強調于實施有規律的多學科團隊治療,專科醫師可以通過與非醫學專業的其他團隊成員進行相互溝通,探討疾病的診斷以及治療,而非醫療專業的人員可以通過對患者的治療過程中可能存在的社會心理等多方面的因素及時進行干預措施,使患者在享受醫療專業技術指導的同時也可以獲得非專業的信息化支撐;患者的社會情感得到有效保護,促進患者能夠有效地識別積極的信息,有效規避不良的生活方式以及生活信息,而在生活中通過患者的自覺性的針對炎性反應性腸病全身癥狀,腸道癥狀等多種目標性的干預,確保了患者不良風險以及復發情況的有效降低[14]。王潔等[15]通過對患者的專病一體化的隨訪管理,患者的生命質量顯著提升。而本研究中,通過對患者出院后的生命質量以及SCL-90評分比較,患者的生命質量顯著提升,與以上研究相互印證。

綜上所述,延續賦能教育結合專病一體化隨訪干預對炎性反應性腸病患者的復發情況以及不良風險事件發生率顯著下降,患者的IBDQ評分、SCL-90評分顯著改善。