城市軌道交通列車晚出庫情況下的行車組織探討

邱丁丑

(廈門軌道交通集團有限公司,福建廈門 361000)

1 引言

隨著城市軌道交通智能化程度提高,設備設施不斷增加,影響城市軌道交通運營的故障類型也隨之增多。例如當供電系統的可視化接地柜無法遠程分閘時,需要人工進行現場分閘,從而導致正線接觸網無法及時完成送電,進而影響列車出庫和后續的行車組織。對于突發事件、故障導致列車晚出庫情況,需要行車調度員臨時調整軋道方案、變更行車計劃,在最短時間內恢復按圖行車,減小故障事件對運營服務的影響。

在面對突發故障情況下,行車調度員不僅需要對故障點進行處置,還需臨時對全線列車進行調整、決策行車調整方案,短時間行車調度員易出現臨時方案預想不充分、行車調整缺乏全局意識、執行過程中反復變更調整計劃等問題,因此對城市軌道交通列車晚出庫情況下行車組織研究顯得尤為重要。目前,國內外對列車晚出庫情況下的行車組織研究較少,本文通過對軋道組織、小交路折返點、場段出車作業等因素進行闡述分析,以廈門地鐵2號線為實例進行探討、研究。

2 列車晚出庫下的行車組織原則

列車晚出庫會影響正線首班車的正常運營,行車調度員需根據晚出庫時間,遵循“安全、正點、便捷、高效”的原則,進行行車組織調整,具體如下。

(1)安全第一。在列車晚出庫情況下進行行車組織調整時,必須把安全放在首位,杜絕追求“快速復圖”而忽視“安全第一”。軋道車仍需加強線路瞭望,確認隧道結構、區間設備、區間作業遺留物等相關情況,確保運營安全,防止發生次生事故。

(2)保證首班車正點。首班車正點投入運營,是滿足廣大市民群眾高質量出行需求的保證,關乎乘客服務質量的高低。正常情況下,地鐵首班車不允許晚發。

(3)按圖行車,減少運行秩序紊亂。對于存在多站首班車的線路,行車調度員需在首班車發車前多點布車。列車晚出庫情況下,行車調度員需采用小交路折返、反方向運行等調整手段,保證列車及時到位。行車調整過程中應遵照“按圖行車”原則,最大限度減少運行秩序紊亂。

(4)場段平行出車作業。一般情況下,城市軌道交通均設有出入場(段)線,具備2條轉換軌同時接車條件。列車晚出庫情況下,場段應采用平行作業方式,同一作業時段平行向正線發車。

3 列車晚出庫下的行車組織分析

為保證運營安全,每天運營前應先安排軋道車對線路情況進行檢查,列車晚出庫情況下將導致軋道車無法按運行圖計劃出庫軋道,從而影響后續行車組織,所以對軋道車的行車組織調整是列車晚出庫情況下行車組織的重點研究方向。此外,對于不同線路、多點首班車等特殊情況,還需對小交路組織、場段出車作業等進行分析研究。

3.1 軋道車組織

影響軋道時間的主要因素有軋道長度、軋道方式、軋道速度等。

對于城市軌道交通線路,線路設置相對簡單,可采用枚舉法將不同地點的軋道時間進行列舉。當滿足式(1)時,行車調度員僅需適當調整軋道長度或軋道速度后即可恢復按圖行車。

式(1)中,T為圖定軋道車出車時間至首班車時間差,min;T晚為列車晚出庫時間,min;Si為軋道區段長度,km;vi為軋道速度,km/h。

由式(1)可以看出,當T晚一定時,可通過縮短軋道長度或者提高軋道速度來進行調整。故在列車晚出庫時,可以通過優化軋道方式、提高軋道速度來保證按圖行車。

3.1.1 軋道方式

根據線路條件特點、場段位置設置情況,軋道車采用不同的開行方案。正常情況下,城市軌道交通行業普遍采用正向軋道方式,但為了提高軋道效率,可采用上、下行同時開行軋道車方式。在列車晚出庫情況下,根據場段設置不同,可對軋道方式優化如下。

(1)若場段設置于一端,可采用單向雙線軋道,如圖1所示。

(2)若場段設置于兩端,可采用對向雙線軋道,如圖2所示。

(3)若場段設置于線路中間,可采用雙線“背向+對向”軋道,如圖3所示。

由上述優化方案可以看出,當采用對向軋道時,軋道終點的選擇也影響行車組織效率。若列車對向軋道完畢后需換端正向投入服務時,軋道終點的選擇需考慮反向進路設置問題,反向進路較長或未完全走完該反向進路即換端投入服務時,將與正向列車存在敵對進路,影響行車組織效率。所以,在列車晚出庫情況下的行車組織過程中,當選擇采用有對向軋道方式時,應對軋道終點進行優化選擇。

3.1.2 軋道速度

城市軌道交通行業內對于軋道的做法各有不同,其中廣州、武漢等城市均限速軋道,深圳、天津等城市則僅在異常天氣等特殊情況下進行軋道。根據《城市軌道交通行車組織管理辦法》(交運規[2019]14號)要求,“行車調度人員確認具備條件后,原則上應安排空駛列車限速軋道。確認線路安全后,方可開始運營”。所以,本文基于列車限速軋道進行研究探討。

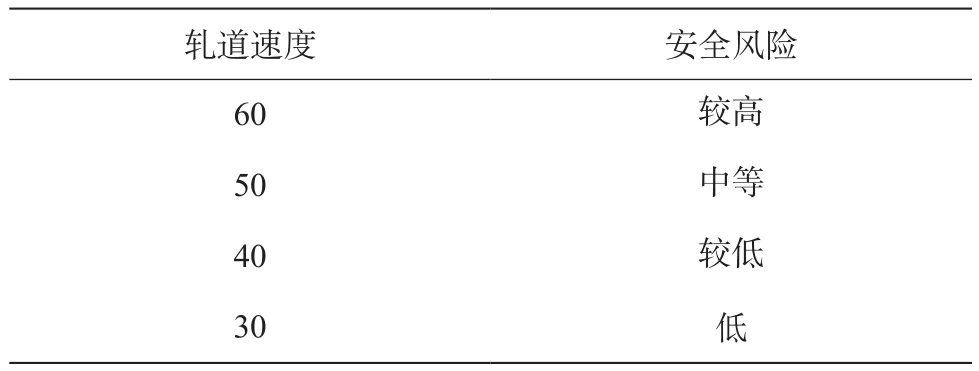

根據城市軌道交通行業經驗,隧道區段,司機的瞭望距離一般在200 m以上;高架區段,司機的瞭望距離一般在800 m,但會受限制于天氣、異物特征及司機個體因素影響。以某地鐵B型車空車(AW0)工況為例,不同速度制動距離如表1所示。

表1 AW0制動初速度與制動距離

以200 m瞭望距離、60 km/h速度軋道運行,在發現線路異常情況下,司機有4.74 s的反應冗余時間,所以限速60 km/h軋道屬于相對安全速度。但是,為全面評估軋道速度的安全性,本文對以下3方面進行統籌考慮。

(1)線路條件。線路曲線半徑不同,區間彎道可瞭望距離也不盡相同。

(2)瞭望作業。在軋道作業過程中,為盡可能發現線路條件變化,司機的瞭望關注點基本在50~100 m范圍。根據《城市軌道交通行車組織管理辦法》要求“當瞭望距離不足100 m時,列車運行速度不應超過50 km/h”。

(3)精神狀態。軋道作業的時段是人身體處于相對疲勞階段,過高的軋道速度不利于作業安全。

綜上,列車晚出庫情況下,軋道速度的提高應充分考慮線路條件、瞭望作業、制動距離、人員精神狀態等來確保運行安全,不同軋道速度安全風險對比如表 2所示。

表2 不同軋道速度安全風險對比 km / h

3.2 小交路組織

小交路折返即行車調度員組織列車在中間具備折返條件的車站進行折返作業。當列車晚出庫達到一定程度時,為保證迅速恢復按圖行車,調整上下行列車數量,需適時組織列車在中間站折返,按圖投入服務。對于多個站點均有首班車的線路,組織小交路折返的必要性更強。

列車晚出庫情況下,為調整列車運行圖,小交路折返的列車為軋道至目的地后的軋道車或軋道車的后續列車。組織小交路折返時,行車調度員應考慮列車是否載客或直接空車折返后再投入服務。從客運服務角度出發,應優先采用空車進行折返,提升乘客服務滿意度。若晚出庫時間較長影響程度較大時,為更快恢復按圖行車,行車調度員應綜合研判影響,適時對載客列車進行清客折返。

列車晚出庫情況下,因運行秩序較為紊亂,組織載客車清客執行小交路折返對乘客服務影響較大。若組織空車進行小交路折返,不僅能夠避免旅行速度較低及清客用時對交路調整的影響,而且可以避免清客對乘客服務的影響。

3.3 場段出車作業組織

列車晚出庫情況下,限制場段出車能力因素有場段發車間隔及場段具備上線列車數。

場段發車間隔即場段往正線同一接車股道(轉換軌)連續出車的時間間隔。因場段出車進路為列車進路,場段與正線信號之間存在聯鎖限制關系,只有當正線轉換軌列車出清后,場段才能往該轉換軌再次排列進路,組織發車。正線接車效率、場段走行路徑長短均影響場段發車間隔,正常情況下,場段發車間隔為6~8 min。一般城市軌道交通均設有出入場(段)線,具備轉換Ⅰ/Ⅱ軌同時接車條件,列車晚出庫情況下,場段應采用平行作業方式,同一作業時段平行向正線發車。

場段具備上線列車數受限于場段內停放列車數及車輛檢修作業需要。若場段內的列車能夠盡可能多的上線,則正線行車組織受行車調度員行車調整的影響將會較小。

綜上,在列車晚出庫情況下,場段采用平行出車作業及采用備車上線2種方式,以最大限度滿足正線快速恢復按圖行車。

3.4 晚出庫情況下的行車組織流程

通過前文分析,列車晚出庫情況下的行車組織流程如圖4所示,具體步驟如下。

(1)根據列車晚出庫時間,判斷軋道車出庫時間是否早于首班車時間,若是,執行步驟(2);若否,則執行步驟(7)。

(2)若軋道車出庫時間早于首班車時間,則根據線路特點,制定軋道方式。

(3)若軋道速度不變,組織小交路折返能夠滿足全線首班車正點投入服務,則執行步驟(4),否則執行步驟(5)。

(4)組織場段平行出車作業進行行車調整,恢復按圖行車。

(5)若適當提高軋道速度(小于50 km/h),組織小交路折返,滿足全線首班車正點投入服務,則執行步驟(4),否則執行步驟(6)。

(6)提高軋道速度(大于50 km/h)或不組織軋道,首班車限速運行并執行步驟(4)。

(7)若線路有高架地面段且遇到惡劣天氣等特殊情況時,則執行步驟(2)~ 步驟(6);否則可不組織軋道,首班車限速運行,組織司機加強線路瞭望并執行步驟(4)。

4 列車晚出庫下的行車組織方案

本文以廈門地鐵2號線列車晚出庫45 min為例進行研究探討。廈門地鐵2號線正線線路全長41.60 km,共設32座車站,均為地下站,設有東孚車輛段,與正線東瑤站接軌;設有高林停車場,與正線濕地公園站接軌。2號線運營初期工作日運行圖如圖5所示,06 : 30全線多點首班車投入服務。

廈門地鐵2號線運營初期東瑤、鼎美、馬鑾中心3站不對外載客,列車不停站通過。全線采用大小交路套跑模式,大交路為天竺山至五緣灣,小交路為新垵至五緣灣。列車軋道限速30 km/h,高林停車場軋道車A運行區段:濕地公園上行—五緣灣上行—五緣灣折返線—五緣灣下行;高林停車場軋道車B運行區段:濕地公園下行—東瑤下行;東孚車輛段軋道車C運行區段:東瑤下行—天竺山下行—天竺山折返線—東瑤上行;東孚車輛段軋道車D運行區段:東瑤上行—濕地公園上行,如圖6所示。

根據列車晚出庫情況下的行車組織流程,本文選擇以“軋道速度不變,改變軋道方式并組織空車小交路折返”方案進行案例分析。

4.1 軋道方案

因B、D兩列車軋道時間較長,當列車晚出庫時,B、D兩列車軋道將制約全線行車組織調整,因此,需對這兩列車軋道路徑進行調整優化。

為提高軋道效率,需組織東瑤至濕地公園上下行區段采用雙線對向軋道,如圖7所示。

當組織東瑤至濕地公園上下行區段采用雙線對向軋道時,需考慮反向進路排列問題,防止由于信號系統設備的限制、調度員使用不當等,降低行車組織效率。按照軋道車限速30 km/h,為最快完成軋道,選取線路中間段站點,可計算得出部分軋道區段時間,如表3所示。

表3 不同軋道區段的軋道時間 min

根據運行圖計劃,軋道車出車至首班車06 : 30間約有90 min,故式(1)中T取值90,為滿足T晚+ max{Ti}<90,以晚出庫45 min為例進行分析。

軋道終點可選的組合為{海滄灣公園、建業路、育秀東路},若選擇建業路,2列對向軋道車到達建業路時間接近,存在敵對進路,行車調度員需將某一方向列車扣停于前一車站,待對向列車軋道并換端后,方能排列進路,組織軋道,該方案將增加不必要等待時間且同時段的敵對進路為安全風險卡控點。

上行軋道終點選擇方面,若選擇海滄灣公園,上行正向列車時間小于上行反向軋道時間,則需扣停上行正向軋道列車,待反向列車軋道后方可放行,勢必增加15 min延誤,反而降低軋道效率。故上行軋道終點選擇育秀東路。同理可得,下行軋道終點選擇海滄灣公園。

4.2 行車組織方案

(1)東孚車輛段出場列車組織。軋道車D’ 在東瑤至育秀東路上行正向軋道,呂厝上行投入首班車服務;軋道車E在東瑤至海滄灣公園下行反向軋道,換端后投入服務;軋道車 C在東瑤至天竺山上、下行軋道后運行至新陽大道上行投入服務;組織一列車反方向運行至新垵下行換端后投入首班車服務。

(2)高林停車場出場列車組織。軋道車B’ 在濕地公園至海滄灣公園下行正向軋道,軋道完畢后空車運行至天竺山備用;軋道車F在濕地公園至育秀東路上行反向軋道,換端后運行至嶺兜上行投入首班車服務;軋道車A在濕地公園至五緣灣上、下行軋道,軋道完畢后運行至后埔下行投入服務;組織一列車空車運行至嶺兜折返至何厝投入首班車服務。

4.3 方案效果分析

根據上述行車組織方案,可以有效避免列車晚出庫45 min情況下導致行車秩序紊亂,但該方案存在呂厝上行首班車預計始發晚點4 min。因首班車預計始發晚點,則可以適當提高軋道速度至35 km/h,以滿足所有列車在06 : 30分首班車發車前恢復按圖行車。

5 結束語

城市軌道交通列車晚出庫情況下,線路設計、運營條件及列車晚出庫時間等雖然不同,但是列車晚出庫情況下的行車組織原則和行車組織調整方案的策略選擇基本相同。因此,需對列車晚出庫情況下的行車組織做好預想,針對不同線路條件的特點,根據行車組織原則,制定出不同晚出庫時間下的行車組織方案。同時,對行車調度員進行培訓和加強演練,強化行車組織程序,把控安全關鍵點,將故障事件最大限度降低影響,提高運營服務水平。