新聞資訊

我國科技期刊學術影響力持續提升

2月17日,中國科學技術協會發布了2021年中國卓越科技期刊十大最美封面。在亞太地區生命科學領域學術期刊中蟬聯排名第一的《細胞研究》、近6年影響因子均排在國際光學類期刊前三名的《光:科學與應用》、國際植物科學領域的頂尖期刊《分子植物》等獲評最美封面。

據了解,此次參選的133種期刊都是“中國科技期刊卓越行動計劃”入選期刊,在各自學科領域都具有廣泛的影響力。這些期刊既有中文期刊又有英文期刊,既有學術期刊又有科普期刊,基本代表了我國科技期刊的最高水平。

作為我國建設世界一流期刊的領頭羊和先鋒部隊,此次集體亮相的這些優秀科技期刊,也在國際上取得了不俗的成績,不僅學術影響力持續提升,同時躋身世界學科前列的期刊數量也明顯增加。

據中國科協科學技術創新部部長劉興平介紹,當前我國有96種期刊進入學科排名前25 %,25種期刊學科排名進入國際前5 %,20種期刊位列學科前三,7種期刊國際排名學科第一,《細胞研究》等3種期刊影響因子超過20,進入全球百強。

引用我國科技期刊論文的海外機構也增至9 608個,引用來源地增長至124個。劉興平表示,這意味著我國科技期刊的國際認可度也日益提高。

與此同時,我國科技期刊服務國家創新關鍵領域能力顯著增強,成功創辦的90種高起點新刊,覆蓋人工智能、量子科學、生物醫學、先進制造、能源環境、新型材料等新興交叉熱點領域,還填補多個學科空白,顯著拓展國際學術前沿陣地。

來源:光明日報

科技部:我國創新能力綜合排名上升至世界第12位

在國務院新聞辦公室25日舉行的新聞發布會上,科技部部長王志剛介紹,2021年,我國全社會研發投入達到2.79萬億元,同比增長14.2 %,研發投入強度達到了2.44 %,國家創新能力綜合排名上升至世界第12位,成功實現“十四五”良好開局。

王志剛表示,2021年,我國堅持“四個面向”強化研發部署,加強基礎研究、技術創新、成果轉化和產業化等創新活動的全鏈條部署,增強經濟社會發展的內生動力。

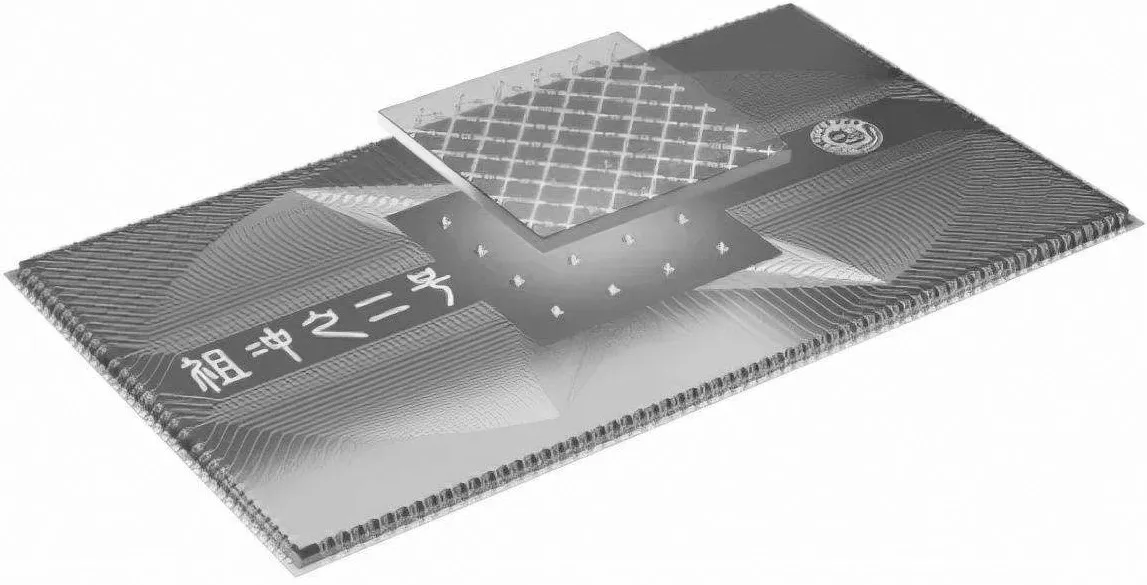

面向世界科技前沿,支持探索基礎科學和前沿技術,涌現一批原創性重大成果。例如:“祖沖之二號”和“九章二號”實現量子優越性。“天問一號”開啟火星之旅,“羲和號”實現太陽探測零的突破,“神舟十三號”與“天和”核心艙成功對接。“海斗一號”成功實現萬米下潛,并完成科考應用。

面向經濟主戰場,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈布局產業鏈,不斷壯大發展新動能。科技重大專項有力支撐移動通信、新能源、高端裝備等戰略性產業發展。人工智能技術深度賦能制造、物流、交通等產業的智能化升級;5G、大數據、區塊鏈等技術融合應用,在推動數字經濟蓬勃發展方面作出重大貢獻;“深海一號”生產儲油平臺正式投產,支撐我國海洋油氣資源開發能力進入世界先進水平。科技創新創業縱深推進,北京、上海、粵港澳大灣區三大國際科技創新中心,躋身全球科技創新集群前10位。

面向國家重大需求,堅持目標導向,加強研發任務的整體設計,以科技為邏輯起點和核心要素,圍繞國家重大需求提供關鍵解決方案。支撐糧食安全和鄉村振興,聚焦土地和種子加強研發攻關,農作物新品種示范推廣,良種增產貢獻率達到45 %。支撐碳達峰碳中和,高溫氣冷堆核電站示范工程首次并網發電成功,大氣污染聯防聯控等技術加快應用推廣。在支撐高水平舉辦北京冬奧會方面,實施“科技冬奧行動計劃”,圍繞冬奧關鍵場景取得一大批創新成果,為北京冬奧會成功舉辦貢獻科技力量和科技要素。區域創新引領帶動作用持續增強,有力服務國家區域發展戰略實施,高質量發展動力源作用更加凸顯。

面向人民生命健康,堅持人民至上、生命至上,把增強人民群眾的健康福祉作為科技研發的重要導向。支撐疫情防控,檢測手段更迅速更便捷更精準,藥物研發取得突破性進展,疫苗研發積極適應疫情和病毒新的變化,在實踐中不斷驗證其有效性和安全性。加快藥物和醫療器械研發,通過實施新藥創制重大專項,我國獲批I類新藥從2008年之前的5個達到現在的75個新品藥,以正電子磁共振掃描系統(PET/MR)為代表的一批國產高端醫療器械投入使用。

來源:人民網

重大突破!我國百千瓦級霍爾推力器性能達到國際先進水平

1月,航天科技集團五院510所大功率霍爾電推進技術獲得重大突破,在地面試驗中,單通道霍爾推力器(HET-450)以Xe為工質最大功率到105 kW,最大推力達到4.6 N,以氪為工質最高比沖超過5 100 s,標志我國在大功率電推進技術領域內,百千瓦級霍爾推力器性能達到國際先進水平,并實現了單通道霍爾推力器比肩美國多通道X3霍爾推力器(最大功率102 kW,最大推力5.4 N)的技術水平。

大功率電推進是我國先進宇航動力領域的戰略方向,其中,大功率霍爾電推進具有推功比高、推力大的突出優勢,是目前最接近空間應用的國際主流大功率電推進技術路線。團隊經過多年堅持不懈的努力,戰勝重重挑戰、解決了10余項國際公認的技術難題,掌握了多項擁有自主知識產權的核心技術,有望實現我國在大功率霍爾電推進技術領域的“彎道超車”和“國際引領”,將為我國載人登月、在軌服務等航天強國建設的里程碑式任務順利實施提供關鍵技術支撐。

來源:中國航天報

我國 18 噸發動機最新試車獲圓滿成功

中國航天科技集團有限公司六院18 噸液氧煤油發動機雙機并聯二次啟動首次試車獲圓滿成功,發動機在兩次點火過程中,系統工作穩定,啟動關機迅速平穩,各項性能指標滿足設計要求。

官方表示:本次試車的成功,進一步拓寬了 18噸液氧煤油發動機應用范圍,完善了液氧煤油發動機型譜,拓展了發動機應用緯度,提升了火箭運載能力。

18噸液氧煤油發動機目前應用于我國新一代運載火箭長征六號火箭和長征七號火箭中。2015 年,在長征六號運載火箭的首飛任務中,首次應用了 18 噸液氧煤油發動機。據悉,YF-115 液氧煤油發動機使用了高壓補燃循環方式,它的燃燒室壓強略低但也高達 120 個大氣壓,發動機推力約 18 t,真空比沖約 342 s,比沖要比老式 YF-22 發動機的 290 s提高了 18 % 之多。

來源: IT之家

超強激光照射石墨烯實現高能離子加速

激光驅動離子加速已經被用于開發一種緊湊而高效的等離子體加速器,該加速器可應用于癌癥治療、核聚變和高能物理。近日,日本大阪大學領導的研究團隊在日本量子科學技術研究開發機構用超強J-KAREN激光照射世界上最薄、最強的石墨烯靶材,從而實現了直接高能離子加速,開啟了激光驅動離子加速的新機制。研究結果發表在自然科研旗下《科學報告》雜志上。

在激光離子加速理論中,更高的離子能量需要更薄的靶材。然而,由于強激光的噪聲分量在激光脈沖主峰之前破壞了目標,因此很難直接加速極薄靶區的離子。為了實現強激光對離子的高效加速,必須使用等離子反射鏡來去除噪聲成分。

因此,研究人員開發了大面積懸浮石墨烯(LSG)作為激光離子加速的目標。石墨烯被稱為世界上最薄、最堅固的2D材料,適用于激光驅動的離子源。

“原子薄的石墨烯是透明的,具有高導電性和導熱性,重量輕,同時也是最堅固的材料。”該研究的作者翁偉彥(音譯)解釋說,“迄今為止,石墨烯已經得到了廣泛的應用,包括在交通、醫藥、電子和能源等領域。我們展示了石墨烯在激光離子加速領域的另一個顛覆性應用,其中石墨烯的獨特性發揮著不可或缺的作用。

LSG靶的直接照射產生MeV質子和碳,從亞相對論到相對論激光強度,從低對比度到高對比度,不需要等離子反射鏡,這表明了石墨烯的耐久性。

研究人員表示,這項研究的結果適用于開發緊湊高效的激光驅動離子加速器,用于癌癥治療、激光核聚變、高能物理和實驗室天體物理。高能離子在沒有等離子反射鏡的情況下直接加速,顯示了LSG的穩健性。研究人員將使用原子薄的LSG作為目標支架來加速其他無法自行承受的材料,他們還展示了非相對論強度下的高能離子加速。此外,即使在極薄的靶區沒有等離子反射鏡,也可以實現高能離子加速,這開啟了激光驅動離子加速的新機制。

來源:科技日報

研究團隊發現鐵硅化合物可用作非易失性存儲器材料

據《日刊工業新聞》報道,日本東京大學與理化學研究所、東北大學、原子能研究機構等合作研究,成功地將自然界存儲豐富的鐵硅化合物應用于不使用電源也能保持記憶的“非揮發性存儲”信息記憶技術。研究發現,鐵硅化合物的表面與晶體內部不同,具有與磁鐵相同性質,可通電。這一成果將有助于電子器件的省電化和高功能化。

以前,鐵硅化合物因結晶內部沒有磁鐵的性質不處于能通電的狀態,被認為不適用于電子器件的應用。但研究對鐵硅化合物表面狀態進行研究時發現,在其表面下約0.3 nm內的極淺層存在磁鐵和通電特性。進一步的研究表明,電流可以控制磁化方向。因此,鐵硅化合物可以應用于利用磁化方向記憶信息并通過電流高速控制的非易失性存儲器。

來源:科技部門戶網站

比一粒鹽還小的電池問世

德國開姆尼茨工業大學及中國長春應用化學研究所科學家在《先進能源材料》雜志上撰文稱,他們研制出了迄今世界上最小的電池,可為一粒灰塵大小的計算機供電,未來有望在物聯網、微型醫療植入物、微型機器人系統和超柔性電子等領域大顯身手。

電子產品一直在朝小型化邁進,小型微電子設備(如植入人體內的傳感器系統)需要比一粒灰塵還小的計算機和電池。但迄今為止,缺乏可隨時隨地運行的電源,以及很難生產可集成的微電池這兩大因素阻礙了這一趨勢。

科學家們稱,通過開發合適的電池或“采集”發電方法,可以為微小的亞毫米級計算機供電。但目前微型電池的生產方法與普通電池大相徑庭,如擁有高能量密度的緊湊型電池(紐扣電池等)使用濕化學方法制造而成,使用這種標準技術生產的微電池可以提供良好的能量和功率密度,但其直徑明顯超過1 mm2。

研究團隊的目標是設計一種直徑小于1 mm2、可集成在芯片上的電池,其最小能量密度仍為100 uW.h/cm2。為實現這一目標,該團隊在微型規模上集成了集電器和電極條——特斯拉也在大規模使用類似工藝制造其電動汽車用電池。

研究人員使用到了所謂的“瑞士卷”或“微型折紙”工藝。他們在晶圓表面連續涂覆聚合物、金屬和介電材料薄層,形成具有內在張力的分層系統。薄層被剝離會釋放出機械張力,隨后自動彈回去卷成“瑞士卷”。因此,不需要外力就能制造出一個自卷繞圓筒式微型電池。

利用這種方法,團隊制造出可以反復充電的迄今最小的微電池,其比一粒鹽還小,能為世界上最小的計算機芯片供電約10個小時。而且,該方法與現有芯片制造技術兼容,能夠在晶圓表面生產高通量微型電池。

研究人員稱,這款微型電池有望在物聯網、微型醫療植入物等領域大顯身手,應用于未來的微納電子傳感器和執行器內。他們表示,這項技術仍有巨大的優化潛力,未來可能會出現更強大的微電池。