枳殼的本草考證

王詩語 鄭浩 秦曄 秦路平 朱波

摘要 枳殼是我國常用中藥,藥用歷史悠久。通過查閱本草文獻,對枳殼名稱、基原、功效、道地產區以及混偽品5個方面進行考證,枳殼經歷了“枳殼”“只殼”“奴隷”“商殼”“洞庭奴隷”等名稱,現正名為枳殼。基源為蕓香科植物酸橙Citrus aurantium L.的未成熟果實。功效首載于唐代《藥性論》,記載其“理氣”“消食”“治痔疾”“消積”的功效,經歷代本草補充修正,現認為其能理氣寬中、行滯消脹。道地產區自唐代起為陜西,宋明時向南擴張至河南、江西、浙江等地,清朝向西擴張至甘肅,民國時產區向南遷移至四川、福建等地。現主要栽培于浙江、江西、湖南、四川等省。枳殼主要混偽品為枸橘。為枳殼正本清源,并為其資源利用提供參考依據。

關鍵詞 枳殼;本草考證;名稱;基原;功效;道地產區

中圖分類號 R282.71? 文獻標識碼 A? 文章編號 0517-6611(2022)05-0156-05

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.05.039

開放科學(資源服務)標識碼(OSID):

Herbal Textual Research of Aurantii Fructus

WANG Shi-yu, ZHENG Hao, QIN Ye et al

(School of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, Zhejiang 311400)

Abstract Aurantii Fructus (AF) has been used as a common Chinese traditional and herbal medicine for a long-term history. Through a herbal textual research on the appellation, origin, efficacy, genuine producing area and counterfeit of AF, the evolution of its appellation underwent “Zhi Qiao”, and other alternative names, including “Shang Qiao, Nu li, and Dong Ting Nu li”, and now officially named “Zhi Qiao”. The basic plant morphology of AF is the immediate fruit of Citrus aurantium L.. Functions of AF was firstly recorded for regulating qi, helping digestion, treating hemorrhoids and removing food retention in Yao Xing Lun. After undergoing supplementation and modification of herbal medicine, it is now believed that it can be used for regulating the qi-flowing for activating stagnancy and eliminating swelling. The genuine producing areas of AF were Shanxi province during the Tang Dynasty, then they were gradually moved southward to Henan, Jiangxi, Zhejiang provinces during the Tang Dynasty. During Qing Dynasty, it further extended to Gansu Province. Now, it was mainly distributed in Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Sichuan Provinces. Its counterfeits mainly included Poncirus trifoliata. Based on a systematic herbal textual research, this article takes a radical reform of AF, so as to provide reference for its further development and utilization.

Key words Aurantii Fructus;Herbal textual research;Appellation;Origin;Efficacy;Genuine producing area

作者簡介 王詩語(2000—),女,浙江東陽人,專業:中藥資源學。*通信作者,副教授,從事中藥資源學研究。

收稿日期 2021-06-30

枳殼為蕓香科植物酸橙Citrus aurantium L.的未成熟果實,具有理氣寬中、行滯消脹的作用[1]。自東漢起,歷代本草對枳殼均有記載,目前枳殼本草考證存在以下問題:第一,南北朝之前未從枳實進行區分,至《雷公炮炙論》始見“枳殼”這一藥材名,名稱指代較混亂;第二,枳殼與同屬藥材形態相似度高,且歷代典籍對枳殼藥用基源植物的藥材形態描述及附圖簡略,對其基源植物的認識造成一定困難;第三,早期認為枳殼“主腸風痔疾,心腹結氣,兩脅脹虛,關膈壅塞”,隨著用藥經驗積累,對其功效記載或有補充與刪減,功效描述混亂糅雜;第四,道地產區的歷史變遷較為模糊;第五,枳殼混偽品及其鑒定方法尚未見系統闡述。針對以上問題,從枳殼名稱、基原、功效、道地產區及混偽品5個方面進行考證,追根溯源,為枳殼種質資源開發與利用提供科學依據。

1 名稱考證

枳殼以枳實之名最早記載于《神農本草經》[2],此時還無枳殼之名。

魏晉《吳普本草》[3]記載,“神農∶苦。雷公∶酸,無毒。李氏∶大寒。九月、十月采,陰干”。

南北朝《雷公炮炙論》[4]首次出現“枳殼”這一藥材名,“凡使,勿使枳實,緣性、效不同。若使枳殼……能消一切疒羣,要塵久年深者為上”。

唐《新修本草》[5]記載,“今云用枳殼乃爾”。《本草拾遺》[6]記載,“枳殼,根皮主野雞病,末服方寸匕”。

宋《本草衍義》[7]記載,“枳實、枳殼一物也”。《本草圖經》[8]記載,“枳殼,生商州川谷,今京西、江湖州郡皆有之,以商州者為佳”。《開寶本草》[9]記載,“枳殼,味苦、酸,微寒,無毒”。

元《湯液本草》[10]記載,“枳殼,氣寒,味苦”。《增廣和劑局方藥性總論》[11]記載,“枳殼,味苦酸,微寒,無毒”。《珍珠囊補遺藥性賦》[12]記載,“枳殼,味酸苦性微寒無毒”。明《本草綱目》[13]記載,“枳實、枳殼一物也”。《本草乘雅半偈》[14]記載,“但枳實瓤核未判,性勇而速,枳殼瓤核已分,性詳而疏”。《藥鑒》[15]記載,“枳殼,氣寒,味苦酸,無毒,氣濃味薄,沉也,陰也”。《雷公炮制藥性解》[16]記載,“枳實,味苦酸,性微寒無毒,入心脾二經”。

清《本草備要》[17]記載,“所主略同,但枳實利胸膈,枳殼寬腸胃”。《本草害利》[18]記載,“枳殼,[害]泄肺走大腸”。《本草求真》[19]記載,“枳殼。苦酸微寒”。《本草便讀》[20]記載,“枳殼,利膈寬胸”。《本草撮要》[21]記載,“枳殼,即枳實之大者,”。《本草經解》[22]記載,“枳殼,氣微寒”。《本草思辨錄》[23]記載,“枳殼乃枳實之老而殼薄者”。《本草易讀》[24]記載,“枳殼,麩炒”。《得配本草》[25]記載,“枳殼,苦

酸、微寒”。《本經逢原》[26]記載,“枳殼,辛苦平無毒”。《本草從新》[27]記載,“枳殼寬腸胃”。《本草崇原》[28]記載,“枳殼,氣味苦酸”。對枳殼的別稱無記載。

民國《中國藥學大辭典》[29]記載,“古籍別名,只殼。奴隷。商殼。洞庭奴隷。”

2020版《中華人民共和國藥典》[1](以下簡稱《中國藥典》)收載枳殼為其正名。

2 基原考證

東漢《神農本草經》[2]始載枳實,但對其生長環境、植物形態和藥用部位并未詳細記載。漢末《名醫別錄》[30]記載,“九月、十月采,陰干”。這說明枳實的藥用部位為干燥果實,與現代記載相同。

唐《新修本草》[5]記載,“枳實,曬干乃得,陰便濕爛也。用當去核及中瓤乃佳。今云用枳殼乃爾。若稱枳實,須合核瓤用者,殊不然也,誤矣”。這說明枳實與枳殼來源于同種藥用植物,只是應用形式不同。

宋《本草圖經》[8]詳細描述了其生長形態,“如橘而小,高亦五、七尺,葉如棖,多刺,春生白花,至秋成實。九月、十月采,陰干……今醫家多以皮濃而小者為枳實;完大者為殼、皆以翻肚如盆口唇狀、須陳久者為勝”。《本草崇原》[28]記載,“冬不落葉,臭香形圓,花白多刺,穰肉黃白”。首次記載了枳殼的飲片形態特征,即“翻肚如盆口唇狀”。

明《本草乘雅半偈》[14]記載,“橘逾淮而枳,故江北有枳無橘,江南雖有枳,不及江北者,氣全而力濃也。樹如橘而小,葉如橙而刺。春作白花,至秋成實”。《本草綱目》[13]記載,“木如橘而小,高亦五、七尺,葉如棖,多刺,春生白花,至秋成實”。《本草品匯精要》[31]記載,“如橘而小,高亦五、七尺,葉如橙,多刺,春生白花,至秋成實。七八月采者為實,九十月采者為殼。今醫家多以皮厚而小者為枳實,完大者為枳殼。皆以翻肚如盆口唇狀,須陳久者為勝……春生新葉,九月十月取實”。

民國《中國藥學大辭典》[29]記載,“枳木似橘而小。樹高五七尺許。葉如橙而多刺。春開花秋成實。生時皮厚而堅實。色則青綠。熟時皮薄而空虛。色則黃褐”。

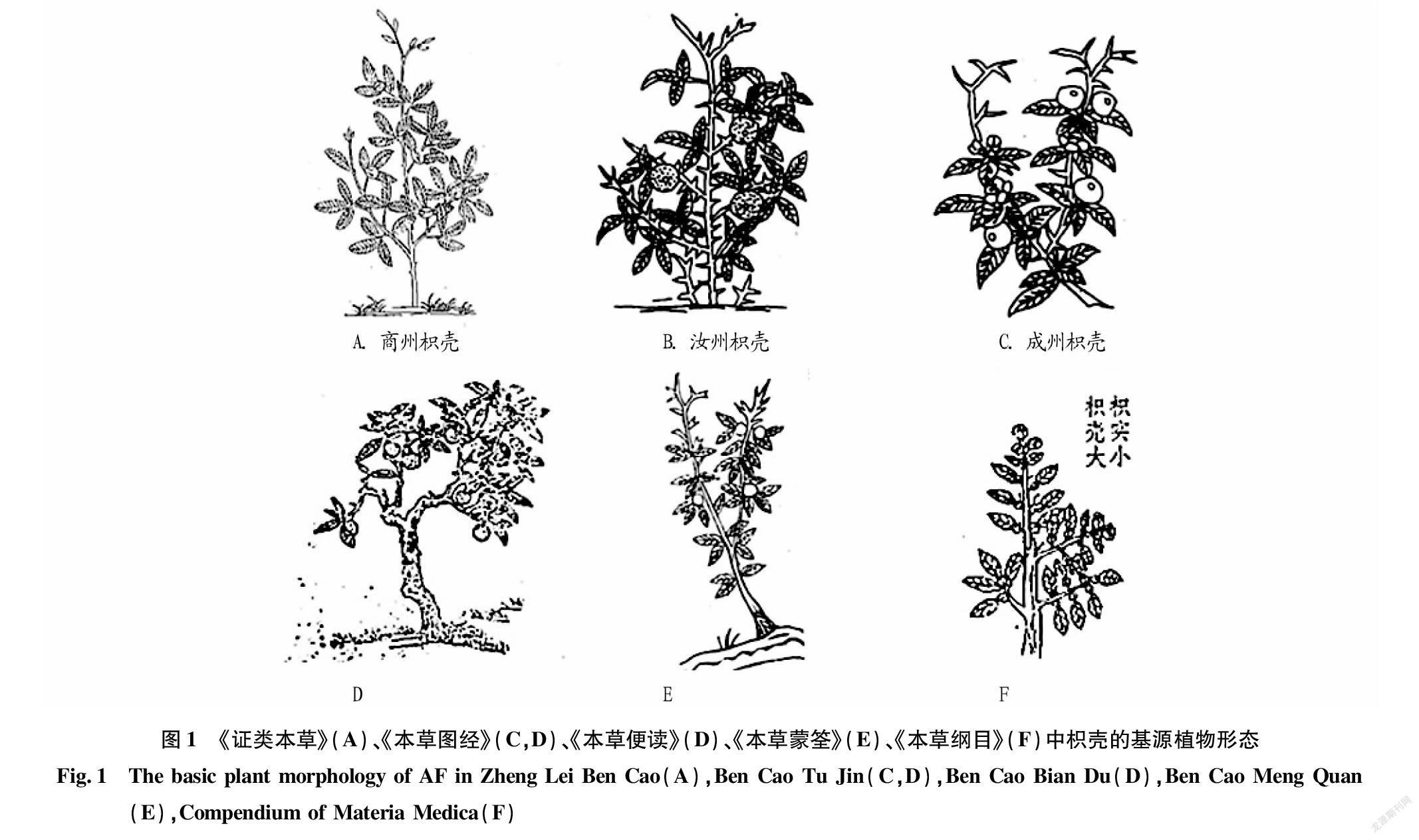

總結歷代本草對枳殼基源植物的描述可總結為以下,如橘而小,高亦165~231 cm,葉如棖,多刺,春生白花,至秋成實,冬不落葉,臭香形圓,穰肉黃白。在此基礎上結合本草文獻附圖(圖1),可確定枳殼原植物干多刺,葉互生,葉柄有葉翼,葉片倒卵狀橢圓形或卵狀長圓形,花單生或簇生于葉腋,5瓣,果皮粗糙。歷代記載,9—10月采收果實,陰干入藥。現代《中國植物志》[32]對蕓香科植物酸橙的記載,“小喬木,枝葉密茂,刺多,葉色濃綠,質地頗厚,翼葉倒卵形,基部狹尖,長1~3 cm,寬0.6~1.5 cm,或個別品種幾無翼葉。果圓球形或扁圓形,果皮稍厚至甚厚,難剝離,橙黃至朱紅色,果肉味酸,有時有苦味或兼有特異氣味。花期4—5月,果期9—12月”,與歷代本草描述基本相同。

通過對枳殼基原的本草考證,可推斷歷代記載入藥的枳殼基原為蕓香科植物酸橙Citrus aurantium L.的干燥果實,古今記載植物來源一致。

3 功效考證

枳殼的功效最早以枳實之名記載于東漢的《神農本草經》[2],言其“主大風在皮膚中,如麻豆苦癢,除寒熱結,止利。長肌肉,利五臟,益氣輕身”。

漢末《名醫別錄》[30]記載,“主除胸脅淡癖,逐停水,破結實,消脹滿、心下急、痞痛、逆氣脅風痛,安胃氣、止溏泄,明目”。

南北朝《本草集經注》[33]對功效進行了總結,“主治大風在皮膚中,如麻豆苦癢,除寒熱熱結,止痢。長肌肉,利五臟,益氣,輕身。除胸脅痰癖,逐停水,破結實,消脹滿、心下急、痞痛、逆氣、脅風痛,安胃氣,止溏泄,明目”。但直至此時,并未有針對于枳殼功效的單獨描述,枳殼與枳實也并未區分。

南北朝《肘后備急方》[34]記載“治一切疹,以水煮枳殼為煎……治吃噫……更加枳殼一兩,去瓤炒,同煎之服,效”。由此可見枳殼具有“治療風疹”、“安胃”的功效。

唐《藥性論》[35]對枳殼的功效記載有拓展,言其“主腸風痔疾,心腹結氣,兩脅脹虛,關膈壅塞”。增加了“治痔疾”“理氣”“消積”的功效。

五代《日華子本草》[36]記載,“健脾開胃,調五臟,下氣,止嘔逆,消痰。治反胃,霍亂瀉痢,消食,破癥結痃癖,五膈氣,除風明目及肺氣水腫,利大小腸,皮膚癢。痔腫可炙熨”。與前朝相比枳殼的功效進一步豐富,增加了“止嘔”“安胃”“化痰”“止瀉”的功效。

宋《本草衍義》[7]枳實與枳殼進行了比較,言“枳實、枳殼一物也。小則其性酷而速,大則其性詳而緩”,指出枳殼較枳實性緩。在《證類本草》[37]中對枳殼的功效有了進一步的描述,“主風癢麻痹,通利關節,勞氣咳嗽,背膊悶倦,散留結胸膈痰滯,逐水,消脹滿,大腸風,安胃,止風痛”。《開寶本草》[9]《大觀本草》[38]記載同《證類本草》。此時枳殼的功效進一步擴展,增加了“通利關節”“止咳”的功效,同時“明目”“止嘔”“治痔疾”的功效消失。

元《增廣和劑局方藥性總論》[11]對枳殼功效的描述同《證類本草》。但元《珍珠囊補遺藥性賦》[12]對枳殼的功效做了新的總結,“消心下痞塞之痰;泄腹中滯塞之氣;推胃中隔宿之食;削腹內連年之積”。與前朝記載大致相同,但增加了“促進排便”的功效。

明《藥鑒》[15]對枳殼功效的記載同《珍珠囊補遺藥性賦》。明《本草蒙筌》[39]記載:“瀉肺臟,寬大腸。結氣胸中,兩脅關節并利;破痰癖積聚,宿食亦推。”明《雷公炮制藥性解》[16]曰:“主消胸中之癖滿,逐心下之停水,化日久之稠痰,削年深之堅積,除腹脹,消宿食,定喘咳,下氣逆”。明《本草綱目》[13]中認為,“風痹麻痹,通利關節,勞氣咳嗽,背膊悶倦,散留結胸膈痰滯,逐水,消脹滿大腸風,安胃,止風痛。遍身風疹,肌中如麻豆惡瘡,腸風痔疾,心腹結氣,兩脅脹虛,關膈壅塞。健脾開胃,調五臟,下氣,止嘔逆,消痰,治反胃霍亂瀉痢,消食,破癥結痃癖五膈氣,及肺氣水腫,利大小腸,除風明目。炙熱,熨痔腫。瀉肺氣,除胸痞。治里急后重”。明代本草記載增加了“止瀉”的功效,同時集結了歷代本草的功效,對枳殼的功效記載較為全面。

清《本草備要》[17]曰:“治胸痹結胸,食積五膈,痰癖癥結,嘔逆咳嗽,水腫脅脹,瀉痢淋閉,痔腫腸風。除風去痹,開胃健脾。”《本草害利》[18]認為,“入肺、脾、胃、肝、大腸五經,破至高之氣,除咳逆停痰,助傳導之官,消水留脹滿,兼能清膀胱” 。《本草便讀》[20]記載,“利膈寬胸,辛苦性寒破氣滯,行痰逐水,和中化食入陽明”。《本草經解》[22]和《本草崇原》[28]記載同《證類本草》。《本草思辨錄》[23]記載,“主大風在皮膚中如麻豆苦癢、除寒熱結”,強調枳殼主風癢麻痹。《得配本草》[25]認為,“破氣勝濕,化痰消食。泄肺氣,除胸痞,止嘔逆,消腫脹,寬腸胃,治瀉痢,療痔腫,散風疹”。《本草分經》[40]曰:“破氣行痰,消痞止喘,利胸膈寬腸胃。” 《本經逢原》[26]曰:“破氣化痰,泄肺走大腸,多用損胸中至高之氣。”清代本草記載中,枳殼“通利關節”的功效消失,其余無變化。

2020版《中國藥典》[1]記載枳殼功效為“理氣寬中,行滯消脹。用于胸脅氣滯,脹滿疼痛,食積不化,痰飲內停;胃下垂,脫肛,子官脫垂”。《中藥志》[41]記載枳殼功效為,“理氣寬中,行滯消脹。用于胸脅氣滯,脹滿疼痛,食積不化,痰飲內停;胃下垂,脫肛,子官脫垂”。

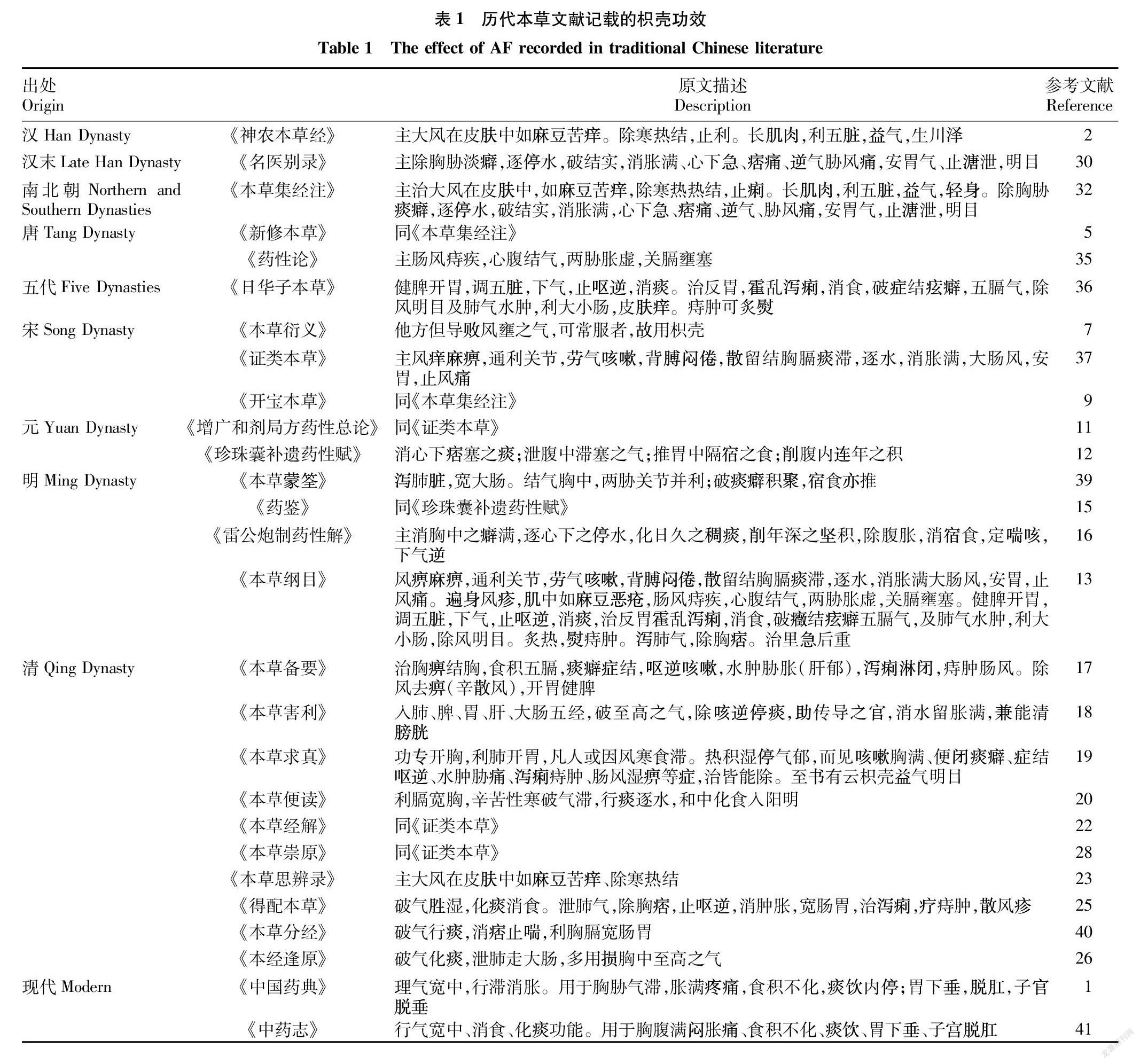

隨著歷代對枳殼用藥經驗的積累,枳殼的功效記載也越來越細化(表1)。南北朝《肘后備急方》[34]中從側面體現了枳殼“治療風疹”、“安胃”的功效。唐《藥性論》[35]首次有了對枳殼功效的專門描寫。宋代本草進一步豐富了對枳殼功效的記載。元代記載枳殼能行痰,下氣逆,消宿食,除腹脹[11-12]。明代本草集合了歷代枳殼的功效,是對枳殼功效描述最為全面的朝代。“理氣”、“逐水”、“消積”一直作為其主要功效被記載,現代文獻記載其“破氣,行痰,消積”的功效外,枳殼還具有治療胃下垂、脫肛、子宮脫垂等藥理作用[1,41]。

4 道地性考證

歷代本草文獻記載的枳殼產區見表2。

唐《通典》[42]記載,“安康郡貢……枳實六斤,枳殼十四斤”,安康郡指的是今陜西安康市。首次記載了枳殼的具體產地,即陜西省。

宋《證類本草》[37]記載,其“生商州川谷。今京西、江湖州郡皆有之,以商州者為佳”,商州,指的是陜西省商洛地區;京西,指的是河南洛陽、鄭州一帶;江州,指的是江西省;湖州指的是浙江湖州。《本草圖經》[8]記載,“生商州川谷,今京西、江湖州郡皆有之,以商州者為佳”。《大觀本草》[38]記載同《本草圖經》。明《本草品匯精要》[31]記載,“京西江湖州郡皆有之,汝州商州者為佳”。汝州位于今河南省。宋明時產區逐漸向南擴張至河南、江西、浙江。

清《本草崇原》[28]記載“出河內洛西及江湖州郡皆有,進時出于江西者為多”。洛西位于今甘肅省。枳殼產區向西遷移。

民國《中國藥學大辭典》[29]記載,“枳殼產四川為最。江西次之。福州又次之。日本亦有產但質味不佳”。《增訂偽藥條辨》[43]記載,“江西沙河出者,細皮肉厚而結,色白氣清香而佳,龍虎山出者亦佳。四川出者名川枳殼,色黃肉厚,味帶酸,次之。江浙衢州出者,皮粗色黃,卷口心大肉薄,亦次。浙江黃埠出者,肉松而大,有燈盞之名,更次,洋枳殼者,或既此”。龍虎山和沙河均位于江西省境內。此時枳殼產區向南遷移至四川、福建等地。

目前,《中國道地藥材》[44]與《中藥志》[41]記載,“枳殼主要栽培于浙江、江西、湖南、四川等省”。

5 混偽品考證

宋《本草圖經》[8]記載,“近道所出者,俗呼臭橘,不堪用”。《橘錄》[45]記載“人多植枸橘于籬落間。收其實。剖干之。以之和藥。味與商州之枳幾逼真矣”。說明宋朝開始就有枸橘作為枳殼的混偽品。

明《本草蒙筌》[39]記載,“近道亦生。一種俗呼臭橘,其皮微綠,不堪藥用。今市每家采指為綠衣者,欺世謀利無益有損。故凡入藥劑,必求黑色為真也”。《本草品匯精要》[31]記載,“近道所出者,俗呼臭橘,不堪入藥”。

清《本草從新》[27]記載,“今人于六七月采小香欒,偽為枳實枳殼,又有采枸橘偽者”。

民國《中國藥學大辭典》[29]記載,“偽名洋枳殼。不知何種果實偽充。或云六七月采小香欒偽為枳實枳殼。或云采枸橘混充。福州多橘。土人于夏秋間橘子未大。經風雨搖落者。拾而曬之。偽充枳殼。性既不同。誤用有害”。《增訂偽藥條辨》[43]記載同《中國藥學大辭典》。

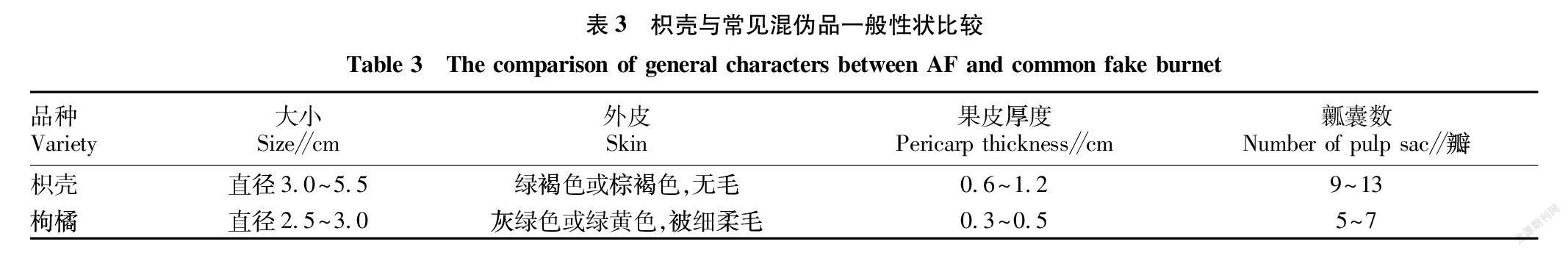

由此可見,枸橘是枳殼的主要混偽品。《本草綱目》[13]記載“枸橘,釋名臭橘……枸橘處處有之。樹、葉與橘同,但干多刺。三月開白花,青蕊不香。結實大如彈丸,形如枳實而殼薄,不香”。《中國植物志》[32]對枳Poncirus trifoliata(L.)Raf.的描述,“枝綠色,嫩枝扁,有縱棱,刺長達4 cm,刺尖干枯狀,紅褐色,基部扁平。花瓣白色,匙形,長1.5~3 cm;果近圓球形或梨形,大小差異較大,通常縱徑3~4.5 cm,橫徑3.5~6 cm。花期4—5月,果期約10月”。由此推斷枸橘的基源為蕓香科植物枳Poncirus trifoliata(L.)Raf.。

表3對枳殼及其偽品從大小、外皮、果皮厚度、瓤囊數進行對比。可以用性狀鑒別法加以區分。

6 結語

“枳殼”一名首次出現在南北朝《雷公炮炙論》[4],民國《中國藥學大辭典》[29]記載,枳殼別名“只殼”“奴隷”“商殼”“洞庭奴隷”。2020版《中國藥典》[1]收載枳殼為其正名。

宋《本草圖經》[8]詳細描述了枳殼基源植物的生長形態,其突出特征為“高亦五、七尺”、 “多刺”、“春生白花”、“翻肚如盆口唇狀”。《本草崇原》[28]記載,“冬不落葉”“臭香形圓”“花白”“穰肉黃白”的特點。通過對枳殼的基源考證,確定枳殼為蕓香科植物酸橙Citrus aurantium L.的未成熟果實。

歷代本草對枳殼的認識從南北朝《肘后備急方》[34]開始,由其推斷枳殼具有“治療風疹”“安胃”的功效。唐代《藥性論》[35]首次出現了對枳殼功效的具體描述,記載了其“理氣”“消食”“治痔疾”“消積”的功效,五代增加了“止嘔”“安胃”“化痰”“止瀉”的功效。宋朝增加了“通利關節”“止咳”的功效,同時減少了“明目”“止嘔”“治痔疾”的功效記載。明代本草記載增加了“止瀉”的功效,清代本草記載與明朝相較,枳殼“通利關節”的功效消失。在2020《中國藥典》[1]中對枳殼的功效描述為“理氣寬中,行滯消脹”,用于胸脅氣滯、脹滿疼痛、食積不化、痰飲內停;胃下垂、脫肛、子官脫垂。

枳殼的道地性考證顯示,唐朝首載道地產區陜西,宋明時產區向南擴張至河南、江西、浙江等地,民國記載產區向南遷移至四川、福建等地。現代主要栽培于浙江、江西、湖南、四川等省。

筆者通過對枳殼進行系統的本草考證,明確了枳殼名稱、基原、功效、道地產區及混偽品歷史逐步演變的整個過程,為中藥枳殼正本清源提供參考,并為其種質資源開發利用提供依據。

參考文獻

[1] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:一部[S] .北京:中國醫藥科技出版社,2020:257-258.

[2] 顧觀光輯,滕弘撰.神農本草經[M].長沙:湖南科學技術出版社,2008:45.

[3] 吳普.吳普本草[M].北京:人民衛生出版社,1987:62.

[4] 頓寶生,王盛民.雷公炮炙論通解[M].西安:三秦出版社,2001:329-330.

[5] 蘇敬等撰,尚志鈞輯校.新修本草[M].合肥:安徽科學技術出版社,1981:326.

[6] 陳藏器撰,尚志鈞輯釋.《本草拾遺》輯釋[M].合肥:安徽科學技術出版社,2002:130.

[7] 寇宗奭撰,顏正華等點校.本草衍義[M].北京:人民衛生出版社,1990:87.

[8] 蘇頌編撰,尚志鈞輯校.本草圖經[M].合肥:安徽科學技術出版社,1994:365-366.

[9] 盧多遜撰,尚志鈞輯校.開寶本草(輯復本)[M].合肥:安徽科學技術出版社,1998:275.

[10] 王好古撰,崔掃麈,尤榮輯點校.湯液本草[M].北京:人民衛生出版社,1987:141-142.

[11] 不著撰人,郝近大校點.增廣和劑局方藥性總論[M].北京:中醫古籍出版社,1988:85-86.

[12] 李東垣,張元素撰,伍悅點校.珍珠囊·珍珠囊補遺藥性賦[M].上海:上海科學技術出版社,1958:19,61.

[13] 李時珍.本草綱目[M].北京:人民衛生出版社,1977:2078-2084.

[14] 盧之頤撰,冷方南,王齊南校點.本草乘雅半偈[M].北京:人民衛生出版社,1986:284-285.

[15] 杜文燮著,陳仁壽,王明強,蘇文文校注.藥鑒[M].北京:中國中醫藥出版社,2016:60-61.

[16] 李中梓編輯,錢允治訂正,金芷君校注.雷公炮制藥性解[M].北京:中國中醫藥出版社,1998:20.

[17] 汪昂著,陳贊育點校.本草備要[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1994:43.

[18] 凌奐.本草害利[M].北京:中醫古籍出版社,1982:56,58-59.

[19] 黃宮繡.本草求真[M].北京:人民衛生出版社,1987:196-197.

[20] 張秉成.本草便讀[M].上海:上海科學技術出版社,1958:60-61.

[21] 中國文化研究會.中國本草全書:147卷 本草撮要類編[M].北京:華夏出版社,1999:397.

[22] 葉天士.本草經解[M].上海:上海科學技術出版社,1958:80-81.

[23] 周嚴.本草思辨錄[M].北京:人民衛生出版社,1960:133-134.

[24] 汪讱庵.本草易讀[M].北京:人民衛生出版社,1987:306-307.

[25] 嚴西亭.得配本草[M].上海:上海科學技術出版社,1958:152-153.

[26] 張璐著,趙小青,裴曉峰校注.本經逢原[M].北京:中國中醫藥出版社,1996:199-200.

[27] 吳儀洛撰,朱建平,吳文清點校.本草從新[M].北京:中醫古籍出版社,2001:123-124.

[28] 張志聰著,劉小平點校.本草崇原[M].北京:中國中醫藥出版社,1992:88-89.

[29] 前世界書局.中國藥學大詞典[M].北京:人民衛生出版社,1956:830-834.

[30] 陶弘景集,尚志鈞輯校.名醫別錄[M].北京:人民衛生出版社,1986:130.

[31] 劉文泰纂.本草品匯精要[M].北京:人民衛生出版社,1982:506-507.

[32] 中國科學院中國植物志編輯委員會.中國植物志:第43卷 第2分冊[M].北京:科學出版社,2016:165-170,194-195.

[33] 陶弘景著,尚志鈞輯校.本草集經注[M].蕪湖:蕪湖醫學專科學校,1963:126.

[34] 葛洪著,王均寧點校.肘后備急方[M].天津.天津科學技術出版社,2005:114-115,152.

[35] 甄權著,尚志鈞輯校.藥性論[M].蕪湖:皖南醫學院,1983:42-43.

[36] 日華子.日華子本草[M].蕪湖:皖南醫學院科研處,1983:72-73.

[37] 唐慎微撰,尚志鈞等校點.證類本草[M].北京:華夏出版社,1993:382-384.

[38] 唐慎微著,尚志鈞點校.大觀本草[M].合肥:安徽科學技術出版社,2001:475-477.

[39] 陳嘉謨撰,王淑民等點校.本草蒙筌[M].北京:人民衛生出版社,1988:221-222.

[40] 姚瀾.本草分經[M].上海:上海科學技術出版社,1989:63.

[41] 中國醫學科學院藥物研究所.中藥志:第3冊[M].北京:人民衛生出版社,1961:48-55.

[42] 杜佑著,顏品忠等校點.通典[M].長沙:岳麓書社,1995:64.

[43] 曹炳章編著,劉德榮點校.增訂偽藥條辨[M].福州:福建科學技術出版社,2004:73-74.

[44] 胡世林.中國道地藥材[M].哈爾濱:黑龍江科學技術出版社,1989:552-554.

[45] 韓彥直.橘錄[M].北京:中華書局,1985:13.