寒地城市第三空間活力提升策略研究

吳松濤,馮穎堃,吳倩

(哈爾濱工業大學建筑學院,寒地城鄉人居環境科學與技術工業和信息化部重點實驗室,哈爾濱 150006)

0 引言

疫情給城市按下了“暫停鍵”,長時間的居家生活、佩戴口罩、保持社交間距讓人們更加渴望回到富有活力的城市里,一方面是國家支持具有“人間煙火氣”的“地攤經濟”[1];另一方面長時間的線上辦公與社交,相對封閉的空間讓人們更想打破交流屏障,實現面對面的交流,“第三空間”研究在此背景下變得更加急需與迫切。“第三空間”概念來源于20 世紀80 年代,是雷·奧爾登堡從城市與社會研究的角度提出的,他把家稱為“第一空間”,把工作的空間稱為“第二空間”,把家庭與工作地以外的公共場所統稱為“第三空間”[2]。寒地城市的第三空間受寒冷氣候影響較大,文中探索寒地城市第三空間的場所特征,進行相關案例分析與研究,分析總結寒地城市第三空間活力提升策略,以期為寒地城市第三空間體系構建與建設提供經驗借鑒。

1 相關概念與理論

1.1 第三空間

如文中所述,“第三空間”(The third place)這一概念最早是由美國的社會學家雷·奧爾登堡提出的,他認為第三空間具有如下特征:第三空間是中立的且不設門檻,所有階層的人群均可進入,其環境溫馨舒適,其內可發生信息交流與共享等多元行為活動,是城市居民心目中“遠離家的家”[3]。“第三空間”目前尚未形成統一的概念,綜合第三空間的特征和本質,可將第三空間歸納為城市中公共的、環境舒適、功能多元且足夠吸引人群、距離方便易達、非家庭與工作場所的開放空間或綜合體空間等。

1.2 城市活力

“活力”在國外很早就開始被應用在城市空間領域,目前國內外主要有兩種公認的定義:①起源于生物學概念的活力(Vitality);②人與場所互動產生的活力(Activity)。這兩種定義逐漸演化成為城市設計、建筑學和社會學對城市活力的研究視角,也有學者認為城市活力具有“二象性”[4],即城市活力是物質空間特征和人的行為活動的同構體,二者缺一不可,不同場所的活力具有不同屬性,也需要不同的策略進行激活與提升。

2 國內外城市第三空間活力研究進展

“第三空間”隨著城市的迅猛發展和人民日益增長的物質文化需求,被越來越多的學者所關注。在城市設計領域內,也有許多學者關注到城市活力,并對城市第三空間活力展開研究。

2.1 國外研究概況與實例

2.1.1 國外研究概況

最早,“第三空間”概念提出后,社會學家更關注第三空間的社會意義,認為第三空間為人們提供了社會交往的場所[5],滿足了人們的情感需求[6]。隨著城市規劃和建筑學領域人本主義思想的發展,越來越多的學者開始關注城市第三空間,開始思考如何滿足市民的需求,如何更好地營造城市公共空間[7],如何為用戶提供一個可滿足多樣選擇并可互動的環境[8]。在城市活力的研究領域,也開始有學者將城市活力與城市第三空間相結合,Siavash 將城市公共空間與活力相結合,對街道進行社會化分析[9],Jilan 從空間使用者的角度來評估城市公共空間活力情況[10]。后來,經濟發展水平的提高和消費觀念的轉變,商業綜合體、酒吧、咖啡店、主題樂園等空間成為新的第三空間類型,擁有更加密集的流量和資源,這些類型的空間也更好地促進了城市活力的產生,使得第三空間的內涵逐漸發展、演變和外延,成為更加多元的概念。

2.1.2 國外寒地城市第三空間活力提升實例研究

(1)寒地城市第三空間的室內連續性。

寒地城市明尼阿波利斯是美國明尼蘇達州最大的城市,其緯度與哈爾濱所處緯度相同,有著相似的氣候,冬季漫長且均受到寒冷空氣的侵襲,然而明尼阿波利斯市通過建設連續的、網絡化的城市空中連廊系統,使其冬季也充滿活力。連廊連接了將近69個街區,使用者可以步行到達約23 萬m2的超市或商店[11],并且與大量的娛樂休閑、商業餐飲、公園廣場等第三空間相連接,極大地便捷了人們的出行,激發了寒地城市冬季活動的產生,成為城市活力的重要聯結線。

(2)寒地城市第三空間的景觀獨特性。

冰雪對于寒地城市既是挑戰也是機遇,可以利用冰雪景觀對第三空間進行裝飾,并結合自身特色營造出多種豐富的第三空間,例如日本札幌的雪雕,加拿大蒙特利爾的冰雕,使市民享受到冰雪帶來的樂趣,豐富的冬季第三空間和冬季活動也為城市增添了活力,賦予冰雪的魅力。

(3)寒地城市第三空間的場所全季性。

洛克菲勒廣場在美國紐約的曼哈頓,是洛克菲勒中心建筑群中央下凹的小廣場,卻具有極高的人氣。每年夏天,洛克菲勒廣場開設音樂噴泉,場地里有茶座供人們小憩,還會舉辦一些展覽,成為活力的激發點;每年冬天,廣場會進行功能轉換,場地被澆筑成滑冰場,在圣誕節前夕,洛克菲勒中心廣場都要豎立一棵紐約市最大的圣誕樹用來狂歡,成為城市冬季活力最高的第三空間。

2.2 國內研究概況

隨著我國人民生活水平的提高,公眾對第三空間的需求日益高漲,學術界也開始關注對第三空間的研究。國內對第三空間的研究主要集中在社會學、建筑學、城市設計三個領域,馮靜系統地介紹了第三空間的概念、內涵、研究進展等概況[12],并針對北京市五道口地區的第三空間發展進行了研究[13];部分城市規劃學者分別從心理學、社會學等角度對第三空間展開研究[14],汪毅提出了“心理—行為—空間”這一學科交叉互動性的視角[15],李晴從空間組織模式對居住小區第三空間進行規劃設計與研究[16];也有學者以國外第三空間為實例開始研究城市活力,鄧智團對坎布里奇肯戴爾廣場進行研究以探尋活力本源[17],白聰霞等從公共空間與活力角度對歷史空間展開研究[18]。隨著信息技術的發展,城市第三空間的研究也衍生出許多新的理論和新的方法:隱性消費空間[19]、隱性活力[20]等與信息時代相接軌的理論逐漸興起,第三空間的發展也變得更加多元,從物質空間向虛擬空間演變和外延。總體而言,第三空間已經不是簡單的社會概念,而是社會、文化、經濟、信息技術等多學科交叉、多領域涉足的包容性概念,并隨著城市公共生活的豐富而發展。

3 哈爾濱第三空間實證分析

3.1 研究對象氣候特征

1986 年埃德蒙頓國際冬季城市論壇曾對寒地城市做出過定義:“冬季城市(寒地城市的前稱)是1 月份平均氣溫為0℃(32°F)或者更低,并位于緯度高于45°地區的城市”,國內寒地城市主要認為是分布在北半球、1 月平均氣溫在-18℃以下的特殊城市群體,往往因其冬季漫長、氣候嚴酷而給人們生活帶來一定的影響[21]。哈爾濱是我國典型的寒地城市,由于受西伯利亞極地大陸氣候的影響,每年將近有半年時間城市都會面臨嚴寒、冰雪和冷風的侵襲,氣溫低、常降雪、白晝短、日照少是其典型的冬季氣候特征[22],影響人們的出行和活動。

3.2 研究對象第三空間活力特征

哈爾濱市是我國東北北部中心城市、歷史文化名城和國際冰雪文化名城,城市文化是在北方寒地文化、本土地域文化、民族傳統文化及西方外來文化的共同作用和影響下形成的文化混合體,寒冷氣候和地域文化特征對城市第三空間影響較大,使其呈現出特有的第三空間活力特征。

3.2.1 冬季室內和室外第三空間的差異性變化

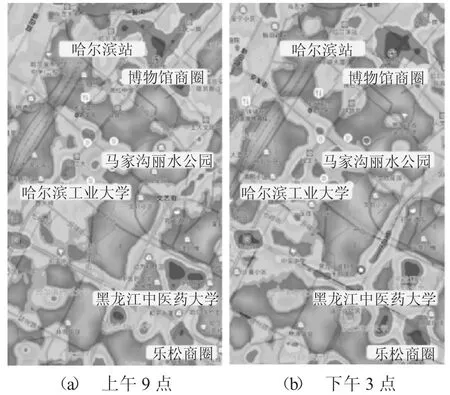

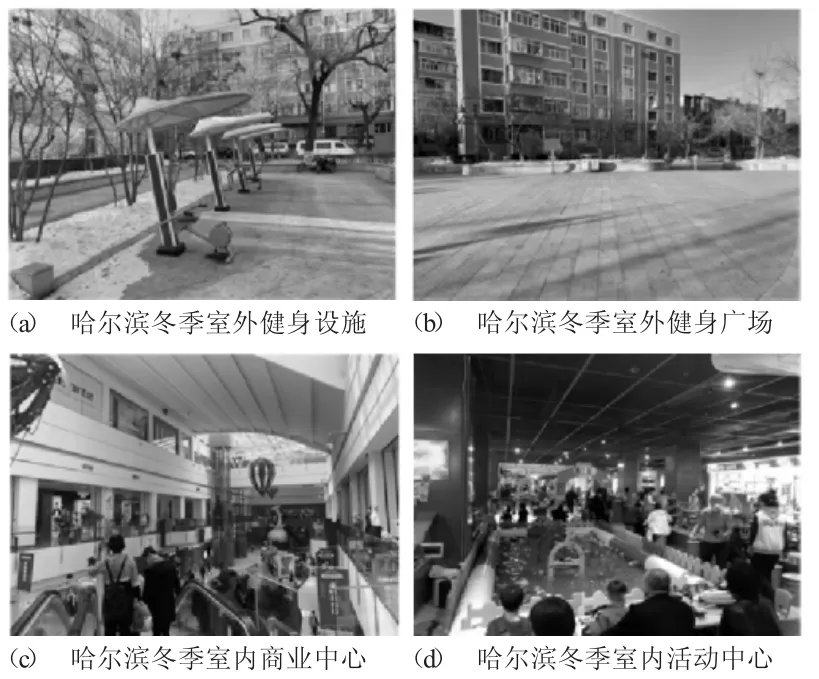

百度熱力圖可以用來判斷同一地區實時人群活動分布情況,研究選擇冬季非疫情管控時期上午9 點和下午3 點兩個時間點對哈爾濱市中心城區部分人口熱力分布數據進行提取,根據熱力圖可知,商業綜合體、火車站、大學校園建筑等室內空間較有活力見圖1,室外的社區公園、廣場、街道等因氣候寒冷使用率降低,活力也因此受到影響。受寒冷氣候影響,哈爾濱室內和室外第三空間活力會產生較大差異性變化,室外第三空間活力降低,室內第三空間活力相對提高見圖2,因此寒地城市第三空間應當因地、因氣候提出營造與規劃策略。

圖1 哈爾濱冬季熱力圖

圖2 哈爾濱冬季室內外第三空間

3.2.2 冰雪文化對第三空間的影響

哈爾濱素有“冰城”美譽,冰雪資源豐富。作為中國的“冰都”,“哈爾濱冰雪節”是世界聞名的冬季旅游項目并成為冬季的主要活力激發點,哈爾濱具有豐富的冰雪資源,擁有歐亞之窗、亞布利等滑雪場,通過冰雪文化樂園、冰雪大世界、雪雕博覽會等系列冰雪文化產業的開發,形成了相應的冰雪文化體系。寒冷氣候雖然對人們的出行與活動造成影響,但冰雪文化同樣成為寒地城市特有的優勢,充分利用哈爾濱的冰雪寶貴資源,深入挖掘文化、藝術內涵,規避氣候對活力的影響并充分發揮冰雪對活力的吸引,才能提高策略的合理性和可操作性。

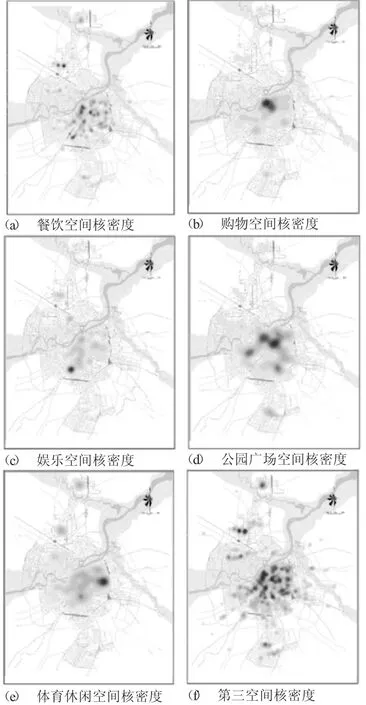

3.2.3 POI 第三空間密度分析

POI(Point of Interest)即興趣點數據,可以有效反映設施點的空間信息,文中采集百度地圖的POI 信息數據進行研究分析,主要選取與城市第三空間職能密切相關的休閑、娛樂、活動設施為主,包含餐飲、購物、娛樂、公園廣場、體育休閑等5 類,通過GIS 核密度分析法對POI 點進行核密度分析,疊加分析后形成哈爾濱第三空間密度分析圖見圖3。通過POI 數據分析可知,哈爾濱第三空間密度呈現“多點分布,主要集中”的特征,購物空間與公園廣場空間主要集中于松花江沿岸,娛樂空間集中于城市新區,體育休閑空間集中于城市東部地區,雖然整體上呈現出第三空間的多點分布格局,但第三空間仍主要集中于松花江沿岸和城市老城區,缺少與人口密度相對應的第三空間布局,存在城區分割和聯系性弱的特征,布局結構和網絡體系亟需完善。

圖3 空間分布核密度圖

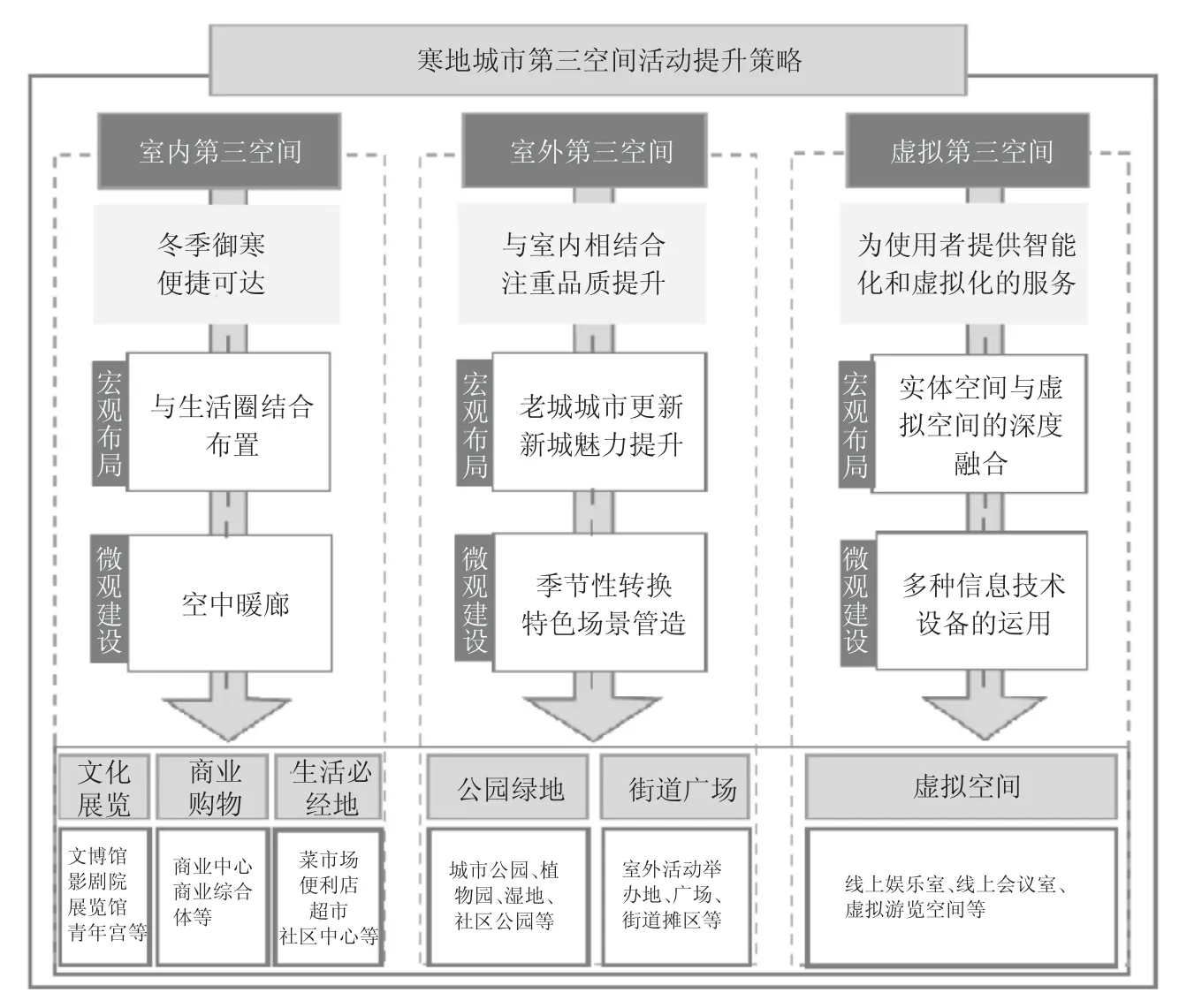

4 寒地城市第三空間活力提升策略思考

第三空間的識別主體是人且本身功能界限具有模糊性,為實現第三空間的分區服務、全面覆蓋、整體激活,研究結合哈爾濱城市第三空間特征實例,將寒地城市第三空間類型劃分為室內、室外以及虛擬第三空間等3 種類型進行闡述,每種類型按照宏觀布局、微觀建設等層次提出第三空間活力提升策略見圖4。

圖4 寒地城市第三空間活力提升策略

4.1 寒地城市室內第三空間活力提升策略

室內第三空間主要包括文化展覽、商業購物和生活必經地等空間場所,為使用者提供室內的休閑娛樂和購物服務。寒地城市的室內第三空間具有重要意義,是寒地城市冬季主要的活動場所,室內第三空間除了要滿足冬季御寒的作用外,便捷可達是其活力提升的關鍵,由此提出與生活圈結合布置的宏觀布局和空中暖廊連接的微觀建設策略。

4.1.1 與生活圈結合建設的室內第三空間

室內第三空間主要考慮與生活圈的結合。生活圈即在步行5~15min 內可滿足居民的日常生活所需,第三空間的布置與生活圈相結合將提高其使用率,社區服務中心、社區文化中心、社區活動中心等社區層面的交流活動室內空間均可成為第三空間,以滿足居民冬季的交流、活動、娛樂、創新展示等需求。

4.1.2 寒地城市的暖廊建設

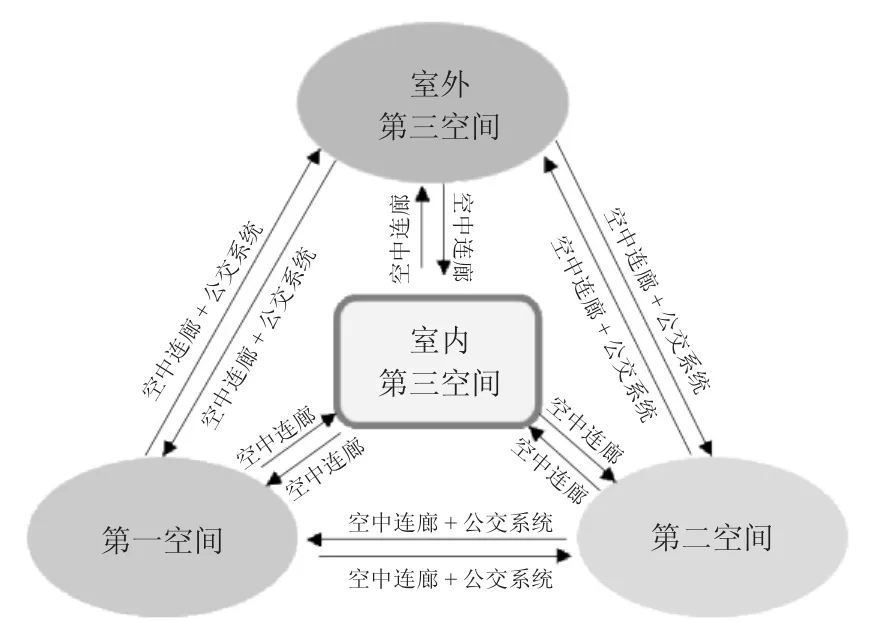

借鑒明尼阿波利斯市等較為成熟的做法,寒地城市建設空中連廊是應對寒冷氣候的有效措施,特別是對于第三空間密集區域,空中連廊將極大地提升行人的便捷性與舒適性,增強商業休閑氛圍,促進冬季活力的產生。空中連廊的建設將有效連接室內第三空間,形成相應的室內第三空間體系,同時可以對居民的出行和活動進行引導,提升室內第三空間活力。除了連通室內第三空間外,還應與廣場公園等室外第三空間相聯系,與工作、生活的第一空間和第二空間之間也應建立起完善的連廊網絡,體系化的建設可以增強可達性,并進一步營造活力的第三空間見圖5。

圖5 寒地城市空中連廊體系分析圖

4.2 寒地城市室外第三空間活力提升策略

室外第三空間主要包括公園綠地、街道廣場等空間場所,為使用者提供休閑健身、文化展示、情感寄托等功能。寒地城市室外第三空間受寒冷氣候影響較大,如何增加其吸引力,并且讓使用者及時御寒取暖是其活力提升的關鍵,由此提出老城區城市更新與新城區魅力提升的宏觀布局策略以及場所季節性轉換與特色場景營造的微觀建設策略。

4.2.1 老城區室外第三空間活力提升的思考

根據中科院地理所的城市體檢報告中居民滿意度調查(2019)可知,老年群體和高學歷年輕人對富有特色的城市老城區更新場景,如老工業遺產區、老街區提質增效區等更加向往,老城區不僅為老年人提供了便捷舒適的生活,也被創意年輕人所青睞。對于老城區室外第三空間,應該從規劃的角度充分抓住城市更新的優勢,利用好現有的存量,加強活力提升建設,注重對全齡適用、全季適用的設計考慮;對于傳統的街道攤區、市井消費等應予以支持與鼓勵,科學引導與治理并重;對于具有紀念意義和觀賞價值的歷史景觀應充分保護與利用,形成相應的第三空間游覽體系和第三空間的吸引力;同時要利用好閑置用地,做好增量,對室外第三空間和室內第三空間進行整合重構,加強室內和室外的有效連接,更好地引導活力的產生,形成更加多元的空間場景。

4.2.2 新城區室外第三空間活力提升的思考

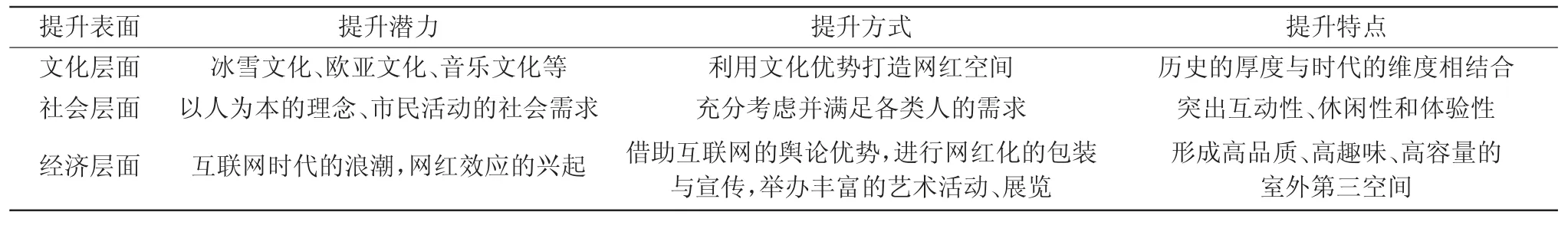

在信息時代的浪潮下,大量網紅店的涌現成為城市中被廣泛關注的熱點,所帶來的熱度及人氣不僅在城市資本與結構中起著重要作用,而且提高了城市的吸引力,給城市帶來生機與活力。網紅效應給城市提供了更多元的消費機會和更包容的主流觀念,成為網絡驅動下激發城市活力的新觸媒[23]。為進一步提升寒地城市室外第三空間活力,提升城市新城區魅力,提出以下3個層面的策略表1,從文化層面:根植寒地城市的冰雪文化,營造具有吸引力的創意網紅空間,同時將歷史厚度與時代維度相結合展現;從社會層面:注重人對活力的基礎作用,突出其互動性、休閑性和體驗性;從經濟層面:應借助互聯網的輿論優勢,形成高品質、高趣味、高容量的室外第三空間,通過豐富的藝術活動、展覽等形式,最大限度地展現城市新區的時代魅力。

表1 新城區室外第三空間魅力提升策略

4.2.3 寒地城市室外第三空間的季節性轉換

室外第三空間的季節性轉換即第三空間設計中既能滿足夏季活動的功能,在寒冷的冬季到來時,又能將其原有場地和設施進行轉換,為冬季使用和活動。功能轉換有兩點要求:一是,第三空間在設計之初就有夏季和冬季的轉換思考,使場地具有轉換的可能性;二是,第三空間在轉換后能夠被人們所接納,切實滿足人們的需求[24]。除了洛克菲勒廣場將夏季茶歇涼亭轉換成冬季的滑冰場這種形式外,還有多種轉換形式可運用于設計中見表2。

表2 室外第三空間季節轉換

4.2.4 寒地城市特色場景營造

室外夜市空間是城市煙火氣的象征,既有效地緩解了城市商業設施的不均衡,也促進了城市夜經濟的發展和活力的激發,成為城市中的“市井第三空間”。以哈爾濱市有名的哈師大夜市為例,其地理位置緊鄰哈爾濱師范大學,流動人口多,市場基礎良好,并產生了自己的特色品牌,成為了游客旅游的打卡點,有效地提升了城市活力。寒地城市的夜市發展應依托現有已成規模的夜市基礎,一方面進行類似于師大夜市的品牌化升級與管理,另一方面也要結合暖廊暖廳進行冬季防寒設計,以此實現夜市空間的全季性和全時性經營,營造成為寒地城市的特色第三空間。

4.3 寒地城市虛擬第三空間活力提升策略

虛擬第三空間主要以信息技術為載體,為使用者提供智能化和虛擬化的服務,是未來第三空間的發展趨勢。信息技術已經滲透到人們的工作與生活中,實體空間與虛擬空間也在深度融合并相互促進。通過一些信息技術設備能夠將實體空間與虛擬空間之間相連接,實現真實感官體驗的人與空間交互,例如通過AR、VR 等設備,不僅可以實現對虛擬空間的使用,還可以與社會空間、文化空間、經濟空間相互疊合,成為線上第三空間,例如線上娛樂室、線上會議室、虛擬游覽空間等,免受戶外寒冷氣候的侵襲,在室內即可完成在虛擬第三空間的休閑娛樂、社會交往、線上游覽等行為活動。隨著5G 網絡、可穿戴式設備、全息投影、人工智能等多種技術的成熟,智能化的第三空間對于寒地城市活力提升也是一次重大機遇。

5 結語

寒地城市有其特殊的氣候特征和第三空間活力特征,文中從城市活力提升角度出發,立足于寒地城市的氣候背景,針對第三空間從規劃層面提出了應對策略,對于寒地城市活力的提升具有重要意義,是以城市設計學科視角為代表的人居學科領域在城市“幸福感、歸屬感、獲得感”研究上的有益嘗試。