我國工業節能與綠色標準化工作概述及分析

王旭明,張慶環

(物資節能中心,北京 100037)

0 引 言

我國節能領域的標準化工作始于80年代初期,我國成立了全國能源基礎與管理標準化技術委員會,主要負責組織開展相關國家層面節能標準的制修訂工作。1998年,《中華人民共和國節約能源法》正式頒布實施,使我國的節能標準化工作有了重要的法律依據。

2005年,國務院印發了《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006年-2020年),明確了加強節能相關標準工作等要求。國家標準化管理委員會(以下簡稱“國標委”)聯合國家發展改革委、工業和信息化部等多個部門聯合發布《2005-2007年資源節約與綜合利用標準發展規劃》,指導規范了節能標準等相關工作。

2012年,國務院印發了《“十二五”節能環保產業發展規劃》,提出了要建立健全節能環保法律法規體系,逐步提高重點用能產品能效標準。與此同時,國家發展改革委、國標委啟動了“百項能效標準推進工程”,陸續發布百余項能效和能耗限額等節能標準。

2015年,國務院印發了《關于加強節能標準化工作的意見》,提出到2020年,建成指標先進、符合國情的節能標準體系,主要高耗能行業實現能耗限額標準全覆蓋,80%以上的能效指標達到國際先進水平。

2017,國家發展改革委印發了《節能標準體系建設方案》,提出到2020年,進一步優化國家標準、行業標準、地方標準、團體標準體系結構,政府主導制定的與市場自主制定的節能標準協同發展,形成有效的節能標準研究、制修訂、宣貫、監督檢查、評估等工作機制。

1 我國工業領域節能與綠色標準工作概述

近年來,我國工業領域的節能與綠色標準工作一直由工業和信息化部通過發布多項政策和文件牽頭推動著,“十三五”期間,工業和信息化部印發了全國工業能效指南(2014年版)》、《綠色制造標準體系建設指南》、《裝備制造業標準化和質量提升規劃》、《工業和通信業節能與綜合利用領域技術標準體系》等文件,有效發揮了能效標準、標識在持續提升企業能效和節能管理水平的作用。

2016年,工業和信息化部辦公廳印發了《工業和通信業節能與綜合利用領域標準制修訂管理實施細則(暫行)》,委托中國機械工業聯合會、中國電子標準化研究院等行業單位,成立了一批機械、電子等節能、節水、資源綜合利用標準化工作組,有力地推進工業領域的節能與綜合利用標準體系建設。

2017年,工業和信息化部發布了《工業節能與綠色標準化行動計劃(2017-2019年)》,提出到2020年,在能耗水耗限額、能效水效、節能節水、資源綜合利用、綠色制造體系建設等領域制修訂300項重點標準,基本建立工業節能與綠色標準體系。

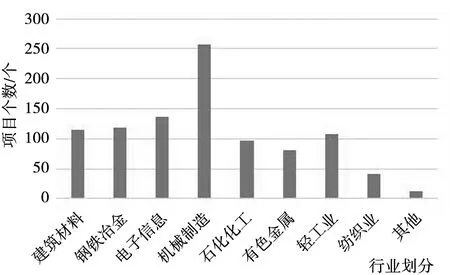

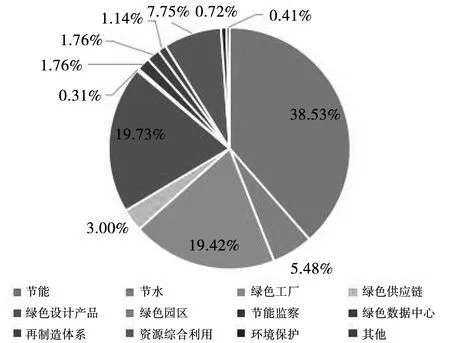

截止目前,2017-2020年工業和信息化部分別支持了286、201、229、121項共計837個節能與綠色標準的研究項目,其中國家標準占比18.41%、行業標準占比66.91%,團體標準占比14.68%,涉及節能、節水、資源綜合利用、綠色工廠、綠色園區、綠色園區、綠色數據中心等類別,覆蓋了鋼鐵、有色、建材、機械、輕工、紡織等主要工業領域,研究項目分別按行業、類別的分布情況如圖1、圖2所示。2021年擬計劃支持的188項相關研究項目已完成公示,目前正在推進實施中。

圖1 2017-2020年工業領域節能與綠色標準研究項目行業分布

圖2 2017-2020年工業領域節能與綠色標準研究項目類別分布

2 工業節能與綠色標準化工作成效

近年來,工業節能與綠色標準化工作的持續推進,為工業領域的高質量綠色發展帶來了積極成效。

2.1 利于企業轉變管理模式,實現精細化管理

為了實現“2030年碳達峰、2060年碳中和”的目標,工業企業的高質量綠色發展顯得尤為的關鍵和重要。工業領域由鋼鐵、有色、建材、輕工、電子、紡織等行業組成,相關行業包括了大大小小企業個體,這些個體便成為了節能減排的主體。

節能標準化給企業各項管理工作帶來了積極的轉變,解決了企業在能源利用過程中遇到的“誰來做”、“何時做”、“怎么做”、“如何評價”的問題,讓企業摒棄過去那種粗放的、單憑經驗的管理模式,成為企業施行科學、系統、量化管理的重要依據,以領導者意識觀念、建立健全機構、完善管理制度、技術改造措施等方面為切入點,實現自身管理體制機制的流程化、精準化,以最低的能源代價獲取最大的能源利用效率。

2.2 推動企業降耗減碳,構建綠色制造體系

節能標準化工作,積極引導企業向行業內領先水平和國際先進水平對標達標,查找自身用能環節的問題,深入發掘節能潛力,合理化企業生產工藝流程,從而實現節能降耗、降本增效的目標。

以鋼鐵行業為例,與2005年相比,2018年納入重點統計范圍的鋼鐵企業平均噸鋼綜合能耗由694千克標煤降到555 kg標煤,噸鋼耗新水由8.6 t下降到2.75 t,水重復利用率94.3%提高到至97.88%,噸鋼外排廢水量由4.71 t下降到0.74 t,噸鋼二氧化硫排放量由2.83千克下降到0.53 kg,噸鋼煙粉塵排放2.18 kg下降到0.56 kg[1]。

此外,充分發揮相關標準的示范引領作用,工業企業實施綠色采購、設計綠色產品、搭建綠色平臺、創建綠色工廠。截止目前,工業和信息化部已發布5批國家綠色制造的名單,包括2 000余家綠色工廠、2 100種綠色設計產品、171家綠色園區和189家綠色供應鏈示范企業[2]。

2.3 優化企業能源消費結構,提高可再生能源比例

近段時間,由于煤炭供應趨緊等因素,造成了部分地區電力資源緊張,各級政府部門紛紛采取了拉閘限電、錯峰用電等措施,如:廣東執行“開二停五”用電方案,江蘇對年度能耗5萬噸標煤以上企業實施專項節能監察,寧夏地區高耗能企業停限產一個月,廣西對有色、鋼鐵、建材等高耗能企業實行限產,陜西地區新建成“兩高”項目不得投入生產等。

借助綠色工廠、綠色設計產品、綠色園區等標準,引導企業減少使用煤炭、石油、天然氣等化石能源,采用如分布式儲能、空氣源熱泵等技術,提高風能、水能、海洋能、太陽能、地熱能和生物質能等能源比例。一旦遇到拉閘限電、錯峰用電等突發情況,企業可以及時啟動應急方案,及時完成訂單任務,保證正常生產經營活動。

2.4 調整企業技術和產品結構,合理規劃布局

節能標準化工作能夠促進產業結構調整,優化企業的技術結構和產品結構,加快淘汰落后和化解過剩產能。以鋼鐵行業為例,“十三五”前4年累計壓減粗鋼產能1.5億噸以上,實現地條鋼全面出清,提前完成“十三五”去產能的目標任務[1]。同時,有利于加大先進適用節能技術裝備的推廣力度,企業可以根據自身生產運營等情況,因地制宜地實施節能技術改造,提高企業能源利用率。

3 相關工作建議

(1)建議進一步完善工業節能與綠色標準常態化機制,調整標準復審、制修訂周期,適應企業的綠色發展需求。此外,適時將能效“領跑者”遴選指標納入能效和能耗限額標準指標體系,形成倒逼機制,提升企業的能效水平。

(2)建議進一步加快綠色采購、綠色制造、綠色產品等方面標準制修訂工作,樹立企業碳達峰碳中和意識觀念,將節能減排等工作納入企業的總體戰略體系,充分釋放企業綠色發展潛能,依據相關標準制定適合本企業的碳達峰碳中和路線實施方案。

(3)深入開展兩化融合工作,助力工業節能與綠色標準工作。充分利用以信息化帶動工業化、以工業化促進信息化的優勢,推動互聯網、5G、大數據、人工智能與綠色發展深度融合,讓工業節能與綠色標準成為工業企業實現高質量發展的重要引擎。