改良Ivor-Lewis術式與Mckeown術治療食管癌的效果及對肺功能、炎癥指標的影響

任 強 楊大彬 吳 凱 周乾華

1.安徽省淮北礦工總醫院心胸外科,安徽淮北 235000;2.安徽省第二人民醫院心胸外科,安徽合肥 230001

食管癌是現今臨床上常見的消化道惡性腫瘤之一,具有較高的病死率[1-2]。手術切除是該病最有效的治療手段[3-4]。隨著醫學技術的不斷進步,微創手術開始在食管癌的治療中得到開展,其中較為常用的包括改良Ivor-Lewis術、Mckeown術等[5-6]。Mckeown術主要是經由頸部-右胸-上腹部切口的途徑完成手術,并在頸部吻合,具有較好的手術切除效果[7-8]。而改良Ivor-Lewis術式則是在經典的Ivor-Lewis術式改良而成,術中主要采取左側臥位,并選擇右胸-腹部兩切口,也具有創傷小、術后恢復較好的優勢[9-10]。因此,本研究旨在探討改良Ivor-Lewis術式與Mckeown術治療食管癌的效果,并觀察其對肺功能、炎癥指標的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2017 年3 月至2021 年2 月安徽省淮北礦工總醫院接診的80 例食管癌患者進行研究。納入標準:①經過上消化道鋇餐、食管組織活檢等檢查確診為食管癌[11];②腫瘤位于食管胸中下段部位;③臨床分期Ⅰ~Ⅱ期;④需接受手術治療;⑤患者及其家屬簽署研究同意書。排除標準:①復發性食管癌;②術前接受過化療、放療等;③腹腔、胸腔粘連情況嚴重,預估難以開展手術;④既往已接受過胸腹部、頸部手術;⑤伴有急慢性感染、凝血功能異常等;⑥術前高血壓、糖尿病控制不良;⑦全身狀況不良,無法耐受手術;⑧經胸腹部增強CT 檢查顯示有腫瘤轉移、外侵表現;⑨認知異常,難以溝通。通過隨機數字表法將患者分為A 組和B 組,各40 例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(P >0.05),具有可比性。見表1。本研究已通過醫院醫學倫理委員會批準實施。

表1 兩組一般資料比較

1.2 手術方法

A 組使用改良Ivor-Lewis術式治療,手術方法如下:①選擇靜脈復合全身麻醉,雙腔氣管插管行單肺通氣,患者取左側臥位30°開始手術,術中根據手術操作調整手術床角度,建立氣腹;②由右胸第4 肋間前外側作切口入胸,切斷該肋軟骨并作上腹部正中切口,游離奇靜脈,并于中間結扎后再將奇靜脈切斷,向上延長切開縱膈胸膜直至胸頂部位,并分別由兩側游離,直至脊柱和上腔靜脈處;③仔細游離食管、胃,切除標本,并在腔鏡的觀察下將上縱膈、氣管旁、隆突下、腹腔等各部位的淋巴結進行徹底清掃;④由膈食管裂孔沿著食管床的方向,將胃提至右胸,并于胸頂部進行吻合,放置胃管及空腸營養管;⑤閉合賁門部位,并進行縫合加強,間斷縫合胸膜-胃-胸膜,并將吻合口和上半胃部位完全包埋在上縱膈處,觀察視野無出血情況后,關閉切口。

B 組使用Mckeown術治療,手術方法如下:①選擇靜脈復合全身麻醉,雙腔氣管插管行單肺通氣,患者取左側前俯臥位開展手術;②胸腔鏡下進行食管游離、胸部淋巴結清掃等處理;③改變體位為平臥頭高腳低位,建立人工氣腹,對胃部進行游離,并進行腹部淋巴結清掃,在腹部正中部位,作4~5 cm 的小切口,并穿刺置管,實施空腸造瘺術;④在左胸鎖乳突肌前緣切口5 cm 左右的部位,將頸段食管進行游離、離斷,并牽拉食管、胃,完成管狀胃制作;⑤沿著食管床向上牽拉,直至左側頸部位置,完成食管胃吻合處理,其余步驟和A 組基本相似。

兩組手術均由同一組醫護人員完成。

1.3 觀察指標

①記錄兩組手術時間、術中出血量、引流管留置時間、住院時間。②肺功能:記錄術前、術后1 周兩組用力肺活量(forced vital capacity,FVC)、一秒用力呼氣容積/FVC(forced expiratory volume per second/FVC,FEV1/FVC)的變化,檢測儀器選用意大利COSMED 肺功能測定儀。③炎癥指標:采集術前、術后1 周時兩組空腹靜脈血共計3 ml,進行離心處理,速度3500 r/min,半徑10 cm,時間15 min,完成后分離血清,檢測降鈣素原(procalcitonin,PCT)、C 反應蛋白(C-reactive protein,CRP)、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)的表 達,其 中PCT(貨 號:HY20630E)、CRP(貨號:HY21168E)、TNF-α(貨號:HY20107E)的檢測選用酶聯免疫吸附試驗法試劑盒,由上海恒遠生物科技有限公司提供。④記錄兩組術后并發癥發生率。

1.4 統計學方法

應用SPSS 18.0 軟件包進行數據統計學分析,計量資料以均數±標準差()表示,組間比較采用t 檢驗;計數資料采用例數和百分比表示,比較采用χ2檢驗。以P <0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

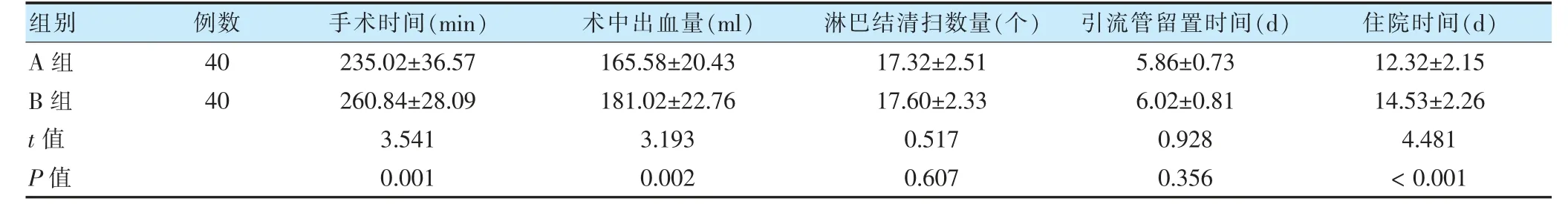

2.1 兩組圍手術期指標比較

兩組淋巴結清掃數量、引流管留置時間比較,差異無統計學意義(P >0.05)。A 組手術時間、住院時間短于B 組,術中出血量少于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表2。

表2 兩組圍手術期指標比較()

表2 兩組圍手術期指標比較()

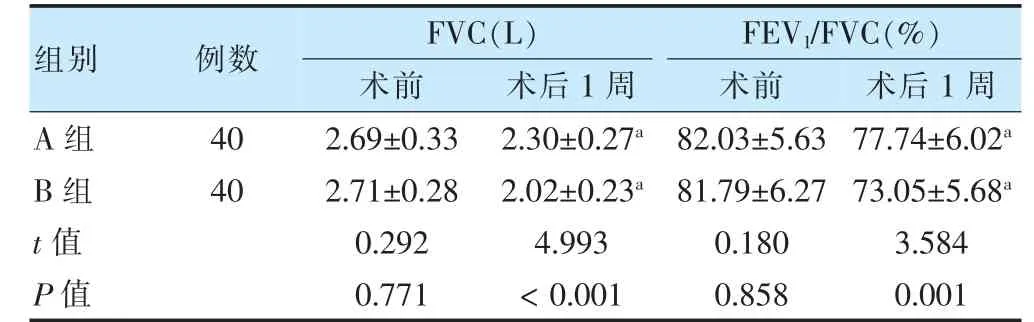

2.2 兩組手術前后肺功能指標比較

術前兩組FVC、FEV1/FVC 比較,差異無統計學意義(P >0.05)。術后1 周時,兩組FVC、FEV1/FVC 均低于術前,且A 組高于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組手術前后肺功能指標比較()

表3 兩組手術前后肺功能指標比較()

注與本組術前比較,aP <0.05。FVC:用力肺活量;FEV1:第1 秒用力呼氣容積

2.3 兩組手術前后炎癥指標比較

術前兩組PCT、CRP、TNF-α 比較,差異無統計學意義(P >0.05)。術后1 周時,兩組血清PCT、CRP、TNF-α 水平均明顯高于術前,且A 組低于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表4。

表4 兩組手術前后炎癥指標比較()

表4 兩組手術前后炎癥指標比較()

注與本組術前比較,aP <0.05。PCT:降鈣素原;CRP:C 反應蛋白;TNF-α:腫瘤壞死因子-α

2.4 兩組并發癥發生率比較

A 組并發癥總發生率低于B 組,差異有統計學意義(P <0.05)。見表5。

表5 兩組并發癥發生率比較

3 討論

隨著微創外科技術的不斷進展,食管癌患者的治療也從傳統的開放性手術過渡到了微創手術[12-13]。但由于食管解剖結構的特殊性,周圍有大量的神經和血管,術中處理不當便容易對患者的呼吸循環等功能造成影響,不利于后期的恢復[14-15]。Mckeown術是利用頸部聯合右胸、腹部的三切口術中,并在頸部作吻合,其療效也獲得臨床認可[16-17]。經典的Ivor-Lewis術中,患者術中需從仰臥位轉換為左側臥位,術中用時較長,而改良Ivor-Lewis術則是采用左側臥位30°,選擇腹部正中切口聯合右胸前外切口,手術過程中再通過對手術床位置進行調整,以滿足手術需求,有助于提高手術效果[18-20]。

本研究發現兩種手術方式的淋巴結清掃數量比較,差異無統計學意義(P >0.05),均可獲得滿意的手術切除效果,張亮等[21]實驗也得出相似結論。但在手術時間、術中出血量、住院時間上,使用Ivor-Lewis術的患者均明顯更短或更少,原因可能是由于Mckeown術中還需進行頸部操作,而改良Ivor-Lewis術主要是在胸內進行吻合,在一定程度上可減少手術操作,縮短手術時間,且改良Ivor-Lewis術的切口較小,也可降低術中出血量,促進術后早期出院[22-24]。

本研究結果顯示,使用改良Ivor-Lewis術的患者術后肺功能、炎癥因子的變化幅度更小,并發癥總發生率也明顯更低。分析是由于,①改良Ivor-Lewis術主要經由右胸入路,可減輕對膈肌的損傷,且不需要作頸部切口,也可避免損傷氣管血運,從而對患者的肺功能起到保護作用,減少肺部感染、喉返神經等并發癥的發生風險;郭孟剛等[25]實驗也顯示,改良Ivor-Lewis術對食管癌患者肺功能的影響較小,且有助于促進患者早日康復。②和Mckeown術比較,改良Ivor-Lewis術的入路途徑更合理,術中對食管的游離范圍較小,不會過多牽拉氣管,所造成的組織損傷也更輕,同時也可避免炎癥因子的大量釋放,因此術后PCT、CRP、TNF-α 的表達也更低[26-28]。然而也有研究顯示,改良Ivor-Lewis術容易出現胃部內容物反流、胸腔污染等風險,可增加術后胃排空障礙的發生率[29]。但本研究中使用改良Ivor-Lewis術的患者僅有1 例患者發生胃排空障礙,可能和醫者技術提高相關,也有可能和本研究的樣本量較小相關,今后也持續開展更高質量的研究探討。

綜上所述,和Mckeown術比較,改良Ivor-Lewis術式對食管癌患者肺功能、炎癥指標的影響更小,值得臨床推廣。