復雜城鎮井炮三維地震勘探非常規采集觀測設計

孫培元, 崔樹起, 張 波

(1.東方地球物理公司 采集技術中心,涿州 072700;2.東方地球物理公司 大慶物探二公司儀器中心,大慶 163000;3.東方地球物理公司 國際部,涿州 072700)

0 引言

東南亞某國家的一塊農田城鎮三維井炮地震采集項目,障礙物密集,政府對環保和炸藥安全距離要求嚴格,因為目的層比較淺,設計要求淺層1 000 m不能有資料缺口,構造區域的覆蓋次數必須達到滿覆蓋的70%以上,這給觀測系統設計和施工帶來了很大的挑戰。現有的城鎮三維勘探設計方法是采用常規的束狀三維設計方案,也就是炮點在障礙物區域按照炸藥安全距離進行垂直炮線偏移設計,不能進行偏移設計的炮點選擇空掉。常規三維設計最終因為空炮太多,覆蓋次數太低[1],淺層資料缺口太大,沒有完全達到地質任務的要求。在本區塊進行地震勘探時,采用前期的詳細踏勘調研,巖性調查,藥量試驗和精細化非常規三維束狀設計,在密集障礙物區域,導致部分炮點不能進行偏移設計,只能空掉,導致覆蓋次數下降迅速,淺層資料出現缺口,為此采用在該區域增加部分接收點的方法,增加了覆蓋次數和填補了淺層資料缺口,圓滿地完成了地震采集工作,采集的資料達到了地質任務的要求。

1 詳細障礙物普查

項目開始設計之前,成立工農踏勘組,工農人員詳細地踏勘該施工區塊,摸清了所有障礙物的類別、坐標和范圍,并從環評部門取得了不同障礙物的禁炮距離,以及政府備案的障礙物。

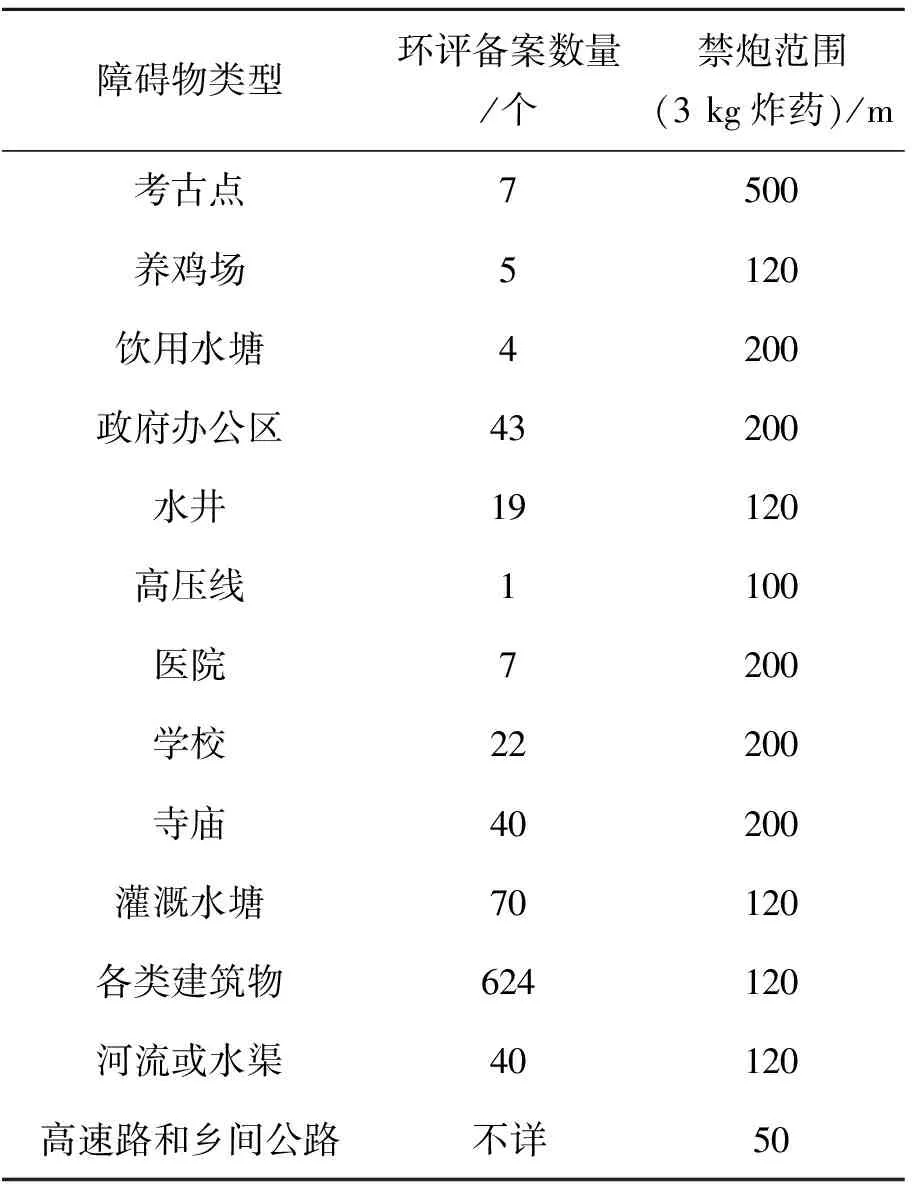

工區內主要障礙物有:7個考古區,5個養雞場,四個水庫,43處政府辦公室,7所醫院,22所學校,40座寺廟,一百多個村莊,幾條柏油路等[2]。

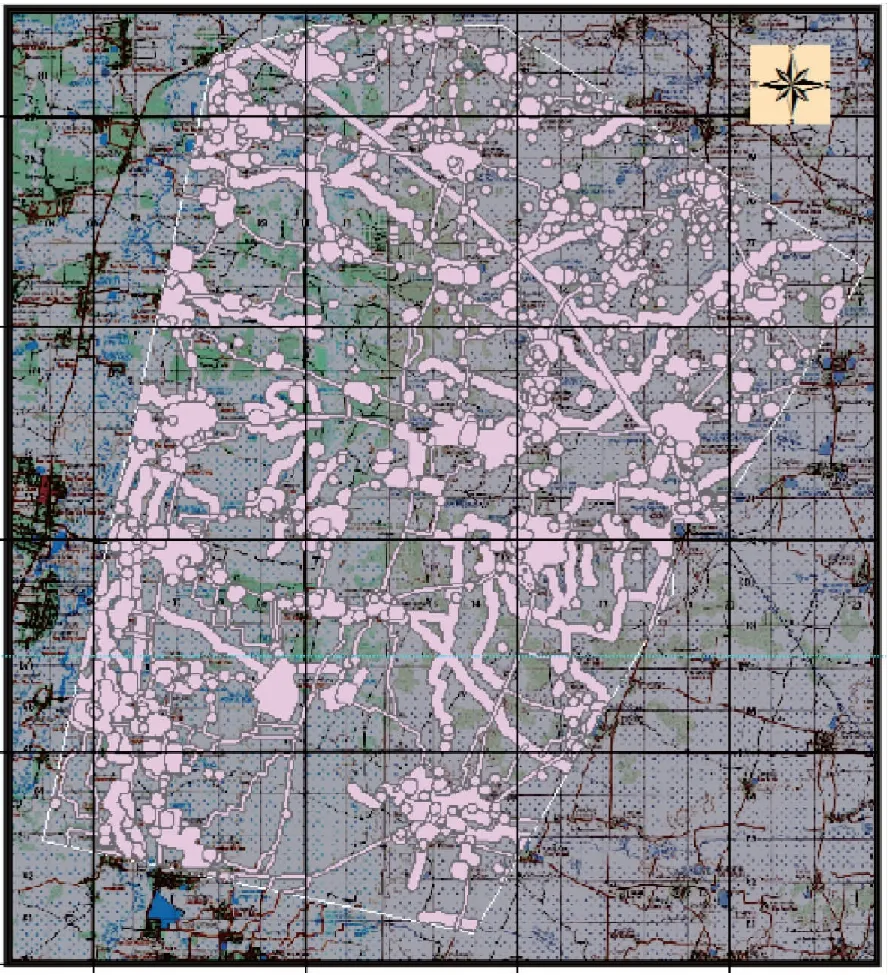

為了直觀地在地圖上顯示障礙物分布范圍,便于在室內進行炮檢點設計,通過專業的軟件(GIS)將每個障礙物的禁炮范圍按照不同的禁炮距離展到工區衛圖上。圖1顯示了環評備案的各類障礙物禁炮區分布特征。禁炮區域面積約114.98 km2,占作業面積(265.100 km2)的43.37%,另外未備案的小水塘2 897 處,暗井數量不明。地面障礙物相當復雜和密集,給三維設計帶來了極大挑戰。

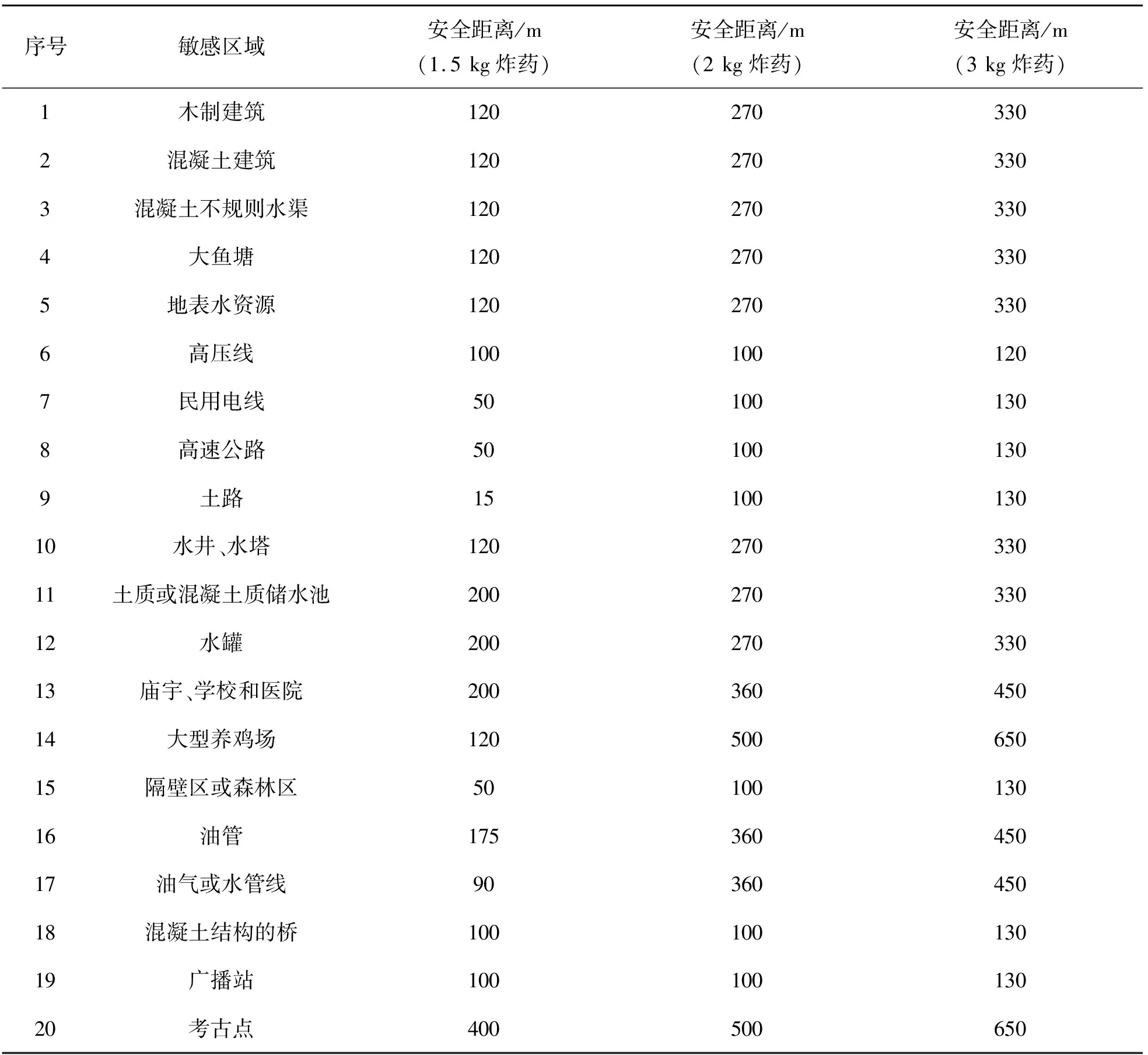

表1 政府環評備案的障礙物[2]

圖1 障礙物分布圖

2 鉆井能力和巖性調查

按照政府環評部門要求,受環境保護限制,農田地區域不能使用車載鉆機進行鉆井施工,只能使用輕便的Power rig人抬鉆機進行鉆井。由于該鉆機動力不足,不能在密度和硬度大的巖石區域鉆井。該項目未部署小折射、微測井等類似的表層調查點,也沒有該工區的表層巖性信息。為了確定該區塊所有區域的地表巖性,是否存在鉆井死角,室內設計前共計安排鉆井試驗點26個,井深為18 m,用人抬化Power rig鉆機進行鉆井,并進行了巖樣錄取和分析,詳細情況見如圖2和圖3。工區西北角跟以前的老區塊重合,當時炮點的鉆井深度為20 m,鉆機也是人抬化Power rig鉆機,所以本區沒有布設鉆井實驗點。

圖2 巖性調查點和巖性分布圖

圖3 巖性調查點巖性統計圖

雖然這26口井的巖樣錄取結果不能對表層結構的速度特征進行精確的定量描述,但其可以定性標定作業區塊表層結構的展布特征。如圖4所示,根據統計的巖性調查資料,對本工區進行了巖性劃分,基本是北部紅砂巖,南部紅膠泥和紅色泥巖,都可以進行Power rig鉆井作業,并且18 m的井深都能確保炸藥在激發效果好的膠泥和砂巖中激發,符合政府環評要求,杜絕了因為交通不便導致的鉆井死角,排除了巖性給三維設計帶來的障礙。

圖4 巖性調查點分布和巖性劃分圖

3 常規三維炮點束狀設計

依據勘探任務和目的層分布,參照相鄰區塊的觀測系統方案,甲方給出了本區塊的基本的三維設計參數方案:炮(檢)線距為300 m,炮(檢)點距為50 m的正交網格分布,16線6炮,每條接收線216道,面元是25 m×25 m,理論滿覆蓋144次,觀測系統縱橫比為0.44。如圖5所示,采用常規城鎮三維設計方法進行設計,該區域僅能布設炮點10 063炮,僅占理論設計的60%,完全不能達到地質任務要求。因此,依照常規束狀三維設計的方案是失敗的。

圖5 常規設計炮點分布圖

圖6 試驗點1單炮資料

圖7 試驗點2單炮資料

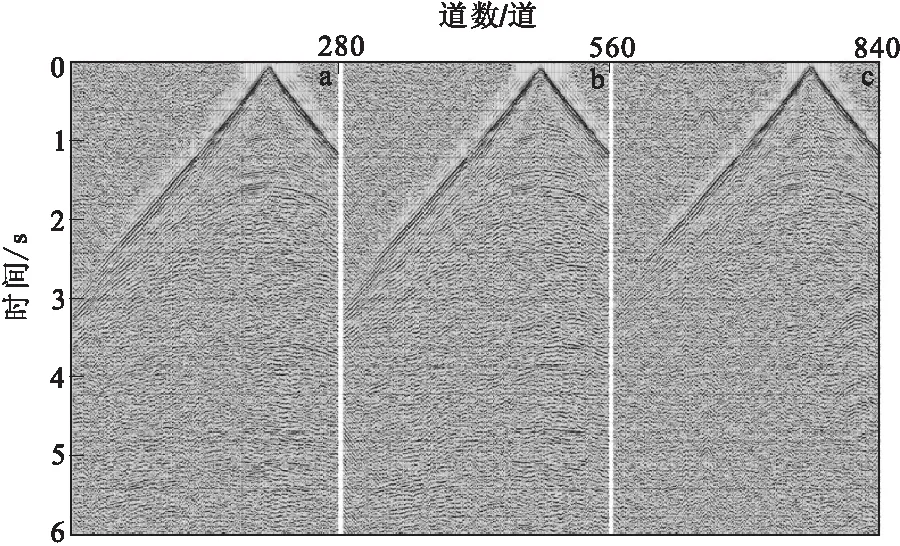

4 精細化非常規束狀設計和效果

通過分析本區塊以前老資料,只要炸藥能在潛水面下激發,炸藥量對資料品質影響不是很大,并在圖4所示的本工區內的1-3試驗點進行了單井藥量試驗。實驗結果如圖6~圖8所示,從單井藥量3 kg、2 kg到1.5 kg,單炮資料的目的層都比較清晰,單井1.5 kg藥量基本能滿足資料要求。因此,為了更多地布設炮點,提高覆蓋次數,跟甲方和政府環評部門討論,把單一3 kg藥量因素改成階梯式的3 kg、2 kg和1.5 kg三個因素,不同因素對應不同的安全距離(表2),進一步增加可布設炮點的范圍,然后采用束狀三維的網格化不規則三維設計和部分障礙物密集區域輔以接收點代替激發點的聯合設計技術方案。

圖8 試驗點3單炮資料

表2 炮點布設安全距離表[3]

按照炮檢點布設和覆蓋次數的均勻性的原則,規定了炮檢點設計準則[4-5]:

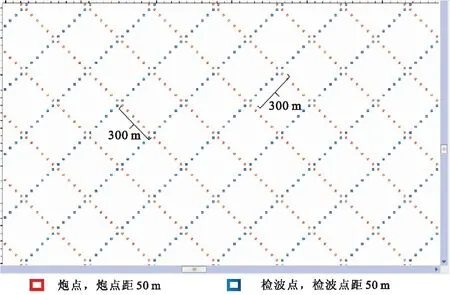

1)如圖9所示,線網格300 m × 300 m,炮(檢)距50 m是炮檢點布設的基本框架。

圖9 炮檢點布設基本框架圖

2)25 m×25 m是炮檢點布設的最小網格單元。

3)炮點布設盡可能離障礙物遠點。

4)炮點布設盡可能對稱、均勻。

5)檢波點布設盡可能平滑。

6)檢波點布設盡可能離干擾源遠點。

7)檢波點布設的地標條件盡可能好點,確保耦合效果。

8)炮檢點布設盡可能缺口小點,確保最淺目的層(1 000 m)的資料連續可追蹤。

9)盡量選擇3 kg藥量,以提高資料品質。

10)覆蓋次數盡可能高點。

三維常規束狀和網格化非常規束狀的區別是:常規束狀三維設計時炮點只能嚴格分布在按照平均300 m一條理論炮線的軌跡上,每個炮點可以垂直理論炮線按照50 m倍數的偏移距進行偏移,炮點觀測系統排列片不變[6];而非常規設計打破這一限制,如圖10所示,炮點可以垂直和平行理論炮線進行50 m倍數的偏移,炮點觀測系統排列片隨炮點位置變化而變化,也就是炮點總是位于排列片的中點位置,確保了每一個炮點都有單獨的覆蓋次數貢獻和整體覆蓋次數的均勻性。此方法在障礙物密布區域具有布設靈活的特點和優勢,大大增加了炮點的可布設數量,增加了覆蓋次數和均勻性。

圖10 炮檢點布設規則圖

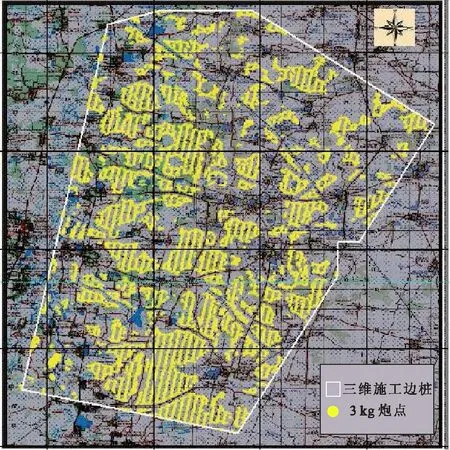

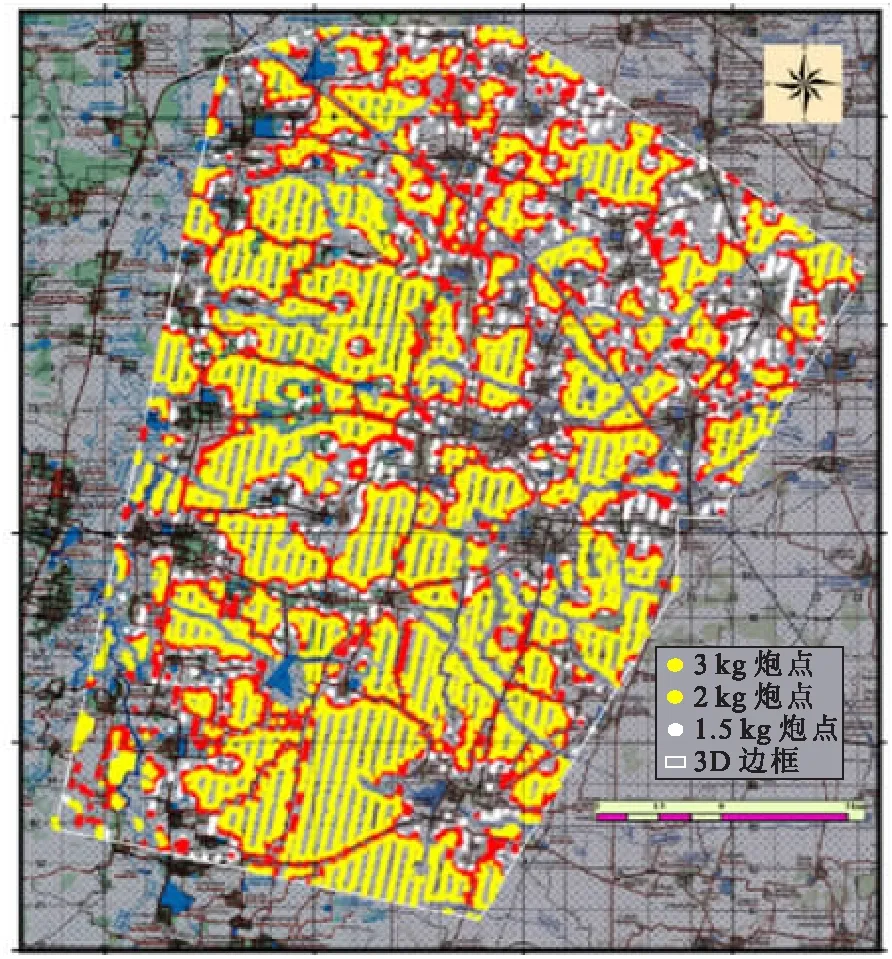

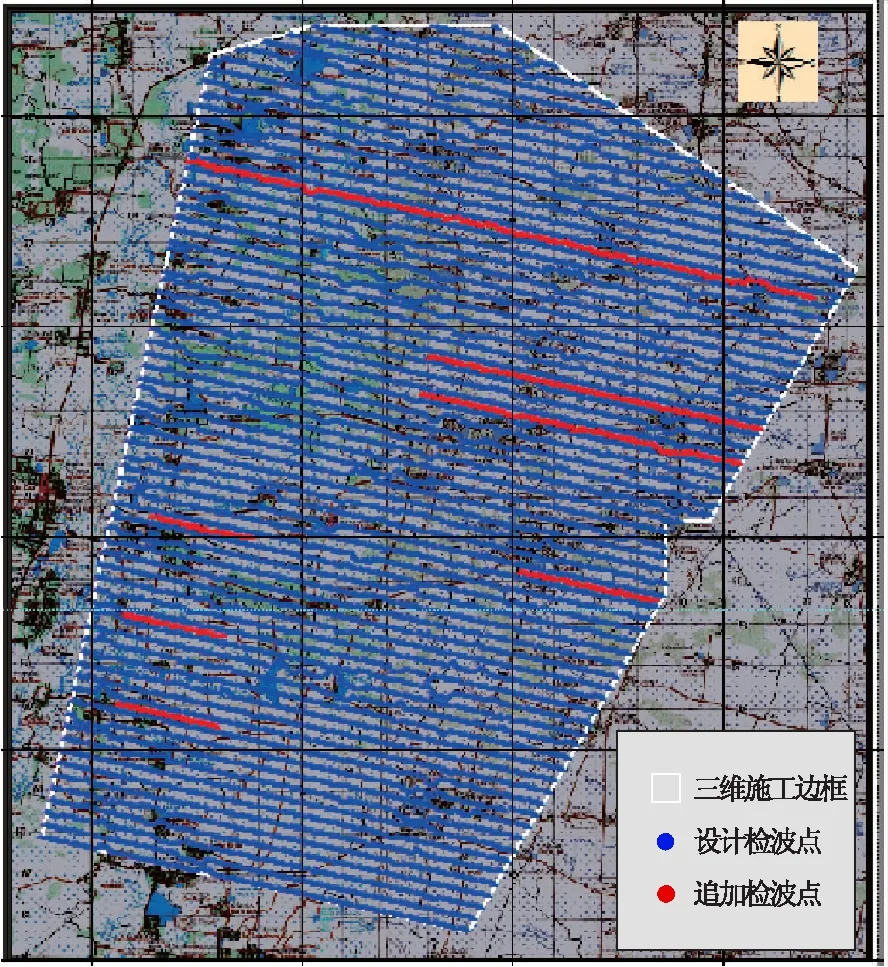

以盡量降低野外作業對環境的影響為準則[7],在室內借助專業軟件和高清衛片,按照實際障礙物范圍,分別規劃出每個障礙物的3 kg炸藥、2 kg炸藥和1.5 kg炸藥等的禁炮范圍,設計出整個工區的25 m×25 m的網格線。在安全距離線的約束下,盡可能地遵從對稱、均勻、充分采樣的原則,在25 m×25 m的網格下,進行精細炮檢點設計,打破常規的炮點位置變動排列片不變的常規束狀三維設計,采用能布設更多炮點的三維非常規束狀設計,排列片隨著炮點位置變化而變化,也就是炮點永遠都是落在排列片的中點,確保了面元和覆蓋次數的均勻性,以及近偏移距覆蓋次數的保證,同時盡量確保所有炮點都落在網格交點上。為了保證野外采集資料質量,優先選擇3 kg因素,然后是2 kg因素,最后是1.5 kg因素。在障礙物密集區域,由于炮點空點多導致覆蓋次數迅速下降到滿覆蓋70%以下,淺層局部出現了缺口,如圖13和圖14所示。為了將覆蓋次數增加到滿覆蓋70%以上,在空炮區和附近地段采用兩條接收線中間加密一條接收線來彌補覆蓋次數,加密的接收線的長短和位置基于障礙物位置和覆蓋次數的變化情況,確保野外作業各環節的一次成功率和地質任務的完成。為了彌補在障礙物密集區域,因為炸藥安全距離要求,大量的炮點不能進行布設,只能選擇空掉,導致覆蓋次數的缺失,淺層資料出現了缺口,為了增加覆蓋次數,彌補資料缺口,本區總共加密了7條長短不一的接收線(圖12)。

圖11 不規則束狀布設炮點分布圖

圖12 加密的7條接收線(紅色)

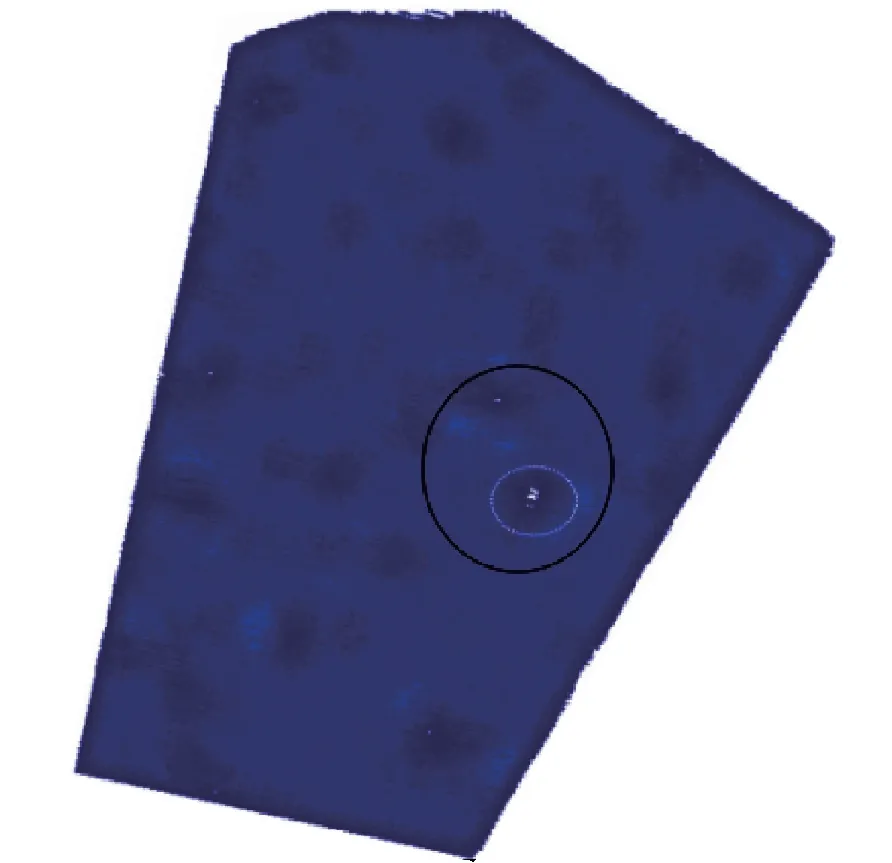

圖13 沒有加密檢波點覆蓋次數分析圖

圖14 沒有加密檢波點設計缺口分析

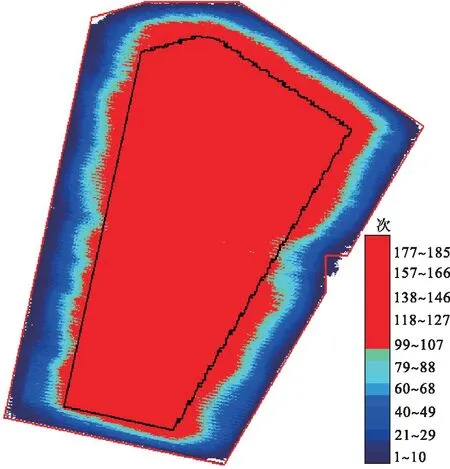

最后,測量組按照室內布設的坐標去實地放樣。在野外實際的測量放樣和鉆井施工中,遇到新的障礙物和變化,通知室內,根據實際情況進行調整。因地制宜地完成了基于束狀三維的不規則三維技術方案設計和施工任務,總共實際布設了18 606個檢波點和15 810炮點(圖11),炮點布設占理論設計的95%。如圖15所示,理論設計滿覆蓋區域的實際覆蓋次數都大于理論滿覆蓋的三分之二,達到設計要求。如圖16所示,淺層500 ms沒有缺口,保證了地質任務的完成。

圖15 不規則三維設計覆蓋次數分析圖

圖16 不規則三維設計缺口分析

5 結論

1)復雜城鎮井炮三維的設計施工,應該提前做好障礙物和巖性調查,并進行藥量參數實驗[8]。

2)為保證完成地質任務,打破常規的束狀三維設計理念,采用網格化的非常規三維束狀設計,并靈活采用檢波點代替炮點的原理,通過加密檢波線來彌補因為不能布設炮點所產生的缺失的覆蓋次數和資料缺口。

3)室內設計和野外實際施工緊密結合,復雜區域,借助高清衛片和設計軟件,用易于控制和操作的室內設計指導野外施工,減少野外工作量,提高施工的合理性[9]。