粉壟耕作對甘蔗土壤微生物群落的影響

劉洪 韋本輝 黨柯柯 彭俊偉 李建剛 董元華

摘? 要:粉壟耕作是一種新型的深耕深松的耕作技術,與常規耕作方式不同,粉壟耕作能增加耕層土壤深度,從而更好地改善土壤結構。為揭示不同耕作方式對甘蔗種植土壤細菌和真菌群落的影響,本研究以粉壟耕作和常規耕作的土壤為研究對象,通過16S rRNA和18S rRNA高通量測序技術分析不同生態位(非根際、根際和根表)土壤的細菌和真菌群落的組成、結構和多樣性的變化,并結合土壤理化性質進行相關性關聯分析。結果表明:相比于常規耕作處理,粉壟耕作處理后的中小團聚體(<1 mm)比例增加,而較大團聚體(>1 mm)比例則低于常規耕作處理。粉壟耕作處理土壤中的有效磷和有機質含量明顯增加,而全氮和全磷含量降低。厚壁菌門和綠彎菌門的相對豐度在粉壟耕作處理中顯著增加,并且粉壟耕作處理后的細菌和真菌群落的alpha多樣性明顯增加,而不同生態位土壤的微生物群落的alpha多樣性差別不大。對微生物beta多樣性差異而言,粉壟耕作處理的土壤微生物群落結構相比常規耕作發生了明顯變化,不同生態位土壤的細菌群落結構差異顯著,而不同生態位的真菌群落結構差異不大。結合環境因子的相關性分析可知,全氮、有效磷以及有機質含量的變化能顯著影響土壤中微生物特性的變化,并且有效磷和有機質含量的改變是影響土壤微生物群落組成的主要因素。綜上,不同的土壤耕作方式處理下甘蔗土壤的養分和團聚體組成發生改變,土壤細菌和真菌群落結構和多樣性存在差異,而微生物群落多樣性和結構的變化受土壤有效磷和有機質的影響。這些研究結果可為解析甘蔗土壤微生物群落對不同耕作方式的響應機制提供理論依據。

關鍵詞:土壤理化性質;微生物群落;粉壟;高通量測序;耕作方式中圖分類號:S34.1;S154.3???? 文獻標識碼:A

Effect of Deep Vertical Rotary Tillage on Microbial Community in Sugar Cane Soil

LIU Hong, WEI Benhui, DANG Keke, PENG Junwei, LI Jiangang, DONG Yuanhua

1. Key Laboratory of Soil Environment and Pollution Remediation, Chinese Academy of Sciences / Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, Jiangsu 210008, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China; 3. Cash Crops Research Institute, Guangxi Academy of Agricultural Sciences, Nanning, Guangxi 530007, China

Deep vertically rotary tillage is a new type of deep ploughing and deep loosening farming technology. Different from conventional farming methods, deep vertically rotary tillage could increase the depth of the cultivated layer soil, thereby better improving the soil structure. In order to reveal the influence of different farming methods on the bacterial and fungal communities of sugarcane planting soil, this study took deep vertically rotary tillage farming and conventional farming treated soil as the research object, and analyzed different ecological niches through 16S rRNA and 18S rRNA high-throughput sequencing technologies (bulk soil, rhizosphere, and rhizoplane) soil bacterial and fungal community composition, structure and diversity changes, combined with soil chemical properties to carry out correlation analysis. The results showed that compared with conventional tillage treatments, the proportion of small and medium aggregates (<1 mm) increased after deep vertically rotary tillage treatment and the proportion of larger aggregates (>1 mm) was lower than that of the conventional tillage treatment. The content of available phosphorus and soil organic matter in the soil treated by deep vertically rotary tillage increased significantly, while the content of total nitrogen and total phosphorus decreased. The relative abundance of phyla Firmicutes and Chloroflexi significantly increased after deep vertically rotary tillage treatment, and the alpha diversity of bacterial and fungal communities after deep vertically rotary tillage treatment increased obviously, while there was no significance observed in the microbial alpha diversity among different niches of soils. In terms of the differences in microbial beta diversity, compared with the conventional tillage treatment, the soil microbial community structure in the deep vertically rotary tillage treatment altered significantly. At the same time, the bacterial community structures varied from different niches, while no obvious difference was observed in the fungal community structure among different niches. Combined with the correlation analysis of environmental factors, the changes in total nitrogen, available phosphorus, and organic matter content could significantly affect the soil microbial characteristics, and the available phosphorus and soil organic matter were the main factors affecting the composition of soil microbial communities. In summary, the composition of sugarcane soil nutrients and aggregates altered under different soil tillage treatments, and there were differences in the structure and diversity of soil bacterial and fungal communities. The diversity and structure of microbial communities under different tillage methods were affected by soil available phosphorus and organic matter. These research results can provide a theoretical basis for analyzing the response mechanism of sugarcane soil microbial communities to different tillage methods.

soil chemical properties; microbial community; deep vertically rotary tillage; high-throughput sequencing; tillage methods

10.3969/j.issn.1000-2561.2022.03.019

紅壤是我國重要的土壤資源,而紅壤區域是主要的經濟作物產區之一,如作為經濟作物之一的甘蔗產量占全國60%以上,在我國經濟作物生產中占有重要地位。然而,隨著集約化種植、“減肥減藥”政策以及經濟水平的變化,農業生產上對農產品的產量和品質的要求也不斷提高,因此采取更有效的措施對土壤肥力提升具有重大的生產意義。

不同的土壤耕作方式對土壤的影響不同,如20世紀60年代開始實行的免耕,即播種前不進行任何的土壤耕作以期達到保護土壤結構和土壤保肥的效果,但免耕對土壤養分狀況的改善效果不明顯甚至會導致土壤物理性質變差;而目前常用的常規耕作,即淺旋耕,會導致土壤犁底層上移、耕層土壤變淺、表層土壤板結,進而使得土壤水分滲透能力和通氣性能降低,甚至保水保肥能力減弱。因此合理的土壤耕作方式能有效地改善土壤的水、肥、氣、熱等特性,以提升土壤肥力和土壤健康,從而達到促進作物增加產量與提升品質的目的。作為近幾年興起的耕作方式,粉壟耕作是一種新型的深耕深松的耕作技術(耕作深度能達到50 cm),該技術能增加耕層土壤深度,改善土壤結構,如改變土壤團聚體顆粒大小組成(從大團聚體向中小團聚體轉化),以增加土壤的孔隙、降低土壤的容重,改變耕層土壤養分的分布,以提高土壤的保水保肥能力、為作物的生長提供更好的耕層土壤環境,從而提高作物產量和對養分的利用效率。粉壟耕作技術的推廣對于一些板結的土壤,尤其是給種植甘蔗地和草原地土壤的改良帶來了福音。

粉壟耕作除了能夠顯著改變耕層土壤的物理性質,促進作物根系的生長發育,增加玉米、小麥、土豆等作物的產量,而且粉壟耕作作為一種土壤擾動方式,也能通過改變土壤結構來間接影響土壤酶活特性和微生物區系等生物學特性,改變土壤微生物群落的組成、結構、功能及其多樣性。然而,目前關于粉壟耕作技術的研究主要集中在其對土壤理化性質和作物生長及產量的影響,而其對作物根際土壤中微生物群落結構的影響研究較少,尚不能滿足其對實際生產的理論指導要求。因此,研究不同耕作方式下耕層土壤理化性質與微生物群落的變化對于進一步解析耕作機理具有重要意義。

本研究基于一種土壤粉壟耕作技術,以不同土壤耕作方式為研究對象,采用16S rRNA和18S rRNA高通量測序技術分析廣西南寧甘蔗種植地的土壤微生物群落的組成、結構和多樣性,并結合土壤理化性質進行相關性分析,探究粉壟耕作方式下土壤理化性質驅動微生物群落變化的土壤微生物學機制,以期從微生態的角度為土壤改良在可持續農業中的應用提供理論依據和技術手段。

? 材料與方法

試驗地概況

本試驗在廣西壯族自治區南寧市隆安縣的那桐鎮大滕村(22°99′N, 107°88′E)進行,該試驗地位于廣西的西南部,為第四紀紅土,土壤類型為濕熱、鐵鋁亞綱的赤紅壤。氣候類型屬于南亞熱帶季風氣候,該地區年平均降水量1301 mm,而年內降水量不均勻,具有較強的季節性,降水主要集中于6—9月。該地區年均氣溫為21.8℃,多年平均最高月氣溫為28.4℃,平均最低月氣溫為13.2℃。試驗地為平地,無坡度;土地利用方式為甘蔗田。土壤母質為第四紀紅土,肥力中等,土壤質地為粉質壤土。

?方法

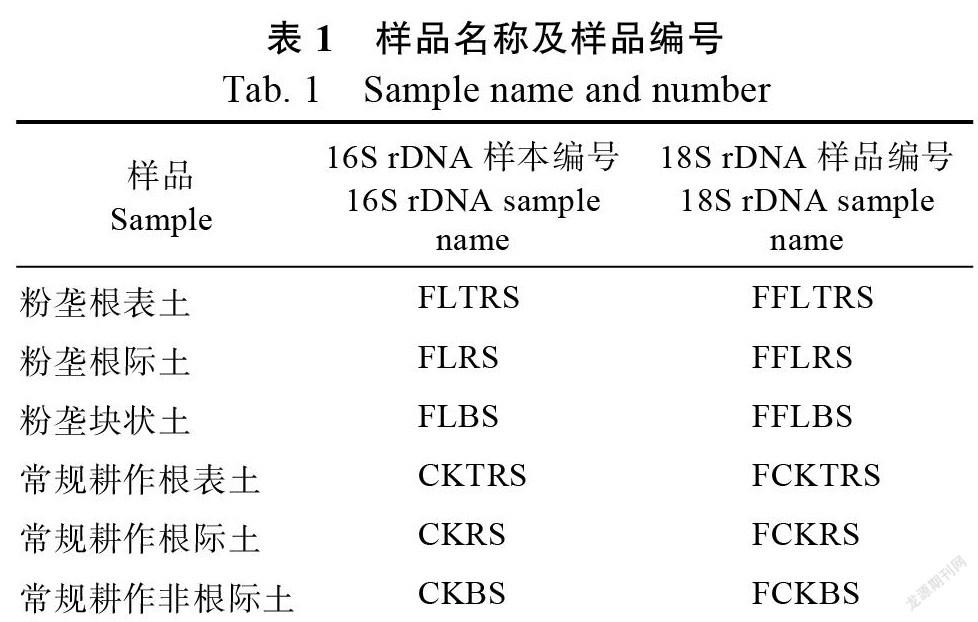

1.2.1? 試驗設計與土壤樣品的采集? 試驗分為2個耕作處理,分別為常規旋耕(CK):采用功率為132 kW拖拉機,耕作土層深度均為20 cm;粉壟(FL):采用功率為295 kW粉壟機,耕作土層深度均為50 cm。試驗于2018年4月進行,耕作在同一天完成,采用間隔重復設計,重復4次,即2個處理(粉壟耕作與常規耕作),每個處理包括4個重復(4個小區),隨機排列。每個小區面積90 m(長15 m,寬6 m),每個小區種植11行。供試作物為甘蔗,甘蔗品種為‘桂糖42號’。各處理按照當地常規習慣統一供試肥料用量及種類:復合肥N∶PO∶KO含量均為15%,尿素(含N 46.5%),鉀肥為氯化鉀(含KO 60.0%)。2個月后采集甘蔗根系及其對應的非根際土,及時分離出根際土和根表土。每個樣品由周圍5個樣混合而成,每個樣品包括3個重復,最終收集到2個耕作方式下3種生態位(非根際樣品、根際樣品以及根表樣品)的18個樣品(表1)。

1.2.2? 土壤理化性質檢測? 土壤基本理化性質的測定均參考魯如坤的方法,其中土壤有機質含量采用重鉻酸鉀氧化法測定;土壤全氮含量采用凱氏定氮法測定;土壤全磷含量先采用氫氟酸-次氯酸消煮,然后用鉬藍比色法測定;土壤有效磷含量先采用0.5 mol/L NaHCO提取,然后用鉬藍比色法測定。土壤團聚體的大小分級采用Elliott土壤團聚體濕篩法測定。

1.2.3? 土壤DNA提取與16S rRNA基因擴增子測序? 稱取0.5 g土壤樣品,利用MP土壤DNA提取試劑盒(FastDNA SPIN Kit for Soil, MP Biomedicals, LLC, Solon, OH, USA)并按照說明進行土壤DNA提取,并將成功提取的DNA立即置于–20℃冰箱中保存。

利用特異性引物515F(5′-GTGCCAGCMGC CGCGGTAA-3)和907R(5-CCGTCAATTCCTTT GAGTTT-3)對細菌16S rRNA基因的V4-V5可變區進行PCR擴增。利用特異性引物528F(5- GCGGTAATTCCAGCTCCAA-3)和706R(5-AA TCCRAGAATTTCACCTCT-3)對真核微生物18S rRNA基因的V4區進行PCR擴增。擴增產物用1%的瓊脂糖凝膠檢測特異性,根據濃度對PCR產物進行等質量混樣。然后利用建庫試劑盒TruSeq DNA PCR-Free Sample Preparation Kit(Illumina, San Diego, CA, USA)構建文庫,文庫構建成功后,在Illumina MiSeq平臺上進行測序。

? 數據處理

下機后的原始數據經過FLASH(V1.2.7,http://ccb.jhu.edu/software/FLASH/)拼接,得到原始序列。利用QIIME軟件(V1.9.1, http://qiime. org/scripts/split_libraries_fastq.html)對原始序列進行過濾,過濾后的數據通過Usearch(Version 2.13.2)進行嵌合體的檢測與去除,最終得到有效數據。

所有樣本的有效數據經過Uparse軟件(Uparse v7.0.1001, http://www.drive5.com/uparse/)將同源相似性大于等于97%的序列聚類為相同的OTUs(operational taxonomic units),篩選出現頻次最高的序列作為OTUs的代表序列,并利用SILVA132(http://www.arb-silva.de/)數據庫進行物種注釋分析。所有OTUs的系統發育關系通過MUSCLE軟件(Version 3.8.31, http://www. drive5.com/muscle/)構建。最終以測序數據量最小的樣本為標準對所有樣本的OTU豐度數據進行均一化處理。

基于均一化處理后的OTUs數據信息進行后續分析。使用Qiime軟件(Version 1.9.1)計算豐富度(Richness)、香農指數(Shannon)。用Qiime軟件(Version 1.9.1)計算Bray-Curtis距離,使用R軟件(Version 3.6.0)的vegan包和ggplot2包繪制PCoA圖和RDA圖。利用R軟件(Version 3.6.0)對不同處理間微生物群落結構差異性進行Adonis檢驗。微生物群落結構用β多樣性(Bray- Curtis距離)來表征,微生物多樣性用alpha多樣性中的香農指數表征,它們間的相關性利用Pearson(皮爾森)相關性來展開分析。

土壤理化性質數據采用Microsoft Excel(Version 2016)和SPSS(Version 20.0)軟件進行分析,利用SPSS軟件中的單因素ANOVA(Duncan’s multiple range test)計算不同處理間的差異顯著性,所有圖片由R軟件(Version 3.6.0)繪制,所有表格由Microsoft Word(Version 2016)繪制。所有數據以平均值±標準誤的形式呈現。

? 結果與分析

? 粉壟處理下土壤理化性質的變化

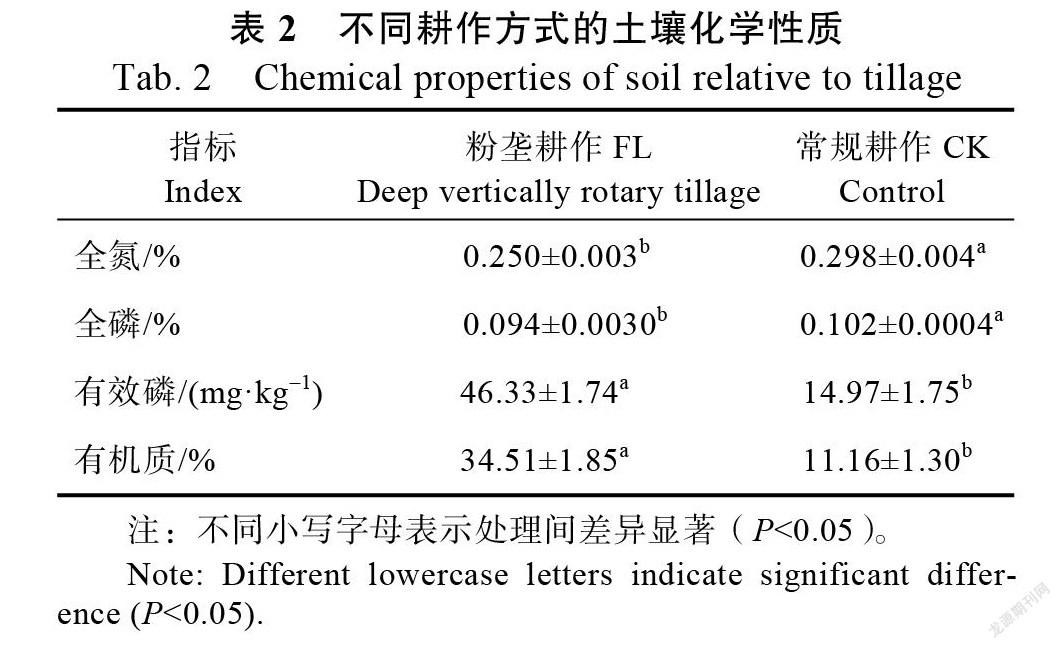

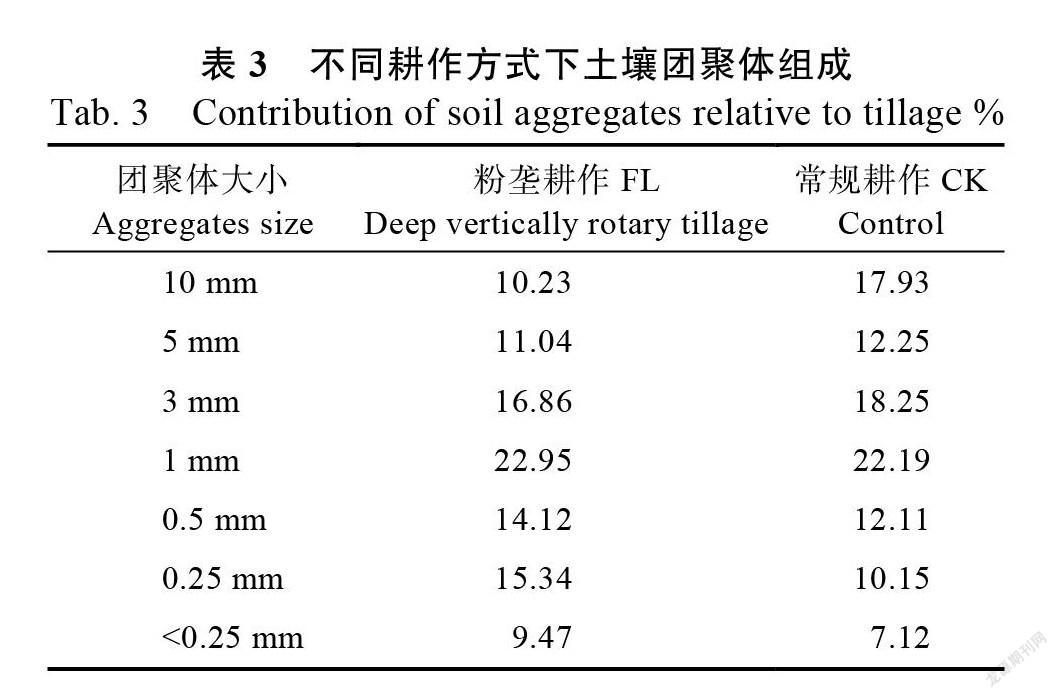

土壤的理化性質分析顯示,經過粉壟處理后的土壤有機質、有效磷含量均顯著高于常規耕作(表2),其中有機質和有效磷的含量分別為34.51%和46.33?mg/kg,是常規耕作對應含量的3.11倍和3.09倍;而土壤全氮和全磷含量則顯著低于未經粉壟的常規耕作處理。不同耕作方式下的土壤養分差異顯著,這可能是粉壟耕作改變了土層,擾動了土壤礦物,使得下層土上翻,并使之釋放出養分。而對于團聚體,經過粉壟處理的土壤,其團聚體大小為1?mm的占比高于常規耕作,而1?mm以上的團聚體則低于常規耕作處理(表3)。這表明經過粉壟處理后,大型團聚體被更多地向小型團聚體進行轉化,并使得其中全量養分可能更易被微生物轉化利用成更利于植物根系吸收利用的有效養分。

? 粉壟處理后的微生物多樣性和群落結構變化

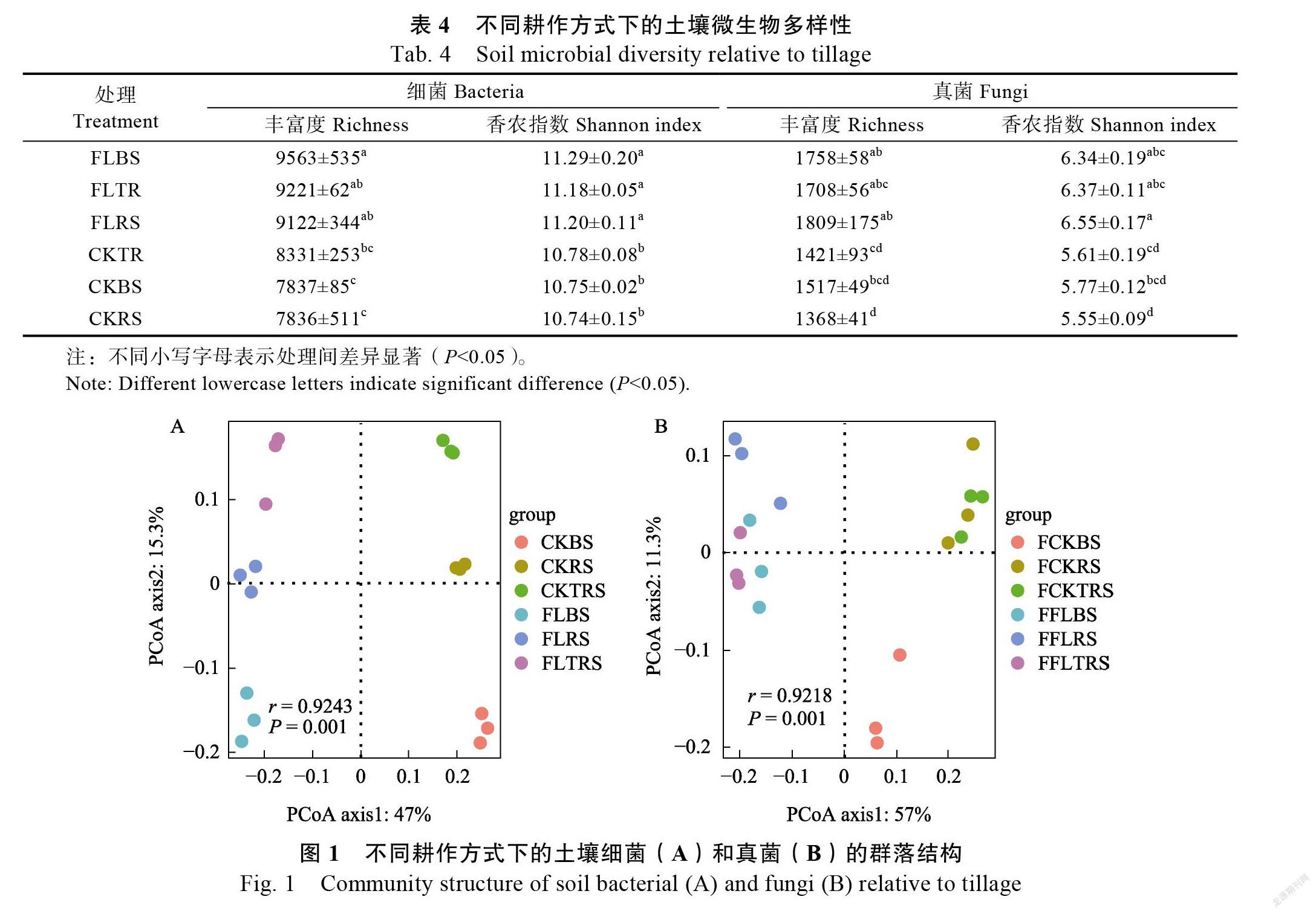

土壤細菌群落的alpha多樣性通過豐富度(Richness)、香農指數(Shannon)來表征。基于土壤細菌的16s rRNA和真菌的18s rRNA高通量測序分析表明,不論是細菌還是真菌,經過粉壟耕作處理后,其香農指數和豐富度指數均明顯高于常規耕作,而不同生態位的多樣性指數差別不大(表4)。基于OTU水平的主坐標軸分析(PCoA)結果顯示,粉壟處理土壤和常規耕作土壤的細菌群落結構差異顯著(=0.001, =0.9243),能沿著軸一明顯區分(47%),而2種處理下的不同生態位的細菌群落則能沿著軸二明顯區分(15.3%)(圖1A);對于真菌,粉壟耕作處理土壤和常規耕作土壤的真菌群落結構差異顯著(=0.001, = 0.9218),能沿著軸一明顯區分(57%),而不同生態位的真菌群落結構差異不大(圖1B)。這表明,粉壟耕作處理后的細菌和真菌的多樣性明顯提升,微生物群落結構變化顯著,而宿主植物在一定程度也能影響細菌群落結構,而對真菌群落結構影響不大。

? 粉壟處理后的細菌群落組成的變化

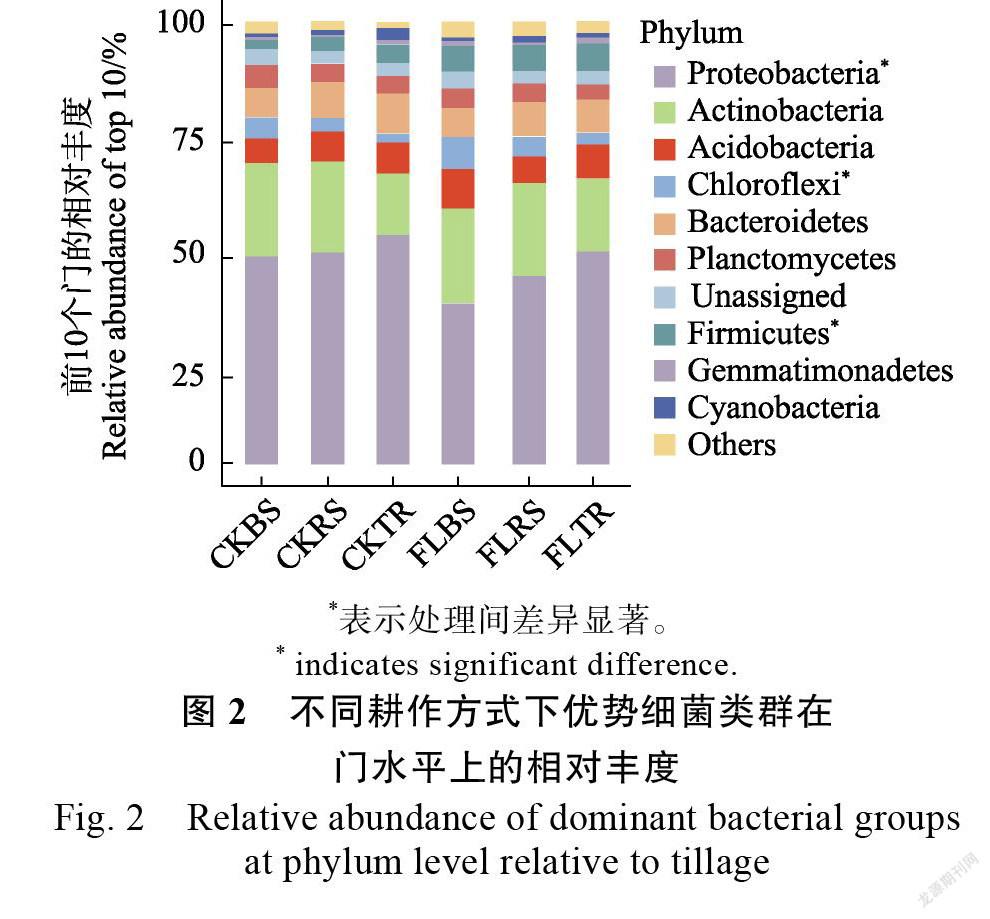

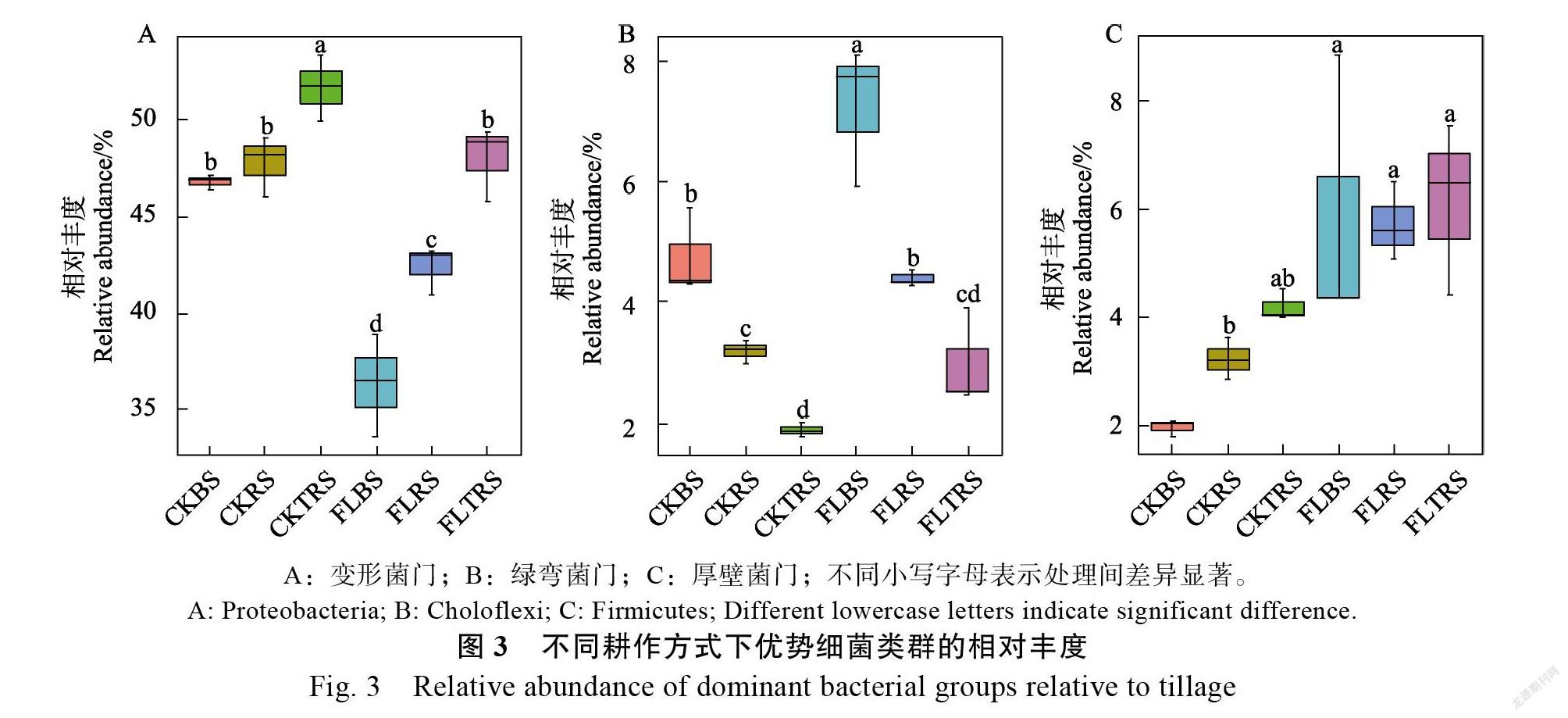

基于16S rRNA高通量測序技術,分析了粉壟耕作處理和常規耕作下的細菌微生物群落組成的變化。在門水平上,變形菌門(Proteobacteria)、放線菌門(Actinobacteria)、酸桿菌門(Acido-bacteria)、綠彎菌門(Choloflexi)、厚壁菌門(Firmicutes)和擬桿菌門(Bacteroidetes)在細菌微生物群落中占主導地位。與常規耕作相比,粉壟耕作處理下的變形菌門的相對豐度明顯降低,而綠彎菌門和厚壁菌門的相對豐度明顯高于常規耕作(圖2)。進一步分析發現,2種耕作方式下,變形菌門(Proteobacteria)和厚壁菌門(Firmicutes)的相對豐度隨著離植物根的距離增加而減少,而綠彎菌門(Choloflexi)相對豐度的變化趨勢則恰好相反(圖3)。

? 粉壟處理后土壤理化性質與微生物群落的關系

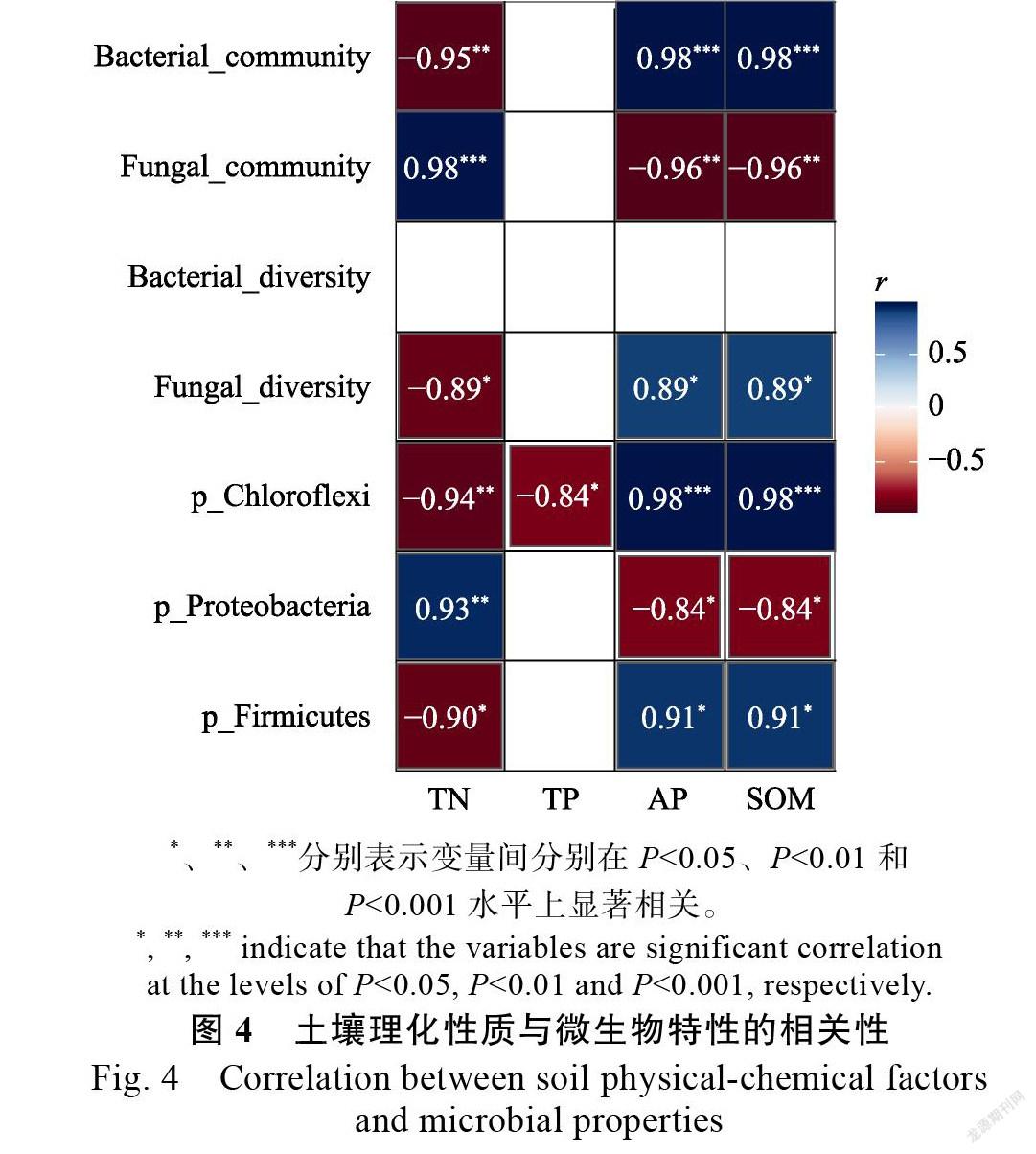

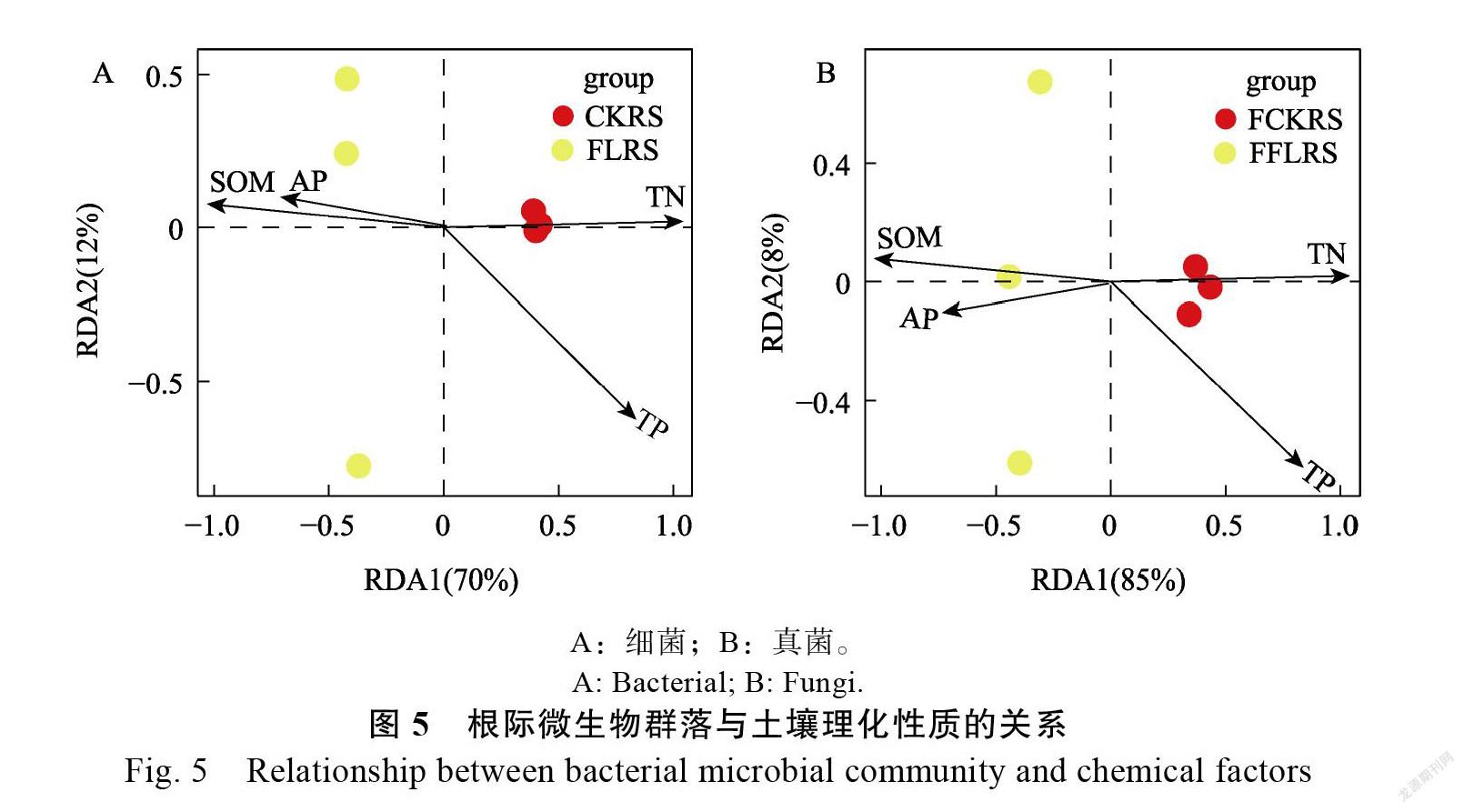

粉壟處理后的微生物群落與土壤理化性質的相關性分析表明,土壤理化因子中的全磷(TP)與微生物群落的關聯較低,微生物特性中,細菌群落多樣性對土壤理化因子的響應較弱(>0.05),而全氮(TN)、有效磷(AP)以及有機質(SOM)含量與微生物真菌的多樣性、細菌和真菌群落結構,以及變形菌門和綠彎菌門豐度的相關性較強(>0.8, <0.05)(圖4),表明全氮、有效磷以及有機質含量的變化能顯著影響土壤中微生物特性的變化。而基于Bray-Curtis距離的典型對應分析(RDA)進一步表明,以根際微生物群落和土壤理化性質為例,不論是細菌還是真菌,全氮(TN)、有效磷(AP)和有機質(SOM)含量驅動微生物群落結構的變化(圖5)。其中全氮(TP)含量驅動著常規耕作中的細菌和真菌群落結構的變化,而有機質和有效磷含量則是驅動粉壟處理下的細菌和真菌的群落結構的變化,這進一步驗證了微生物群落與土壤理化性質的相關性。

? 討論

本研究報道了2種耕作方式下土壤理化性質,以及微生物群落組成、多樣性、結構的變化。結果表明不同耕作方式下的團聚體組成存在一定的差異,粉壟處理后的土壤大團聚體更多地向小于1?mm粒徑大小的中、小團聚體轉化,這主要是由于粉壟處理對土體的擾動強度較大,減少了土壤中的大團聚體,而增加了土壤中的中、小團聚體。BAILEY等發現土壤中較小的團聚體內部存在較多的大孔隙,促使其形成的土壤總孔隙和孔隙表面積較大,從而更有利于作物的根系進行下扎和增加對水分與礦質養分元素的吸收。中小團聚體對養分的存儲能力較強,使之更有利于加強作物對土壤養分的吸收,從而對農業生產具有重要意義,因此粉壟耕作處理比傳統耕作處理對土壤肥力的利用和保持更具有重要意義。在本文中有效磷和有機質含量在粉壟處理中顯著高于常規耕作處理,而總氮與總磷含量則顯著低于常規耕作處理,因此,這可能就是土壤總氮、總磷、有效磷和有機質含量在粉壟處理和常規耕作處理間均存在顯著差異的原因。

不同的土壤特性對土壤微生物群落組成和多樣性均有一定影響。土壤中的有效養分和有機質含量越高,能為土壤提供更多的資源和生態位,從而容納更多的微生物。在本研究中,粉壟處理明顯降低了變形菌門的豐度,而增加了厚壁菌門和綠彎菌門的相對豐度。研究表明,厚壁菌門及其類別包括芽孢桿菌與植物促生作用有關,而綠彎菌則與植物光合作用相關,因此也能在一定程度上促進植物的生長發育。同時對顯著變化的微生物與土壤理化性質進行相關性分析可知,綠彎菌門與厚壁菌門和總氮含量顯著負相關,而和有效磷與有機質含量呈顯著正相關,尤其是綠彎菌門(圖4),表明粉壟處理比常規耕作更有利于厚壁菌和綠彎菌的生長繁殖。土壤微生物群落的alpha多樣性指數常用來評價微生物群落豐富度和多樣性,粉壟處理后的土壤細菌和真菌微生物的多樣性明顯高于常規耕作處理,尤其是真菌的多樣性變化更大。同時結合Pearson相關性分析也表明,甘蔗的根際真菌群落多樣性與總氮呈顯著負相關,而與有效磷和有機質含量呈顯著正相關。說明粉壟耕作處理后的小團聚體的增加使土壤中的孔隙和有效態養分(有效磷和有機質)含量增加,使土壤中可供微生物利用的資源和空間增加,環境容納量增加,即生態位增多,進而能容納更多的微生物種類,增加了微生物群落的多樣性。

除了土壤微生物組成和多樣性,土壤特性差異對土壤微生物群落結構也有重要的影響。本研究中不同耕作方式下的細菌和真菌群落結構明顯不同(=0.001),尤其是細菌群落結構。細菌群落結構不僅在不同耕作方式下差異顯著,而且在植物的不同生態位(非根際土、根際土以及根表土)也存在顯著差異,能沿著軸二區分(圖3)。微生物群落結構與理化性質的冗余分析和相關性分析進一步表明,甘蔗根系對細菌群落結構存在一個較強的根系過濾作用,表明有效態養分(有效磷和有機質)驅動粉壟耕作處理過的甘蔗根際細菌和真菌群落結構的變化,而總氮驅動常規耕作處理下的根際細菌和真菌群落結構的變化。說明與常規耕作相比,粉壟耕作可能通過改變環境因子從而引起土壤微生物群落結構的變化。

? 結論

綜上,粉壟耕作后土壤中的中小團聚體比例增加,土壤可供利用的養分包括有效磷和有機質含量明顯提升,甘蔗根際土壤細菌菌群結構組成發生變化,尤其是厚壁菌門和綠彎菌門的相對豐度顯著增加,同時甘蔗根際土壤細菌群落的多樣性和結構發生改變。土壤環境因子中的有效磷和有機質含量的改變是影響土壤微生物群落組成的主要因素。研究結果可為解析甘蔗土壤微生物群落對不同耕作方式的響應機制提供理論依據。總的來說,粉壟耕作可通過深度擾動土壤結構,使更多有效土壤礦物養分得以釋放,進而促使微生物群落的多樣性、組成和結構發生改變。

參考文獻

- 王? 靜, 張仁陟, 張天佑. 保護性耕作方式對土壤微生物生理類群和酶活性的影響[J]. 干旱區資源與環境, 2011, 25(7): 168-172.WANG J, ZHANG R Z, ZHANG T Y. Effects of conservation tillage on soil microbial physiologies colony and enzyme activities[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2011, 25(7): 168-172. (in Chinese)

- 陳冬林, 易鎮邪, 周文新, 屠乃美. 不同土壤耕作方式下秸稈還田量對晚稻土壤養分與微生物的影響[J]. 環境科學學報, 2010, 30(8): 1722-1728.CHEN D L, YI Z X, ZHOU W X, TU N M. Effects of straw return on soil nutrients and microorganisms in late rice under different soil tillage systems[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2010, 30(8): 1722-1728. (in Chinese)

- 鮮文東, 張瀟橦, 李文均. 綠彎菌的研究現狀及展望[J]. 微生物學報, 2020, 60(9): 1801-1820.XIAN W D, ZHANG X T, LI W J. Research status and prospect on bacterial phylum [J]. Acta Microbiologica Sinica, 2020, 60(9): 1801-1820. (in Chinese)