詩情入畫境

肖新平 張充呂

摘 要:陸儼少作為20世紀詩書畫兼擅的畫家,有著令人矚目的藝術成就。他以深厚的文學修養,博眾家之長,創造出植根于傳統又極具時代精神氣息的“陸氏山水”。通過對陸儼少山水畫的意趣與書寫意味進行探討,分析其作品外之形美與內之質理的相互統一,繼而闡釋陸儼少山水畫的現實意義。

關鍵詞:陸儼少;山水畫;審美意蘊

基金項目:本文系2021年度齊齊哈爾大學研究生創新科研項目“陸儼少山水畫構圖形式研究”(YJSCX2021054)研究成果。

陸儼少(1909—1993年),又名陸砥,字宛若,上海嘉定人。少年時學畫啟蒙于《芥子園畫譜》,早年結識晚清翰林王同愈從其學詩文、書法,后經王同愈介紹拜師馮超然學畫。之后,先于上海中國畫院任職,后于浙江美院任教并擔任浙江畫院院長。他一生經歷坎坷、屢遭磨難,即便如此,他也從未停止過對繪畫藝術的追求,并始終以山水畫藝術的精神力量為支撐,孜孜不懈地在繪畫實踐中創造出藝術特色鮮明的“陸氏山水”。

陸儼少注重文學修養和對傳統的繼承學習,他在《山水畫六論初討》中寫道:“學畫的提高,還必須借重其他學問,扶挾而上。通常‘詩、書、畫’這三者是互相最接近的姊妹藝術。如果只學畫而不接觸詩與書,也一定會妨礙以后的提高。”陸儼少作為立足傳統的畫家做到了在山水畫中融入詩的意趣和書寫意味,以筆墨表現出自己的生活情態和胸中丘壑,他對詩、書、畫三者藝術精神的理解與認同,展現出了一個文人畫家寬博的人文關懷和崇高的審美追求。

一、詩的意趣

“味摩詰之詩,詩中有畫;觀摩詰之畫,畫中有詩。”這是蘇軾為王維《藍田煙雨閣》所題的一段經典跋語。在蘇軾看來詩與畫在本質上是相通的,因此他又說:“詩畫本一律,天工與清新。”作為詩畫結合的藝術形式,這種跨界的藝術創作成為中國畫內在的美學特質和畫家們的藝術追求。在畫面注入詩性品格,實現作品內涵的擴展與衍生,可以有效提升畫作的審美境界,同時這種具有鮮明主題的視覺闡釋,也能豐富觀者對于畫的理解與感受。

歷來文人畫家把筆墨修煉與詩文風雅視為一體,陸儼少便是如此。他在《自敘》中說到:“于古文好讀《史記》,下及韓、柳、歐陽修、蘇東坡以至歸有光,皆所耽習。于詩好李杜集,以及李長吉、李商隱諸選本。一篇上詠,咀嚼涵泳,覺歷代宏篇名著,擷其精英,移之于畫,無非佳制。”顯然,文化的通識和對傳統的把握,對陸儼少的繪畫風格產生了直接的作用,也是劃定其繪畫品格的一個重要因素。

除了注重文學修養外,陸儼少山水畫中的詩畫內蘊相融的藝術風格和他的生活經歷息息相關。八年抗戰,避難蜀地、異鄉羈旅,對隨身攜帶的《錢注杜詩》有著特別的情感,在“東歸無日,心抱煩憂,和當年杜公旅蜀情懷無二”的境遇下,杜詩成為他最喜愛繪就的題材。20世紀50年代陸儼少畫出《杜少陵詩意冊》,此冊依照杜詩內容,結合親身體會繪出當年的所見所想,還將《蜀中秋興》六首抄錄在卷尾,作為他在四川八年生活的總結以及他詩、書、畫三者進程的一個標志。

中華人民共和國成立后,毛澤東詩詞成為畫家們的創作題材之一,如傅抱石、關山月合作的《江山如此多嬌》、李可染的《萬山紅遍》等山水畫都是這個時代極其重要的文化產物。陸儼少同大部分畫家一樣,熱衷挖掘毛澤東詩詞中潛在的意境,尋找山水畫創作的突破口。因為陸儼少懂詩,懂得表現毛澤東詩詞境界的節奏跌宕、氣勢磅礴,充滿浪漫主義精神,懂得其與杜詩畫意風格氣息的迥然有別,所以1953年陸儼少與吳琴木等人合作的《〈沁園春·雪〉詞意圖》(圖1),生動地呈現出了“山舞銀河,原馳蠟象,欲與天公試比高”的恢宏意境。

陸儼少通過對詩詞的體悟,將情感置于山水畫創作中,使繪畫作品仿佛也呈現出與詞相同的意志與意趣。詩情啟畫之思,畫境彰顯詩情,他還在作品《南雁蕩》中題跋“賦詩恨不盡,兼欲施諸繪”。以上所述,體現了陸儼少對于中國傳統藝術的理解與把握,以及其山水畫作的內涵與意趣。或者說,詩與繪畫的結合,不僅能豐富藝術的表現形式,更有助于深化藝術的風格意趣。其實,這也正是中國畫表現審美意蘊最為突出的地方。

二、書寫意味

唐代張彥遠在《歷代名畫記》卷一《敘畫之源流》中首次提出“書畫同體而未分”的理論:“因儷鳥龜之跡,遂定書字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;靈怪不能遁其形,故鬼夜哭。是時也,書畫同體而未分……又周宮教國子以六書,其三曰象形,則畫之意也。是故知書畫異名而同體也。”由此可知,他以“象形”準則揭示了書與畫之間的內在聯系。隨后在卷二《敘師資傳授南北時代》中,又提出了“書畫用筆同法”,將書和畫的關系拓展到藝術技法范疇中,后世諸多畫家基于這一觀點進行討論。比如,北宋郭熙在《林泉高致·畫訣》中寫:“善書者往往善畫,蓋由轉其腕用筆之不滯也。”他認為轉腕技巧在書法與繪畫的實際操作過程中是相通的,也從此角度闡釋了書畫兼具、以書入畫的原因。而后,元代趙孟■進一步歸納和闡述書畫藝術的“同法”與“同源”,明確提出了“書畫本來同”的觀點。

陸儼少也提出了自己對“書畫同源”的感悟,他說“書畫同源俱以運筆,因之書之抽象亦即畫之抽象也”,他認為書畫藝術的旨歸是相同的。注重用筆是中國書畫藝術的共同特點,筆法視為書法之筋骨,而中國畫的許多表現技法與筆法有直接關系。陸儼少在《山水畫芻議》“用筆功夫”一節中指出:“學畫宜兼學書,練習寫字。字寫好了,不僅題款可以增加畫面的美觀,而且在畫時,對于點線用筆,幫助實多。”其原因是訓練用筆可以讓指腕、筋骨、肌肉在特定的彈性伸縮范圍內得到訓練,不斷訓練能夠做到熟知筆性,靈活用筆,將力用到筆尖,便可因勢利用。因此,他所提出的“十分功夫”的理論,寫字占三成也都是為作畫服務。

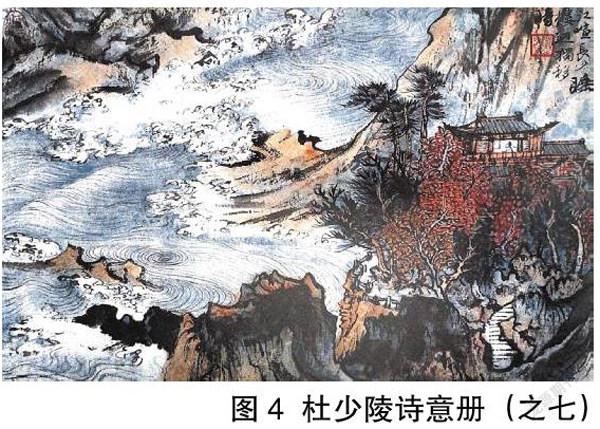

陸儼少的山水畫書寫意味十足,與他的書法練功有很大關系。他最初書學楊凝式,旁參蘇、米,后拜師馮超然,書法取法趙孟■、董其昌。《仿荊浩筆意圖》(圖2)是陸儼少早期的摹古作品,整體畫面透溢著盎然古意,可以看出他在畫樹干時用筆少提按,速度平緩,如篆書線條圓轉舒緩、挺健端秀,筆法婉轉流暢。正如孫過庭《書譜》云:“篆尚婉而通,隸欲精而密。”20世紀50年代后是陸儼少書畫創作的高峰期,從其歷經險游峽江后于50年代創作的《杜少陵詩意冊》中發現,陸儼少的運筆技巧更加嫻熟,脫去了早期的書法面目,行筆穩中求變,氣勢順筆而來,此時是“陸氏山水”風格形成期。如從《杜少陵詩意冊(之六)》(圖3)中可以看出:樹木線條扎實,松淡雋秀,如小楷一般;山石筆法介于披麻皴與牛毛皴之間,有提按感覺,寫意意味較濃。《杜少陵詩意冊(之七)》(圖4)中:樹法線條氣息古樸,松樹的松針墨色厚重且筆筆中鋒;長線條勾勒出溪水的流動感,用筆中鋒淡墨,無明顯起筆收筆變化;短曲線表現水流,將墨塊、墨點用作石塊截流,呈現出水花四濺的動勢效果。在陸儼少晚年創作的作品中,更加體現了山水畫的寫意個性。他提出“筆無虛設,各盡其用”,熟練的運筆功力使其山水畫筆法清晰、線條起伏、云水流暢。總的來看,陸儼少獨創的勾云、畫水、墨塊、留白這些符號化的筆墨語言,也確立了他具有鮮明特色的山水畫藝術風格。而藝術修養使他將詩、書、畫融為一體,尤顯得美麗、恰切,這正是李可染所稱陸儼少的山水畫已到達“自由王國”的境界。

陸儼少對山水畫的參悟與理解達到了書畫意味高度統一的境界,但也并不是簡單意義上理解的“書畫相同”或“引書入畫”。書法與繪畫在某種程度上有不盡相同的審美標準和藝術追求,在實踐中才能加深體悟和把握,從而應用。從與陸儼少同時期的黃賓虹、李可染等人的畫作中也可看出這一點,他們的思想秉性、藝術經歷、時代要求等造就了各自獨特的筆墨語言,所取得的成就是值得思考和學習的。

三、現實意義

20世紀的中國正處于社會變革的歷史時期,同時也是東西方文化激烈碰撞并且試圖融合的時期,中國山水畫發展的步伐受到了一定程度的阻礙,山水畫的文脈傳承也面臨著精神危機。而面對這樣的境遇,陸儼少仍成功走出一條立足傳統又具現代性的藝術之路。目前,對于陸儼少山水畫的現實意義,可以從三方面進行分析敘述:創新精神、藝術思想以及后世影響。

文化是累積而成的,就像科學技術那樣,需在前人的成果基礎上創造發明。中國山水畫不會排斥個性化的語言表達,因而陸儼少能夠從傳統向現代跨越,創作出具有鮮明的時代氣息的優秀作品。他在《山水畫芻議》中說:“自古作者,能自名家,代表他們所處的時代精神者,都有所創新,創新越突出,家數也越大,也越能和時代精神共脈搏、同呼吸。”總的來看,凡是能被后人崇拜和偏愛的藝術作品,無不帶有它們所處時代的精神烙印,無不反映所處時代的精神風貌。當今,發展中國畫需緊緊跟隨時代腳步,創作時代藝術,藝術家們只有深刻認識到自己作為藝術家的時代使命,才能夠創作出好的作品,成為不辜負時代、不辜負人民的藝術家。

隨著我國繪畫藝術創作的進一步變化和發展,繪畫理論不斷豐富和完善,畫家們的理論在實踐中得到了進一步總結,成為具有普遍價值以及指導意義的藝術主張。在陸儼少眾多繪畫思想理論中多次提到“理氣”和“靈變”二詞,反復強調,并將其作為精神內核貫穿于作畫始終。他在《江山秋色》小卷中題:“夫畫貴有理氣,此外筆墨靈變,最為要義。”他把“理氣”與“靈變”放在畫中“最為要義”的地位,可見其重要程度。《韓非子·解老》提出:“理者,成物之文也。長短大小,方圓堅脆,輕重白黑之謂理。”理,為事物的條理或準則,作畫的觀念、主張,“氣”為畫面氣韻、氣勢,是章法結構的鋪陳。“理氣”是“靈變”的基礎,為統領實踐的指導思想,“靈變”為“理氣”支撐、服務,畫作中有“理氣”作品才能靈動鮮活、筆筆生發。因此,陸儼少山水畫的成功也在于對“理氣”和“靈變”思想的正確把握和應用。

山水畫家的學畫基礎便是學習傳統,習得山石樹木、云水屋舍、點綴之景的畫法,然后沖破前人筆墨技法的約束,繼而將傳承與創新并重、我法與時代相融。陸儼少將傳統進行運用,加入自己的體悟與思想進行創新,開拓的山水畫“復古為新”發展道路對于現代繪畫具有重要的借鑒價值。并且,陸儼少山水畫所體現的美學思想對山水畫的發展也極具價值,給后輩學者對于山水畫的研究學習帶來許多啟示。接下來,需要進一步思考如何繼承和發揚中華民族優秀傳統文化,做到民族文化自信,相信當代畫家也一定可以從陸儼少的作品中獲得啟發。

四、結語

陸儼少一生潛心作畫,不受世俗影響,保持著獨到的藝術眼光與立場,創立新繪畫語言、新技法、新境界,形成表征時代又個人風格獨詣的山水畫藝術,開創了中國山水畫的新范式。陸儼少山水畫突出的氣韻勢態和變幻的結構章法,也是其山水畫詩、書、畫三者融合的內在意蘊和外在表征。綜上所述,陸儼少山水畫由傳統向現代的成功嬗變,是21世紀中國畫走向“現代化”的重要借鑒,需對其進行重點研究。

參考文獻:

[1]舒士俊.中國名畫家全集:陸儼少[M].石家莊:河北教育出版社,2002.

[2]陳祥云,李靜萍.中國古代畫論專題譯評[M].哈爾濱:黑龍江美術出版社,2012.

[3]孟繁瑋.書畫同源:陸儼少[M].北京:榮寶齋出版社,2014.

[4]陸儼少.陸儼少山水畫芻議:新版[M].上海:上海人民美術出版社,2016.

[5]郎紹君.嵐翠千層:陸儼少的詩性追求[M].杭州:浙江人民美術出版社,2018.

[6]陸儼少.畫余雜綴:陸儼少詩文題跋集[M].杭州:浙江人民美術出版社,2019.

[7]姜雁.以書入畫:淺析陸儼少山水畫的用筆[D].長沙:湖南師范大學,2019.

[8]舒士俊.陸儼少畫論闡析之十二:詩與畫內蘊相通[J].國畫家,2012(6):62.

作者簡介:

肖新平,齊齊哈爾大學美術與藝術設計學院碩士研究生。研究方向:中國畫理論及創作。

張充呂,學士,齊齊哈爾大學美術與藝術設計學院教授。研究方向:中國畫理論及創作。