楊善深畫風形成與解讀

朱萬章

關鍵詞:嶺南畫派;中西結合;花鳥畫;人物畫

楊善深(1913—2004)是“嶺南畫派”的第二代傳人,系“嶺南畫派”創始人高劍父(1879—1951)的弟子。他字柳齋,廣東臺山赤溪人,在17歲時便移居香港。相關的研究表明,楊善深至少在12歲時便開始臨習古畫,在21歲時與高劍父相識并拜于門下。他亦曾與香港的另一畫家鮑少游(1892—1985)結緣,成其“麗精美術院”第六期的學生[1]。楊善深曾于1935年赴日本,師從畫家堂本印象(1891—1975),后于1938年返回香港。楊善深除了在抗戰時期短暫移居澳門及20世紀80年代后期寓居加拿大外,一生的主要活動幾乎都在香港。在抗戰期間,他曾于1940年前往新加坡舉行畫展,為抗戰將士募集資金購買棉衣。楊善深曾與高劍父、馮康侯(1901—1983)組成“協社”,又于1945年和高劍父、陳樹人(1884—1948)、黎葛民(1894—1977)、趙少昂(1905—1998)、關山月(1912—2000)等在廣州發起并成立“以切實研究中國畫,擴大廣東革新畫為目的”的“今社畫會”[2]。楊善深一直以專業畫家的身份鳴世,授徒鬻畫,過著一個傳統中國畫家悠然自得的愜意生活。他先后在新加坡、日本等國家和澳門、紐約、舊金山、檀香山、溫哥華、臺北、香港、廣州、北京等地區舉辦畫展,出版有《春風妙筆:楊善深百年誕辰藝術集》《楊善深書畫作品集》《楊善深畫集》和《楊善深藝術館藏品》等。筆者于2002年3月在廣州策劃“廣東省博物館藏楹聯書法展”時,曾接待由香港赴廣州參觀展覽的楊善深先生,與其有過短暫的接觸與交流。在筆者交游圈中,楊善深是除關山月、黎雄才(1910—2001)、趙少昂之外的“嶺南畫派”第二代傳人中有過直接接觸的畫家。

一

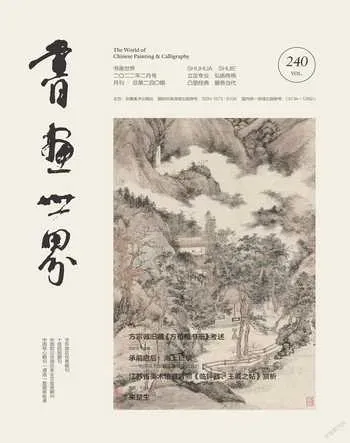

就一生的藝術而論,楊善深最為擅長的莫過于花鳥、走獸。因其早年游學日本,對其時在日本畫壇影響深遠的竹內棲鳳(1864—1942)等畫家耳濡目染,故其早期畫中有著明顯的日本畫的痕跡。他所畫的馬、猴、虎、貓、豹、牛、兔或豬等其他常見的走獸類題材,多以細膩的筆觸描繪走獸,再輔之以朦朦朧朧的環境渲染,具有揮之不去的日本畫的影子,如其《白馬圖》(圖1)便是此例。該畫繪一白馬棲息于樹下,薄霧靄靄,樹影婆娑。作者筆下的白馬既有傳統的中國畫筆意,又不乏水彩、水粉等西畫的技法,在表現空氣的質感與光影的明暗對比、氣氛的烘托方面,尤見其獨到之處。此畫與日本畫家竹內棲鳳等人風格極為相近。再如其作于1944年的《貓》(圖2),所繪貓仍然是工整細致,有中西結合的筆法,而襯景的竹簍及影影綽綽的花樹則一如既往地襯托出環境的朦朧感。這類畫法在高奇峰的《白馬圖》(香港藝術館藏)和高劍父的《猛虎圖》(廣東省博物館藏)等作品中均有所見,在楊善深早期花鳥走獸畫中表現最為突出,而在后期的作品中,也不鮮見。在“嶺南畫派”創始人和第二代傳人中,楊善深也許是少有的將這種早期日本畫風格斷斷續續貫串其繪畫生涯始終的畫家。即便是在中晚年時期,這種畫風在其作品中也時有所見。如其作于1999年的《狐猴》(圖3),以破筆淡墨寫狐猿,在狐猴身上表現出一種朦朧感,而用紙則經過暈染,其樹干與枝葉則以枯筆與濕筆相互交替,墨色濃淡相參,屬典型的傳統筆墨。作者將這種中西結合、古今融合的筆意在同一幅畫中表現出來,在其中晚年時期的繪畫中最為多見,其他如作于1999年的《貓》《雙牛圖》(均藏于廣州藝術博物院)等莫不如此。而在一些非走獸類題材的花鳥畫中,這種現象也極為常見,如《水面風波魚不知》、《白鷺》(1999年)、《荷花》(1999年)、《雙青魚》(1999年)、《梅雪竹》(均藏于廣州藝術博物院)等均是如此。

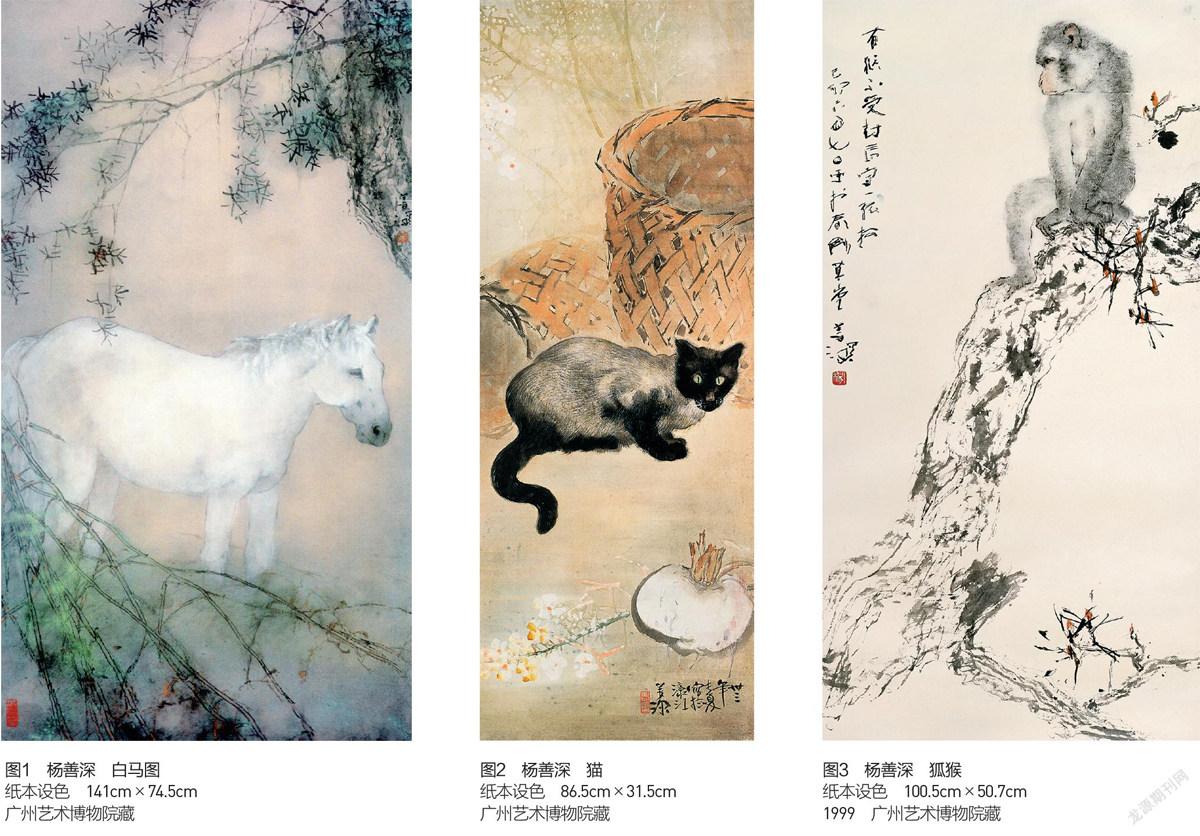

相比較走獸類題材的繪畫,楊善深筆下的花鳥表現出的中國畫筆意就較為鮮明。他以濃淡干濕的水墨與淺黃或赭色繪樹枝、竹竿,以朱砂寫雞冠、花朵或其他物象,在畫中表現出顯而易見的視覺反差,如《雄雞》(圖4)即是如此。該圖所繪之雞冠采用鮮艷的朱砂,雞身用大片的留白,以濃墨表現雄雞的明暗對比;再以濃墨勾勒山石,以淡墨暈染;而疏落的藤蔓中,以淡墨繪藤,淡赭色寫葉。因而畫中表現出的筆法幾乎悉用傳統筆墨,并無日本畫的元素。這類畫作與徐悲鴻(1895—1953)的畫雞、畫鵝等相關題材的作品有神似之處。而其他的一些花鳥畫,則繼承了“常州畫派”的沒骨法傳統,尤其是受到惲壽平(1633—1690)、居廉(1828—1904)諸家的影響。如其作于1946年的《花香迎面引蜻蜓》(圖5)就是典型的例證,畫中的枝干、花葉、花瓣、花蕊直至蜻蜓等,都是沒骨畫風,可見其早年打下的藝術根基。從這一點講,這和其師高劍父及“嶺南畫派”另一創始人陳樹人的畫學源流是一致的。就傳統根底而論,在“常州畫派”之外,上述《雄雞》等畫法也不乏徐渭(1521—1593)的潑墨大寫意精神。但就整體花鳥走獸畫而言,還是其折中中西的畫風最為多見。

香港學者黃蒙田在談論楊善深對點和線的運用時說:“用沉著、澀重的運筆組成線,用緩慢、放留自如而一點也不飄、滑、溜的運筆組成線,用無意斷續而斷續的點組成線——這正應了一句老話:積點成線,用禿疏而墨色飽滿卻起著輕、重、虛、實感的線,用看似飄逸而實則柔中帶剛、沉重有力的線。”[3]很顯然,這是對其花鳥畫的精練概括。

二

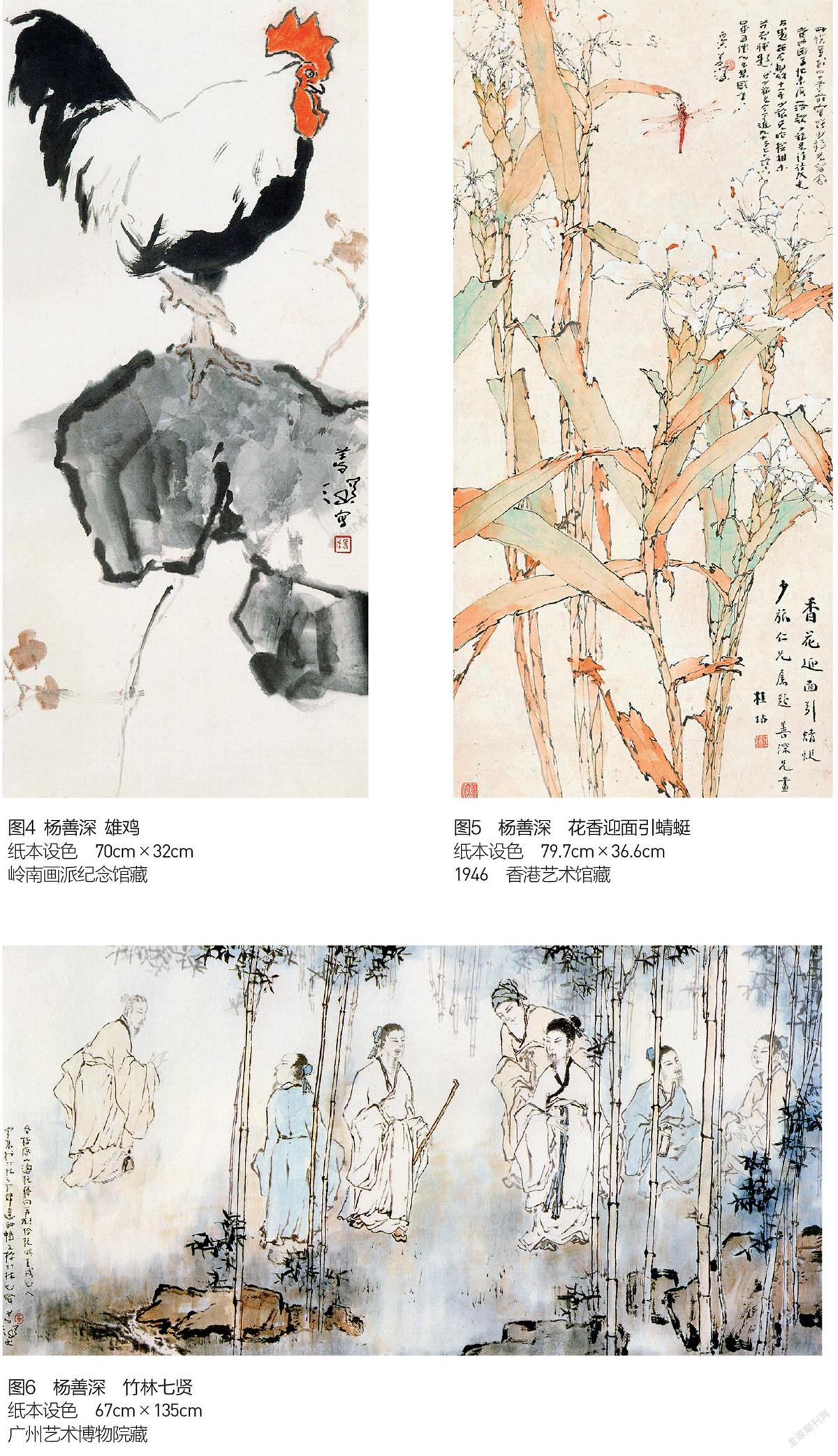

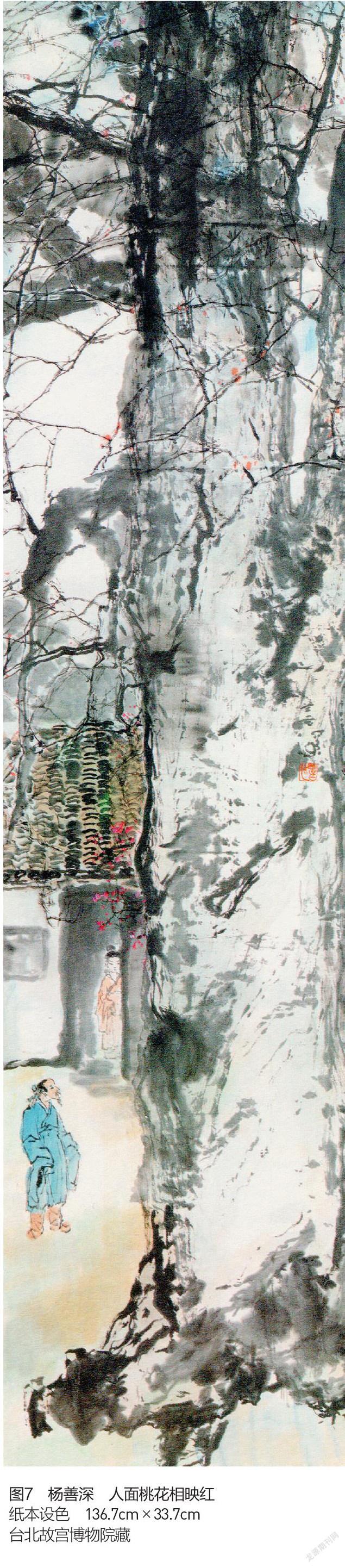

人物畫也是楊善深擅長的門類。他在人物的刻畫方面,將傳統十八描的技法發揮得游刃有余。他以粗率的線條勾勒人物的衣紋、輪廓,再以淡色暈染,其色或為花青,或為淡黃,又或為淡墨,再或為留白,類似白描人物但又不完全是。和充分展現折中畫法的花鳥畫風相近的是,楊善深的人物畫亦以近似日本畫中常見的環境渲染作為襯景,與前述走獸類繪畫的背景相類,如其《竹林七賢》(圖6)便是其經典代表。畫中的人物均以線條勾畫出各類形態,在面部表情和神態方面尤為著力,各賦其神韻。作者賦予了畫面優美的環境,為超然世外的竹林七賢營造了遠離塵囂、悠然自得的活動氛圍。有論者認為楊善深“除用粗筆外,他還用了不少水墨渲染,用筆極為簡潔,但全畫氣氛與效果極為美妙”[4]。此話不僅適于評價其中西融合的花鳥走獸題材,評價此類人物畫也甚為貼切。再如《人面桃花相映紅》(圖7),畫中的樹木、房舍占據畫面的八成以上面積,兩個人物在畫中顯得微不足道。藍衣男士佇立院墻外,若有所思;紅衣女士站立于門側,若隱若現。夸張的、碩大的襯景與微小的兩人形成鮮明的反差,襯托出“去年今日此門中,人面桃花相映紅。人面不知何處去,桃花依舊笑春風”的惆悵與無奈。在楊善深的人物畫中,也有不少是全無襯景者,多在人物衣紋的線條方面見其精湛的功力。他所用線條,有行云流水描,也有蘭葉描,還有高古游絲描等。在面部的渲染方面,或完全留白,或以淡黃或淺絳暈染。其畫仕女,多表現人物的體態,所著薄紗若明若暗,在人物的神態與人體的曲線中找到一種平衡。楊善深所繪人物,除表現畫中男女的婉約姿態與富有詩意的各類情感外,還多以歷史人物或歷史故事為題材,如羲之愛鵝、負荊請罪、呂不韋與趙姬、魚玄機、韓熙載夜宴、白居易、梅妻鶴子等,以中西融合的筆觸為古人構建了一個個詩意的空間,是古與今、中與西交融的范例,在“嶺南畫派”諸家中獨樹一幟。

三

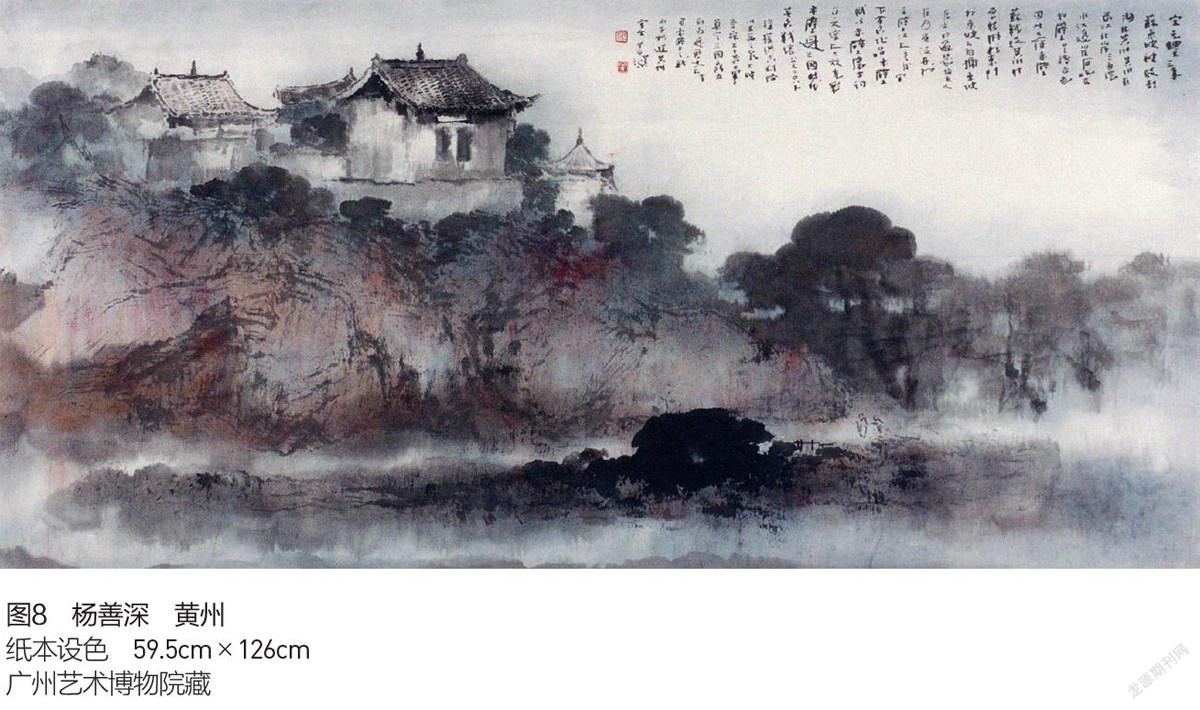

楊善深的山水畫有兩類風格:一類以厚重的水墨或彩墨繪就,以大塊的水墨或彩墨表現山林、房舍,再以破墨渲染山巒、村野;一類為淺淡的潑墨所繪,再加淺絳淡設色表現樹木、山石。前者為潑墨大寫意,即便有少量的彩墨,也是融合在水墨之中,畫面給人以恣肆淋漓之感。如《黃州》(圖8)一圖中,樹林與山石為大塊的積墨,山坡為干筆皴擦,房舍則以水墨勾線,畫面墨氣彌漫,煙雨迷蒙,表現出南國水鄉的氣象。后者為小寫意,多以枯筆焦墨繪就,間雜以淡墨和淺絳設色,偶亦點綴少許人物。楊善深的彩墨山水,將焦墨與青綠、赭色融為一體,干筆皴擦,筆意勁健,給人蒼勁老辣之感。不管哪種風格,但就其本質,都是楊善深一以貫之地追求藝術個性與語言變革的體現。時人李健兒在《廣東現代畫人傳》中論其畫法:“布色調和,主賓相應,結構不孤,化入自然之美。”[5]這便是對此類山水的深刻解讀。在楊善深的山水中,我們不難看到其融合水彩、水墨,干筆和濕筆相融的藝術實踐,更看到其刻意擺脫“嶺南畫派”常見山水畫中甜俗的傾向。或許正是如此,楊善深的山水畫使其在“嶺南畫派”的傳派諸家中異軍突起。

四

楊善深和趙少昂一樣,是“嶺南畫派”傳人中活躍于香港的代表。他諸藝兼善,筆耕不輟,留下了大量可圈可點的藝術作品。如果不從數量而就其藝術風格而論,其山水和人物當居于首位,花鳥走獸當為其次。“嶺南畫派”諸家,大多以花鳥見長,山水次之,人物再其次,而楊善深能以山水、花鳥、人物兼善且未遑多讓,實屬不易了。

值得一提的是楊善深在其畫中表現出的鮮明個性。無論是折中中西的花鳥走獸,還是線條流暢而曲線分明的人物畫,抑或是潑墨、潑彩的山水畫,在其筆下無一不凸顯其獨有的筆墨技巧。正如楊善深自己曾說:“我的畫沒有什么特別,但是我畫每一幅畫,都是經過細心思考才下筆。每一幅畫,我都希望寫出一點獨特的地方,和以前寫過的不同。”縱觀其諸多作品,確乎可見其“和以前寫過的不同”。他既不重復他人,也不重復自己,這是楊善深繪畫表現出的難能可貴的品質。寓居香港的學者、與楊善深有過密切交游的饒宗頤(1917—2018)對此也頗有感觸,他這樣評價楊善深其畫:“君取途異于常轍,行筆避順以就逆,挹其味,釀澀而甘,以簡峻破繁縟,于禿渴漱芳潤。沉動飛潛,羅于胸次,造化在手,無一不工,蓋真能覷天巧而自辟戶牖者。余一向視讀畫如對越上蒼,未敢掉以輕心,讀君之畫,尤為心折。請以詩取譬,君其畫中之江西派歟?”[6]這是對楊善深畫風的最好解讀,也是楊善深僻居港島卻又揚名海內外的原因所在。

約稿、責編:徐琳祺